- Accueil

- > Les numéros

- > 2 | 2020 - Varia

- > Articles

- > Carmina Burana versus Notre-Dame : à propos de la tradition manuscrite de quelques conduits

Carmina Burana versus Notre-Dame : à propos de la tradition manuscrite de quelques conduits

Par Christelle Cazaux et Anne-Zoé Rillon-Marne

Publication en ligne le 23 décembre 2020

Résumé

This study deals with seven Latin conductus transmitted in thirteenth-century sources, among others in the Codex Buranus (D-Mbs Clm. 4660) and in the manuscript F (I-Fl Plut. 29.1). It aims to take a closer look at these pieces, which are written down either in monophonic form and adiastemic neumes, either in monophonic or polyphonic form and square notation. Melodic comparisons highlight some variants, suggesting a plurality of traditions within the repertoire of the conductus and questioning the common idea that the pieces copied in the Codex Buranus are monophonic "reductions" of polyphonic compositions transmitted by the sources of Notre Dame. Like other genres of the Latin or vernacular poetry, conductus are subject to textual and melodic mouvance. Is it due to a corrupted or impoverished tradition? Or is it the result of a conscious reworking, adapting, or even recomposing process? In light of this study, it seems necessary to reconsider the tradition of the Latin conductus, confronting the manuscripts usually associated with Notre Dame to a wider range of other sources.

Cette étude porte sur sept conduits latins transmis dans plusieurs sources du xiiie siècle, parmi lesquelles le Codex Buranus (D-Mbs Clm. 4660) et le manuscrit F (I-Fl Plut. 29.1). Il s’agit d’observer de plus près ces pièces transcrites soit sous forme monodique et en neumes adiastématiques, soit sous forme monodique ou polyphonique et en notation carrée. La comparaison des mélodies permet d’identifier un certain nombre de variantes. Celles-ci suggèrent l’existence de traditions plurielles au sein du répertoire du conduit latin. Elles invitent en outre à remettre en question une opinion courante, selon laquelle les conduits copiés dans le Codex Buranus seraient des « réductions » monodiques de compositions polyphoniques transmises par les sources de Notre-Dame. À l’instar d’autres genres appartenant à la lyrique latine ou vernaculaire, le conduit est sujet à la mouvance textuelle et mélodique. Faut-il y voir le résultat d’une corruption ou d’un appauvrissement de la tradition, ou plutôt le fruit de remaniements, d’adaptations, voire de recompositions délibérées ? Il paraît nécessaire de reconsidérer la question de la tradition des conduits latins en s’appuyant sur un éventail de sources plus large, qui ne se limite pas aux manuscrits habituellement associés à Notre-Dame.

Mots-Clés

neumes, Codex Buranus, École de Notre-Dame, Chanson latine, Carmina Burana, erreur, conduit, lyrique latine, notation neumatique, notation carrée, manuscrit de Florence (Pluteus 29.1), paléographie, codicologie, variantes mélodiques, mouvance, variante, corruption, tradition écrite, tradition orale.

Table des matières

Article au format PDF

Carmina Burana versus Notre-Dame : à propos de la tradition manuscrite de quelques conduits (version PDF) (application/pdf – 3,1M)

Texte intégral

1Bien que le conduit soit un répertoire difficile à définir en tant que genre poétique et musical1, son apparition dans les sources de l’ars antiqua témoigne d’une transmission relativement homogène. Ce vaste répertoire de chansons latines, polyphoniques et monodiques, dont l’épicentre de création se situerait à Paris, entre la fin du XIIe et la première moitié du xiiie siècle, est connu à travers un petit nombre de sources musicales réalisées après la période d’élaboration de ce répertoire – vers 1230 pour les plus anciennes2. Ces sources, dites « parisiennes » ou « de Notre-Dame », sont considérées comme les descendantes d’un livre réalisé à la cathédrale de Paris, que le célèbre témoignage d’un théoricien anglais de la fin du xiiie siècle désigne sous le nom de Magnus liber organi (MLO), et dont le contenu aurait été collecté et organisé par deux chanoines, Léonin et Pérotin3. Ces sources utilisent une notation carrée sur lignes correspondant à la description de Jean de Garlande dans le traité De mensurabili musica4. Les ligatures utilisées pour les mélismes sont interprétables selon la théorie des modes rythmiques, mais la notation des passages syllabiques reste indéterminée en l’absence de ligatures, car la distinction graphique entre longues et brèves n’est pas marquée5.

Les sources des conduits : centre, périphérie

2Bien que le MLO semble avoir été principalement consacré au répertoire des organa6, ses descendants supposés contiennent également d’autres genres de pièces tels que les conduits. Comme les organa ou les motets, ils sont considérés comme appartenant au répertoire musical de l’ars antiqua et sont souvent désignés sous le terme de « conduits de Notre-Dame ». Par l’étude des concordances, un noyau de compositions relativement stable a pu être identifié et qualifié de « central » car présent dans plusieurs sources parisiennes, tandis que les pièces plus rares, les unica, ainsi que les sources qui présentent peu de concordances avec les sources centrales, sont considérés comme « périphériques »7.

3Si l’on s’en tient à cette vision du répertoire et à ce que transmettent les sources parisiennes, le corpus des conduits apparaît comme un répertoire peu sujet à la variante, contrairement à ce que l’on constate pour certains répertoires profanes. Il est également moins variant que le répertoire des organa, dont les versions écrites fixent une réalisation possible de la polyphonie plutôt qu’une véritable démarche de composition8. Les différences qui peuvent survenir entre différentes versions d’un même conduit portent majoritairement sur la forme du texte (le nombre ou l’ordre des strophes) ou sur le nombre de voix. Mais du point de vue des mélodies, les leçons des manuscrits « centraux » sont peu divergentes, si bien l’on considère volontiers les quelques différences rencontrées d’une source à l’autre comme des erreurs de copiste plutôt que comme des variantes.

4À côté des sources « centrales » de Notre-Dame se trouvent donc des témoins considérés comme « périphériques » voire marginaux, rarement pris en compte pour l’étude du répertoire des conduits. C’est le cas du célèbre Codex Buranus (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4660 et 4660a ; ci-après CB), réalisé sensiblement à la même époque que les sources de Notre-Dame, vers 1230 pour la partie principale. Cette anthologie poétique aussi vaste qu’hétéroclite présente, pour le répertoire des conduits, des concordances avec les sources centrales, et justement avec F. La provenance géographique de CB a fait l’objet de nombreuses hypothèses dont les plus récentes plaident nettement en faveur de la cour des princes-évêques de Brixen, dans le Südtirol ; le manuscrit aurait été copié dans le scriptorium de la cathédrale9.

5Si l’on s’en tient aux distinctions proposées par Robert A. Falck10, CB ne devrait pas être qualifié de « périphérique » en ce qui concerne le répertoire des conduits, car c’est bien avec les sources parisiennes qu’il présente le plus de concordances connues. Pour autant, CB a été copié loin de Paris, dans un contexte et avec un objectif manifestement très différent des sources parisiennes. Tandis que les manuscrits parisiens valorisent majoritairement la polyphonie et l’organisent de manière systématique – par exemple par genre de pièce et par nombre de voix – les quelques dizaines de pièces notées dans CB, toutes d’apparence monodique, sont disséminées au sein d’un corpus classé grosso modo selon de grandes thématiques : pièces morales et/ou satiriques (partie lacunaire), chansons d’amour, chansons à boire ou évoquant le jeu, drames liturgiques. Deux logiques sont à l’œuvre, l’une accordant la primauté à des critères musicaux, l’autre sans doute davantage à des critères littéraires. Les sources parisiennes ont pour ambition première de fixer par écrit un répertoire musical innovant et sophistiqué, alors que CB est un recueil poétique où la dimension musicale tient une place plus modeste.

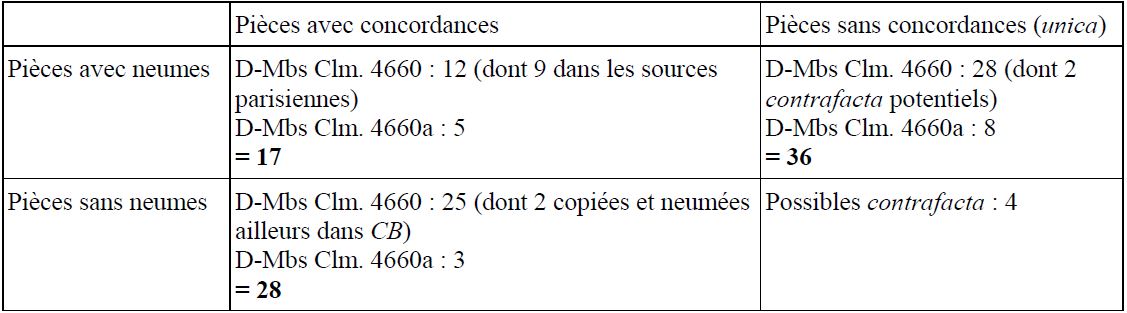

6En effet, et pour des raisons qui restent à élucider, la notation musicale n’a été réalisée que très partiellement dans CB. Sur les 254 pièces que comprend le recueil principal (D-Mbs Clm. 4660) et les additions réunies dans D-Mbs Clm. 4660a, seules 53 sont notées : 28 le sont entièrement, 19 partiellement (une strophe ou plus, mais pas toute la pièce), 6 ne comportent que quelques neumes sur l’incipit ou les premiers vers. Parmi les 37 pièces notées soit entièrement (28), soit au moins sur une strophe (19), seules 17 ont des concordances connues dans d’autres sources musicales, diastématiques ou non. Par ailleurs, il faut noter que 28 pièces non notées de CB sont transmises avec mélodie dans d’autres sources (Tableau 1). Enfin, 36 pièces notées sont des unica sans concordance connue. Un certain nombre de ces unica semble cependant avoir des contrafacta notés qui permettent d’étendre le nombre possible de concordances11.

Tableau 1 : Mélodies et concordances de CB (voir le tableau au format original)

7L’édition critique des textes de CB, entreprise par Alfons Hilka et Otto Schumann dans la première moitié du xxe siècle12, a mis en lumière un certain nombre de variantes textuelles parfois problématiques, installant durablement l’idée que ce manuscrit était une source médiocre voire fautive : » Der Codex Buranus […] bei all seiner Einzigartigkeit und Kostbarkeit, ist nun einmal leider eine recht schlechte Handschrift »13. Sur le plan musical, CB n’est pas directement utilisable pour la transcription et l’interprétation : la notation manque sur de nombreuses pièces et il s’agit d’une notation adiastématique. Bien qu’il ne soit pas rare de trouver des neumes adiastématiques au xiiie et même au début du xive siècle dans les régions germaniques, ceux-ci peuvent sembler de peu d’intérêt au regard de la notation carrée de type garlandienne commune aux sources de Notre-Dame de la même époque. La présence d’un grand nombre de pièces partiellement ou non notées donne par ailleurs l’impression d’un projet resté inachevé. Il n’est donc pas surprenant que CB n’ait jusqu’ici pas été pris en compte pour l’étude de la tradition musicale des conduits de Notre-Dame14.

8Les éditions musicales de Lipphardt, Clemencic et Korth sont établies à partir des mélodies des sources concordantes, tandis que Bryan Gillingham propose une édition critique des différentes versions15. La seule étude prenant en compte la tradition musicale propre à CB a longtemps été la thèse, restée inédite, de Heike Sigrid Lammers16. Depuis quelques années, cette question semble cependant trouver un regain d’intérêt auprès des musicologues. Deux articles de Gundela Bobeth parus en 2012 et 2015 insistent sur la nécessité de reconsidérer CB en tant que projet poétique et musical et de mettre en œuvre de nouvelles approches comparatives pour l’étude des mélodies, prenant en compte tant les sources dites « parisiennes » que celles plus « périphériques »17. Dans un ouvrage collectif tout récent (2020), plusieurs musicologues, aux côtés de chercheurs d’autres disciplines, se sont donné pour objectif de « revisiter » CB18. Parmi les contributions à ce volume se trouve un article de Heike Sigrid Lammers-Harlander consacré à l’étude de quelques mélodies19.

9Notre travail s’inscrit dans cette perspective. À travers un échantillon de pièces appartenant au genre du conduit, il s’agit d’observer de plus près la tradition mélodique de CB et d’autres sources non parisiennes afin d’envisager ces pièces sous un angle plus large, et de réexaminer certaines idées reçues concernant les phénomènes de transfert et de réception de ce type de répertoire : en particulier, l’idée selon laquelle les pièces transmises sous forme monodique dans CB et d’autres sources « périphériques » correspondent à des « réductions », des avatars fragmentaires et appauvris de la tradition polyphonique de Notre-Dame20.

Corpus retenu pour l’étude

10Quelles que soient les circonstances de sa réalisation, CB procède de toute évidence d’un travail de compilation de sources éclectiques et de répertoires venus d’horizons très différents. Parmi les pièces latines se trouvent un certain nombre de textes émanant des sphères du pouvoir ecclésiastique, dont certaines sont l’œuvre de poètes latins du xiie et du début du xiiie siècle ayant porté la poésie rythmique à son plus haut niveau de maîtrise, comme Gautier de Châtillon, Pierre de Blois ou Philippe le Chancelier : c’est parmi ces pièces que se trouvent les conduits « parisiens » qui font l’objet de cette étude.

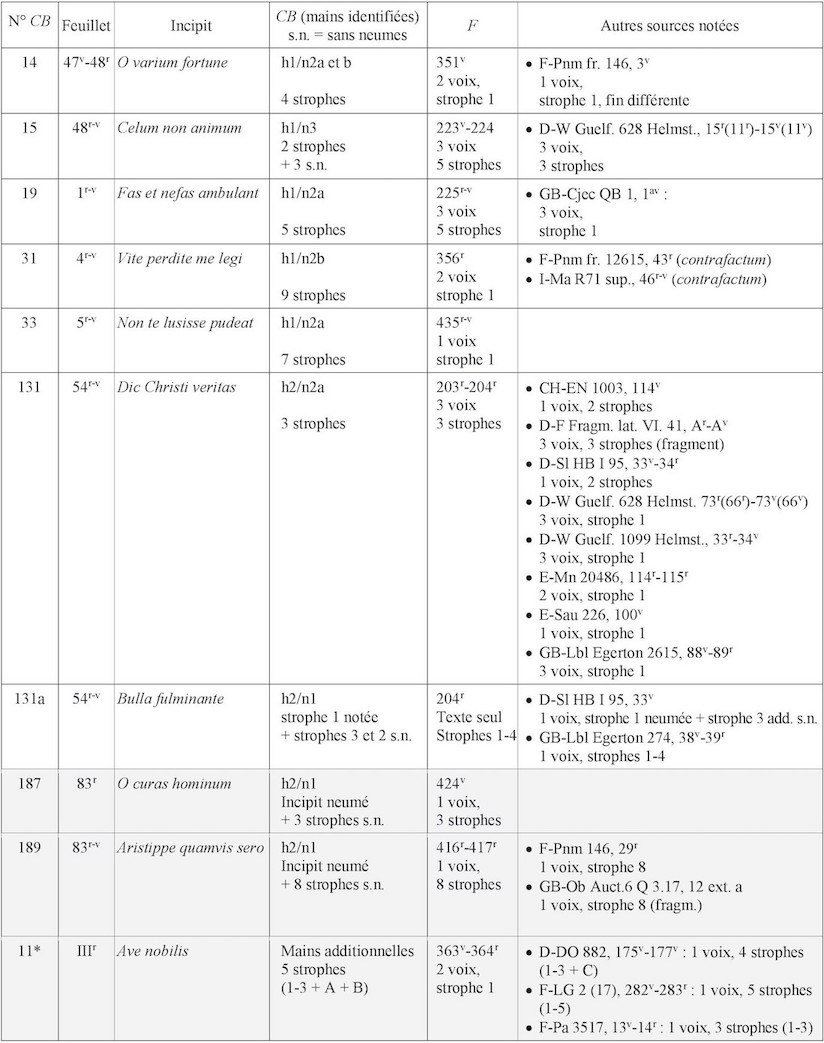

11Le corpus sur lequel une comparaison mélodique peut être menée reste modeste : à peine dix conduits neumés dans CB présentent des concordances dans des sources diastématiques (Tableau 2). Deux pièces, notées seulement sur leurs incipits, O curas hominum et Aristippe quamvis sero, n’offrent que des possibilités très limitées d’analyse. Nous laissons également de côté Ave nobilis, parce qu’il s’agit d’une addition plus tardive, notée dans les fragments réunis sous la cote D-Mbs Clm. 4660a, et que sa thématique religieuse, mariale, tranche avec les autres pièces. Notre étude porte donc sur un échantillon de sept conduits et s’appuie sur une comparaison avec les mélodies du manuscrit de Florence (F), qui est le seul manuscrit présentant des concordances pour chacun d’entre eux.

Tableau 2. Concordances des conduits de CB (cellules grisées = pièces non retenues pour l’étude) (voir le tableau au format original)

12Cet échantillon se situe à la rencontre entre deux livres fort différents par leur contexte d’élaboration, leur finalité et leur présentation matérielle, comme nous l’avons déjà dit, mais aussi par leur contenu. D’un point de vue textuel, le manuscrit F réduit souvent le nombre de strophes associées à chaque pièce, tandis que CB retranscrit généralement toutes les strophes dont l’existence est connue par ailleurs. D’autres variantes se présentent à l’échelle des strophes, des vers ou des mots (inversions, substitutions). D’un point de vue musical, la principale différence tient à la nature de la tradition écrite : monodique dans CB, tantôt monodique, tantôt polyphonique dans F. Cinq des sept conduits retenus pour cette étude sont polyphoniques (à 2 ou 3 voix) dans F : O varium fortune, Celum non animum, Fas et nefas, Vite perdite, Dic Christi veritas. Non te lusisse est monodique dans les deux sources. Enfin, la mélodie monodique de Bulla fulminante n’est pas notée dans F, où seul le texte a été copié à la suite de Dic Christi.

Remarques sur la copie et la notation des pièces

13Avant de nous lancer dans des comparaisons mélodiques, quelques remarques s’imposent concernant les copistes des textes et des mélodies de CB. Deux mains principales sont à l’œuvre pour les textes, h1 et h2. Le copiste h1 intervient sur un répertoire globalement plus ancien que le copiste h2. Il arrive que h1 prenne le relais de h2 dans certains cahiers21. Une notation musicale semble avoir été prévue en ce qui concerne les pièces du corpus le plus récent copiées par h2 : des espaces ont été réservés sur certaines syllabes afin d’accueillir les mélismes présents dans les mélodies correspondantes, et 30 pièces sur 139 ont été neumées. En ce qui concerne les 91 textes appartenant au répertoire considéré comme plus ancien et copié par h1, il est plus difficile de se prononcer. Interlignes et placement des syllabes ne dénotent rien de particulier ; seules sept des 91 pièces copiées par h1 ont été neumées22.

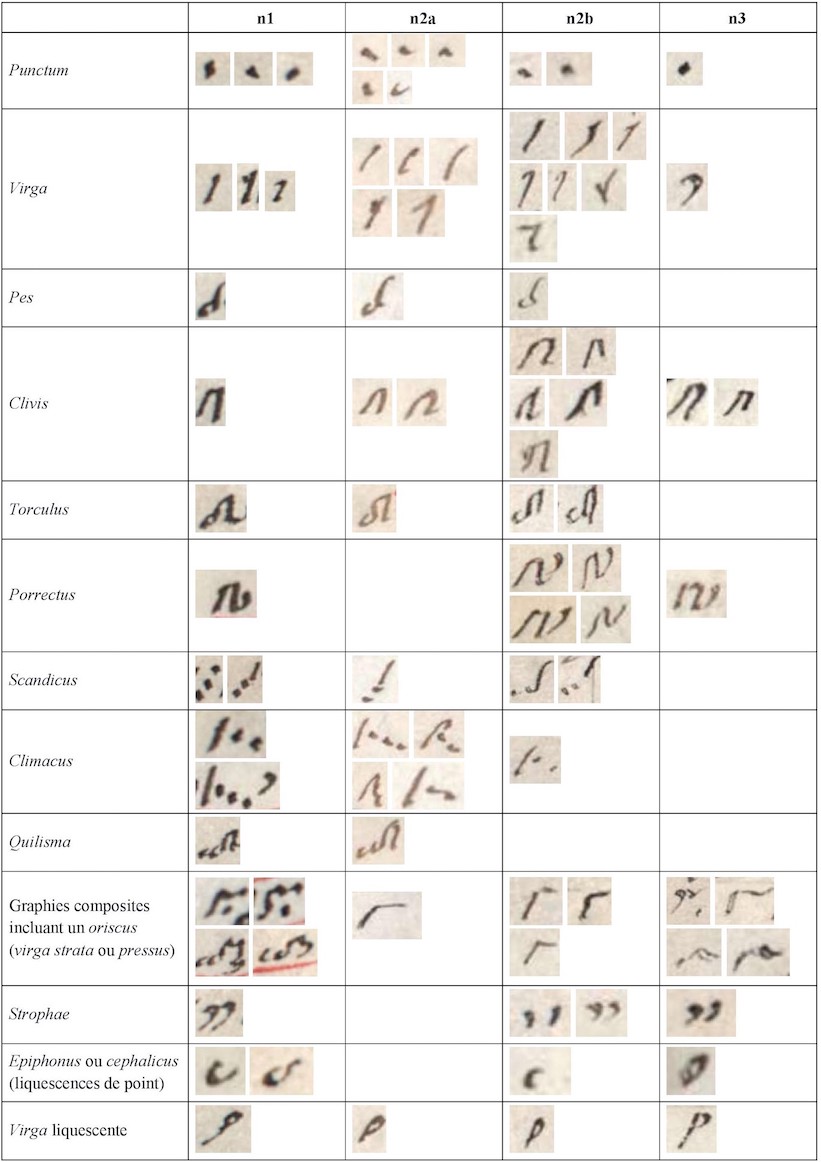

14Les différentes mains intervenues pour la copie des neumes se rattachent à la famille allemande. Hilka et Schumann en distinguent quatre principales, n1, n2, n3 et n4, qui se répartissent, comme l’a montré par la suite H. S. Lammers, non pas selon un ordre chronologique, mais plutôt en fonction des copistes du texte et selon le type de répertoire23. Les pièces copiées par h1 censées appartenir au répertoire le plus ancien sont confiées pour les neumes à n2 – c’est le cas de la plupart des conduits étudiés dans le cadre de cet article. Selon H. S. Lammers, n1 intervient exclusivement sur le corpus plus récent copié par h2, opinion qu’il faut sans doute nuancer, comme nous le verrons plus loin24. La main n4 semble spécialisée dans les chansons d’amour, tandis que n3 intervient de manière ponctuelle, à divers endroits du manuscrit, en complément des autres notateurs. D’après Hilka et Schumann, n2 correspondrait non pas à une, mais à deux mains (n2a et n2b), distinction qui n’est pas reprise par H. S. Lammers25. La distinction entre n2a et n2b semble se fonder sur des questions d’épaisseur de plume et de couleur d’encre (plume plus fine et encre plus foncée pour n2b). Un réexamen approfondi des différentes mains serait assurément nécessaire.

15La plupart des pièces retenues pour l’étude se rattachent au type n2, le plus souvent sur des textes copiés par h1, sauf Dic Christi, copié par h2. Ces pièces sont systématiquement notées dans leur intégralité, c’est-à-dire sur toutes les strophes de texte. La notation n2 paraît souvent assez fruste voire négligée, notamment par rapport à n1 dont l’écriture est plus régulière, plus calligraphique, ce qui n’apparaît pas de manière évidente dans le tableau de neumes ci-dessous (Tableau 3) mais est plus sensible lorsque l’on observe le manuscrit dans son ensemble. Dans l’échantillon de pièces retenu, le type n2 domine largement ; n1 n’intervient que sur le texte de Bulla fulminante, n3 seulement sur les deux premières strophes de Celum non animum.

Tableau 3. Principaux neumes utilisés par les mains n1, n2a et b, n3 (voir le tableau au format original)

16Malgré leurs différences paléographiques et leurs qualités calligraphiques inégales, n1, n2 et n3 semblent utiliser les neumes correspondant à des sons simples (virga et punctum) de manière à préciser, dans un certain nombre de cas, la relation mélodique du grave à l’aigu (punctum suivi de virga) ou de l’aigu au grave (virga suivie de punctum). Pour chacun de ces neumes simples, n1 et n2 en particulier révèlent une palette de signes variés, pour ne pas dire variables.

17Dans les pièces notées par n2, on relève plusieurs graphies différentes de punctum : une forme de point rond, une forme en demi-cercle ouvert vers la droite, un petit trait horizontal, un petit trait oblique descendant de la gauche vers la droite. En ce qui concerne la virga, plusieurs graphies sont également employées, mais on est particulièrement intrigué par l’utilisation, par n1 comme par n2, d’une virga dotée d’un petit trait ou appui de plume partant du sommet et tourné vers la gauche, graphie qui rappelle une forme courante de virga française.

18Dans les mélodies plus fleuries, une palette importante de graphies correspondant à des neumes de trois sons ou plus est utilisée : torculus, porrectus, climacus, pes subpunctis, neumes resupini. Quilisma, oriscus, strophae, liquescences témoignent également d’une volonté de retranscrire aussi précisément que possible des ornements et des nuances d’interprétation particulières. Aussi, malgré les apparences, il faut se garder de considérer a priori la notation neumatique comme négligée ou approximative dans ses intentions musicales, même si, dans certain cas, cette éventualité ne peut être entièrement exclue.

Synthèse des comparaisons mélodiques

19Avant toute chose, il faut rappeler que les observations et analyses qui suivent constituent des tentatives de comparaisons mélodiques entre deux types de notation et d’objets musicaux fort différents l’un de l’autre. Ainsi, s’il est possible de distinguer des lignes mélodiques plus ou moins concordantes ou divergentes entre CB et F, il reste difficile de tirer de ces tentatives de comparaisons des conclusions fermes et précises.

Vite perdite

20Ce conduit dont le texte est attribué à Pierre de Blois (v. 1135-1212) n’est transmis dans aucune autre source en dehors de CB et de F, et F en est la seule source polyphonique connue.

Tableau 4 : Vite perdite, strophe 1 (voir le tableau au format original)

21La mélodie notée dans CB concorde en apparence avec la voix de teneur notée dans F.

22Les mouvements mélodiques ascendants ou descendants suggérés par la succession punctum-virga ou virga-punctum peuvent correspondre au dessin mélodique de F. Dans les deux versions, on identifie assez facilement la structure mélodique répétitive de la strophe : A (vers1) B (vers 2-3) A (vers 4) B (vers 5-6) C (vers 7) D (vers 8) C (vers 9) D’ (vers 10). La notation neumatique dénote une bonne cohérence interne : les mêmes suites de neumes caractérisent le retour des phrases A, B, C et D non seulement au sein d’une même strophe, mais entre les neuf strophes de la pièce26. D et D’ répondent à une structure cadentielle de type ouvert (D, fin sur do dans F) et clos (D’, fin sur sol dans F).

Fig. 1 : Strophe 1 de Vite perdite dans CB et F (voir l’image au format original)

23Dans cette pièce essentiellement syllabique, on observe que CB a tendance à orner davantage les fins de phrases que F. Par exemple, les vers 1, 4 et 7 de la strophe se terminent presque toujours par une paire de strophae indiquant vraisemblablement deux notes brèves répercutées sur la même syllabe, alors que la notation carrée du manuscrit F n’emploie aucun signe susceptible de traduire une intention ornementale particulière à cet endroit. À la fin de B (vers 3 et 6), F note un pes (deux notes, la-si) tandis que CB note un porrectus (3 notes en mouvement descendant puis ascendant). À la fin de D, on trouve dans F une clivis puis deux notes simples, ré-do ré do ; dans CB, deux clivis suivies d’un punctum (ou une liquescence équivalente à la première clivis puis une autre clivis, puis un punctum). À la fin de D’, F note un pes puis deux notes simples (ré-mi fa sol) ; dans CB, on trouve une clivis (ou une liquescence équivalente) suivie d’un pes et d’un punctum.

24Malgré ces légères différences, la version de CB semble très proche de F. Dans les deux cas, la mélodie se distingue par sa structure répétitive et sa forte structuration poético-mélodique.

25Deux chansons appartenant à la lyrique d’oc et d’oïl présentent des mélodies très proches de ce conduit : la chanson Per dan que d’amor m’aveigna27, attribuée à Peirol, un troubadour dont l’activité est attestée entre 1185 et 1221, à une époque où Pierre de Blois est encore actif ; et la pastourelle A l’entrant del tanz salvage, attribuée à Hue de Saint-Quentin, un trouvère actif dans le second tiers du xiiie siècle28. C’est avec cette pastourelle que F présente le plus de similitudes, non seulement dans la structure répétitive, mais aussi dans le détail du cheminement mélodique29. La chanson de Peirol, que l’on pourrait imaginer chronologiquement plus proche de la composition du conduit, fait au contraire apparaître une mélodie plus éloignée, qui paraît assez mal adaptée au texte : si cela suggère que Peirol a lui-même emprunté sa mélodie à une pièce préexistante, cela ne permet cependant pas d’affirmer que la mélodie « originale » est celle du conduit de Pierre de Blois30.

26La comparaison menée entre la teneur du conduit dans F et la mélodie notée dans CB donne l’impression d’une plus grande proximité entre ces deux sources qu’entre ces sources et les mélodies des deux chansons. Ceci tendrait à suggérer l’existence d’une tradition mélodique propre au conduit, que celui-ci soit monodique ou polyphonique, distincte de la tradition ou des traditions vernaculaires transmettant un patron mélodique très proche. Dans tous les cas, cela ne permet pas de préjuger de l’antériorité ou non de la mélodie du conduit sur les mélodies de chansons.

Non te lusisse

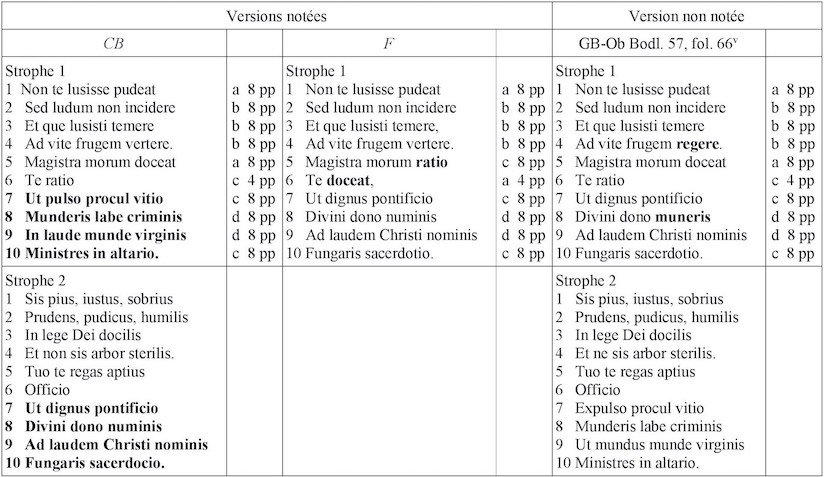

27Ce conduit a connu une certaine fortune en tant que texte poétique : des sources tardives le copient à la suite de l’Epistola XV de Pierre de Blois, à qui l’on attribue généralement le poème31. Le texte est également rapporté, entre autres, dans une compilation hétérogène anglaise de la seconde moitié du xiiie siècle, sous le nom d’Étienne Langton32. Les versions comportent toutes sept strophes, mais leur ordre varie d’un manuscrit à l’autre. F et CB sont les seules sources à transmettre la mélodie chantée sur ces vers, tous deux sous la forme d’une monodie.

Tableau 5 : Variantes textuelles de Non te lusisse (voir le tableau au format original)

28Dans F, la rime des vers 5 et 6 est inversée (Magistra morum ratio / te doceat), mais conforme au manuscrit non noté d’Oxford pour la fin de la strophe. En revanche, dans CB, les quatre derniers vers de la strophe 1 sont intervertis avec ceux de la fin de la strophe 2 (voir Fig. 2). Malgré ces phénomènes d’échanges, les deux versions musicales présentent des parentés textuelles qui les distinguent du manuscrit d’Oxford : vertere et non regere à la fin du vers 4 ; numinis au lieu de muneris (qui se trouve également à la strophe 2 dans CB) au vers 8. Il est difficile, sur la base d’une seule strophe (la version de F ne permet pas d’aller plus loin) d’affirmer que les variantes observées dans les manuscrits musicaux leur sont propres, et se démarquent de la tradition littéraire plus tardive représentée par le manuscrit d’Oxford. Cependant, on ne peut exclure l’hypothèse de deux traditions parallèles, l’une, musicale, qui transmet un conduit chanté, l’autre, littéraire et sans dimension mélodique.

29Dans CB, n2 a neumé les sept strophes musicales avec une grande régularité. La comparaison des neumes avec la notation carrée de F autorise à penser que les deux mélodies présentent un profil identique, mais révèle, comme pour Vite perdite, des variantes d’ornementation. La place des groupes neumatiques est la même dans les deux versions, mais il arrive que le nombre de notes soit supérieur dans F (vers 1, sur lusisse, ludum ou non) ou dans CB (vers 18-19, sur dono ou Christi).

Fig. 2 : Variantes ornementales entre F et CB (voir l’image au format original)

30Ces variantes restent minimes et relèvent d’un phénomène de transmission tout à fait ordinaire. Non te lusisse est une mélodie libre, sans répétition interne dans la strophe, relativement ornée, caractéristique d’un certain type de conduits dont le style est plus élaboré et plus exigeant vocalement que le style simple et syllabique de Vite perdite.

Fas et nefas

31Il s’agit de l’une des pièces emblématiques de CB, notamment parce qu’elle se trouve sur le premier feuillet du manuscrit (dans sa reliure actuelle) et qu’elle est précédée de la célèbre enluminure représentant la roue de Fortune. Attribué à Gautier de Châtillon (v. 1135-v. 1190)33, le texte de Fas et nefas n’a pourtant pas de lien direct avec cette thématique : il s’agit d’une exhortation à la mesure et au discernement dans la pratique de la charité.

32Comme pour Vite perdite, le conduit tel qu’il est rapporté dans le manuscrit de Florence est polyphonique (à 3 voix). Le début de la mélodie de teneur fait apparaître une répétition mélodique : A (vers 1-2) / A’ (vers 3-4), la seule différence entre A et A’ se trouvant sur l’incipit, légèrement modifié lors de la reprise (si do ré au début de A’ au lieu de sol si ré au début de A). La suite de la strophe est plus librement composée, mais néanmoins structurée par la présence de deux cadences sur la finale sol aux vers 7 et 9. Le dessin mélodique de cette teneur fait penser à une chanson de type Stollen (AA’, vers 1-4) / Abgesang (BCD, vers 5-9). La versification du texte latin est cependant plus proche de la poésie goliardique que de la chanson : l’alternance de vers de 7 syllabes proparoxytoniques (1, 3, 5, 8) et de 6 syllabes paroxytoniques (2, 4, 6, 9) est interrompue par l’insertion d’un vers (vers 7) plus court (5 syllabes proparoxytoniques) entre le couple formé par les vers 5-6 et 8-9.

Tableau 6 : Texte de Fas et nefas, et structures mélodiques dans F et CB (voir le tableau au format original)

33L’état de conservation du folio 1 de CB rend la lecture des neumes difficile sur les deux premières strophes. Toute la première ligne est masquée par le cadre coloré de l’enluminure, qui a de toute évidence été réalisée après la copie des neumes ; ceux-ci sont par ailleurs assez effacés, le feuillet étant plus usé que les autres en raison de sa position en début de volume. Cependant, si l’on effectue la comparaison avec F en partant de la troisième strophe, on s’aperçoit que le mouvement mélodique suggéré par les neumes est le même dans la première partie de la strophe (AA’, vers 1-4). La modification de l’incipit constatée dans F au début de A’ est également repérable dans CB : on observe deux puncta et une virga (début de A’, vers 3) au lieu de trois virgae (début de A, vers 1). Ceci ne permet pas cependant d’affirmer que la mélodie de CB suit exactement le même dessin que dans F ; au lieu du mouvement conjoint ascendant de F, on pourrait imaginer dans CB deux notes à l’unisson ou en mouvement descendant (deux puncta) puis une troisième plus aiguë (virga).

34Comme pour les pièces précédentes, l’ornementation des fins de phrases musicales semble plus riche dans CB que dans F. À la fin de A et A’ (vers paroxytoniques 2 et 4), sur la syllabe accentuée, CB note systématiquement un pes, soit un neume de deux notes ascendantes avant la dernière note plus grave (punctum), au lieu d’une seule note suivie d’une note plus grave dans F : en somme, au lieu de mi ré dans F, CB semble indiquer quelque chose qui pourrait être do-mi (pes) suivi de ré (punctum), ou bien ré-mi ré ou mi-fa ré.

Fig. 3 : Fas et nefas, vers 1-4 dans F et CB (voir l’image au format original)

35Si dans la première partie de la strophe F et CB semblent concorder à quelques détails d’ornementation près, la suite de la pièce met en évidence des divergences mélodiques plus importantes.

Fig. 4 : Fas et nefas, vers 5-9 dans F et CB (voir l’image au format original)

36À la fin du vers 8, F présente sur les 4 dernières syllabes (-que vi-ti-um) une descente mélodique formée de trois clivis (mi-ré do-si sol-fa) dont la distribution pose problème, puisqu’aucune note n’est associée à la deuxième syllabe de vi-ti-um. Une clivis (la-sol) avait pourtant été initialement notée sur cette syllabe, puis effacée (voir flèche dans la fig. 4). Ce faisant, le copiste semble vouloir traiter les deux dernières syllabes de vi-ti-um comme une seule (vi-tium). Ceci met à mal la symétrie avec la fin du vers précédent (me-di-um, vers 7), mais vise peut-être à souligner, par contraste, la répétition mélodique et la cadence sur sol qui relie ce vers 7 au vers 9 dans F : la si do-si la sol, alors que par ailleurs le vers 7 et le vers 9 sont dissymétriques tant par le nombre de syllabes (5 contre 6), par l’accentuation (proparoxytonique / paroxytonique) que par la rime (medium / contemplari).

37La version de CB est vraisemblablement différente sur ce passage. Le vers 8 ne pose pas de problème de distribution des sons sur les syllabes et semble mélodiquement moins orné que F. Chacune des quatre syllabes de -que vi-ti-um correspond à un son simple, selon la disposition suivante : virga, punctum, virga, punctum ou (dans les deux dernières strophes) trois virgae, punctum. Par ailleurs, dans CB, aux vers 5-6 et 8-9, on observe une succession identique de neumes se terminant à la fin des vers 6 et 9 par un signe qui semble être une virga strata, suivie d’un punctum. Ceci pourrait suggérer un mouvement mélodique identique sur ces deux distiques 5-6 et 8-9 ; dans tous les cas, dans cette seconde partie de la strophe, la mélodie de CB ne semble pas concorder avec celle de F.

38Ainsi, il semble que la mélodie transcrite dans CB souligne plus étroitement la structure du texte (accent, nombre de syllabes, rimes et aussi unités sémantiques du texte), tandis que F présente une mélodie de teneur moins fortement déterminée par la structure poétique, mais peut-être déterminée par d’autres éléments d’ordre musical – une analyse de la pièce dans sa dimension polyphonique permettrait sans doute d’en dire davantage.

39Quoi qu’il en soit, ces divergences permettent de supposer l’existence de traditions plurielles pour cette mélodie. En témoignent les divergences entre F et CB, et celles, plus importantes encore selon H. S. Lammers, entre ces deux sources et la seule autre version connue de cette pièce, dans le manuscrit GB-Cjec QB 1 (1av)34. En l’absence d’autres concordances musicales connues, il est difficile de savoir si ces deux versions ont circulé de manière parallèle, indépendamment de leur caractère monodique ou polyphonique, ou bien si le passage à la polyphonie a suscité des adaptations d’une monodie préexistante35.

O varium fortune

Tableau 7 : Texte de O varium Fortune dans CB (voir le tableau au format original)

40Ce conduit constitue un cas de figure plus épineux. La mélodie telle qu’elle se présente à la voix de teneur dans F se développe de manière continue, avec un ambitus assez large et de fréquents sauts d’intervalle. Moins strictement syllabique que Fas et nefas ou Vite perdite, elle ne présente cependant pas non plus le style fleuri de Non te lusisse.

41Dans CB, la mélodie notée par n2 pose plusieurs problèmes tant au niveau de sa cohérence interne que de sa concordance avec F. De nombreux groupes neumatiques constitués de notes isolées semblent contradictoires avec la leçon de Florence. Mais surtout, la version notée dans CB pose en elle-même un certain nombre de questions. Entre les différentes strophes, la notation ne paraît pas aussi cohérente qu’on l’attendrait. Hilka et Schumann considèrent que deux mains différentes sont intervenues sur cette pièce, n2a jusqu’au bas du fol. 47v, n2b sur la suite, fol. 48r, sans que l’on puisse imputer ce changement de main à un changement de cahier. Enfin, il semble que la copie du texte comme de la mélodie ait donné lieu à des erreurs que l’on a éprouvé le besoin de rectifier. Un mot a été oublié dans le texte (pauperem) et ajouté en même temps que les neumes par le notateur (n2b ?) dans la marge supérieure du fol. 48r ; strophe 3, vers 13, le « e » de lubrice a été exponctué au profit d’un « a » (sors lubrica). Ces corrections sur le texte ne sont peut-être pas très significatives en elles-mêmes, mais s’y ajoutent par ailleurs des surcharges et des corrections dans la notation neumatique, dont on ne peut dire si elles émanent de n2a, de n2b, voire d’une main postérieure.

Fig. 5 : Corrections dans le texte et la mélodie de O varium fortune, CB, fol. 48r (voir l’image au format original)

42Enfin, une certaine inconstance dans l’emploi respectif des virgae et des puncta peut être observée d’une strophe à l’autre. Copistes inattentifs, modèle(s) problématique(s), mémoires défaillantes, ou mélodie subtilement variante d’une strophe à l’autre, toutes les hypothèses sont possibles, mais dans tous les cas, il semble que les copistes aient rencontré des difficultés avec cette pièce.

43La comparaison entre CB et F se révèle ardue et peu probante. Les deux mélodies ne semblent pas totalement divergentes, mais jusqu’à quel point peuvent-elles être considérées comme réellement apparentées ? Observons la place et le dessin mélodique de certains mélismes : certaines syllabes associées à plus de deux notes dans F correspondent en effet à un groupe neumatique de plus de deux sons dans CB. La concordance mélodique semble probable dans le cas du porrectus sur la dernière syllabe de lubricum (vers 2) ; des liquescences correspondant à la plique de F au début du vers 3 (strophes 2, 3 et 4 de CB seulement) ; de la liquescence sur la dernière syllabe de tribunal (strophe 1, vers 4), même si celle-ci devient un porrectus puis une clivis au même endroit du vers dans les strophes 3 et 4 de CB ; la concordance mélodique semble encore possible dans le cas des climacus (corrigés en porrectus et clivis dans certaines strophes) à la fin du vers 6 et du vers 14 (voir fig. 5), là où F note la-la-sol-fa sur la dernière syllabe de premium (vers 6) et ré-ré-si sur erigens (vers 14).

44Sur d’autres mélismes, les deux manuscrits semblent cependant diverger. Certaines syllabes dotées de plusieurs notes dans CB ne s’accordent pas aussi bien avec le mouvement mélodique de F. S’agissant de la cadence finale de la pièce au vers 16, par exemple (voir Fig. 6), on trouve sol la-mi sol dans F (e-li-gens), tandis que CB note un mélisme plus orné, mais vraisemblablement sans mouvement descendant sur la syllabe -li- : une virga sur l’antépénultième (e-), une virga ou, selon les strophes, un pes ou un punctum sur la pénultième (-li-), puis, dans toutes les strophes, un climacus et un scandicus (parfois monnayé en punctum + pes) sur la dernière syllabe -gens.

Fig. 6 : O varium fortune, comparaison du vers 16 dans F et CB (strophe 1) (voir l’image au format original)

45Mélodie complexe et/ou irrégulière, tradition mélodique plurielle, modèle fautif ou mémoire de copiste fragile, la comparaison entre CB et F apporte des éléments de comparaison intéressants, mais soulève plus de questions qu’elle n’en résout.

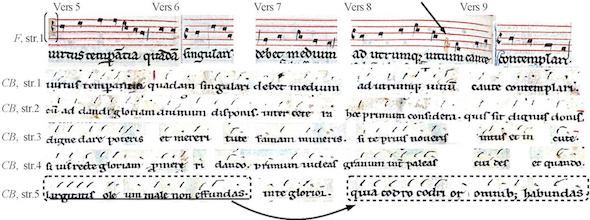

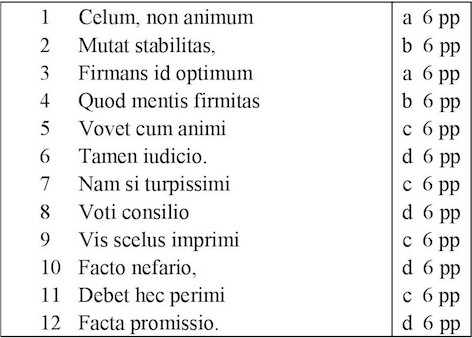

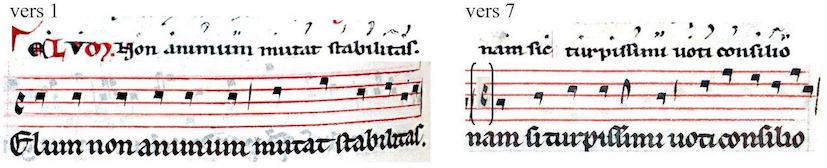

Celum non animum

Tableau 8 : Texte de Celum non animum dans CB (voir le tableau au format original)

46Cette pièce, qui se trouve immédiatement à la suite de la précédente (O varium fortune), est la seule de notre corpus à avoir été notée par n3. L’intervention de n3 correspond ici à une situation particulière pour la notation de CB. Tout d’abord, ce copiste n’intervient que ponctuellement dans le manuscrit, pour compléter le travail des trois autres mains n1, n2 et n4 ; mais en dehors de ce conduit, n3 n’a noté que des chansons d’amour copiées dans d’autres cahiers du manuscrit36. En somme, cette pièce aurait « normalement » dû être notée par n2, comme la plupart des autres conduits de notre corpus et du manuscrit.

47Comme pour O varium fortune, la notation de Celum non animum pose des problèmes intrinsèques. Caractérisée par des virgae très arrondies, l’écriture semble ici un peu plus relâchée que sur d’autres pièces notées par n337. Certaines graphies présentent des variations de ductus importantes : c’est le cas de la virga (parfois difficile à distinguer d’une liquescence de type cephalicus), mais surtout de ce qui encore une fois semble être une virga strata à la fin des vers 2, 8, 10, 12. Au vers 10, il s’agit d’une forme « classique » (mais inhabituelle pour ce copiste) de virga strata, avec un oriscus séparé de la virga proprement dite ; ailleurs, c’est une forme cursive ou liée, c’est-à-dire que la virga se prolonge vers la droite d’un trait plus ou moins horizontal, de taille variable, qui laisse planer un doute sur sa véritable nature : virga strata ou autre signe spécial ?38 Par ailleurs, la comparaison entre les deux strophes notées de cette pièce fait apparaître de nombreuses imprécisions ou incohérences dans l’emploi respectif des puncta, des virgae, et justement de cette virga strata putative, qui disparaît totalement, remplacée partout par des virgae simples, ce qui voudrait dire un seul son au lieu de deux sons répercutés à l’unisson ; et ce, sur des formules importantes au niveau de la relation texte-musique, puisqu’elles correspondent à la syllabe accentuée d’une fin de vers, donc potentiellement à une cadence mélodique.

48La comparaison avec la mélodie de F ne permet malheureusement pas de réduire les ambiguïtés et les incertitudes que soulève la notation neumatique de cette pièce. Il est en effet bien difficile d’identifier des concordances certaines entre les deux mélodies. Si l’on en juge par la succession de quatre puncta pouvant correspondre à la répétition sur la note ré dans F, le début de la mélodie semble pourtant similaire dans les deux manuscrits. Mais très vite, dès la fin du premier vers, elles s’écartent vraisemblablement l’une de l’autre : CB indique un mouvement mélodique ascendant suivi d’une répercussion (virga puis deux strophae) qui contredit la version de F, qui reste jusqu’au bout du vers 1 sur la note initiale ré. Jusqu’à la fin du vers 4, on pourrait encore considérer que les deux mélodies restent assez proches ; mais à la fin de la phrase musicale (quod mentis firmitas, vers 4), F présente un motif répété (si la sol si la sol) qui s’accorde mal avec les neumes de CB (punctum virga virga virga punctum virga), suggérant un mouvement cadentiel globalement ascendant, donc opposé à F.

Fig. 7 : Celum non animum, vers 4 dans CB et F (voir l’image au format original)

49Une autre divergence entre F et CB semble intervenir au vers 7 (nam si turpissimi) : dans CB on retrouve (pour les deux strophes notées du reste) la même série de neumes que sur le vers 1 (4 puncta, virga, distropha). Or, dans F, le vers 7 ne répète nullement la mélodie du vers 1 ; on ne peut évidemment affirmer qu’une succession identique de puncta et de virgae correspond à une répétition mélodique stricte, mais cette « formule neumatique » observée dans les deux strophes sur le vers 1 et le vers 7 correspond probablement à une forme de réitération d’un motif. Dans tous les cas, la fin de la strophe ne montre plus de concordance évidente entre CB et F.

Fig. 8 : Celum non animum, vers 1 et 7 dans CB et F (voir l’image au format original)

50Si l’on s’en tient à une comparaison des notes ou neumes « spéciaux » ou des rares mélismes, on constate que les pliques de F (turpissimi vers 7, scelus vers 9, promissio vers 12) ne correspondent ni à des liquescences ni à des neumes de plus d’un son dans CB – sauf peut-être sur promissio, où l’on pourrait éventuellement, mais sans certitude, lire un cephalicus. À l’inverse, les distrophae présentes à plusieurs endroits de la mélodie dans CB (vers 1, vers 7, vers 8, vers 11) ne coïncident avec rien de similaire ou d’équivalent dans la mélodie de F. Si on observe les séries de neumes portées dans CB sur les vers 8 (voti consilio), 10 (facto nefario) et 12 (dernier vers de la strophe, facta promissio), on a le sentiment à nouveau qu’un dessin mélodique proche se retrouve dans ces trois vers de structure rimique et accentuelle identiques, caractérisé par la présence, sur l’avant-dernière syllabe des vers, de la virga strata, alors qu’aucune forme de répétition n’apparaît clairement dans F sur ces mêmes passages. Ainsi, l’incertitude est grande au sujet de cette pièce, du fait de sa relation mélodique problématique avec F, mais aussi parce que les intentions sémiologiques du copiste nous échappent.

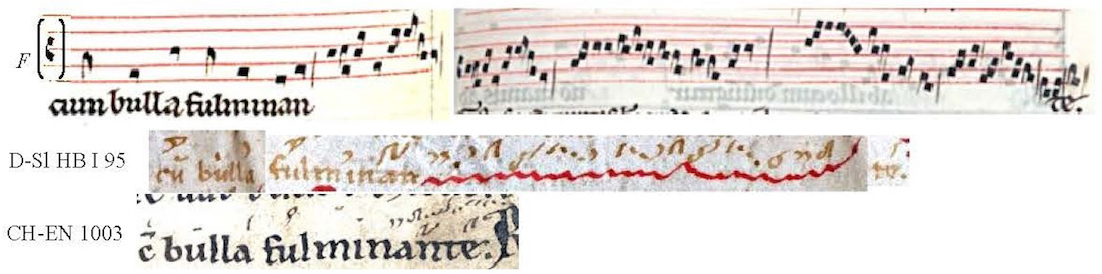

Dic Christi veritas et Bulla fulminante

51Les deux dernières pièces de notre échantillon constituent un objet d’étude particulièrement intéressant : il s’agit de Dic Christi veritas et Bulla fulminante (CB 131 et 131a). L’article de Gundela Bobeth cité plus haut leur consacre plusieurs pages et constitue le point de départ de notre propre réflexion39. Nous ne reviendrons pas en détail sur les comparaisons mélodiques que cet article contient, mais nous nous contenterons de prolonger son analyse et ses conclusions en mettant l’accent sur la manière particulière dont ces deux pièces ont été recopiées dans CB et d’autres sources « périphériques ».

52Dic Christi est un conduit à caudae rapporté à 3 voix dans F, à 2 ou 3 voix dans plusieurs autres sources de Notre-Dame. Il se trouve également, en version monodique et en neumes adiastématiques, dans CB et deux autres manuscrits, dont l’un vient de l’abbaye d’Engelberg (CH-EN 1003), l’autre semble plus difficile à situer dans l’aire germanique (D-Sl HB I 95)40. Une autre version monodique se trouve dans les derniers feuillets d’une Historia Scholastica de Petrus Comestor (E-Sau 226), en neumes lorrains diastématiques, et pourrait de ce fait avoir été notée dans le Nord-Est de la France ou les régions adjacentes41.

53Bulla fulminante est une pièce monodique notée en neumes adiastématiques dans CB et dans le manuscrit D-Sl HB I 95 cité précédemment à propos de Dic Christi. Une version en notation carrée est conservée dans Egerton 274 (voir Tableau 2)42. Ce chansonnier mixte, latin et vernaculaire, sans doute copié dans le dernier tiers du xiiie siècle dans la région de Cambrai, s’ouvre sur un corpus d’une vingtaine de conduits et quelques motets attribués à Philippe le Chancelier43. Cette attribution est corroborée par la présence du texte de Bulla fulminante au sein d’une autre collection sans notation musicale, dans un manuscrit hétérogène probablement réalisé à Paris, mais emporté par son auteur à Prague où il est encore conservé44. Dans cette source poétique, Bulla fulminante fait partie d’un petit groupe de textes issus de prosules d’organa ou de conduits polyphoniques préexistants. Ces pièces sont également connues sous forme monodique dans les sources de Notre-Dame45. En l’occurrence, Bulla est habituellement considérée comme une prosule de Dic Christi. Sa mélodie telle qu’elle apparaît dans GB-Lbl Egerton 274 est en effet identique à la teneur de la cauda finale de Dic Christi transmise dans les sources de Notre-Dame. Le mélisme qui se déploie sur la syllabe finale (-ante) de la première strophe du conduit, et qui s’achève sur les mots bulla fulminante, aurait donné naissance à cette nouvelle pièce monodique et syllabique qui se déploie sur quatre strophes.

54La relation particulière qui unit Dic Christi et Bulla fulminante est confirmée et soulignée dans le manuscrit F par la présence du texte de Bulla fulminante à la suite des strophes de Dic Christi. Mais F est la seule source musicale de Notre-Dame où le conduit et sa « prosule » sont ainsi associés. En dehors de F, deux manuscrits « périphériques » transmettent également ces pièces comme un tout, CB et D-Sl HB I 95, et se montrent encore plus explicites que F dans leur présentation, puisque les strophes de Dic Christi y sont entremêlées avec celles de Bulla fulminante.

Fig. 9 : Mise en page de Dic Christi et Bulla fulminante, CB, fol. 54r-v (voir l’image au format original)

55Dans CB se trouvent donc successivement la strophe 1 de Dic Christi, neumée par n2, sauf le mélisme final sur -ante du vers « cum bulla fulminante » pour lequel l’espace reste vide ; la strophe 1 de Bulla, neumée par n1 ; la strophe 2 de Dic Christi, neumée par n2 ; la strophe 3 de Bulla, sans notation ; la strophe 3 de Dic Christi, neumée par n2 ; la strophe 2 de Bulla, sans notation46. Dans D-Sl HB I 95, la présentation est similaire, mais réduite à deux strophes neumées : la strophe 1 de Dic Christi, neumée ; la strophe 1 de Bulla, neumée ; la strophe 2 de Dic Christi, neumée ; la strophe 3 de Bulla, sans neumes, a été ajoutée en marge, d’une encre plus foncée.

56Ainsi, tant à Paris, où le manuscrit F a été copié, que dans des régions « périphériques », des copistes et des notateurs ont conscience d’un lien particulier entre les deux pièces ; ou bien ils disposent de modèles suggérant un tel lien. Cependant, si l’on observe de plus près les différentes copies, en particulier celle de CB, on s’aperçoit que ce lien est ambigu.

Réexaminer la place et le statut du couple Dic Christi /Bulla fulminante

57Pourquoi Dic Christi et Bulla fulminante ont-ils été copiés dans une partie de CB qui ne contient que très peu de pièces ayant des concordances dans les sources de Notre-Dame ? Pourquoi la copie des mélodies a-t-elle été confiée à deux notateurs différents, n1 pour Bulla et n2 pour Dic Christi ? Pourquoi le mélisme final de Dic Christi est-il resté sans notation, sur la première strophe comme sur les suivantes ? À quoi correspondent les mélismes sans texte ajoutés à la fin des vers de Bulla fulminante présentant une rime -ante (vers 2, 4, 7, 9, 11) ? À ces questions, nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse.

Place de Dic Christi et Bulla dans le projet entourant la copie de CB

58Dic Christi et Bulla interviennent au sein d’un ensemble copié par h2 dans trois cahiers (IX, X et XVI) à l’origine consécutifs, correspondant aujourd’hui aux feuillets 50-56 (IX), 73-82 (X) et 83-90 (XVI) du manuscrit. Dic Christi et Bulla se trouvent plutôt au début (fol. 54r-v) de cet ensemble qu’Hilka et Schumann ont baptisé « chansons d’amour, de jeu et de boisson », mais qui, dans le détail, recouvre des textes assez divers dont le dénominateur commun semble être une tonalité plaintive47. Dic Christi et sa très virulente prosule Bulla fulminante n’appartiennent pas vraiment à ce registre, et auraient peut-être mieux trouvé leur place parmi les pièces relevant de la satire morale figurant dans les premiers cahiers de CB. Surtout, Dic Christi et Bulla font partie des rares pièces de cette partie du recueil ayant des concordances dans les sources de Notre-Dame, avec O curas hominum et Aristippe quamvis sero (dont seul l’incipit est noté aux fol. 83r-v). Pour le reste, ces cahiers comprennent surtout des unica ou des pièces ayant des concordances dans des sources non parisiennes, monodiques et neumatiques48. De toutes ces pièces, seul Dic Christi est connu par ailleurs sous forme polyphonique.

59La présence de Dic Christi et Bulla à cet endroit du manuscrit est donc un peu inattendue. Résulte-t-elle d’une logique interne qui nous échappe, tout au moins à première vue ? Ou bien faut-il penser que cette partie du recueil a été copiée d’après un modèle lui-même relativement hétéroclite, en tout cas moins homogène que le ou les modèles ayant servi à la copie d’autres cahiers de CB, comme ceux contenant la plupart des conduits ? S’agit-il dans ce cas d’un modèle plus éloigné de la tradition de Notre-Dame, mais dans lequel une pièce aussi largement diffusée que Dic Christi pouvait cependant trouver sa place ? Cette hypothèse paraît plausible, mais elle n’est malheureusement pas démontrable en l’état actuel des connaissances sur le manuscrit.

Deux notateurs à l’œuvre

60Comme cela a été dit plus haut, n1 intervient uniquement dans les parties de CB copiées par h2, tandis que n2 ne le fait que dans les parties copiées par h1. Bulla fulminante a été neumée par n1, ce qui est dans l’ordre des choses, mais la mélodie de Dic Christi a été notée par n2 : cette exception notable a curieusement échappé à H. S. Lammers49. Sur le modèle utilisé par n1 ou dans la « mémoire musicale » de ce copiste, la mélodie de Dic Christi semble avoir posé problème : n1 a-t-il conscience du lien unissant les deux pièces ? n2 est peut-être plus compétent que lui pour noter la mélodie de Dic Christi, s’agissant d’un répertoire « parisien », c’est-à-dire le genre de pièces dont la copie lui a déjà été confiée dans les premiers cahiers du manuscrit. D’ailleurs, n2 ne se contente pas d’ajouter les neumes sur le texte de Dic Christi, il corrige ce texte à plusieurs endroits. Strophe 1, il corrige le mot scyrpea ; strophe 3, il décale le O initial de O vox vers la gauche afin d’avoir assez de place pour le mélisme initial de la strophe ; plusieurs grattages et surcharges témoignent d’autres interventions sur le texte (O Natan, planctum, et de Christo, culicem, et colatis).

61Il est possible que le copiste du texte, h2, ait conscience du lien musical unissant Dic Christi et Bulla, mais le modèle ou la mémoire dont il dispose semble fragile. En revanche, il est peu probable que le notateur n1 ait eu une conscience claire de ce lien, sinon, il aurait été en mesure de noter les deux mélodies. n2 serait donc, en quelque sorte, venu « porter secours » à ses collègues h2 et n2 : il corrige le texte à plusieurs endroits et copie presque toute la mélodie de Dic Christi.

Absence de neumes sur le mélisme final de Dic Christi

62Cependant, bien que le copiste h2 ait prévu la place nécessaire pour chacun des mélismes du conduit à caudae Dic Christi, n2 ne note pas la cauda finale du conduit, ni sur la première strophe sur les mots bulla fulminante, ni sur les strophes suivantes. Or n2 est un copiste méticuleux, qui dans le reste du manuscrit se distingue des autres parce qu’il note systématiquement l’intégralité des pièces qui lui sont confiées. L’absence de notation sur la cauda finale de Dic Christi est d’autant plus surprenante que ce mélisme est le lien qui justifie l’association textuelle et musicale entre Dic Christi et Bulla fulminante et leur présentation entremêlée dans CB. Comment interpréter cette situation ? Il paraît peu vraisemblable qu’il ait trouvé inutile de copier le mélisme final de Dic Christi du fait qu’il s’agit de la même mélodie que dans Bulla fulminante : dans un cas, il s’agit d’écrire des graphies neumatiques en situation mélismatique, dans l’autre cas, de graphies adaptées à une mélodie syllabique, soit deux manières très différentes de transcrire une même succession de sons, en aucun cas d’une redondance (et quand bien même, on a vu que n2 ne craint pas la redondance quand il note des pièces strophiques répétant la même mélodie). Une autre hypothèse possible serait que le ou les modèles dont il dispose pour la copie de Dic Christi et de Bulla fulminante présentent une cauda finale dont la mélodie ne correspond pas à celle de Bulla fulminante, alors qu’il sait que la présentation imbriquée des deux textes vise à mettre en évidence un tel lien. Pour une raison de cet ordre, ou pour une autre raison qui nous échappe, il se trouve en tout cas dans une situation qu’il ne sait pas comment résoudre et renonce à noter le mélisme final de Dic Christi.

63Revenons à la tradition mélodique de Dic Christi et de Bulla fulminante et plus particulièrement aux versions neumatiques des mélismes dans CB, D-Sl HB I 95 et CH-EN 1003. Comme le note G. Bobeth, les trois sources neumées sont relativement proches entre elles, mais présentent cependant des divergences plus importantes avec les teneurs transcrites dans F et les sources de Notre-Dame50. D’une part, les mélismes des sources germaniques sont moins développés que ceux de la teneur de F et des autres sources de Notre-Dame, à l’exception du premier mélisme sur Dic (fig.10).

Fig. 10 : Dic Christi veritas, cauda initiale dans F et dans les 3 strophes de CB (voir l’image au format original)

64D’autre part, les divergences mélodiques entre les deux manuscrits neumés (D-Sl HB I 95 et CH-EN 1003) et F sont particulièrement évidentes sur la cauda finale, hélas non notée dans CB : la mélodie de F est non seulement plus longue, mais assez différente51.

Fig. 11 : Cauda finale de la strophe 1 de Dic Christi dans F, D-Sl HB I 95 et CH-EN 1003 (voir l’image au format original)

65Par conséquent, si le dessin mélodique suggéré par les neumes de D-Sl HB I 95 et CH-EN 1003 était relativement proche de celui que le notateur n2 avait en tête ou sous les yeux, on peut imaginer son embarras devant ce mélisme différent de la mélodie de Bulla fulminante. Notons toutefois que cette divergence ne semble pas avoir gêné le copiste de D-Sl HB I 95, qui a noté le mélisme final de Dic Christi juste avant la première strophe de Bulla.

66Les parties syllabiques de Dic Christi semblent, au contraire des mélismes, plutôt concordantes dans les différentes sources. Quelques passages potentiellement divergents peuvent cependant être mis en évidence. Par exemple, sur les dernières syllabes des vers 1 et 2 (veritas / raritas), les virgae de CB contredisent le mouvement mélodique descendant de F ; sur aut in alto cum (vers 7), l’alternance entre puncta et virgae dans CB s’accorde mal avec le mouvement strictement ascendant de F.

67Il est possible que les versions monodiques notées dans les sources « périphériques » dénotent l’existence de différentes « branches » dans la tradition des conduits : à côté de la tradition parisienne, polyphonique ou monodique, se juxtaposent des traditions monodiques régionales qui dénotent des points communs et des divergences variables, entre eux comme avec la tradition parisienne. Mais quoi qu’il en soit, ces versions monodiques « périphériques » ne devraient pas être considérées a priori comme de simples « réductions locales » des versions polyphoniques parisiennes ; versions polyphoniques dont certains éléments de langage musical (croisements de voix, échanges de motifs rythmiques ou mélodiques) ne seraient pas « transférables » en monodie52. Dans E-Sau 226, on constate au contraire que les mélismes de Dic Christi sont quasi identiques à ceux de F et des autres manuscrits de Notre-Dame, bien que cette source transmette une version monodique et non polyphonique de ce conduit.

68Certes, la tradition parisienne apparaît comme le lieu de remaniements textuels et musicaux liés à l’émergence d’une forme de polyphonie plus « composée » et plus « écrite ». Le cas de Dic Christi et Bulla fulminante le montre de manière éclatante. Pour autant, il faut se garder de considérer la tradition « périphérique » comme entièrement tributaire de la tradition parisienne, dont elle serait un avatar tronqué, appauvri. Le mélisme final de Dic Christi connaît au moins deux traditions divergentes, d’une part la tradition des sources polyphoniques parisiennes et de sources monodiques comme E-Sau 226, d’autre part la tradition de quelques sources monodiques germaniques comme CB et les autres manuscrits cités plus haut. Mais surtout, cette cauda finale est différente des autres caudae du même conduit Dic Christi, et peut-être même un cas à part au sein des caudae de conduits en général. Les motifs répétitifs, le style « chansonnier » très caractéristique de ce mélisme n’ont peut-être pas été inventés pour servir de teneur à une cauda polyphonique, mais plutôt pour mettre en musique le texte d’une pièce intitulée Bulla fulminante53. Autrement dit, ce n’est peut-être pas Bulla fulminante qui dérive de la cauda de Dic Christi, mais potentiellement l’inverse : la cauda finale de Dic Christi a fait l’objet d’un remaniement visant à intégrer des éléments mélodiques de Bulla fulminante, peut-être lors de la création de la version polyphonique de Dic Christi. L’identité textuelle entre les derniers mots de la première strophe de Dic Christi et l’incipit de Bulla fulminante invite naturellement à ce jeu de rapprochement54. Ce remaniement ne concernerait d’ailleurs pas que la teneur du conduit, mais aussi les voix supérieures, qui empruntent aussi des éléments à la mélodie de Bulla fulminante. En somme, Bulla fulminante ne serait pas la prosule de Dic Christi, mais une chanson latine, indépendante de Dic Christi jusqu’à un certain point, c’est-à-dire jusqu’au moment où la recomposition polyphonique de Dic Christi a opéré ce rapprochement. Peut-être que cette situation a affecté la réception « périphérique » des deux pièces, brouillant quelque peu les pistes, ce qui pourrait expliquer les hésitations que semblent avoir les copistes dans CB.

Mélismes sans texte à la fin des vers 2, 4, 7, 9, 11 de Bulla fulminante

69Les versions neumatiques de Bulla fulminante et celle, diastématique, de GB-Lbl Egerton 274 montrent une certaine stabilité dans la tradition mélodique de cette pièce, encore que le texte, de quatre strophes dans GB-Lbl Egerton 274 et dans F, est réduit à trois dans CB et à deux dans D-Sl HB I 95 ; au lieu de la deuxième strophe, c’est la troisième qui apparaît en seconde position dans ces deux manuscrits. D’autre part, des variantes textuelles rapprochent ces deux sources et les distinguent encore une fois des sources de Notre-Dame. La version mélodique de Bulla dans CB présente en outre une originalité inconnue par ailleurs : elle comporte des mélismes sans texte à la fin des vers 2, 4, 7, 9 et 11, vers qui portent tous la même rime. À quoi correspondent ces passages sine littera, sinon, peut-être, à une forme de reprise ornée, à une extrapolation de la mélodie de Bulla ? À la fin des deux premières phrases de Bulla fulminante, mélodiquement identiques, on observe deux mélismes semblables entre eux, mais différents des deux premières phrases de Bulla fulminante.

70Pour conclure, ces comparaisons et ces réflexions montrent que CB propose une version sui generis du couple formé par Dic Christi et Bulla fulminante. Cette version renvoie sans doute en partie à la tradition parisienne et à des modèles où les deux pièces ont été vraisemblablement copiées ensemble. Mais elle se place aussi dans un groupe de sources monodiques peut-être plus spécifiquement germaniques, qui dénotent une certaine indépendance mélodique par rapport à la tradition polyphonique parisienne. La réception de ces deux traditions donne lieu dans CB à une version que l’on peut considérer comme lacunaire et incohérente, en somme fautive ; à moins que les concepteurs du manuscrit n’aient été parfaitement conscients de ces divergences mais qu’ils aient tenté de s’approprier les pièces et de les accommoder à leur goût, en y ajoutant leur propre part de créativité. Peut-être les notateurs ont-ils pris le parti de laisser tomber le mélisme final de Dic Christi au profit d’un enchaînement direct entre le cum du dernier vers de Dic Christi et l’incipit de Bulla fulminante ; peut-être ont-ils extrapolé la mélodie syllabique de Bulla en lui ajoutant des mélismes, pour faire écho aux mélismes de Dic Christi. Peut-être n’ont-ils fait que mettre par écrit des pratiques qui, la plupart du temps, restaient purement orales et improvisatoires ? Quoi qu’il en soit, ces mélismes contribuent à structurer le couple formé par Dic Christi et Bulla fulminante. Ils soulignent en effet les rimes de Bulla fulminante et la fin des phrases musicales, tandis que les caudae de Dic Christi marquent le début de certains vers et phrases musicales. Cela renforce considérablement l’intertextualité créée par l’alternance entre les strophes des deux poésies latines indépendantes et de styles très différents.

Bilan provisoire et perspectives

71L’étude comparée des notations des conduits concordants entre CB et F nous a permis de relever une certaine variabilité entre les deux sources, malgré toutes les marges d’imprécisions inhérentes à la notation neumatique de CB. Certaines différences portent sur des détails d’ornementation et ne reflètent rien de plus que la palette infinie des nuances interprétatives ou la variabilité intrinsèque à la tradition médiévale. Des variantes plus structurelles peuvent cependant être mises en évidence lorsque les versions de F et de CB transmettent des informations manifestement divergentes, ce qui témoigne de la circulation de mélodies et de textes partiellement différents. Les deux pièces imbriquées, Dic Christi et Bulla fuminante, constituent le cas d’étude le plus complexe de notre corpus. La comparaison des sources laisse entrevoir la difficulté des copistes de CB à s’accommoder d’états différents de la mélodie, et, dans une moindre mesure, du texte, mais aussi de la manière dont ils tentent de les combiner en une version nouvelle et originale. La tradition des conduits apparaît donc comme plurielle, en tout cas plus souple que ne le laisse paraître la seule observation des sources de Notre-Dame. La tradition monodique qui se dessine à travers les neumes de CB témoigne d’une transmission mouvante, et les mises en forme parisiennes ne sont probablement qu’un état de cette tradition parmi d’autres. Leur antériorité souvent supposée apparaît dans un certain nombre de cas discutable. En effet, la comparaison des différentes versions invite à renverser la chronologie du processus de création et à considérer les versions monodiques comme probablement antérieures aux versions polyphoniques parisiennes, en tout cas comme appartenant à une tradition relativement indépendante. Les polyphonies de Notre-Dame pourraient bien, dans certains cas précis tels que Dic Christi, être le résultat de remaniements de chansons latines monodiques préexistantes, dont CB est un témoin. La qualité et la cohérence des sources de Notre-Dame, la suprématie accordée à ce corpus dans les études musicologiques concentrées sur la recherche de gestes compositionnels aboutis, ont manifestement détourné le regard des sources monodiques. Finalement, la mise en évidence de traditions relativement indépendantes montre une fois de plus combien l’opposition entre sources « centrales » et « périphériques » impose une vision faussée des répertoires55, alors que chacune n’est qu’un îlot au sein d’une transmission complexe dont nous n’avons que des traces partielles.

72Notre approche est en effet conditionnée par les livres qui nous sont parvenus. Or les deux principaux manuscrits étudiés ici, F et CB, s’inscrivent dans des contextes de réalisation bien différents. Le choix des pièces, la mise en page, les stratégies de mise en texte ainsi que les graphies utilisées sont dans les deux cas très éloignés, car ils s’inscrivent dans des projets distincts. La nature de l’information mélodique que nous comparons n’est pas identique, de même que le processus d’élaboration du livre qui parvient jusqu’à nous. On peut supposer que la conception de F s’appuie sur des modèles relativement stables, correspondant à une pratique bien installée et maîtrisée. L’enjeu du manuscrit semble davantage reposer sur l’ampleur de l’anthologie réalisée, la rationalisation d’un répertoire et la valorisation d’un savoir-faire de haut vol. Cela n’empêche pas les erreurs de copie qui sont parfois corrigées par des interventions encore visibles, mais dont la rareté témoigne de l’immense soin apporté à la confection de cet exemplaire. La nature du travail de l’équipe qui a collaboré à la réalisation du Codex Buranus est tout autre : les modèles à leur disposition semblent plus divers, à l’image du répertoire qu’ils organisent. On les imagine devoir s’adapter à des sources hétérogènes, à des notations variées et à des mélodies parfois divergentes. L’information transmise par le modèle écrit peut de surcroît entrer en conflit avec la mémoire musicale des copistes. L’originalité du projet de ce manuscrit consiste à inventer et (re)composer à partir du matériau présent, à saisir les opportunités et à laisser d’autres aspects de côté. Une telle palette de choix possibles implique nécessairement une plus grande marge d’erreurs, de malentendus ou de décisions plus ou moins heureuses ou hasardeuses, que l’observateur moderne se doit d’interpréter avec prudence, mais à travers lesquelles il accède à la part la plus humaine et vivante de la transmission musicale.

Appendice : manuscrits cités

73CH-EN 1003 : Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 1003

74CZ-Pak N VIII : Praha, Archiv Pražského hradu, Knihovna metropolní kapituly, N VIII

75D-DO 882 : Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek, Cod. 882

76D-F Fragm. lat. VI. 41 : Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Fragm. lat. VI. 41

77D-KA Aug. Perg. 51 : Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. 51

78D-Mbs Clm. 4660 : München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4660

79D-Mbs Clm. 4660a : München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4660a

80D-Sl HB I 95 : Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB I 95

81D-W Guelf. 628 Helmst. : Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 628 Helmst.

82D-W Guelf. 1099 Helmst. : Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1099 Helmst.

83E-Mn 20486 : Madrid, Biblioteca Nacional, 20486

84E-Sau 226 : Salamanca, Universidad, Archivo y Biblioteca, 226

85F-LG 2 (17) : Limoges, Bibliothèque municipale, 2 (17)

86F-Pa 3517 : Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3517

87F-Pnm fr. 146 : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 146

88F-Pnm fr. 844 : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 844

89F-Pnm fr. 12615 : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12615

90GB-Cjec QB 1 : Cambridge, Jesus College, QB 1

91GB-Lbl Egerton 274 : London, British Library, Egerton 274

92GB-Lbl Egerton 2615 : London, British Library, Egerton 2615

93GB-Lbl Harley 3672 : London, British Library, Harley 3672

94GB-Ob Auct. 6Q 3.17 : Oxford, Bodleian Library, Auct. 6Q 3.17

95GB-Ob Bodl. 57 : Oxford, Bodleian Library, Bodl. 57

96I-Fl Plut. 29.1 : Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1

97I-Ma R71 sup. : Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, R 71 sup.

98I-Rvat Reg. Lat. 136 : Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 136

Documents annexes

- Tableau 1 : Mélodies et concordances de CB

- Tableau 2. Concordances des conduits de CB (cellules grisées = pièces non retenues pour l’étude)

- Tableau 3. Principaux neumes utilisés par les mains n1, n2a et b, n3

- Tableau 4 : Vite perdite, strophe 1

- Fig. 1 : Strophe 1 de Vite perdite dans CB et F

- Tableau 5 : Variantes textuelles de Non te lusisse

- Fig. 2 : Variantes ornementales entre F et CB

- Tableau 6 : Texte de Fas et nefas, et structures mélodiques dans F et CB

- Fig. 3 : Fas et nefas, vers 1-4 dans F et CB

- Fig. 4 : Fas et nefas, vers 5-9 dans F et CB

- Tableau 7 : Texte de O varium Fortune dans CB

- Fig. 5 : Corrections dans le texte et la mélodie de O varium fortune, CB, fol. 48r

- Fig. 6 : O varium fortune, comparaison du vers 16 dans F et CB (strophe 1)

- Tableau 8 : Texte de Celum non animum dans CB

- Fig. 7 : Celum non animum, vers 4 dans CB et F

- Fig. 8 : Celum non animum, vers 1 et 7 dans CB et F

- Fig. 9 : Mise en page de Dic Christi et Bulla fulminante, CB, fol. 54r-v

- Fig. 10 : Dic Christi veritas, cauda initiale dans F et dans les 3 strophes de CB

- Fig. 11 : Cauda finale de la strophe 1 de Dic Christi dans F, D-Sl HB I 95 et CH-EN 1003

Notes

1 Les difficultés de définition sont présentées dans l’article de Leonard Ellinwood, « The Conductus », The Musical Quarterly, 27/2, 1941, p. 165‑204 ; voir également plus récemment Janet Knapp, « Conductus », Grove Music Online, Oxford University Press, 2001 (https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.06268, consulté le 19 avril 2018) et Mark Everist, Discovering Medieval Song : Latin Poetry and Music in the Conductus, Cambridge, Cambridge University Press, 2018. L’ensemble du répertoire est référencé dans la base de données en ligne http://catalogue.conductus.ac.uk, issue du projet Cantum pulchriorem invenire mené à l’Université de Southampton.

2 Il s’agit principalement des deux célèbres manuscrits de Wolfenbüttel : W1 (D-W Guelf. 628 Helmst) et W2 (D-W Guelf. 1099 Helmst.) ainsi que du manuscrit de Florence (I-Fl Plut. 29.1, ci-après F). Sur la datation de ces sources, voir entre autres Rebecca Baltzer, « Thirteenth-Century Illuminated Miniatures and the Date of the Florence Manuscript », Journal of the American Musicological Society, 25/1, 1972, p. 1‑18 ; Barbara Haggh et Michel Huglo, « Magnus liber : Maius munus. Origine et destinée du manuscrit F », Revue de Musicologie, 90/2, 2004, p. 193‑230 ; Rebecca Baltzer, « The Manuscript Makers of W1 : Further Evidence for an Early Date », Quomodo cantabimus canticum ? Studies in honor of Edward H. Roesner, éd. David B. Cannata et al., Middleton, American Institute of Musicology, 2008, p. 103‑120.

3 Der Musiktraktat des Anonymus 4, éd. Fritz Reckow, Wiesbaden, Steiner, 1967, vol. 1, p. 45-46. L’idée d’un répertoire dont la création aurait eu pour épicentre la cathédrale Notre-Dame de Paris est aujourd’hui largement nuancée (voir notamment Nicky Losseff, The Best Concords : Polyphonic Music in Thirteenth-Century Britain, New York, Garland, 1994).

4 Johannes de Garlandia : De mensurabili musica, éd. Erich Reimer, Wiesbaden, Steiner, 1972 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, 10‑11).

5 Sur ces questions très débattues, on se contentera ici de renvoyer à l’ouvrage de synthèse de Christopher Page, Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France, Londres, Royal Musical Association, 1997, notamment le chapitre final sur la notation, p. 54-68.

6 Les études qui montrent les liens entre les sources qui nous sont parvenues avec l’archétype que pourrait constituer le MLO s’appuient sur les concordances entre les organa et n’abordent pas la question des conduits. Voir Heinrich Husmann, « The Origin and Destination of the Magnus Liber Organi », The Musical Quarterly, 49/3, 1963, p. 311‑330 ; Edward H. Roesner, « Who ‘Made’ the Magnus Liber ? », Early Music History, 20/1, 2001, p. 227‑266.

7 Robert A. Falck, The Notre Dame Conductus : a Study of the Repertory, Henryville, Institute of Mediaeval Music, 1981, p. 9 : « ‘Central’ always means Paris, or, more specifically, the Magnus Liber, which is considered ‘more central’. ‘Peripheral’ is any tradition which points away from the Magnus Liber and Paris. It must be pointed that ‘peripheral’ is not synonymous with ‘late’, and therefore ‘derivative’ ».

8 Roesner, « Who ‘Made’ the Magnus Liber? », p. 233.

9 Voir l’article tout récent de Charles E. Brewer, « Locating the Codex Buranus : Notational Contexts », Revisiting the Codex Buranus : Contents, Contexts, Composition, éd. Tristan E. Franklinos et Henry Hope, Woodbridge, The Boydell Press, 2020, p. 283-315, ici p. 285, 309-312. Nous remercions l’auteur de nous avoir communiqué son article avant la parution officielle du volume en juin 2020.

10 Falck, The Notre Dame Conductus, p. 9.

11 Voir Gundela Bobeth, « Wine, Women and Song? Reconsidering the Carmina Burana », Manuscripts and Medieval Song, éd. Helen Deeming et Elizabeth Eva Leach, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, tableaux 4.1 et 4.2, p. 93-99. Le nombre des pièces varie en fonction de la manière dont on prend en compte doublons, pièces couplées ou contenu des drames liturgiques.

12 Carmina Burana, mit Benutzung der Vorarbeiten Wilhelm Meyers, éd. Alfons Hilka, Otto Schumann et Bernhard Bischoff, Heidelberg, Carl Winter, 1930-1970. Vol. I/1 : Die moralisch-satirischen Dichtungen, 1930. Vol. I/2 : Die Liebeslieder, 1941. Volume I/3 : Die Trink- und Spielerlieder, die geistlichen Dramen, Nachträge, 1970. Vol. II/1 : Kommentar 1., Einleitung, 1930.

13 « En dépit de tout ce qui fait son caractère unique et précieux, le Codex Buranus reste hélas un très mauvais manuscrit » (Carmina Burana, vol. I/2, p. X : préface d’Otto Schumann).

14 L’organisation générale de l’édition monumentale de Gordon A. Anderson (Notre Dame and Related Conductus : Opera Omnia, Henryville, Institute of Mediaeval Music, 1979) et l’étude de ce répertoire par Robert A. Falck (The Notre Dame Conductus), s’ordonnent autour de l’analyse des sources « centrales ».

15 Walther Lipphardt, « Unbekannte Weisen zu den Carmina Burana », Archiv für Musikwissenschaft, 12, 1955, p. 122-142 ; « Einige unbekannte Weisen zu den Carmina Burana aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts », Festschrift Heinrich Besseler zum sechzigsten Geburtstag, Leipzig, Institut für Musikwissenschaft der Karl-Marx-Universität, Deutscher Verlag für Musik, 1961, p. 101-125 ; René Clemencic, Michael Korth et Ulrich Müller, Carmina Burana lateinisch-deutsch : Gesamtausgabe der mittelalterlichen Melodien mit den dazugehörigen Texten, Munich, Heimeram, 1979 ; Bryan Gillingham, Secular Medieval Latin Song : An Anthology, Ottawa, The Institute of Mediaeval Music, 1993.

16 Heike Sigrid Lammers, Carmina Burana : Musik und Aufzeichnung, thèse de doctorat, Munich, Ludwig-Maximilians-Universität, 1997.

17 Gundela Bobeth, « Zum Transfer von Conducti des Notre-Dame-Repertoires », Musik und kulturelle Identität : Bericht über den XIII. internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, Weimar, 2004, éd. Detlev Altenburg et Rainer Bayreuther, Kassel, Bärenreiter, 2012, p. 476-88 ; Eadem, « Wine, Women and Song ? », p. 79-115, ici p. 112-115.

18 Revisiting the Codex Buranus, en particulier les contributions de Heike Sigrid Lammers-Harlander, « Revisiting the Music of the Codex Buranus », p. 251-281 ; Charles E. Brewer, « Locating the Codex Buranus », p. 283-315 ; Henry Hope, « Compilation, Contrafacture, Composition : Revisiting the German Texts of the Codex Buranus », p. 351-392.

19 Lammers-Harlander, « Revisiting the Music ».

20 Rudolf Flotzinger, « Reduzierte Notre-Dame-Conductus im sogenannten Codex Buranus ? », Muzikološki zbornik, 17, 1981, p. 97‑102 ; Bobeth, « Wine, Women and Song », p. 86-87.

21 La nomenclature concernant les copistes du texte (h1 et h2) comme celle des neumes (n1, n2, etc.) est celle d’Hilka et Schumann (Carmina Burana, vol. II/1 : Kommentar). Concernant la répartition du répertoire entre h1 et h2, voir Lammers, Carmina Burana, p. 31-33.

22 Sur ces chiffres, voir Lammers, Carmina Burana, p. 32.

23 Hilka et Schumann, Carmina Burana, vol. II/1, p. 63*-66* ; Lammers, Carmina Burana, p. 34-37.

24 Lammers, Carmina Burana, p. 41. L’auteur réfute l’hypothèse d’Hilka et Schumann selon laquelle n1 serait la même main que h1 (Hilka et Schumann, Carmina Burana, vol. II/1 : Kommentar, p. 63*).

25 Hilka et Schumann, Carmina Burana, vol. II/1, p. 64* ; Lammers, Carmina Burana, p. 34-37.

26 Une réserve cependant : les deux premières notes du premier vers de chaque strophe (deux sol successifs dans la version de F) sont notées soit par deux puncta, soit par deux virgae selon les strophes. Une telle « hésitation » sur le tout début de la mélodie est étonnante, un incipit musical étant a priori bien ancré dans la mémoire ; mais peut-être est-ce justement pour cette raison que le copiste est moins rigoureux à cet endroit.

27 I-Ma R71 sup., 46r-v ; chanson par ailleurs transmise, sans mélodie, dans 14 autres manuscrits (voir Lammers, Carmina Burana, p. 99).

28 Hue de Saint-Quentin, A l’entrant del tanz salvage, F-Pnm fr. 12615, fol. 43r. Le même texte est également copié dans le chansonnier du roi (F-Pnm fr. 844, fol. 81v), mais attribué à Gilles de Viels-Maisons ; il est associé à une mélodie trop divergente pour être assimilée au même groupe.

29 Voir l’analyse de Lammers, Carmina Burana, p 107.

30 Sur la relation possible entre ce conduit et la chanson de Peirol, voir l’analyse de Jacopo Mazzeo, The Two-Part Conductus : Morphology, Dating and Authorship, thèse de doctorat, University of Southampton, 2015, p. 77-86.

31 D-KA Aug. Perg. 51 (xve siècle), fol. 16, GB-Lbl Harley 3672 (xve siècle), fol. 19 et I-Rvat Reg. Lat. 136 (xvie ou xve siècle), fol. 16v. Voir l’édition du texte dans Petri Blesensis Carmina, éd. Carsten Wollin, Turnhout, 1998 (CCCM 128). Le premier vers cite une épître d’Horace (I, XIV, v. 36) : « Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum ».

32 GB-Ob Bodl. 57, fol. 66v : « Documenta clericorum Stephani de Lanketon ». Voir Anne-Zoé Rillon, « Étienne Langton et la musique, implications musicales dans la prédication », Étienne Langton, prédicateur, bibliste, théologien, éd. Louis-Jacques Bataillon et al, Turnhout, Brepols, 2010, p. 467-484.

33 Pour une introduction sur ce poète, voir Yves Lefèvre, « Gautier de Châtillon, poète complet », Alain de Lille, Gautier de Châtillon, Jakemart Giélée et leur temps, éd. Alain Roussel et François Suard, Lille, Presses universitaires de Lille (Bien dire et bien aprandre, 2), 1980, p. 249‑258.

34 Lammers, Carmina Burana, p. 95-96.