- Accueil

- > Les numéros

- > 7 | 2023 - Performance of Medieval Monophony: Text ...

- > Varia

- > Notes

- > «Volez oïr (la) muse Muset»: a proposito di un recente lavoro sulla metrica dei trovieri1

«Volez oïr (la) muse Muset»: a proposito di un recente lavoro sulla metrica dei trovieri1

Par Luca Gatti

Publication en ligne le 29 mars 2024

Résumé

The analysis of a recent essay on the metrics of the trouvères (Fabio Sangiovanni, Stati di imperfezione. Studio sull’anisosillabismo nella lirica oitanica, Padova, Esedra, 2021) gives the opportunity to discuss the relationship between text and melody, also according to rhythmic patterns, with particular regard to Colin Muset’s notable composition Volez oïr (la) muse Muset (Lkr 44.17; RS. 966).

L’analisi di un recente saggio sulla metrica dei trovieri (Fabio Sangiovanni, Stati di imperfezione. Studio sull’anisosillabismo nella lirica oitanica, Padova, Esedra, 2021) offre l’opportunità di ragionare sul rapporto fra testo e melodia, anche dal punto di vista dell'andamento ritmico, con particolare riguardo al celebre componimento di Colin Muset Volez oïr (la) muse Muset (Lkr 44.17; RS. 966).

Mots-Clés

Article au format PDF

«Volez oïr (la) muse Muset»: a proposito di un recente lavoro sulla metrica dei trovieri1 (version PDF) (application/pdf – 1,6M)

Texte intégral

1La nuova serie dei Quaderni del Circolo Filologico Linguistico Padovano, fondati nel 1966 da Gianfranco Folena, è stata da poco rilanciata grazie a un volume di Fabio Sangiovanni (d’ora in poi: FS) dal titolo Stati di imperfezione (così il sottotitolo, esplicativo: Studio sull’anisosillabismo nella lirica oitanica)2. Il lavoro prende le mosse dalla fiche no 73 del Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350 di Mölk e Wolfzettel (= MW), che annovera i componimenti anisosillabici della lirica antico-francese:

Tout en étant construites d’après un schéma métrique identique, un bon nombre de pièces possèdent, à un seul endroit ou plus fréquemment à plusieurs endroits, des vers plus longs ou plus courts qu’on ne l’aurait attendu […]. Nous soulignons que ce phénomène n’est pas seulement à observer dans les pièces anglo-normandes. Sans chercher à savoir si ce genre de vers oscillants ne tient qu’à la tradition manuscrite ou s’il est authentique, nous avons désigné ce phénomène par le terme d’anisosyllabisme3.

2L’appello degli stessi studiosi tedeschi, che invitavano «les chercheurs à examiner […] si notre anisosyllabisme présente de réelles parallèles avec divers mètres espagnols, italiens ou latins»4, è stato dunque ascoltato da FS, la cui analisi muove sempre dal particolare al generale, e viceversa, in una prospettiva diacronica e sempre attenta alle ricadute pratiche, metodologiche, ecdotiche.

3Le parti di cui si compone lo studio di FS, pur fra loro eterogenee, risultano assai coese e inscindibili nella fruizione. Un primo capitolo, di respiro schiettamente romanzo e non limitato al genere lirico, è dedicato ai metodi, con «rassegna […] di singoli punti di rilievo, ordinati cronologicamente, che si sono giudicati fondanti rispetto alla costituzione del “dizionario scientifico” non solo corrente» (p. 25). Le pagine successive sono volte a delineare i problemi, cioè «quesiti generali e fondamentali» (p. 103), come, ad esempio, il rapporto fra anisosillabismo e tradizione (sia essa mono- oppure pluritestimoniale), possibili strategie volte a compensarlo, ipotesi circa la sua origine, etc.

4Per FS, come che sia, «[l]a verifica di questa scheda [MW, fiche 73] è […] il fine momentaneo del lavoro» (p. 11): con l’esclusione, per giuste e congruenti motivazioni, dei «testi lirici individuati lì, per ora, come anglonormanni» (p. 135), nonché dei «casi erroneamente marcati o già convincentemente risolti in altri luoghi» (ibid.), lo studio si concentra dunque sulla «plausibilità degli anisosillabismi nella tradizione lirica francese continentale» (ibid.): ecco allora una «sequenza di schede analitiche» (p. 135), cinquantuno in totale, ognuna dedicata a un testo presunto anisosillabico (e undici di queste sono riservate proprio a Colin Muset).

5Il volume, nell’insieme, costituisce senz’altro la proiezione di un esercizio metodologico ferreo e mai pago, volto a superare le tradizionali chiavi di lettura dell’anisosillabismo (p. 349):

per quantità fenomenologica; per parallelismo tra versificazioni a contatto (certo o ipotetico) e, dunque, per genealogia, interferenza o deformazione; per corroborazione testimoniale (logica, se plurima; storica, se singola), melodica, esecutiva, e persino stilistica; per distinzione di “genere” o registro; per adesione o, al contrario, opposizione a sistemi versificatòri, dove meno, dove più, attestati (di cui è possibile intuire le manifestazioni, anche di copia, se non addirittura le regole).

6All’interno del volume continua è la dialettica con le strutture dimostrative summenzionate, che sono trascese proprio per l’assenza di giudizi predeterminati nella lettura del fenomeno che costituisce l’oggetto di studio. Per chiarezza, converrà fin d’ora riportare almeno una parte delle conclusioni, pur in estrema sintesi (pp. 345-346):

L’esito delle indagini sembra comunque rispondere all’attesa di un’ovvia riduzione della rassegna rappresentata dal corpus chiuso dalla 73a scheda di MW. La misura di questa prassi riduttoria […] si è dimostrata non irrilevante, e funzionale all’idea che sul piano sillabico i dissesti presenti nel corpus lirico oitanico siano in numero nettamente minore e non esercitino pressione tale da ritenere che la lateralità – o il rapporto diacronico – rispetto alla produzione occitanica (malgrado, com’è noto, ben più di una traccia di direzione inversa sia verificabile) sia motivo di estrema disattenzione sul fatto sillabico o di massima attenzione a pratiche versificatorie sotterranee di natura anisosillabica.

7In questa sede non si ha altra pretesa se non quella di proporre qualche sottolineatura a margine, limitando le suggestioni a un campo soltanto fra i tanti dalla ricerca – il rapporto fra testo e melodia –, anche con il proposito di ribadire la persistente centralità – per le riflessioni sul metodo – della figura poetica di Colin Muset: com’è risaputo, Joseph Bédier consacrò al poeta oitanico ben tre edizioni critiche (1893, 1912 e 1938 sono le annate riportate sui frontespizi)5.

8I casi di presunto anisosillabismo in Colin Muset sono posti da FS proprio «a testa di serie» (p. 138), per le ragioni che seguono (pp. 138-139):

1. l’autorialità e lo spiccato onimato permettono di effettuare controlli all’interno di un corpus distinto […], e dunque nei meriti di un ipotizzabile usus; 2. il periodo di attività (tra 1240 e 1270) si colloca a seguito del massimo picco della produzione lirica oitanica – qui più o meno tranquillamente trovierica – tra Champagne, Borgogna e Lorena ed è funzionale ad una collocazione diatopica e diacronica dei fenomeni riscontrabili […], in aggiunta al punto di vista della tradizione manoscritta; 3. da qui si avvia – e ritorna più volte – l’esperienza ecdotica di Bédier.

9All’interno di un repertorio dominato dall’anonimia, e dove molto spesso i testi che più si avvicinano ai generi “popolareggianti” sono in larga parte adespoti (mentre, per converso, quelli che in misura maggiore continuano la tradizione trobadorica tendono comunque a essere legati, in sede di rubrica, a nomi autoriali)6, il profilo lirico di Colin Muset pare dunque estremamente interessante, anche per la convergenza di taluni tratti stilistici peculiari di entrambi i versanti. E, allora, il riconoscere dei «traits singuliers»7 in talune inosservanze metriche – non accidenti della tradizione manoscritta, cioè, ma tratti riferibili a Colin – diviene una valutazione critica di primaria importanza per Bédier. Quanto al trattenere alcuni elementi tipici dei generi popolareggianti, in particolare, va ricordato inoltre che gli editori, di norma, tendono a essere generalmente più concessivi, in merito a eventuali imperfezioni metriche, proprio con i testi afferenti a tale registro (e che spesso, come già ricordato, sono anonimi). Tale impostazione, di massima, si applica anche ai ragionamenti sulle attribuzioni, se è di fatto ritenuto inaccettabile il ricondurre a un corpus autoriale un componimento dotato di imperfezioni, pure afferenti alla sfera rimica8.

10Più precisamente, la versificazione del troviero lorenese è stata definita «à la fois raffinée et négligée»9; e a queste parole il filologo francese fa seguire alcune riflessioni degne di rilievo proprio per le ben note ricadute ecdotiche:

Ces particularités métriques ont tant surpris les éditeurs et les commentateurs qu’ils se sont évertués à les effacer. Mais elles sont trop. Souvent le texte proposé par les scribes résiste, et l’infélicité même des corrections qu’on prétend lui imposer est gage de son authencité et de son excellence10.

11Ora, ritenere che le trascuratezze metriche siano volute (dall’autore, cioè) non sembra comunque facilmente dimostrabile, e forse proprio in questo risiede il carattere seducente di tale asserzione, la cui validità, lo si ricorda, sembrerebbe finalmente limitata proprio dalle risultanze del volume di FS.

12Per lo studio dell’anisosillabismo una chiave di lettura notevole pare risiedere nel rapporto fra testo e musica. Converrà riprendere, come pure fa FS nelle pagine liminari (p. 11), alcune significative parole di Maria Sofia Lannutti:

Uno dei problemi più discussi dagli studiosi di lirica romanza delle origini è quello dell’analisi e della valutazione delle irregolarità metriche, non sempre interpretabili come anomalie dovute all’operato dei copisti. Il dibattito non è ancora approdato a soluzioni definitive ed è pertanto tuttora aperto. L’aspetto più sentito è senza dubbio quello relativo all’oscillazione del numero sillabico (anisosillabismo), tratto distintivo di una parte non trascurabile della produzione italiana e iberica. Esso è presente, sebbene in misura minore, anche nel repertorio francese, dove la più alta frequenza di componimenti muniti di notazione fa sì che la riflessione coinvolga anche il testo musicale11.

13Il problema del rapporto fra testo verbale e testo musicale, in relazione all’anisosillabismo, è «centrale» (p. 112): infatti, non è ancora del tutto chiaro «se la funzione della melodia nella versificazione destinata al canto sia di elemento stabilizzatore o perturbatore dell’assetto metrico e se sia poi legittimo attribuirle possibilità compensatorie sulle asimmetrie della misura sillabica» (pp. 112-113). Sulla questione si risale, ancora (ed è fortissimamente significativo), a Bédier, in particolar modo alla sua, già menzionata, ultima edizione di Colin Muset:

la musique joue encore un rôle décisif dans la définition des libertés métriques attribuées à l’auteur. Pour justifier la longueur excessive d’un vers, Bédier met en avant l’influence que la phrase musicale aurait exercée sur la prosodie dans l’équilibre général d’une strophe. La mélodie justifierait ainsi les irrégularités dans la mesure strophique des pièces V [Sire cuens, j’ai vielé (Lkr 44.13; RS. 476)] et XVI [Il me convient renvoisier (Lkr 44.6; RS. 1300)], un exécutant pouvant choisir de répéter plusieurs fois les mesures sur lesquelles se chantent certains vers. L’exécutant et l’auteur ne feraient d’ailleurs qu’un, le second ayant prévu par avance ce que pouvait être la démarche du premier12.

14Tali argomentazioni, volte a giustificare l’infrazione metrica, fra l’altro, saranno riprese pure nell’edizione di Colin Muset procurata nel 2005 da due studiosi americani, Callahan e Rosenberg13: ma la concessione dell’irregolarità metrica in sede di edizione – essendo tale irregolarità congenita al repertorio stesso, e sempre risolvibile proprio per mezzo della duttilità della melodia, che può dunque smussare, con l’esecuzione della stessa, eventuali increspature sillabiche – viene pure dalla riflessione di John H. Marshall14. Sempre del 2005, un’altra edizione di Colin, questa volta a cura di Massimiliano Chiamenti15, «riprendendo nella sostanza Bédier 1938, ma dimostrandosi del tutto agnostic[a] circa il fatto metrico» (cito da FS, p. 140), non sembra comunque discostarsi troppo dall’approccio di cui sopra16.

15Come già si accennava, l’analisi di FS tende a escludere, anche per Colin, la possibilità di anisosillabismo (p. 192):

delle 11 schede attraversate a scansione del fenomeno anisosillabico, tra i poco più di venti versi analizzabili la maggior parte sembra dare esito negativo, spesso decisamente negativo; sui tre più dubbi [Sire cuens, j’ai vielé, (Lkr 44.13; RS. 476), v. 43; Quant je voi yver retorner (Lkr 44.10; RS. 893), v. 16; Biaus Colins Musés, je me plain d’une amour (Lkr 119.6; RS. 1966), v. 37] fanno ombra o il sospetto di apocrifia o la sola incertezza sulle alternative emendatorie.

16Nel novero delle schede dedicate da FS al troviero, converrà però qui almeno scegliere un caso che possa dirsi esemplare, per quanto «notissimo» (p. 169), cioè il verso incipitario di Volez oïr (la) muse Muset (Lkr 44.17; RS. 966)17: come nelle altre parti del volume, FS riporta con dovizia e generosi stralci la bibliografia pregressa (cui, anche qui, si attingerà senz’altro).

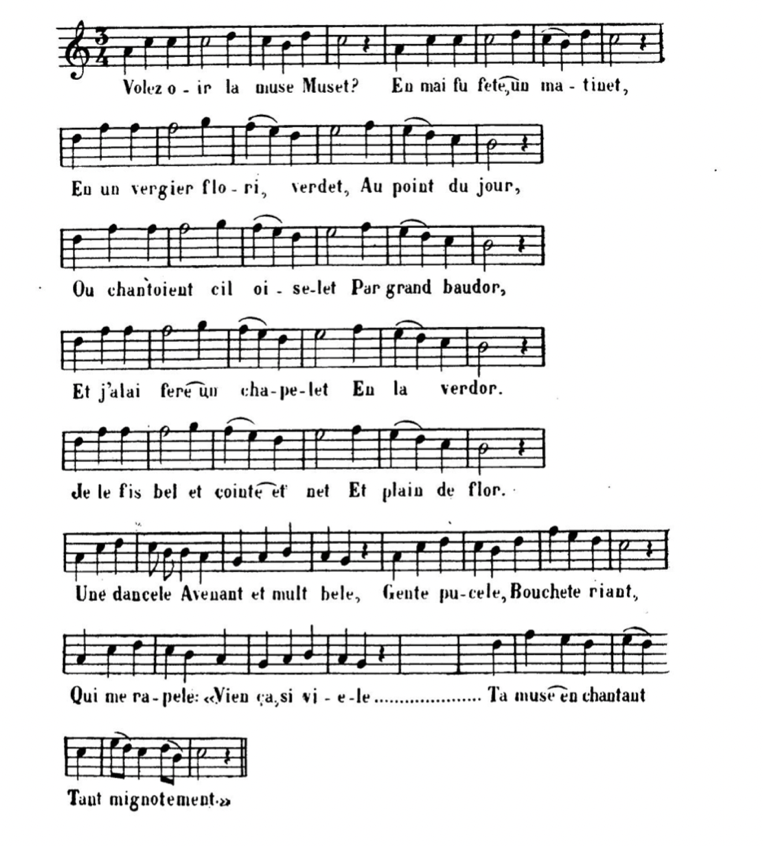

17La tradizione manoscritta di Volez oïr, costituita dai mss. K (Paris, BnF, Ars. 5198), N (Paris, BnF, fr. 845) e X (Paris, BnF, n.a.fr. 1050), restituisce un verso di nove sillabe: ma, a norma di schema metrico – a8 a8 a8 b4 a8 b4 a8 b4 a8 b4 c4’ c5’c4’ d5 c4’ c5’ c4’ d5 d5 –, si attende in sua vece un octosyllabe. Molto utile, in questo caso, pare il riscontro della notazione melodica. Si parta dall’edizione di Beck del 1912 (fig. 1)

Fig. 1: Les chansons de Colin Muset [1912], p. 28.

18Per lo studioso, in particolare,

[a]u vers 1, dans la troisième mesure, la note longue (= blanche) du premier mode est résolue en deux brèves (= noires) sur les syllabes muse qui, à elles deux, n’occupent ainsi que la place d’une seule, comme dans la reprise, au vers suivant, sur la syllabe ma(tinet). La musique reste la même18.

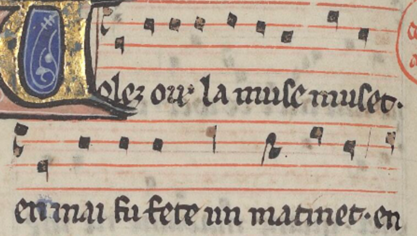

19Come giustamente riportata da FS, una convincente obiezione viene da Madeleine Tyssens, secondo cui la scelta suddetta

renvoie avant tout à un aménagement que Beck imposte en ce lieu à une des règles d’un système modal aujourd’hui controversé. En fait dans le manuscrit, le copiste musical (qui opère toujors après la transcription du texte) a tout simplement scindé en deux notes isolées, sur les syllabes mu et se, le neume composé (clivis) qui, dans la reprise du vers suivant, figure sur la syllabe ma19.

20Basti, al riguardo, un rapido riscontro del canzoniere K (fig. 2)

Fig. 2: canzoniere K, p. 238 (particolare)

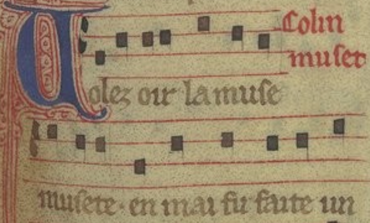

21Insomma, in questo caso il testo musicale, se analizzato nelle sue strutture, nell’iterazione delle sue componenti frastiche, permetterà di ravvisare una caratteristica comune all’intera tradizione, cioè la dissimilazione di una clivis in due note distinte (do si), probabilmente a pareggiare – da parte del notatore – un’ipermetria del testo verbale. X, poi, presenta caratteristiche peculiari dal punto di vista melodico (fig. 3), fra cui si segnala una compensazione, in chiusura di verso, attuata per mezzo del ribattimento di do: «musete» (re do do), infatti, ha una sillaba in più rispetto a «muset» (re do), lezione comune a K X e senz’altro corretta20.

Fig. 3: canzoniere X, c. 162r (particolare)

22Come messo in luce da Madeleine Tyssens, sempre nel contributo precedentemente citato, l’ipermetria che si scorge al v. 1 del componimento potrà a pieno titolo rientrare nella tipologia delle glosse grammaticali; d’altra parte, va pur detto che una perturbazione metrica proprio nell’incipit costituisce se non altro «un phénomène particulièrement frappant»21, senza dubbio (ma è difficile spingersi oltre22).

23Rimane un problema testuale (per dettaglio e generaliter). Secondo FS, infatti (p. 172),

nel corpus lirico oitanico «muse» appare sempre preceduto da articolo determinativo o da possessivo, tranne in unico caso riscontrabile in cui tuttavia costituisce segmento di elenco (L[kr] 154.9 Jehan Erart, De Pascour un jour erroie, vv. 5-6 «et si averont fretel / pipe et muse et calemel», secondo Newcombe 1982), e sempre come strumento musicale23.

24Una difficoltà risiede nel fatto che la «muse» (vale a dire ‘cornamusa’) è strumento peculiare dei componimenti afferenti ad altro genere e registro, fra cui, ad esempio, quello della pastorella (emblematico, allora, il riscontro di Jehan Erart). Al riguardo, così Maria Sofia Lannutti:

Mi chiedo però cosa c’entri la muse, piccola cornamusa, strumento di ambientazione tipicamente pastorale, con la viele e l’archet che Colin dichiara di usare per accompagnare il suo canto nel vergier. Certo è possibile che muse indichi in questo caso, per metonimia, un genere di canto. Ma anche volendo ammettere che muse non vada messo in relazione con il canto pastorale, difficilmente compatibile con l’ambientazione, a meno di presupporre un intento parodico, si tratterebbe di un’accezione non altrimenti attestata (la musette, danza e genere strumentale, mai vocale, sarà in voga in Francia non prima del XVIII secolo)24.

25Ipotesi comunque convincente di FS è che, allora, muse possa indicare uno stesso genere poetico-musicale, e che dunque «oïr muse possa essere parodia pastorale degli epici oïr chanson» (p. 174)25. Ma possibilità ulteriore di emendatio è offerta da Lannutti:

Mi chiedo allora se il verbo muser non fosse originariamente contenuto anche nell’incipit della prima strofe, domanda retorica che dà l’avvio al racconto: Volez oïr muser Muset? ‘Volere sentire divertirsi (come passa il suo tempo) Muset?’. La sintassi in questo caso andrebbe benissimo, accusativo più infinito. Resterebbe il problema posto dalla voce fete del secondo verso, interpretata finora come participio passato concordato con muse (‘fu fatta in maggio una mattina’), ma che potrebbe ben essere sostantivo, magari allusivo delle fêtes de mai: ‘fu festa in maggio una mattina’. Il verbo muser diventerebbe così parola-chiave di una giocosa interpretatio nominis dell’autore. Forse non c’è nessuna cornamusa e nessun canto pastorale, solo una riscrittura d’archetipo…26

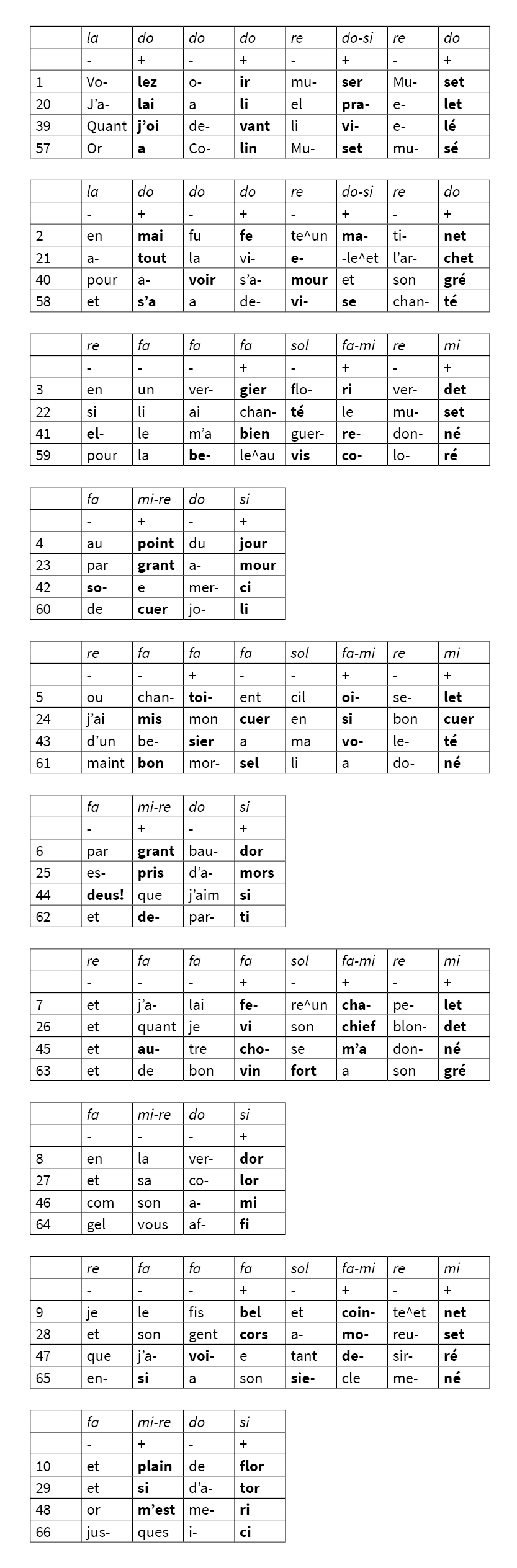

26A sostegno di quest’ultima proposta si intende qui suggerire una pista di ricerca ulteriore: il verificare la coerenza dell’andamento ritmico del testo verbale con quello dei versi paralleli (cioè i versi intonati sulla medesima frase musicale ma appartenenti a strofe diverse rispetto a quella che è direttamente sottoposta alla trascrizione della melodia). Nella tabella 1 presento la scansione accentuativa dei vv. 1-10 e relativi (testo Bédier 1938, con l’emendatio Lannutti al v. 1, di cui sopra)27.

Tab. 1: scansione prosodica dei vv. 1-10 e corrispondenti di Lkr 44.17

(vedi immagine nel formato originale)

27La corrispondenza accentuativa, vien da sé, non potrà dirsi perfetta: ma si potranno comunque individuare patterns ritmici, talora costanti nel componimento, e soprattutto in momenti di rilievo (basti qui il perfetto calco, su base giambica, dei vv. 1 ~ 57, ove significativamente si apre e chiude l’autonominatio, fra l’altro connotata in senso metapoetico: dunque, a favore dell’emendatio di «la muse» in «muser»)28.

28Questo era il profilo di Colin Muset tratteggiato da Callahan e Rosenberg:

L’identité de Colin Muset, quoique plus fermement assise dans les vers qui portent son nom que dans les mélodies que portent ses vers, est par trop diffuse dans la masse créative de son siècle pour permettre de trancher nettament dans le clair-obscur des attributions textuelles. C’est à travers la totalité de son œuvre que le je poétique qui s’appelle Colin Muset se révèle, en même temps qu’il s’y fond. Qu’on reconnaisse une unité, une compatibilité dans l’association de thèmes et de mélodies ne laisse pas de doute, mais c’est vers une conscience collective que nous devons plutôt tendre l’esprit. Cette conscience s’actualise, dans le répertoire en question, par un jeu de mots – Colin Muset – dont les contours précis persistens à nous échapper29.

29Forse, però, sarà opportuno e necessario delineare con più precisione i contorni della sua figura: il corpus autoriale, lo si ricorda, presenta una diffusa coesione interna, che tocca pure una precisa costellazione di riferimenti geografici (tale da portare a un’estensione dello stesso, anche ai danni di componimenti che presentano, in sede di rubrica, nessuna o diversa attribuzione30); e si tenga presente che Gautier II de Vignory, Gautier de Reynel, Gui de Joinville e Simon I de Broyes, suoi protettori, trovano menzione nelle sue poesie (si aggiunga, ma solo come possibilità, Marguerite de Champagne, figlia di Thibaut IV de Champagne)31.

30In conclusione, si dovrà riconoscere a FS il merito di avere contribuito a restituire un’immagine un poco diversa della figura di Colin Muset, la cui poesia, pur esibendo un registro non propriamente aulico (cioè quello della «bonne vie»32), è di certo raffinata. Sempre dal medesimo punto di osservazione, il corpus lirico antico-francese sembra rivelarsi ben più povero di anisosillabismo.

Documents annexes

Notes

1 La ricerca di cui si offrono i risultati nel presente articolo è parte integrante del progetto Advanced Grant “European Ars Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle Ages” (ArsNova), finanziato dallo European Research Council nell’ambito del programma «Horizon 2020 research and innovation» dell’Unione Europea (Grant Agreement n° 786379).

2 Fabio Sangiovanni, Stati di imperfezione. Studio sull’anisosillabismo nella lirica oitanica, Padova, Esedra, 2021.

3 Ulrich Mölk, Friedrich Wolfzettel, Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350, München, Fink, 1972, p. 28.

4 Ibid.

5 De Nicolao Museto (gallice Colin Muset) franco gallico carminum scriptore, ed. Joseph Bédier, Paris, Bouillon, 1893; Les chansons de Colin Muset, ed. Joseph Bédier, avec la transcription des mélodies par Jean Beck, Paris, Champion, 1912; Les chansons de Colin Muset, ed. Joseph Bédier, deuxième édition corrigée et complétée, Paris, Champion, 1938. Nel presente contributo ci si è avvalsi anche dell’edizione elettronica di Colin Muset curata da Margherita Bisceglia nell’ambito di LMR-Lab (Lirica Medievale Romanza, dir. Paolo Canettieri, Sapienza Università di Roma): oltre ai materiali preparatori dell’edizione critica (riproduzioni fotografiche, edizioni diplomatiche e diplomatico-interpretative, collazioni), vi sono riportati i testi – anche a confronto – delle edizioni di Bédier.

6 Cfr. Luca Gatti, Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica, prefazione di Luciano Formisano, Roma, Sapienza Università Editrice, 2019, p. 11 e n. 50 (con Id., «Per un’analisi quantitativa delle tradizioni liriche d’oïl e d’oc», Cognitive Philology, 8, 2015, 12 pp). Sulla polarizzazione dei due registri, «aristocratisant» e «popularisant», si rimanda ovviamente a Pierre Bec, La lyrique française au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècles). Contribution à une typologie des genres poétiques médiévaux, 2 voll., Paris, Picard, I, pp. 33-35.

7 Les chansons de Colin Muset [1938], p. XIX.

8 Vedi il caso, uno su tutti, di De joli cuer chanterai (Lkr 265.460; RS. 66), espunto dal corpus di Chrétien de Troyes, fra le altre cose, per l’assonanza ai vv. 5 e 6 (amer : faucetei): cfr. Christian von Troyes, Sämtliche erhaltene Werke, ed. Wendelin Foerster, 4. Der Karrenritter (Lancelot) und das Wilhelmsleben (Guillaume d’Angleterre), Halle, Niemeyer, 1899, p. CLXXI, nonché Wendelin Foerster, Hermann Breuer, Kristian von Troyes: Wörterbuch zu seinen sämtlichen Werken, Halle a. S., Niemeyer, 1914, pp. 204-205.

9 Les chansons de Colin Muset [1938], p. XVIII.

10 Ibid.

11 Maria Sofia Lannutti, «Versificazione francese irregolare tra testo verbale e testo musicale», Studi di filologia medievale offerti a d’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli, Ricciardi, 1996, pp. 185-215, in part. p. 185.

12 Fabio Zinelli, «La genèse de la méthode éditoriale de Bédier par la musique», L’Ombre de Joseph Bédier. Théorie et pratique éditoriales au XXe siècle, ed. Craig Baker et al., Strasbourg, ÉLiPhi, 2018, pp. 227-253, in part. p. 226. Cfr. Madeleine Tyssens, «Colin Muset et la liberté formelle», «Farai chansoneta novele»: essais sur la liberté créatrice au Moyen Âge. Hommage à Jean-Charles Payen, Caen, Université de Caen, 1989, pp. 403-417, in part. pp. 416-417.

13 Les chansons de Colin Muset. Textes et mélodies, ed. Christopher Callahan, Samuel N. Rosenberg, Paris, Champion, 2005.

14 Cfr. John H. Marshall, «Textual Transmission and Complex Musico-Metrical Form in the Old French Lyric», Medieval French Textual Studies in Memory of T.B.W. Reid, ed. Ian Short, London, Anglo-Norman Text Society, 1984, pp. 119-48; Id., «Une versification lyrique popularisante en ancien provençal», Actes du Premier Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes, ed. Peter T. Ricketts, London, A.I.E.O., 1987, pp. 35-66.

15 Colin Muset, Poesie, ed. Massimiliano Chiamenti, Roma, Carocci, 2005.

16 In particolare, secondo lo studioso il corpus di Colin Muset avrebbe introdotto «nei canzonieri di lirica francese dei tratti allotri, quali l’anisosillabismo, la rima imperfetta e l’assonanza, l’anisostrofismo, la più libera varietà di metri, schemi rimici e anisomorfismi» (ibid., p. 30).

17 È citato l’incipit secondo il repertorio di Linker (così invece RS.: Volés öir muse Muset).

18 Les chansons de Colin Muset [1912], p. 34.

19 Tyssens, «Colin Muset et la liberté», p. 410.

20 Cfr. Les chansons de Colin Muset [1912], p. 34: «Le copiste du ms. X ne fait pas l’élision de l’e féminin à la fin d’un mot. Il partage la note en deux moitiés et en donne une à chacune des deux voyelles; il chante ainsi, au vers 3, fete un et, au v. 7, fere un sans élider l’e féminin».

21 Dominique Billy, «Contribution à l’étude du chansonnier de Colin Muset», Romania, 125, 2007, pp. 306-341, in part. p. 317.

22 Cfr. Id., L’architecture lyrique médiévale. Analyse métrique et modélisation des structures interstrophiques dans la poésie lyrique des troubadours et des trouvères, Montpellier, Section Française de l’Association Internationale d’Études Occitanes, 1989, p. 48: «le fait que l’irrégularité se situe au début même de la pièce révèle des intentions stylistiques bien particulières».

23 Su Jehan Erart, cfr. da ultimo Luciano De Santis, Le poesie di Jehan Erart. Studio ed edizione critica, tesi di dottorato, Università di Siena-Université de Namur, 2023; per altri riscontri di «muse», anche oltre il dominio lirico, si veda oggi il PARLi (Prosopographical Atlas of Romance Literature), dir. Paolo Canettieri, Sapienza Università di Roma, consultabile con funzione search in text.

24 Maria Sofia Lannutti, «Ancora sulle canzoni di Colin Muset: anomalie formali e tradizione manoscritta», Critica del testo, 18/3, 2015, pp. 103-119, in part. p. 117.

25 Che Colin Muset possa alludere a generi non particolarmente frequentati lo si può intuire dal riscontro di En ceste note dirai (Lkr 44.3; RS. 74), componimento eterostrofico che si autodesigna già dall’incipit come «note». L’unico altro testo ad oggi conosciuto come note è J’ai trouvé (Lkr 180.1; RS. 474): in questo caso, autore e genere si desumono dalla rubrica del canzoniere N (così: «Note Martinet»), che riporta il componimento dopo una piccola sezione dedicata ai lais (cc. 185v-187v). J’ai trouvé, però, offre una situazione testuale e melodica ben diversa rispetto a En ceste note dirai: ciascuna strofa (otto, in totale) è costituita da versi non sempre fra loro omogenei quanto a misura; il pezzo di Martinet in N presenta – non diversamente dai lais – diversa intonazione per ciascun elemento strofico, mentre per En ceste note dirai il testo melodico si riferisce soltanto alla str. I, e non è comunque esente da imperfezioni. Basti dire, al riguardo, che al v. 2 «d’une amorete que j’ai» K, a differenza di N X, presenta un’indebita iterazione della nota la sulla vocale a- di «amorete», che si lega però alla vocale precedente per sinalefe. Ma l’a capo «d’une | amorete» è comune all’intera tradizione (essendo, fra l’altro, K N X vicini anche per formato e mise en page).

26 Ibid., p. 119.

27 Per la prospettiva di uno studio congiunto del ritmo del testo verbale alla luce di quello musicale ci si è avvalsi della riflessione soggiacente al Repertorio delle strutture metriche e musicali (ANS), progettato da Davide Checchi con l’aiuto informatico di Chiara Martignano, elemento costitutivo del progetto ArsNova (su cui vedi supra, n. 1).

28 Un riflesso di tale pratica potrà ravvisarsi pure nell’impiego frequente di sostantivi al grado diminutivo, così volutamente esibito: lo stesso nome dell’autore, Colin, è infatti compartecipe della medesima alterazione.

29 Les chansons de Colin Muset [2005], p. 69.

30 A titolo cursorio, si pensi a Devers Chastelvilain (Lkr 44.2; RS. 123), unicum di O (Paris, BnF, fr. 846) e privo di rubrica attributiva, che già Bédier nella sua seconda edizione di Colin Muset (1912) attribuiva al troviero: le signorie di Choiseul e Sailly, che lì trovano menzione ai vv. 11 e 21, ritornano in Hideusement vait li mons empirant (Lkr 44.5; RS. 340), in particolare secondo la versione di O, mentre in C (Bern, Burgerbibliothek, 389) la canzone è assegnata a tale Ancuses de Monveron, che potrà dunque essere inteso, se così si vuole, come avatar di Colin. Cfr. anche Luca Gatti, «Note al canzoniere di Gace Brulé: questioni onomastiche alla luce della tradizione manoscritta», Cognitive Philology, 14, 2021, 44 p., in part. p. 31.

31 Per il tessuto relazionale, cfr. anche la voce «Colin Muset» del PARLi (per cui cfr. supra, n. 21).

32 Su questo registro, il cui motivo fondamentale è quello della «joie de vivre», cfr. Paul Zumthor, «Recherches sur les topiques dans la poésie lyrique des XIIe et XIIIe siècles», Cahiers de civilisation médiévale, 2, 1959, pp. 409-427, in part. pp. 421-422.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Luca Gatti

Luca Gatti è ricercatore di Filologia romanza presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona), con abilitazione per il ruolo di Professore di seconda fascia ottenuta all’unanimità nel settore di Filologie e Letterature Medio-latina e Romanze (10/E1). Formatosi all’Università di Parma, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la Sapienza Università di Roma; ha usufruito di assegni di ricerca presso l'Università di Napoli “Federico II”,

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)