- Accueil

- > Les numéros

- > 1 | 2020 - "Qui dit tradition dit faute ?" La faut ...

- > « Contrapunto bestiale », la faute dans le manuscrit C.85 de la Biblioteca della musica de Bologne

« Contrapunto bestiale », la faute dans le manuscrit C.85 de la Biblioteca della musica de Bologne

Par Jérémie Couleau

Publication en ligne le 16 octobre 2020

Résumé

It is usually accepted that the term ‘error’ doesn’t have a good connotation in music history. The purpose of this paper is to temper this statement by studying medieval and renaissance musical and theoretical sources. The discussion, after adopting a large view, focuses on an unknown source from the very late Renaissance. The manuscript C. 85 from the Biblioteca della Musica de Bologna invites us to redefine the concept of ‘error’ in the beginning of the seventeenth century, and clearly shows that it may be a path to musical excellence.

Le terme ‘erreur’ ne bénéficie pas d’une bonne connotation dans l’histoire de la musique. Le but de cet article est de modérer ce positionnement en étudiant les sources musicales et théoriques du Moyen Âge et de la Renaissance. Après avoir adopté un point de vue global, la discussion se centre autour d’un manuscrit inconnu de la toute fin de la Renaissance. Le manuscrit C.85 de la Biblioteca della Musica de Bologne nous invite à redéfinir le concept d’« erreur » au début du 17e siècle, et montre clairement que la ‘faute’ peut être un chemin pour atteindre l’excellence musicale.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

« Contrapunto bestiale », la faute dans le manuscrit C.85 de la Biblioteca della musica de Bologne (version PDF) (application/pdf – 6,6M)

Texte intégral

1La phénoménologie de la perception jalonne les sources de la théorie musicale depuis l’Antiquité, car le jugement esthétique contribue, dans certains cas, à renforcer le message pédagogique. Evoquer l’idée de faute ou d’erreur conduit, par causalité, à admettre qu’il existe du beau et du laid, ou du moins beau. Au Moyen Âge et à la Renaissance, la description des consonances musicales se fonde sur un clivage entre des sonorités parfaites, imparfaites et des dissonances. Autrement dit, certaines associations de sons comme l’octave ou la quinte seraient plus parfaites aux oreilles que d’autres, les imparfaites, comme la tierce ou la sixte, ou encore que les septièmes ou les quartes. Ces deux derniers intervalles sont qualifiés de discordants, pour reprendre l’expression employée par Johannes Tinctoris dans son Liber de arte contrapuncti (1477)1. Cette conception musicale est particulièrement bien illustrée par Juan Bermudo dans sa Declaración de instrumentos musicales (fol. 130v)2. L’auteur espagnol présente, comme nombreux de ses prédécesseurs, les distances entre les sons. Son approche est néanmoins singulière, car il illustre sa démonstration par le biais d’un arbre mémoriel dans lequel il distingue les intervalles en leur attribuant des ramifications différentes. Au centre les consonances parfaites (Unisson, 8ve et 5te) constituent le pilier du contrepoint. Les branches extérieures sont associées, à droite, aux consonances imparfaites (3ce et 6te) et, à gauche, aux dissonances (2de et 7e). Le théoricien complète l’image par de nombreuses décorations florales, laissant ainsi percevoir une forme de hiérarchisation. Les intervalles parfaits font littéralement jaillir la majorité des fleurs blanches, allégories de l’inventivité et de la pureté. Les consonances imparfaites sont ornées avec une nature moins généreuse constituée d’un bourgeon et de feuilles noires, alors que la branche dénuée de fleurs des dissonances ne contient que des feuilles sombres emmêlées. Le lierre ne peut qu’être le symbole de l’infertilité. La nature des consonances relève, on le voit bien, aussi bien de la musique que de la morale. Et, on ne peut s’étonner, lorsqu’au début du xviie siècle, Pietro Cerone emploie dans son Melopeo y maestro l’expression « consonancias morales » avant d’ajouter, au sujet des compositeurs modernes prétentieux :

Mais ceux-là (compositeurs modernes prétentieux) apprécient tellement leurs compositions, qu’ils ne veulent pas seulement les donner avec ou sans argent, mais en plus ne permettent pas que l’on fasse des copies de celles-ci, comme si elles étaient composées par les Anges ; et qu’il n’y avait pas d’œuvres plus proches de la perfection, ni d’œuvres semblables. Cependant, je soutiens que ces compositeurs qui veulent garder leurs œuvres secrètes, et enterrées, le font afin que les autres compositeurs ne voient pas les imperfections, et les erreurs qu’elles contiennent. […] Qui souhaite avancer sur le chemin de la perfection, ne nie à personne [l’intérêt] de donner des copies de ses œuvres de manière à ce qu’elles soient modifiées et corrigées ; et apprécie d’autant plus qu’elles aillent dans les mains de tous, particulièrement de personnes intelligentes ; et, il va s’en dire, souhaite être aidé et enseigné3.

2Il y a bien quelque chose de mal voire de diabolique à suivre le chemin de l’erreur. Chez Cerone, la faute n’est pas en soi un problème, mais c’est la conservation de cette erreur dans une publication qui est impardonnable, parce qu’elle est gravée sur le papier de manière durable.

3Nous observerons, dans un premier temps, la notion de faute dans la théorie musicale du Moyen Âge et de la Renaissance. Cette démarche engagera, dans un deuxième temps, à identifier un corpus de sources musicales susceptibles d’illustrer cette notion pour, enfin, étudier en détail le manuscrit C. 85 conservé à la Biblioteca della musica de Bologne.

L’erreur dans la théorie musicale du Moyen Âge à la Renaissance

4Les théoriciens de la musique ne semblent pas considérer l’erreur comme une notion taboue. De l’Antiquité au xviie siècle, cent vingt-quatre traités en langue latine comportent le terme « error »4. Ces textes associent à la faute une grande variété de contextes, de l’erreur faite dans le chant ecclésiastique5, à l’erreur de temps et de proportion dans la composition6, de la faute dans le jeu de l’orgue7 au mauvais jugement des sens8. L’erreur prend majoritairement place dans le « faire », c’est-à-dire la pratique musicale. En effet, comme nous l’avons dit précédemment, graver sur le papier une faute est beaucoup plus grave que de proférer une erreur dans un moment musical éphémère. Par conséquent, on évoque plus volontiers la faute dans un contexte d’exécution, même si elle est interdite.

5L’histoire de la musique permet d’identifier plusieurs étapes dans le rapport qu’entretient la théorie musicale à la faute. L’erreur est d’abord abordée de manière évasive sous la forme d’une mise en garde, comme dans le Prologus in antiphonarium de Guido d’Arezzo : « L’erreur est une chose très grave dans la sainte Église, la discordance est dangereuse »9. Puis, les théoriciens se mettent parfois à dresser un historique de l’erreur. Cette démarche est identifiable dans le Commentum in musicam Boethii10. Après avoir cité la phrase de Guido d’Arezzo, l’auteur anonyme évoque les erreurs associées à la perception des sens. Au xive siècle, Jean de Murs se distingue de ses prédécesseurs en accordant à l’erreur un statut privilégié qui permet de penser que la faute est, pour lui, une expérience nécessaire dans le cadre de l’apprentissage. Le Summa Musice se présente comme un manuel à l’usage des chanteurs. L’auteur y propose quelques exemples musicaux erronés et distingue différents niveaux d’erreurs11. Cette dernière est parfois commise « par manque de capacité, par négligence, parfois par obstination et parfois par manque d’éducation »12.

6Au xvie siècle, Nicola Vicentino et Gioseffo Zarlino présentent également des exemples de contrepoints faux. L’auteur des Istitutioni Harmoniche emploie par exemple les termes ou expressions non buono, buona, meno buona ou migliore dans le cas de l’utilisation de la quarte13. Cet intervalle suscite des débats dans des écrits antérieurs. Johannes Tinctoris explique, à la fin du xve siècle, que la quarte n’est pas une consonance, car lorsqu’elle est chantée seule, elle produit une dissonance intolérable. Cependant, si elle est rejetée par le contrepoint, elle est tolérée lorsque plusieurs chantent sur le livre en faux-bourdon14. Il existerait ainsi, selon Johannes Tinctoris, des licences uniquement réservées à l’improvisation polyphonique. Une analyse détaillée du De praeceptis artis musicae de Guilelmus Monachus pourrait confirmer cette hypothèse. En effet, le théoricien donne, parmi la série de polyphonies improvisées employées par les musiciens de son entourage, un exemple de faux-bourdon à trois voix en contrepoint fleuri sur un plain-chant en valeurs longues et égales avec un contratenor ajouté en tierces et un supranus en octaves parallèles au-dessus du cantus firmus.

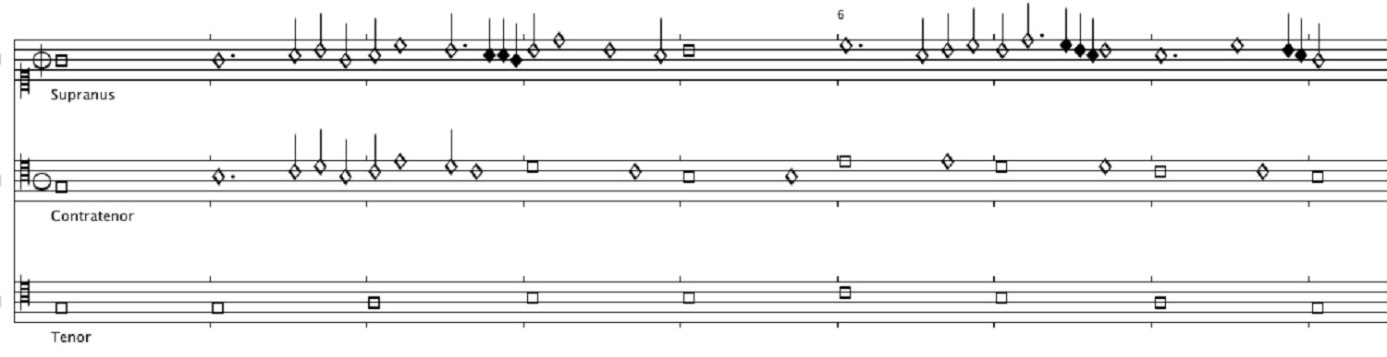

Fig. 1 - Guilelmus Monachus, De praeceptis artis musice, Venise, Biblioteca Marciana, ms. Lat. Z. 336, fol. 28r, faulxbordon apud nos (voir l’image au format original)

7Les postures pédagogiques singulières de Guilelmus Monachus et de Johannes Tinctoris laissent entrevoir la possibilité d’une distinction entre les pratiques musicales. Existe-t-il véritablement des erreurs acceptées ou interdites selon la nature écrite ou improvisée des pratiques musicales ? Une analyse de la littérature théorique associée au chant sur le livre ne permet pas de confirmer l’idée, car la majorité des auteurs, à l’instar de Juan Bermudo, expliquent qu’une excellente improvisation doit ressembler à une bonne composition15.

Support et Corpus

8Au Moyen Âge ou à la Renaissance, l’écriture avait un coût considérable. Cet argument de taille, s’il n’est pas souvent mentionné dans les écrits, a certainement conduit les pédagogues à créer des supports permettant de noter des formules ou fragments de polyphonies sans risquer de graver dans le livre des fautes impardonnables. L’utilisation de la tablette ou de l’ardoise permettant de noter de la musique effaçable a certainement fait évoluer le rapport des musiciens à l’écrit. La notation musicale laissait ainsi la possibilité à l’œil de vérifier les consonances inventées par l’oreille. En effet, la vue avait, pour de nombreux théoriciens de la Renaissance, une meilleure capacité de jugement que l’ouïe.

9Jessie Ann Owen, dans son Composer’s at work, a recensé l’ensemble des tablettes répertoriées16. On trouve, sur les onze références, des exemples de compositions, mais aussi quatre contrepoints composés sur des plain-chants en valeurs égales. Ces fragments de musiques constituent des imitations écrites de pratiques polyphoniques improvisées. Le caractère commun de cet usage est spécifié par Johannes Tinctoris dans son Liber de arte contrapuncti lorsqu’il dit que le contrepoint improvisé s’effectue « dans de nombreuses églises sur un plain-chant sans mesure », dont les notes sont, en réalité de valeurs égales17. Plus d’un demi-siècle après, Vicente Lusitano apporte davantage d’informations sur la pratique. Le musicien portugais précise qu’une semi-brève du contrepoint équivaut, dans ce cas-là, à une brève du plain-chant18. L’apprentissage de cet usage polyphonique est évoqué dans l’ensemble des ouvrages consacrés au chant sur le livre de Jean de Murs à Bernard Jumentier (fin xviiie). Au xvie siècle, Adrien Petit-Coclico se remémore l’enseignement de Josquin, et écrit que ce dernier leur enseignait d’abord le plain-chant, puis le contrepoint improvisé sur ce plain-chant, et enfin, pour les plus doués, la composition19. Il se peut donc que certaines pièces écrites dans le style de l’improvisation soient inventées et notées par des élèves pour visualiser les consonances imaginées de tête.

10La notation des polyphonies improvisées sur le plain-chant ne constitue pas un épiphénomène au Moyen Âge et à la Renaissance. Cette démarche est visible dans de nombreuses sources manuscrites20. Trois d’entre-elles attirent l’attention, car elles contiennent des contrepoints partiellement ou entièrement biffés. On songe ainsi au livre ms. 3 L 1621 de l’Université d’Utrecht, dont la pièce n’a jamais été restituée, à certaines pièces raturées du manuscrit de Copenhague Ny kgl. Samling 1848 2°22, aux feuillets conservés à Solesmes S20-1 ou encore aux fragments musicaux intégrés au manuscrit add. ms. 3707523 de la British Library. Dans cette ultime source, l’auteur n’est, en définitive, coupable que de quelques fautes de goût et d’un oubli : un point permettant de prolonger la valeur d’une note. La faute n’occupe, dans ces livres musicaux, qu’une place marginale.

Le cas du manuscrit C.85

11Si le manuscrit C.85 est relativement connu des musicologues grâce aux diminutions de madrigaux écrites pour la viole par Orazio Bassani, le début de ce livre n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Une observation détaillée permet d’identifier quelques règles de contrepoint écrites en 1620 (fol. 1r-v) ainsi que des exercices d’étude faits par un certain Francesco Maria Bassani entre le 9 novembre 1621 et le 23 janvier 162224. Les 8 premiers folios constituent, en quelque sorte, le journal de bord de cet apprenti contrapuntiste. Ce jeune musicien n’a visiblement pas ménagé sa peine entre le 6 décembre 1621 et le 23 janvier, car son maître lui a demandé d’inventer, à quelques exceptions près, un contrepoint sur un plain-chant égal par jour.

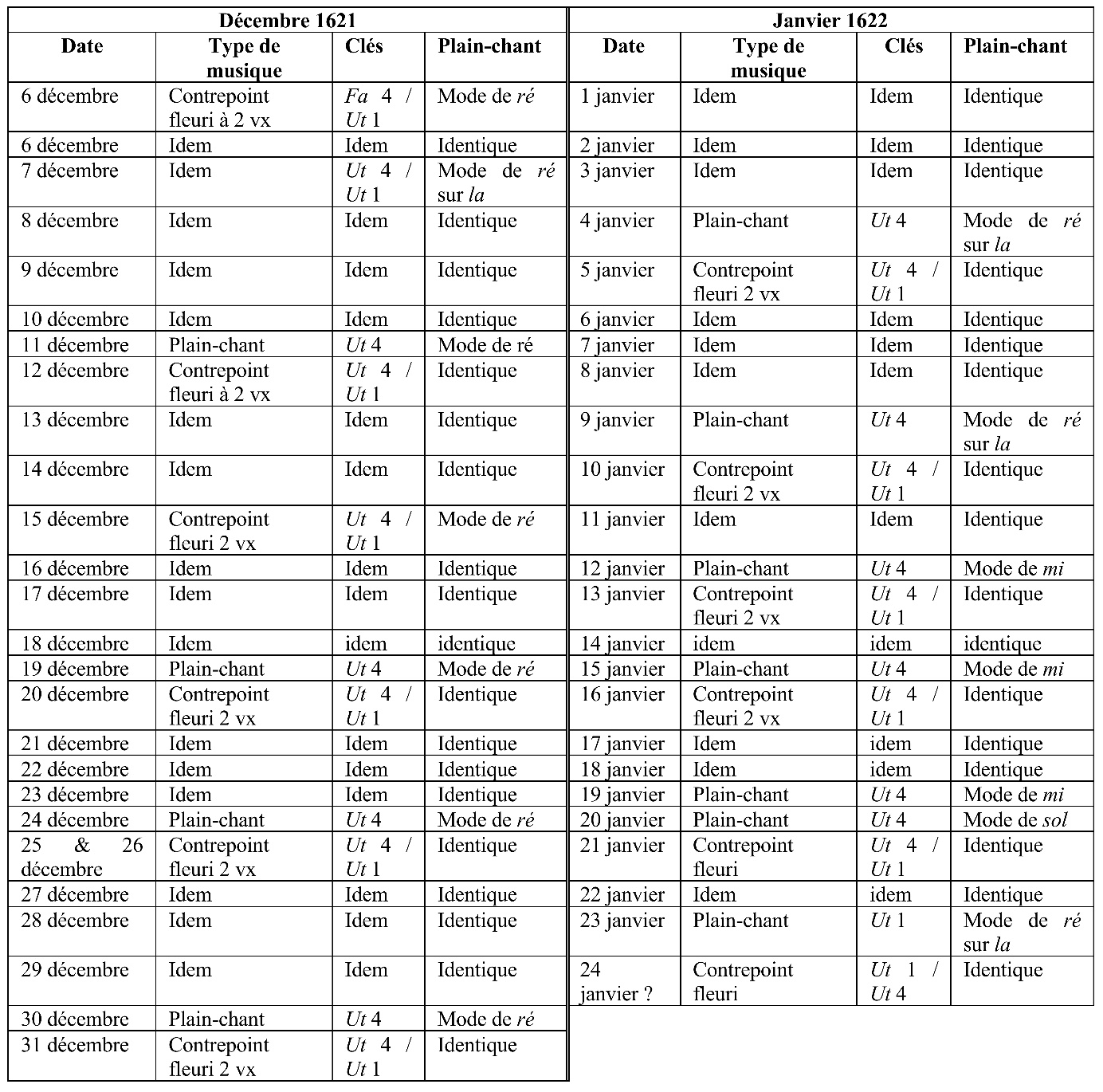

Tableau 1 - Contenu du manuscrit C.85 (voir l’image au format original)

12Ces pages de musique révèlent un plan d’étude bien organisé (voir tableau 1). En effet, Francesco Maria Bassani pouvait s’exercer sur un même plain-chant 2, 3, 4 ou 5 jours, de manière à proposer plusieurs réalisations polyphoniques sur une même mélodie. Ce faisant, l’élève pouvait visiblement passer à un autre cantus firmus une fois que le maître avait jugé son contrepoint satisfaisant. D’autres jours, comme le 11, le 19, le 24 ou le 30 décembre, semblaient seulement consacrés à la notation du plain-chant. Cette procédure pédagogique permettait peut-être à l’élève de s’exercer en improvisant le contrepoint avant de noter les solutions les plus convaincantes. Certains livres de chœurs, comme le ms. 7 de Trévise ou le MM 6 de Coimbra, témoignent ainsi d’une forme stratification de l’écriture25. Le plain-chant y était visiblement noté en premier afin que les chantres puissent chercher l’improvisation idéale en amont de la notation. Si la méthode du maître transparaît à travers une organisation méthodique du travail, le contenu pédagogique n’est pas non plus laissé au hasard. Ainsi, ces polyphonies à deux voix sont inventées sur un plain-chant en mode de ré, sauf les contrepoints du 19 et du 20 janvier 1621. Ce changement engage à penser que le maître de contrepoint souhaitait ensuite confronter l’élève à d’autres modes comme celui de mi et de fa. Francesco Maria Bassani semble avoir suivi une formation accélérée dans les derniers jours de janvier, car son maître prévoyait également de lui faire inventer des contrepoints avec un plain-chant au soprano (ut 1).

Fig. 2 - Ms. C.85, fol. 4r, détail : contrepoints du 4 décembre 1621 (voir l’image au format original)

13Le caractère progressif du plan d’étude laisse pourtant entrevoir une faille. En effet, l’introduction d’un plain-chant issu d’un mode différent remonte au 4 décembre 1621 (voir fig. 2). Cette journée n’a visiblement pas été très bonne pour l’élève si l’on en croit les 4 premières portées du fol. 4r. Les deux exercices de contrepoint notés sont entièrement biffés par une main bien décidée. La mise en partition de ces deux polyphonies à deux voix permet de comprendre ce choix radical. Les deux premières portées ne semblent pas présenter beaucoup d’erreurs. Il s’agit d’un contrepoint en mode de sol dans le style de l’improvisation en dixièmes parallèles. Cette pratique décrite dans de nombreux traités de chant sur le livre n’a pas toujours fait l’unanimité26. Cependant, de nombreux autres exemples dans le manuscrit C.85 suivent la même procédure sans pour autant être rayés.

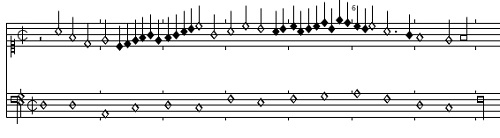

Fig. 3 - Ms. C.85, fol. 4r : transcription du 1er contrepoint biffé (voir l’image au format original)

14La seconde élaboration musicale doublement biffée, transcrite dans la fig. 3, présente aussi un contrepoint à deux voix, mais cette fois en mode de fa. L’élève y est, en revanche, coupable de plusieurs licences. On s’aperçoit que la cadence en fa du superius n’est pas dans le bon « timing ». Le second do minime de la mesure 6 devait certainement être une semi-brève dans l’esprit de l’apprenti. Seulement, la polyphonie contient également d’autres fautes plus discrètes. En effet, l’enchaînement des mesures 4 et 5 n’est pas très heureux avec 3 quintes consécutives : mi-si ; fa-do ; sol-ré. Cela n’a pas dû échapper au maître qui a décidé de rayer définitivement le fragment. Ces ébauches musicales relèvent ainsi d’une double erreur. Si l’élève pêche par manque de connaissance, le maître propose un exercice trop difficile à réaliser. Le pédagogue attendra un mois et demi avant de proposer à Francesco Maria Bassani d’écrire des contrepoints dans d’autres modes que celui de ré (voir fig. 4). Il a peut-être regretté d’avoir conduit son étudiant sur le chemin de l’erreur.

Fig. 4 - Ms. C.85, fol. 4r : transcription du 2e contrepoint biffé (voir l’image au format original)

Conclusion

15Le manuscrit C.85 de la Biblioteca della musica de Bologne contient d’autres exemples de contrepoints raturés ou biffés qui sont en grande partie conservés sur les pages précédentes à celle étudiée auparavant preuve, s’il en est, de la bonne progression de l’élève Francesco Maria Bassani. On peut donc considérer l’enchaînement des 3 quintes du 4 décembre 1621 comme le dernier faux pas de cet apprenti contrapuntiste, un faux pas qui aura certainement servi d’« électrochoc » puisqu’il ne commettra, sauf erreur de ma part, plus beaucoup de fautes. Le maître a dû accompagner le biffage de ces contrepoints par des remontrances. En ce sens, le titre de notre article emprunté à Adriano Banchieri, constitue un détournement de sa fameuse polyphonie contrapunto bestiale alla mente27. Il ne s’agit pas ici d’apporter un regard ironique sur certaines pratiques d’improvisation, mais d’adopter, pour un temps du moins, le point de vue des pédagogues sur les exercices « sauvages » ou « fautifs » de leurs étudiants. Au xviiie siècle, Pablo Nassare s’interroge sur les pratiques pédagogiques, et décrit avec précision la relation entre les jeunes musiciens et le maître de chapelle :

C’est l’étude qui peut être au départ laborieuse non seulement pour ceux qui apprennent, mais aussi pour ceux qui enseignent. C’est pourquoi il faut de la patience aux maîtres, en corrigeant avec douceur et tendresse, pour que les enfants ne soient pas déstabilisés, car ces derniers sont timides et pusillanimes, et si on les corrige avec rudesse, on nuit à leurs capacités, et ils ne peuvent pas comprendre ce qu’on leur explique : mais si on les traite avec douceur, ils ont confiance, et comprennent avec facilité28.

16Avec ce texte de 1723, Pablo Nassare fait un nouveau pas vers la valorisation de l’erreur. La faute n’est plus ici considérée comme une errance de la raison, mais comme un passage nécessaire sur le chemin de la connaissance. La correction des éventuelles imperfections constitue un moyen d’approfondir certaines notions plus complexes. Dans cette optique, le maître de chapelle doit ainsi adopter une pédagogie positive, douce et bienveillante.

Documents annexes

- Fig. 1 - Guilelmus Monachus, De praeceptis artis musice, Venise, Biblioteca Marciana, ms. Lat. Z. 336, fol. 28r, faulxbordon apud nos

- Tableau 1 - Contenu du manuscrit C.85

- Fig. 2 - Ms. C.85, fol. 4r, détail : contrepoints du 4 décembre 1621

- Fig. 3 - Ms. C.85, fol. 4r : transcription du 1er contrepoint biffé

- Fig. 4 - Ms. C.85, fol. 4r : transcription du 2e contrepoint biffé

Notes

1 Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti, livre I, chap. 5 : « Constat itaque diatesseron hoc duobus tonis ac uno semitonio, quod licet apud veteres prima omnium concordantiarum ponatur; simpliciter tamen concordantia non est, immo per se emissa apud aures eruditas, quae, ut inquit Cicero, discrepantem concentum audire non possunt, intolerabiliter discordat ».

2 Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, Ossuna, Juan de Leon, 1555 : fol. 130v. L’unique copie de ce traité est conservée à la Biblioteca Nacional de España.

3 Pietro Cerone, El Melopeo y maestro : Tractado de musica theorica y pratica, Naples, Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613, livre I, chap. 58 : « Pero essos otros en tanto precian sus composiciones, que no solamente no las quieren dar ni condineros ni sin ellos, mas tampoco permiten se saque copia dellas, como si de Angeles fueran compuestas ; y que por la perficion, no se hallassen otras mejores, no que semejantes. Aunque voy sospechando que el tenerlas tan secretas, y enterradas, los hazen à fin que los otros Compositores que tienen finos antojos, no vean de lexos las imperfecciones, y los yerros que ay en elias. […] Que quien dessea passar adelante en la perfeccion, no niega à nadie el tomarla copia de sus obras despues de muy bien emendadas y corregidas ; antes muy mucho se precia que vayan en mano de todos : particularmente de personas intelligentes ; y huelga de ser emendado y enseñado ».

4 Ce corpus n’aurait pu être aussi complet sans l’utilisation du Thesaurus musicarum latinarum proposé sur le site de l’université d’Indiana.

5 Johannes de Muris, Summa musice (xive siècle), « Praefatio Capitulorum ». Le chapitre 20 est consacré aux erreurs faites dans le chant : « Qualiter et quot modis error fiat in cantu ».

6 Marchetus de Padua, Pomerium (xive siècle). L’auteur évoque notamment les erreurs associées à l’utilisation des ligatures dans la musique mesurée : « De errore circa ligaturam, et primo in universali ».

7 Anonyme, Ars et modus pulsandi (xive siècle) : « Videndum est ne sit error in sono ».

8 Ieronimus de Moravia, Tractatus de musica (xiiie siècle) : « Nam quid diutius dicendum est de errore sensuum… ».

9 Guido d’Arezzo, Prologus in antiphonarium (ix-xie siècle) : « Quod tam gravis est in sancta exxlesia error, tamque periculosa discordia ».

10 Anonyme, Commentum in musicam Boethii (xive siècle) : « quod tam gravis in sancta ecclesia est error tamque periculosa discordia secundum Guidonem in secundo libro Musice sue ».

11 Gioseffo Zarlino, Istitutioni Harmoniche, Venise, Francesco de Franceschi Senese, 1558 ; Nicola Vicentino, L’Antica musica ridotta alla moderna prattica, Rome, Antonio Barre, 1555.

12 Johannes de Muris, Summa musice (xive siècle), chap. 21 : « Fit enim error quandoque ex impotentia, quandoque ex negligentia, quandoque ex obstinatia, quandoque ex incuria ».

13 Zarlino, Istitutioni Harmoniche, parte terza, chap. 60, p. 245-6.

14 Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti, livre I, chap. 5 : « Unde fit ut a contrapuncto rejiciatur, nisi quando plures sunt super librum cantantes, unus eorum sub aliqua tenoris nota, quod frequenter in penultima fit, quintam assumat ».

15 Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, livre 5, chap. 16, fol. 128r : « En la extremada capilla del reverendissimo arçobispo de toledo, Fonseca de buena memoria vi tan diestros cantores hechar contrapunto, que si se puntara : se vendiera por buena composicion. ».

16 Jessie Ann Owen, Composer’s at work: The Craft of Musical Composition 1450-1600, New York, Oxford University Press, 1997, p. 79.

17 Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti, livre 2, chap. 21 : « In pluribus etiam ecclesiis cantus ipse planus absque mensura canitur super quem suavissimus concentus ab eruditis efficitur ».

18 [Vicente Lusitano], Del arte de contrapunto, Bnf. ms. Esp219, chap. 1 : « Nota que quando quier que el canto fermo estuviere de color, como el sobredicho, esta en tal parte un semibreve del contrapunto o conpostura se yguala a un breve ». Voir Philippe Canguilhem (dir.), Chanter sur le livre à la Renaissance : Une édition et traduction des traités de contrepoint de Vicente Lusitano, Tours-Turnhout, CESR-Brepols, 2013.

19 Adrien Petit-Coclico, Compendium musices, Nuremberg, Johannes Berg, 1552, partie 2, fol. Fijv.

20 Voir Jérémie Couleau, Contrapunctus : les pratiques polyphoniques improvisées du plain-chant dans les sources théoriques et musicales de la Renaissance, thèse de doctorat nouveau régime non publiée, Université Toulouse Jean Jaurès, 2015.

21 Ibid., p. 157.

22 Voir Peter Woetmann Christoffersen, French Music in the Early Sixteenth Century: Studies in the Music Collection of a Copyist of Lyons. The manuscript Ny kgl. Samling 1848 2° in the Royal Library, Copenhagen, Copenhagen Museum Tusculanum Press, 1994, 2 vols.

23 Le facsimilé du fol. 225v est disponible sur le site de DIAMM.

24 Voir le facsimilé du manuscrit C.85 sur le site de la Biblioteca della Musica de Bologne. L’auteur des contrepoints est le neveu d’Orazio Bassani.

25 Voir Couleau, Contrapunctus : les pratiques polyphoniques improvisées, p. 103-4.

26 Vicentino, L’Antica musica ridotta alla moderna prattica, livre 4, chap. 23, fol. 83r : « Alcuni altri fanno cantar nelle chiese à tre voci sopra il canto fermo il soprano tutto in Decime et una canta di mezzo, con osservatione di non far mai due imperfette, […] questo modo di cantare sarà facile da osservare, et perche si sente tante decime par che non diletti troppo ».

27 Adriano Banchieri, Festino del Giovedi Grasso, Venise, Ricciardo Amadino, 1608.

28 Pablo Nassare, Segunda parte de la Escuela Musica, Saragosse, 1723, p. 441 : « Es el estudiar principios trabajoso no tan solamente para los que aprenden, si tambien para los que enseñan. Sobre lo qual encargo la paciencia à los Maestros, corrigiendolos con apacibilidad, y blandura, para que no se turben, porque ordinariamente los muchachos son timidos, y pusilanimes, y si se les corrige con aspereza, se les ofuscan las potencias, y no pueden comprehender lo que se les explica : pero si se les trata con apacibilidad, se animan, y comprehenden con facilidad ».

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Jérémie Couleau

Docteur, professeur agrégé et interprète. Il chante dans des ensembles reconnus, spécialisés dans les musiques anciennes (Musica Nova, Scandicus, Non Pareilhe, La Quintina, Doulce Mémoire…).

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)