- Accueil

- > Les numéros

- > 2 | 2020 - Varia

- > Articles

- > Il ruolo del ritmo nella monodia medievale. Il caso di Fortz cauza es

Il ruolo del ritmo nella monodia medievale. Il caso di Fortz cauza es

Par Davide Daolmi

Publication en ligne le 23 décembre 2020

Résumé

Based on the study of Fortz cauza es (BdT 167.22) and the contrafactum E serventois arriere (RS 381), this article reconsiders the role of music in relation to the prosody of the text. Musical rhythm is looked at as the overarching metrical component of the verse so as to preserve melodic accents at once with the correct distribution of the accents in the text. The study takes into account performance practice (both ancient and modern), distinguishes between oral and written transmissions, and proposes editing solutions that involve the music.

Sulla base di Fortz cauza es (BdT 167.22), e del contrafactum E serventois arriere (RS 381), l’articolo propone una riconsiderazione del ruolo della musica in relazione al metro del testo. Si considera il ritmo musicale come livello superiore dell’organizzazione metrica del verso, allo scopo di conservare contemporaneamente gli accenti melodici e la corretta distribuzione delle toniche del testo. L’indagine prende in considerazione aspetti di prassi esecutiva (antica e moderna), distingue fra trasmissione orale e scritta e infine propone soluzioni editoriali che contemplino il coinvolgimento della musica.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Il ruolo del ritmo nella monodia medievale. Il caso di Fortz cauza es (version PDF) (application/pdf – 4,8M)

Texte intégral

1Il planh di Gaucelm Faidit, Fortz cauza es (BdT 167.22), è probabilmente la canso provenzale che gode del più alto numero di testimoni musicali : ben quattro, cui si aggiungono le sei stesure di E serventois arriere (RS 381), una chanson francese attribuita ad Alart de Cans che usa la stessa musica1. Dieci testimoni musicali sono una condizione straordinariamente privilegiata per la monodia medievale e sembrano offrire alla filologia musicale i presupposti ideali per lavorare. Ma benché siano numerosissime le restituzioni moderne di questo planh in morte di Riccardo Cuor di Leone (1199), la sensazione è che in oltre due secoli di edizioni musicali (la prima risale alla History of music di Burney del 1782) non s’è offerto nulla più che la traslitterazione sommaria di antiche notazioni. Anzi, l’approccio musicologico, limitato a riprodurre altezze, mostra ormai un atteggiamento rinunciatario in relazione alla possibilità di ragionare sul ritmo musicale e sulla sua relazione con la metrica del testo2.

2I problemi che sorgono nell’editare la monodia strofica medievale sono ben noti : da un lato l’assenza d’informazioni sull’andamento ritmico, dall’altro le difficoltà di adattare la metrica del testo al modello melodico della prima strofa3. L’uso ormai consolidato è quello di offrire per il testo un’edizione sulla base di un testimone privilegiato eventualmente collazionato con altri, e per la musica l’edizione della sola prima strofa con la lezione affiancata dei vari testimoni4. Se il testo viene quindi restituito secondo un processo “critico”, pur discutibile ma comunque frutto di una elaborazione, la musica diventa un semplice oggetto documentario (“a-critico”, e limitato alla sola prima strofa) che non va oltre la riproduzione delle altezze, escludendo interventi correttivi e limitando il rapporto col testo a osservazioni di carattere estetico o proto-madrigalistico5.

3Oltre al diverso approccio metodologico fra testo e musica, che produce una mancata corrispondenza fra parola e canto, l’apparente impossibilità di far coincidere il metro di ogni strofa (che ha accenti interni mobili) con i tempi forti della melodia (sempre la stessa) è l’aspetto più imbarazzante e pertanto trascurato. Se si tenta di associare la musica del primo verso al corrispettivo di ogni strofa subito sorgono difficoltà. Gli accenti interni ricavati ad esempio dalle toniche di parole plurisillabe (trascuro per il momento le prerogative del décasyllabe, fra cui la cesura in quarta sede) non mostrano una distribuzione coerente. Si vedano qui riuniti i primi versi di ogni strofa (l’esempio segue l’edizione di Barachini, mentre per la musica uso *G) 6 :

4Questa oscillazione di accenti oppone non poche difficoltà alla possibilità di cantare la lirica antica, dal momento che gli accenti melodici, essendo gli stessi in ogni strofa, non potranno coincidere, in molti casi, con quelli del testo. Le teorie d’inizio Novecento, per cui polemizzarono fra loro figure di spicco come Pierre Aubry e Jean Beck, pretendevano che la melodia avesse appoggi fissi, tendenzialmente binari, e che il testo si adeguasse a questi accenti rinunciando ai propri7. L’ipotesi fu presto abbandonata, e del resto, in un ambito come quello trobadorico dove la parola ha un ruolo chiave, appare poco credibile che la musica andasse a compromettere la comprensibilità del testo alterando i naturali accenti della parola.

5In seguito si è preferito immaginare che la melodia potesse assecondare la metrica testuale. In realtà la soluzione risultava attuabile solo quando il canto non fosse stato strofico. Se infatti si spostano gli accenti musicali in corrispondenza di quelli del testo la ripetizione melodica diventa irriconoscibile : un canto perde d’identità se non conserva gli appoggi melodici che gli sono propri. Per evitare l’inconveniente si è supposta un’esecuzione a sedi sillabiche di uguale durata e prive di accenti, come fosse un canto gregoriano eseguito secondo i dettami equalisti, anch’essi ideologici, della scuola di Solesmes8.

6Questa improbabile soluzione trova ancor’oggi qualche sbocco nella prassi9, anche perché ha goduto dell’imprimatur involontario della musicologia che, incapace di proporre soluzioni convincenti, dal Dopoguerra ha smesso di affrontare il problema, accontentandosi di edizioni “amensurali”10.

7La convinzione invece che canzoni dalla struttura metrica così rigorosa siano espressione di una ritmica forte, una ritmica che la musica certo non può contrastare ma semmai enfatizzare, mi ha indotto a cercare altre soluzioni11.

8Osservando le pratiche musicali più diverse, attuali e di tradizione, appare evidente che le forme strofiche, conservando ad ogni ripetizione il ritmo della melodia, abbiano la necessità di uniformare l’instabilità degli accenti del testo. In altre parole, la melodia delle forme strofiche assume il ruolo di struttura superiore, dentro la quale successivamente s’innesta la metrica testuale12.

1. Cantare il planh di Gaucelm

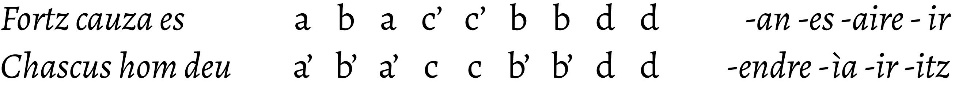

9Il caso di Fortz cauza es, in ragione dei numerosi testimoni musicali, è un ottimo terreno di lavoro. Il planh (6 strofe unissonans + tornada di 5 versi) intona in « oda continua » i 9 décasyllabes di ogni strofa (abaccbbdd, con c femminile). Tutti i versi sono quindi accentati in decima sede e, dal momento che mostrano una cesura dopo la quarta, un secondo accento va certamente posto anche qui.

10Sapere però che la melodia appoggia in quarta e decima sede lascia in dubbio quale sia il passo del verso : binario (giambico) o ternario (dattilico) :

11L’esigenza di riconoscere un passo metrico regolare nasce dalla musica. Ogni musica che presenti una scansione accentuativa – tale è quella che abbia un andamento legato al verso metrico – manifesta un ritmo che, proprio perché ritmo, tende a riproporre la stessa unità di pulsazione (una specie di piede)13. È ovvio che il contributo del compositore svilupperà questo schema rendendolo meno regolare, ma qui lo scopo non è immaginare la musica, ma solo il suo modo d’interagire con il testo.

12Può far chiarezza un esempio da un contesto più famigliare. L’endecasillabo italiano, prevalentemente a maiore, prevede l’accento in decima e in sesta, e quindi predilige di essere intonato secondo un passo binario (giambico) :

13L’intonazione per esempio che Bartolomeo Tromboncino propone di Vergene bella di Petrarca, a più di un secolo di distanza, riconosce accenti forti e deboli in posizione pari e, per cambio d’armonia o dilatazione del tempo, enfatizza appunto l’accento in sesta e decima (nell’esempio i primi 7 versi) :

14L’esempio mostra chiaramente come, malgrado le frasi siano ritmicamente tutte diverse, le sillabe pari (indicate con il numero in alto) vengono a cadere sempre sui tempi forti della musica (valori in basso)14, a prescindere dal fatto che tali accenti siano equidistanti15.

15Tromboncino riduce l’endecasillabo a passo binario (giambico) su pulsazione isocrona (semibreve) in cui la doppia sillaba tonica-atona occupa un tempo (semibreve), due (breve) o tre (breve puntata) liberamente scelto secondo il suo gusto.

16È proprio la griglia ritmica (passo e accenti forti) che diventa portante e deve essere evidente nell’intonazione di un verso. Le note forti (d’appoggio) infatti, oltre a caratterizzare la melodia, creano sezioni melodiche che condizionano le scelte armoniche, nonché il ruolo delle parole nel verso16. In un contesto di tradizione prevalentemente orale, quello proprio della canzone medievale (xii-xiii sec.) precedente la sua fase di cristallizzazione testuale (xiii-xiv sec.), le ragioni della musica non possono essere considerate ininfluenti e dovevano essere ben chiare anche a tutti i poeti, anche se non musicisti essi stessi17.

17Ma è possibile sovrapporre la griglia ritmica musicale alla restituzione metrica del verso ?

18Il primo verso di Fortz cauza es sembrerebbe binario (giambico), tollerando lo slittamento della tonica della parola maior (si evita la contiguità d’accento fra nona e decima sede) :

19Ma potrebbe anche adottare un’intonazione ritmica ternaria (dattilica)18. I monosillabi sono infatti tonicamente neutri e la loro accentuazione si adatta al ritmo complessivo :

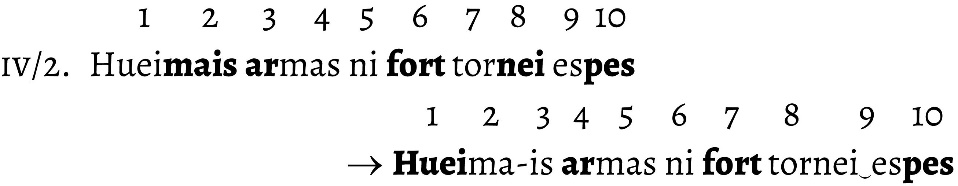

20Simile discorso per la IV strofa (la ternarietà è meno efficace ma possibile) :

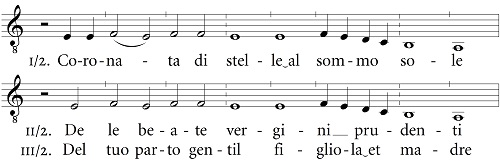

21Per il primo verso della II strofa funziona invece solo il ritmo binario :

22E per la III e la VI strofa (sempre primo verso) il solo ternario19 :

23Il verso della V strofa infine, con cesura lirica, non sembra né dattilico, né giambico : su questo aspetto tornerò più avanti20. Estendendo l’indagine a tutta la canzone i versi ternari si rivelano prevalenti, ma non in modo netto. Di fronte a tali incertezze la musica può diventare un valido aiuto per indirizzare risposte possibili.

24Sia chiaro, il riconoscimento di un passo ritmico (binario, ternario, in alcuni casi persino misto) è separato dalle proprietà metriche del verso. Fortz causa es è certamente un verso giambico, ma tollera di essere cantato su ritmo dattilico se quello è l’andamento della musica. Le osservazioni che proporrò di seguito non intendono modificare le tradizionali regole metriche, semplicemente contemplare l’ipotesi che queste interagiscano con la ritmica musicale.

2. Ritmo melodico

25Sulla base dell’edizione sinottica proposta in App. III è possibile riconoscere una forte identità fra le varie stesure musicali. Le differenze, che pur ci sono, non dovrebbero essere sopravvalutate. Il cantare ad ogni strofa l’identica melodia induce l’interprete a produrre varianti estemporanee : per il cantore è più utile quindi memorizzare una griglia melodica sommaria corrispondente alle note d’appoggio (accentate) che devono pertanto essere per quanto possibile messe in evidenza21.

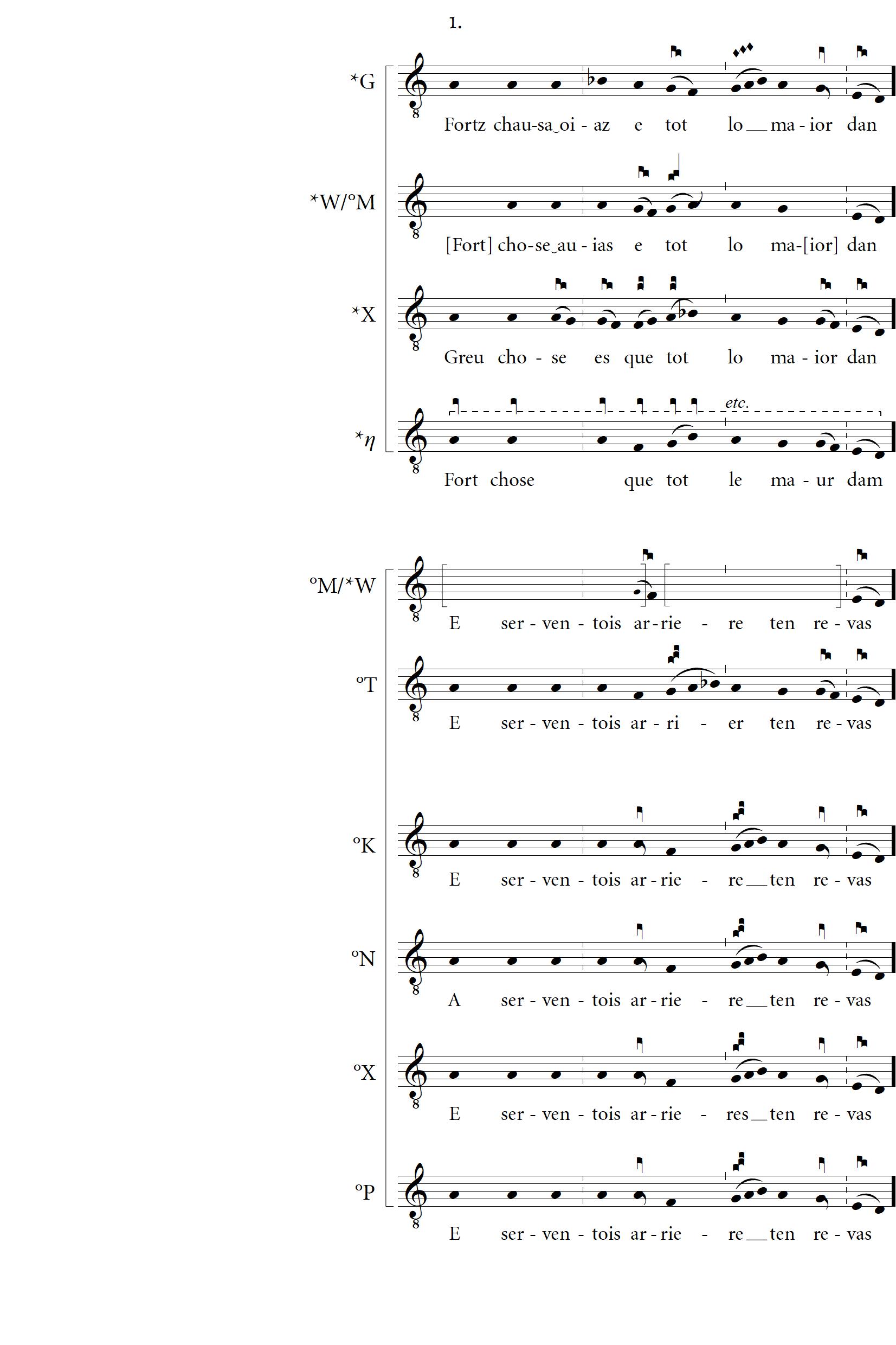

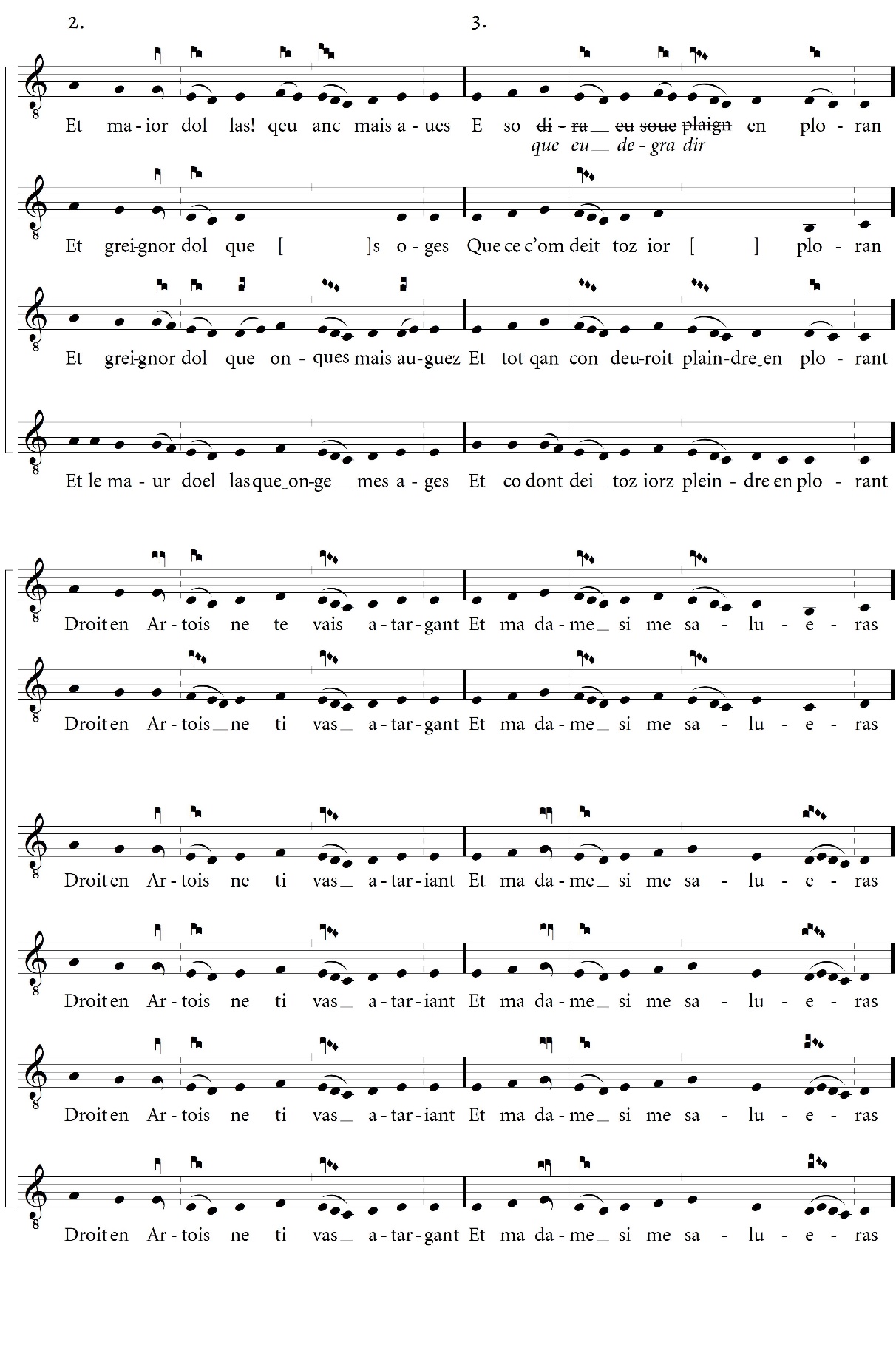

26Osservando Fortz cauza es salta subito all’occhio come la sillaba in settima sede abbia quasi sempre un melisma, ad eccezione del primo e ultimo verso della strofa. Se si riconosce al melisma un ruolo di enfasi, l’ipotesi di un’accentuazione in settima sede suggerisce un andamento ternario, già peraltro preferito dal testo22. Sull’anomalia dell’ultimo verso dirò poi. Invece il ritmo del primo verso può apparire equivoco perché alcuni codici (*WXη °MT) presentano un’anticipazione della linea melodica che, proprio in ragione dell’importanza dell’accento musicale, non può essere considerata una variante ma un errore del copista, e pertanto deve essere uniformata associando il melisma sempre alla settima sede, anche in quei codici che lo hanno anticipato 23 :

27Nei codici provenzali (*WXη) basta riposizionare la musica senza intervenire sul testo, ma in quelli francesi (°MT), per conservare la coincidenza dell’accento, è necessario lasciare agganciato il testo al neuma, perché la tonica cada sulla sillaba -rie-. Del resto è molto difficile non legare la tonica ai tempi forti della musica, atto che il cantore fa spontaneamente, stringendo o allungando le sillabe atone attorno.

28Tali correzioni non servono a ritrovare un’ipotetica Ur-melodie, ma semmai a riconoscere una melodia di riferimento cui affidarsi (e da cui poi discostarsi) : lo scopo è concepire un’intonazione ideale su cui agganciare gli accenti del testo. Del resto una melodia pensata per ripetersi ad ogni strofa non ha niente di definitivo : è una sorta di canovaccio ideale su cui innestare modi sempre diversi di cantare le varie strofe.

29Va inoltre detto che, ipotizzato un passo ternario al décasyllabe di Fortz cauza es, non significa che la musica debba produrre un tempo in tre, perché i modi per distribuire tre sillabe all’interno della battuta possono anche essere binari :

30Il riconoscere però una pulsazione possibile restituisce la spina dorsale della melodia, quale che sia il modo con cui il cantore sceglie, oggi come nel passato, di distribuire il ritmo all’interno della battuta. Nel caso del planh si creano quattro accenti per verso (più forti nelle posizioni pari b e d), secondo un modello che è tipico delle forme più semplici della canzone24. L’accento isolato dell’ultima sillaba occuperà pertanto l’intera battuta :

31Ovviamente questa è solo una griglia che non impedisce esecuzioni più articolate, ad esempio dilatando o accorciando i versi come nel caso di Tromboncino. Quella che si conserva è la necessità di avere accenti forti in quarta (b) e decima sede (d), sempre con sillaba tonica, e accenti meno marcati in prima (a) e settima (c)25.

3. I casi anomali nella prima strofa

32L’adattamento del testo alla griglia melodica non è però automatico. I numerosi interventi della tradizione manoscritta spesso perdono di vista la griglia musicale qui immaginata e introducono varianti che funzionano solo per il verso metrico, risultando d’intonazione poco efficace.

33Nel nostro caso l’unico verso “difficile” della prima strofa (la sola che ha la musica) è il verso 5 con cesura lirica, ovvero con anticipazione dell’accento in terza sede :

34La cesura lirica, che i moderni editori considerano un elemento caratteristico privo di particolari problemi, in realtà oppone molte difficoltà all’intonazione, proprio per lo spostamento d’accento, e di un accento molto forte. Non a caso questa stessa lezione compare in quasi tutti i codici senza rigo musicale, mentre i testimoni con notazione (tranne *G) riposizionano l’accento in quarta sede26 :

35Anche se si tratta di codici ad influenza francese, che rende queste lezioni derivate, resta il fatto che l’accento è stato spostato, e la musica, essendo codici musicali, assume quel ruolo discriminante che in genere le viene negato. Sia chiaro, *G non è in errore, semplicemente impone all’esecutore un adattamento faticoso che altri codici musicali (*WXη) hanno preferito semplificare. Il caso mostra come il moderno concetto di “errore” non possa trascurare le ragioni musicali e in molti casi non sia nemmeno tale, rispondendo semmai a esigenze performative che un editore dovrebbe prendere in considerazione.

36L’uso del presente (in *Wη) sembra però una forzatura, dal momento che il celebrato Riccardo è morto. Altri due codici senza musica riportano una soluzione rispettivamente ipometra e ipermetra 27 :

37Le forme ipometre e ipermetre non creano particolari inconvenienti alla musica, perché il numero di sillabe atone che si possono cantare fra due accenti, se alterato occasionalmente, è ininfluente. In particolare la versione di *U può esser considerata una cesura epica con sillaba soprannumeraria che, ai fini della cantabilità, appare certamente preferibile alla cesura lirica28

38Se si suppone che la cesura fosse pensata epica, si spiegano i diversi modi con cui è stata corretta l’apparente ipermetria : preferibilmente con attenzione alla musica nei codici notati, trascurandola negli altri casi. L’esigenza di eliminare l’ipermetria anche nei codici musicali (come fa *G), mostra quanto la scrittura, in un contesto di trasmissione eminentemente testuale, trasferisse sul numero delle sillabe la prima garanzia di correttezza del testo, anche quando poco consona all’esecuzione.

39Molti dei versi che oggi sembrano non combinarsi col ritmo musicale sono stati probabilmente introdotti da copisti attenti a correggere ipo/ipermetrie giudicate erronee, a prescindere dall’efficacia musicale. Persino l’uso, spesso insistito della cesura lirica in sostituzione di una cesura comune (maschile) può, in qualche caso, esser ricondotto a un intervento del copista ignaro della musica.

40Nel caso specifico va comunque osservato che il doppio neuma che propone *G per la sillaba qu’e- è quasi certamente un artificio melodico, aggiunto proprio per gestire la cesura lirica, da cantarsi per esempio in questo modo :

41Oppure anticipando la sillaba atona prima dell’accento musicale (come si farà diffusamente nel Cinque e Seicento) :

42In altre parole il pes (re-mi), elemento presente solo in *G, sembra introdotto per evitare l’inconveniente di un accento musicale su sillaba atona. Un’esecuzione accorta potrebbe pertanto decidere di accogliere il neuma nelle strofe successive solo in presenza di cesura lirica (strofe II e V) ed eliminarlo nei casi in cui la cesura fosse normalmente maschile.

4. Il comportamento del contrafactum

43Altri adattamenti interessanti si ritrovano nel contrafactum E serventois arriere, in particolare nel quarto verso (sempre della prima strofa), spontaneamente giambico, ma che la musica obbliga a un passo ternario. La condizione più semplice è quella di °MTK (dove chiaramente le parole bele, douce, simple in sinalefe con et s’intendono monosillabe) :

44Evidentemente l’accento su et indebolito dalla sinalefe ha indotto altrove correttivi. Per esempio con il riposizionamento delle sillabe, ma lasciando inalterata la musica :

45Qui il de- cade sullo stesso neuma ‘forte’ che °MTK assegnano a et. Il caso è interessante, perché in mancanza del confronto con altri testimoni, con °N saremmo indotti ad accentare il neuma precedente (su et) e non la clivis successiva (cfr. App. III).

46Altra soluzione è quella dei codd. °XP che forzano attraverso la notazione una dialefe prima del secondo et, con ipermetria apparente indotta dalla melodia :

47Entrambe le soluzioni rivelano quelle che dovevano essere strategie estemporanee che i cantori dell’epoca adottavano di fronte a problemi simili.

48Oltre a E serventois arriere (RS 381), con rime quasi simili (-an -es -aire -ir del planh contro -as -ant -aire -ir del sirventese), anche un altro brano è modellato sul planh di Gaucelm, ma con rime questa volta identiche. Si tratta dell’anonimo Totas honors e tuig faig benestan (BdT 461.234), scritto per la morte di Manfredi di Svevia (1266), ed evidentemente intonato sulla stessa musica29. Entrambi i brani, sia il francese, sia il provenzale, presentano una maggior stabilità dell’accento metrico interno e questo ne suggerisce la loro condizione derivata. Avendo la musica nell’orecchio è infatti più facile produrre versi metricamente regolari.

49La coerenza metrica di un contrafactum non solo conferma che il ritmo proposto dalla musica debba assumere un valore “modellante”, ma permette di riconoscere nelle forme poetiche più regolari uno stadio successivo di composizione. In E serventois solo 9 versi dei 40 complessivi richiedono adattamenti, e per Totas honors la percentuale d’intervento è ancora più bassa (8 versi su 54), con accorgimenti peraltro poco invasivi.

50Antoni Rossell suggerisce inoltre che il planh avesse la stessa musica di Chascus hom deu conoisser et entendre30, una canzone di crociata sempre di Gaucelm (BdT 167.14) in strofe di nove décasyllabes, il cui metro è però solo in parte coincidente :

51L’argomento contrario a questa ipotesi è legato allo scambio maschile/femminile delle uscite, che può essere superato solo se s’immagina che la melodia sia stata riadattata. Le connessioni lessicali proposte da Rossell si rivelano peraltro molto deboli, come osservato da Barachini31. Del resto letture di questo tipo, inadeguate alle forme strofiche, e certamente poco consone all’epoca, non sono il modo migliore d’interpretare questa musica. A favore della tesi del contrafactum rimane comunque lo schema metrico abbastanza raro : se la musica fosse (quasi) la stessa, la regolarità accentuativa di Chascus, rispetto alla maggior instabilità di Fortz cauza es, fa propendere per una precedenza del planh sulla canzone di crociata32.

5. Adattamenti nelle altre strofe (primo verso)

52Nel momento in cui si riconosca un ruolo di tonica, se necessario, anche ai monosillabi, l’oscillazione delle sillabe accentate è in realtà meno instabile di quanto sembri. Il primo verso – ritorno sull’esempio proposto sopra – mostra così un’effettiva incongruenza solo nella II e V strofa (il verso è sempre il primo di ogni strofa) :

53Le due strofe “difficili” (II, V) non trovano soluzione in altri codici (non si ha cioè una migliore collocazione dell’accento) : con tutta probabilità il verso era proprio quello. Bisogna perciò supporre che, cantando, il modo di sillabare adottasse accorgimenti estemporanei. Per evitare posizioni anomale degli accenti si redistribuivano cioè le sillabe sotto la melodia, soluzione che s’intuisce essere spontanea in una tradizione eminentemente orale 33 :

54Essendo l’accento in settima non così forte si può anche cantare passat, ma la scelta di far slittare l’accento tonico in molti casi garantisce la comprensibilità del testo e la comodità dell’intonazione34. In merito al secondo caso (V/1.), oltre alla soluzione proposta (con dialefe forzata), vi sono anche opzioni più invasive, come quella del codice notato *X, che riposiziona l’accento in quarta sede modificando il testo : Longue a ennoi […].

55Vorrei essere chiaro : questi correttivi appartengono alla prassi e sono occasionali e propri di specifici modi di cantare, pertanto non è auspicabile che siano imposti editorialmente. L’edizione semmai dovrà trovare il modo di riconoscerli – non correggerli – per offrire un aiuto che permetta d’immaginare i modi con cui si cantavano nel passato e offrire tutti gli strumenti per ricantarli oggi.

56Ma per questo stesso motivo la correzione editoriale di ipo/ipermetrie, tantopiù se tacita, è un vero danno alla comprensione di queste liriche : il più delle volte proprio le apparenti anomalie sono un prezioso indizio per comprendere le migliori strategie performative.

6. Altri versi

57Simili adeguamenti possono essere adottati dal cantore in tutte le altre strofe dove, mancando un rapporto diretto fra verso e musica a partire dai testimoni, l’intervento è più facile. Un paio di esempi :

58a) Il secondo verso necessita correttivi, oltre che nella prima, anche nelle strofe IV e VI (sempre per la presenza della cesura lirica) :

59Si potrebbe però ipotizzare l’introduzione di un’anacrusi (cioè una soprannumeraria in levare) :

60L’anacrusi è soluzione che s’incontra frequentemente in forme metricamente instabili come la lauda, perché non crea alcun particolare problema con la musica35.

61b) Soluzione alternativa si ha per quest’altra cesura lirica :

62L’intervento potrebbe apparire eccessivamente invasivo, e merita una spiegazione36. Come detto, l’accento di parole molto riconoscibili può essere spostato : cantare princeps (invece del corretto princeps) è infatti praticabilissimo, e del resto la cesura lirica in alcuni casi tollera uno spostamento d’accento37. Senza escludere che princeps potesse anche essere cantato come monosillabo, scivolando sulla e, come mostrano alcuni codici che optano per prince (*IK) o princes (*ABQRS), la cosa più probabile è che la seconda sillaba della parola diventasse, nell’intonazione, atona soprannumeraria.

63c) Un altro caso interessante è il verso V/5 (Creisseran tan d’erguelh en lur afaire) regolarmente ternario (3332) in tutti i testimoni, ad eccezione di *CGU :

64Il primo caso (*C), l’unico su cui l’editore moderno non interverrebbe, è quello che oppone più difficoltà all’intonazione, e sembra in effetti il tentativo improprio del copista di *C di correggere il suo antigrafo, apparentemente vicino a *G. Ma, come già osservato, l’opzione più cantabile è proprio quella ipometra di *G che induce a disporre un doppio neuma su es.

7. Mutazione ritmica dell’ultimo verso

65L’ultimo verso della strofa del planh ha un andamento ambivalente :

66Il ritmo giambico (binario) è prevalente nell’ultimo verso delle successive strofe38. La musica però, oltre agli accenti in quarta e decima, per uso del registro e per posizione degli abbellimenti sembra collocare gli accenti interni in sesta e ottava, preferendo pertanto un andamento binario. Trattandosi dell’ultimo verso della strofa, e di una strofa di ben nove versi, è possibile, anzi probabile, che la musica possa aver adottato un nuovo ritmo in chiusura, quasi per segnalare la fine della strofa. Quale che sia l’opzione preferita, devono comunque essere riposizionate le sillabe sotto la musica di *η e °K per far corrispondere le sillabe toniche come suggerito nell’ed. sinottica in App. III.

8. Soluzioni editoriali

67Qual è a questo punto il modo migliore per editare la lirica (strofica) che voglia tener conto della musica ? La prima considerazione è proprio sull’impossibilità oggi di continuare a editare la lirica delle origini disinteressandosi delle ragioni della musica. Si può anche evitare di pubblicare la melodia, ma trascurare le possibili interferenze ritmiche del canto significa reiterare una filologia astratta, interessata solo alla (tarda) tradizione testuale e, come tale, indifferente ai processi evolutivi e al ruolo della prassi che ha avuto nella definizione e trasmissione dei testi.

68D’altra parte appena s’introduce il tema dell’oralità (a partire dagli studi di Zumthor) tutto appare inafferrabile, cadono le sicurezze che hanno alimentato da sempre la filologia (anche quella musicologica) e ogni cosa diventa opinabile. Ma l’indeterminatezza non deve produrre soluzioni estreme : dire qualunque cosa o non dire nulla non sono le uniche strade praticabili. Lo sforzo è partire da quanto sappiamo sul testo per provare ad allargare lo guardo, correndo i rischi del caso : se non si affronta un problema è impossibile risolverlo. Meglio allora provarci, sbagliare e poi correggersi. Anche questo contributo tenta risposte per aprire nuove strade, più che per proporre soluzioni certe.

69Provo quindi a operare concretamente, rispondendo per esempio alle domande che potrebbe avanzare un esecutore oggi, piuttosto che limitarmi alla teoria. Vanno in questa direzione gli accorgimenti suggeriti di seguito ed esemplificati nelle tre appendici : non una soluzione editoriale definitiva, ma un tentativo, certamente perfettibile, di dare le necessarie informazioni per cantare più agevolmente il brano.

70a) L’edizione della musica dovrebbe, per quanto possibile, evidenziare la griglia ritmica secondo i princìpi sopra discussi, anticipando la nota accentata da un trattino o un tratteggio verticale (meglio evitare il segno moderno di battuta), o da entrambi nel caso si voglia opportunamente distinguere fra accento forte e debole.

71b) Assai utile riprodurre in alto, sopra la notazione moderna, tutti quei neumi particolari (caudati, liquescenti, strofici) o semplicemente composti da più note, e con loro le eventuali divisiones39. I neumi singoli possono essere omessi in quanto condizione “normale”. Si potrà semmai valutare se riportare la distinzione fra punctum e virga, benché per esperienza questa distinzione è spesso poco significativa, se non addirittura fuorviante40. Non sempre la forma del neuma si riesce a interpretare correttamente ma, opportunamente contestualizzata può indirizzare le scelte esecutive.

72c) Nei casi in cui si sia in presenza di più testimoni musicali (raro nel repertorio provenzale, ma non infrequente in quello francese) è utile offrire un’edizione di sintesi in cui si proponga una melodia “ideale”, tratta dal codice più affidabile o, eventualmente, combinando più codici. I criteri di ricostruzione devono essere espliciti, ed è bene siano affiancati alle varianti, utili a suggerire alternative occasionali all’esecuzione da utilizzare nelle successive strofe (si veda ad esempio come operato nell’App. II).

73d) Il testo verbale adottato non deve essere necessariamente quello del codice musicale di riferimento, a meno di non voler proporre un caso particolare, ma più opportunamente quello “critico” definito dall’edizione, che avrà però tenuto in conto le esigenze musicali. Il principio risponde all’idea che non esiste un testo musicale “vero” e pertanto non è tale il testo collegato. I diversi testimoni rimangono restituzioni possibili di un canto dallo statuto liquido, non solo perché pratica orale, ma perché dipendente dalla stroficità melodica, cioè da un ripetersi che varia e che pertanto necessita una restituzione notazionale al possibile essenziale. La ricostruzione musicale rimane cioè un’astrazione i cui gli elementi importanti sono soprattutto le note di appoggio41.

74e) Disporre tutte le strofe sotto la musica – come s’è fatto sopra nel primo esempio dell’articolo – può essere una soluzione possibile, ma rischia di trasformare in prescrittivi adattamenti che dovrebbero invece rimanere performativi e comunque legati al modo con cui l’interprete canta. Più efficace semmai aggiungere al testo quelle indicazioni utili ad associare toniche metriche e accenti musicali. In App. I propongo pertanto il testo nell’edizione di Barachini con alcuni accorgimenti :

– la cesura in evidenza, per meglio cogliere gli accenti in quarta e decima sede ;

– l’accento in settima sede (accento musicale) enfatizzato da un puntino sottostante alla vocale (quello in prima sede può essere omesso perché ovvio e perché le prime tre sillabe possono considerarsi anacrusi alla cesura) ;

– ulteriori puntini sottostanti le vocali in tutti quei casi in cui l’accentuazione non è sicura (parole dalla pronuncia incerta), in particolare in presenza di cesure liriche e, nel caso del planh di Gaucelm, nell’ultimo verso con mutazione di passo (da ternario a binario) ;

– un accento circonflesso vuoto (o altro segno) nelle sedi prive di sillaba (il neuma corrispondente sarà intonato prolungando la sillaba precedente) ;

– nulla in presenza di sillabe soprannumerarie, dal momento che basta agganciarsi al ritmo musicale (identificato da cesure e puntini) per correggere le irregolarità.

75Le tre appendici offrono evidentemente piani diversi di restituzione editoriale che possono eventualmente anche essere sintetizzati in un unico testo (per esempio in presenza di pochi testimoni), o limitate al solo testo e all’App. II o III. L’aspetto importante rimane però la necessità di ragionare sulla metrica testuale come derivazione della ritmica musicale, e offrire al lettore, sia o meno interessato alla prassi di ieri o di oggi, tutti gli elementi per poterla immaginare o riproporre.

76Le ragioni della musica persistono anche in testi tramandati senza notazione. In mancanza di fonti musicali è evidentemente più difficile ricostruire la macrostruttura musicale, ma proporre comunque un’ipotesi di griglia ritmica aiuta il lettore moderno a riconoscere il cadenzare del verso e permette soluzioni editoriali più ragionevolmente vicine alla sua prassi antica.

Appendice I

77Il testo qui adottato è quello proposto nell’edizione Barachini, con occasionali correttivi in calce ; per i segni diacritici introdotti cfr. § 8.

78I vv. 1-8 s’intendono ternari (dattilici), il v. 9 binario (giambico).

|

i. |

Fortz chauza es |

que tot lọ maior dan |

|

ii. |

Mortz es lo reys, |

e son passạt ˇ̌ mil an43 |

|

iii. |

Meravil me |

del fals sẹcgle truan, |

|

iv. |

A ! Senher reys |

valens, ẹ que faran |

|

v. |

Longua ira et |

avol vịda auran51 |

|

vi. |

Hueimais non ai |

esperạnssa que·i an |

|

t. |

Ai Segner reys, |

Deus qu’es vẹrs perdonaire, |

Appendice II

79Edizione di sintesi della musica con in evidenza gli accenti musicali corrispondenti alla quarta e decima sede sillabica (dopo il tratteggio).

Appendice III

80Edizione sinottica dei testimoni musicali. Cfr. sopra nota 23 per il tratteggio di *η (primo verso).

81*G = Milano, Bibl. Ambrosiana, R.71. sup., f. 29

82*W/°M = Paris, BnF, fr. 844, f. 191

83*X = Paris, BnF, fr. 20050, f. 87

84*η = Città del Vaticano, BAV, Regin. 1659, f. 89

85°M/*W = Paris, BnF, fr. 844, f. 19

86°T = Paris, BnF, fr. 12615, f. 51

87°K = Paris, Bibl. de l’Arsenal, 5198, f. 321

88°N = Paris, BnF, fr. 845, f. 153

89°X = Paris, BnF, n.a.fr. 1050, f. 201

90°P = Paris, BnF, fr. 847, f. 169

Notes

1 Ringrazio Giorgio Barachini, Stefano Milonia, Stefano Resconi, Federico Saviotti e i revisori anonimi per le osservazioni e i suggerimenti che hanno potuto migliorare le pagine che seguono. La bibliografia ragionata del planh di Gaucelm (con riferimento alle fonti) è raccolta su una mia pagina on line: qui mi limiterò a segnalare solo quegli studi utili al discorso affrontato in queste pagine.

2 Fa ormai scuola la trascrizione “amensurale” di Hendrik van der Werf proposta fin dalla sua tesi dottorale (1964), e in realtà derivata da Carl Appel. Van der Werf tentò di avvallare la sua soluzione con alcune frasi di Johannes de Grocheo (teorico peraltro tardo) riconducendo la formula «non ita precise mensuratam» ai neumi della monodia profana, arguendo che: «they were of more or less equal duration» (Hendrik van der Werf, «The Not-So-Precisely Measured Music of the Middle Ages», Performance Practice Review, 1, 1988, pp. 42-60, in part. p. 48). In realtà Grocheo stava tentando di affermare il concetto contrario, ovvero che non esiste una musica non misurata e pertanto la scelta di Van der Werf si rivela un wishful thinking, se non addirittura un fraintendimento, che di fatto rinuncia alla possibilità di evidenziare le peculiarità ritmiche della musica. Su Grocheo cfr. anche Christopher Page, «Johannes de Grocheio on secular music: a corrected text and a new translation», Plainsong and Medieval Music, 2/1, 1993, pp. 17-41.

3 Ho affrontato i termini teorici del problema, a partire dalla produzione laudistica, in Davide Daolmi, «Identità della monodia medievale. Metro e ritmo fra laudi italiane e lirica cortese», Il Saggiatore musicale, 26/2, 2019, pp. 159-189.

4 È per esempio la soluzione di Les poesies i les melodies del trobador Gaucelm Faidit, ed. Antoni Rossell, Cabrera de Mar, Galerada, 2013. Rossell edita la musica della prima strofa sovrapponendo i quattro codici in forma sinottica (pp. 585-594), mentre per il testo (pp. 196-201) riproduce Martin de Riquer, Los trovadores: historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona, Planeta, 1975, pp. 770-773. L’edizione di Riquer deriva a sua volta da Lommatzsch (1959, ma già pubblicata nel 1917) che è poi la versione ritoccata di Carl Appel, Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, Leipzig, Reisland, 1930 [1a ed. 1895], p. 120 (Riquer trascura giustamente la più recente edizione di Mouzat che si rifà ad *A, codice più basso; cfr. Jean Mouzat, Les poèmes de Gaucelm Faidit, Paris, Nizet, 1989 [1a ed. 1965], pp. 415-424).

5 Penso ad esempio alle osservazioni sulla musica di Fortz proposte da Pollina che associa intervalli ampi a parole chiave, discorso tuttavia che, per quanto vale, si rivela applicabile solo alla prima strofa. Cfr. Vincent Pollina, «Word-Music relations in the work of the troubadour Gaucelm Faidit: Some preliminary observations on the Planh», Cultura neolatina, 48, 1988; rist. Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, 4 voll., Modena, Mucchi, 1989, vol. 3, pp. 1075-1090, in part. p. 1087 e segg.

6 «Gaucelm Faidit, BdT 167.22, Fortz cauza es que tot lo maior dan», ed. crit. e trad. italiana Giorgio Barachini, Rialto. Repertorio informatizzato dell’antica letteratura trobadorica e occitana inserimento online 15 settembre 2016. Identifico il siglario provenzale con un asterisco (*) per distinguerlo da quello oitanico (°).

7 Un excursus dettagliato sulle varie ipotesi ritmiche è in un contributo di prossima pubblicazione, sorta di seconda parte a Daolmi, «Identità». Limitatamente alla polemica fra Aubry e Beck cfr. John Haines, Eight centuries of troubadours and trouveres: the changing identity of Medieval music, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, cap. IV.

8 Per una sintesi anche bibliografica sull’equalismo gregoriano cfr. Bernard D. Sherman, Inside Early Music: Conversations with Performers, New York, Oxford University Press, 2003 [1a ed. 1997], p. 49 nota 5; trad. it (solo capp. I-II) Interviste sulla musica antica. Dal canto Gregoriano a Monteverdi, Torino, Edt, 2002, p. 59.

9 Si vedano al riguardo le osservazioni in Davide Daolmi, «L’ineluttabile devozione: Editoria musicale e lauda francescana», Francesco d’Assisi: Storia, arte, mito, ed. Marina Benedetti, Tomaso Subini, Roma, Carocci, 2019, pp. 161-172.

10 Cfr. sopra nota 2.

11 Del resto la “ballabilità” di molte forme liriche rivela quanto spontaneo fosse l’elemento ritmico, e dominante nella canzone medievale. Un’interessante discussione su questi aspetti è in Francesco Zimei, «“Tucti vanno ad una danza per amor del Salvatore”. Riflessioni pratiche sul rapporto fra lauda e ballata», Studi musicali, n.s., 1, 2010, pp. 313-343.

12 Per un approfondimento di quest’assunto, spontaneamente alla base dei processi di ripetizione musicale, cfr. Daolmi, «Identità».

13 È la ragione per cui molti letterati guardano con sufficienza alla poesia del Settecento destinata alla musica (si pensi a Metastasio): il verso è così aderente al ritmo musicale da produrre una prevedibilità del metro che viene percepita come “cantilenante” e pertanto è considerata meno interessante. La base teorica del sistema settecentesco, pur non razionalizzata all’epoca, è stata ripetutamente studiata da Pier Giuseppe Gillio (cfr. per esempio «Relazioni metriche tra testo poetico e testo musicale nel melodramma di Vivaldi», Antonio Vivaldi. Passato e Futuro, ed. Francesco Fanna, Michael Talbot, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2009, pp. 279-305).

14 Vi può essere uno slittamento fra accento e sillaba pari, ma non in quarta e sesta (accento forte). Fa eccezione il primo verso che, almeno nella prima strofa, è infatti a minore.

15 L’immagine utilizza frammenti ricavati dall’edizione princeps (Canzoni nove, Roma, Andrea Antico, 1510, c. 38v). Ho evitato di riportare il testo perché i numeri in alto (corrispondenti alle sedi sillabiche) permettono un’associazione sicura fra nota e sillaba pari (il posizionamento delle sillabe dispari è ininfluente) evitando l’ingombro delle quattro strofe riportate nell’edizione di Antico (dove comunque la distribuzione del testo trascura la relazione verticale fra sillaba e nota).

16 Anticipo qui un concetto che riprenderò più avanti: anche quando mensurato, il modello musicale rimane ‘’ideale’’ e ogni strofa, in presenza di spostamenti d’accento, può accogliere correttivi che il cantore adotterà spontaneamente, senza che per questo compaiano nel testo (cfr. qui nota 34).

17 Una delle più rigorose indicazioni di come strutturare musicalmente un verso si trova nel Vulgari eloquentia di Dante, autore fra i più diffidenti in merito alle libertà che si poteva prendere la performance musicale.

18 Quando uso il termine “ritmo” mi riferisco soprattutto agli agganci musicali, cioè a quelle sillabe che possono adattarsi ai tempi forti della musica. È chiaro che i monosillabi, segnatamente se clitici, non sono in sé accentati (l’articolo lo nell’esempio che segue), ma si adattano facilmente ai tempi forti della musica diversamente dalle sillabe atone di plurisillabi.

19 Per VI/1 l’accento è hueimais, ma si veda infra le considerazioni riguardo l’attacco dei versi e il ruolo musicale dell’anacrusi.

20 È evidente che cambiando edizione o testimone si possono avere altre letture, ma per ora gli esempi servono solo a chiarire un possibile approccio al problema.

21 Sul rapporto fra identità melodica e accenti cfr. l’ormai classico Fred Lerdahl, Ray Jackendoff, A generative theory of tonal music, Cambridge (MA), The Mit Press, 1996 [1a ed. 1983], di cui propongo una sintesi in Daolmi, «Identità», nota 8.

22 Non voglio dire che i melismi siano sempre in posizione forte, ma in questo caso se volessimo riconoscere accenti in sesta e ottava sede ci ritroveremmo a cadere sempre su note di passaggio. Del resto il melisma sol la si bemolle, riproposto sempre in settima sede per tre volte (primo, quarto e ottavo verso) è una formula che diventa caratterizzante per l’intero canto e che pertanto assume necessariamente posizione forte.

23 Le melodie di *W (planh) e °M (contrafactum) appaiono sullo stesso codice (infatti *W = °M) e sono pressoché identiche: pertanto nella ricostruzione a destra ho integrato le lacune di °M traendole da *W. La parte di *η è scritta, con errore tipico, una terza sopra (nell’App. III la correzione è evidenziata con un tratteggio). In merito alla soluzione anomala di *η cfr. Christelle Chaillou-Amadieu, «L’édition des chansons de troubadours avec mélodies: L’exemple du planh ‘Fort chosa es que tot lo major dan’ du troubadour Gaucelm Faidit (BdT 167,22)», Mélanges de l’École française de Rome: Moyen Âge, 125/1, 2013, pp. 1-31, in part. § 23-31.

24 La teoria dei quattro tempi di Hugo Riemann (« Vierhebigheit ») è stata presto trascurata perché ritenuta figlia del suo tempo e valida solo per il Settecento (per una sintesi cfr. Loris Azzaroni, Canone infinito: Lineamenti di teoria della musica, Bologna, Clueb, 1997, pp. 189-191). In realtà fu formulata proprio a partire della lirica medievale e mette in luce principi costruttivi fondamentali, da cui il compositore può senz’altro discostarsi ma che determinano la struttura delle forme ritmiche più semplici. La rivalutazione delle teorie di Riemann, cominciata con Ivan F. Waldbauer («Riemann’s Periodization Revisited and Revised», Journal of Music Theory, 33/2, 1989, pp. 333-391) meriterebbe di essere proseguita soprattutto per quanto di buono può offrire alla restituzione ritmica della monodia profana.

25 Di fatto il primo (a) è un accento debolissimo: le prime tre sillabe possono infatti essere considerate semplice anacrusi all’accento di cesura.

26 Va osservato che l’anomalo spostamento di accento in *G è compensato dal lungo melisma che gli altri codici musicali omettono (cfr. infra).

27 L’accento circonflesso rovesciato in *Kp identifica la mancanza di una sillaba, ma non va escluso che fosse cantato Car cel qui ers.

28 La cesura lirica infatti, per adattare l’accento al tempo forte impone, come dicevo, un doppio correttivo, prima della tonica (per dilatazione) e dopo (per contrazione).

29 Marco Grimaldi, «Anonimo, Totas honors e tuig faig benestan (BdT 461.234)», Lecturae tropatorum, 3, 2010.

30 Antoni Rossell, Literatura i musica a l’edat mitjana: Lirica, Barcelona, Dinsic, 2004, pp. 29-33 e 67.

31 «Gaucelm Faidit, BdT 167.14, Chascus hom deu conoisser et entendre», ed. crit. e trad. italiana Walter Meliga, Rialto. Repertorio informatizzato dell’antica letteratura trobadorica e occitana, inserimento online 21 gennaio 2016.

32 Peraltro confermata dalla datazione più probabile: 1199 per il planh (morte di Riccardo) e 1202 per la canzone di crociata (cfr. Barachini, «Gaucelm Faidit»). Rossell, Literatura, p. 32, anticipa invece la canzone alla Terza crociata (1197), seguendo Mouzat. In ogni caso le precedenze rimangono da verificare anche perché spesso il planh è in molti casi esso stesso un contrafactum; cfr. Raffaella Pelosini, «Contraffazione e imitazione metrica nel genere del compianto funebre romanzo», Métriques du Moyen Âge et de la Renaissance, ed. Marc Domincy, Dominique Billy, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 53-70.

33 Così fa ad esempio la canzone popolare, anche oggi. Nell’Avvelenata Francesco Guccini, con un testo rigorosissimo dal punto di vista metrico, canta il primo endecasillabo adeguandosi al ritmo giambico della musica – « Secondo voi ma chi me lo fa fare » (^22222) – che nella IV strofa produce uno spontaneo slittamento del canto per far coincidere le toniche del verso ai cinque accenti musicali: « Secondo voi a me ˇ cosa mi frega » (^22132). È solo uno fra i moltissimi esempi che si possono rintracciare nella canzone moderna, cioè in un contesto per nulla normato, ma dove il processo di adattamento avviene spontaneamente, perché proprio di una tradizione eminentemente orale.

34 Discorso simile si può fare per il secondo verso di Vergene bella nell’intonazione di Tromboncino di cui accennavo. La musica funziona bene in ogni strofa, tranne per la prima. L’esecutore antico, assai meno legato al testo di quanto non avvenga oggi, per non cantare coronata, o spostava l’accento (possibile perché in posizione debole) o poteva introdurre la variante dell’esempio:

35 Maria Sofia Lannutti, «Anisosillabismo e semiografia musicale nel Laudario di Cortona», Studi medievali, ser. III, 35, 1994, pp. 1-66.

36 Fra i codici musicali questa strofa compare solo in *G, gli altri la omettono.

37 Si veda il modo di cantare la cesura lirica segnalato in Pietro G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1991, 2011 [5a ed.], § 59.

38 Similmente indifferenziato nella V strofa, binario in IV, VI e VII, e ternario in II e III.

39 Si possono trascurare quelle che chiudono i versi: sono infatti utili solo quelle interne (purtroppo sempre assenti in tutti i testimoni qui presi in considerazione).

40 Come già notava John Haines, Eight centuries of troubadours and trouveres, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 28-30. Cfr. inoltre Hendrik van der Werf, The extant troubadour melodies, Rochester, [author], 1984, p. 40.

41 Sapendo che la variazione è propria della ripetizione, è impossibile “stabilire” un testo musicale statico per una lirica strofica, se ne potrà cioè solo immaginare una linea melodica di massima sulla base delle notazioni superstiti e delle prerogative della struttura metrica.

42 Cfr. sopra § 3.

43 Cfr. sopra § 5.

44 Qui la cesura lirica obbliga a spostare gli accenti di Alichandres: una soluzione alternativa è cantare qu’Ạlichạndr(es), distribuendo le prime due sillabe su tre neumi e sfuggendo sull’ultima come fosse soprannumeraria.

45 Caso simile al precedente.

46 Lo spostamento d’accento su autres è tollerabilissimo (del resto nessun testimone tenta un correttivo).

47 L’accentuazione proposta è preferibile, tuttavia, come nel caso precedente, si può cantare anche dụptar.

48 Questa è una possibile soluzione ma cfr. sopra § 6a.

49 In questo caso l’adattamento della cesura lirica (allargando le due sillabe precedenti) permette di cantare vọstr(e) al posto di vostrẹ.

50 Qui è importante evitare di cantare c’a-ten-di-on | que·l gui-zer-dos ven-gues. Proprio in ragione dell’opportuno posizionamento delle toniche è preferibile: c’ạ-ten-dion quẹ·l | gua-zer-dọs ven-gu-ẹs.

51 Cfr. sopra § 5.

52 Per non cantare duptavọn è opportuno sdoppiare que·us e considerare -von soprannumeraria. Invece di qu’ome proposto da Mouzat (da *ABDIKMQRSXa) è meglio cantare que om (di *CG). Altrettanto cantabile ma eccentrica la soluzione di *U: c’om c’anc.

53 La lezione di Mouzat qe·l Sepulcres n’er trop plus tart conques (da *ABa) produce una cesura lirica. Meglio adottare la soluzione di *G (replicata in *CDIKKpU), o eventualmente quella di *MQRS: quẹ plus grieu n’ẹr le Sepụlcres conqẹs (gli altri codici musicali omettono il verso).

54 Cfr. sopra § 6b.

55 Qui, in ragione dell’accento, è preferibile loc dẹ vos di Mouzat 1965 (da *ABa), rispetto al votre loc di Barachini adottato estensivamente da tutti gli altri codici.

56 Anche in questo caso è preferibile l’andamento binario di *ABDKpQRSa (pur con lezioni differenti) accolta da Mouzat (da *A), piuttosto che quella ternaria di Barachini (da *M ma anche in *CGIKU).

57 Meglio la lezione di *AB (Mouzat) rispetto a *DGKp (Barachini), ipermetri *SU.

58 Meglio la lezione di *G rispetto a Kp (Barachini). È ritmicamente accettabile anche ẹ non gardẹtz, seigner, ạl sieu faillịr (Mouzat, da *ABD), come quelle di *SU.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Davide Daolmi

Università di Milano

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)