- Accueil

- > Les numéros

- > 2 | 2020 - Varia

- > Articles

- > « La Chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion ». L’enjeu de la musique dans la définition du genre de la rotrouenge

« La Chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion ». L’enjeu de la musique dans la définition du genre de la rotrouenge

Par Stefano Milonia

Publication en ligne le 19 août 2021

Résumé

« [...] et la chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion ». With these words Pierre Bec ends his list of the songs that constitute the elusive genre of the rotrouenge. Indeed, the features of the rotrouenge are not clearly defined: the most authoritative scholar who established the corpus of Old French lyrics included in this genre is Friedrich Gennrich, who argued that the essence of the rotrouenge had to be found in its music. However, a fundamental characteristic of medieval music is variance, and errors may occur along the process of transmission. This essay will trace back the steps of Richard Lionheart’s Ja nus hons pris ne dira sa raison, from its manuscripts to its editions, and try to ascertain – if an error has been committed – who is to blame: the Ancients or the Moderns.

« [...] et la chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion » : c’est ainsi que Pierre Bec, faisant le point sur le genre de la rotrouenge, termine son énumération des pièces qui sont inclues dans cette belle et rare étiquette aux contours un peu flous. Les caractéristiques d’une rotrouenge ne sont pas, en effet, bien définies : la voix la plus importante, celle qui a établi le répertoire des pièces lyriques en ancien français qui appartenait au genre, est celle de l’infatigable Friedrich Gennrich, qui a soutenu que l'essence de la rotrouenge devait être cherchée dans sa musique. Mais la musique médiévale, on le sait, est constituée de variantes et la tradition peut causer des erreurs : on parcourra à nouveau la route de la chanson de captivité de Richard, Ja nus hons pris ne dira sa raison, des manuscrits aux éditions et on cherchera à dégager - si erreur il y a - si la faute est aux anciens ou aux modernes.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

« La Chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion ». L’enjeu de la musique dans la définition du genre de la rotrouenge (version PDF) (application/pdf – 1,3M)

Texte intégral

1. Qu’est-ce qu’une rotrouenge

9 chansons courtoises ou para-courtoises, 2 chansons de toile, 3 chansons d’amour plus ou moins popularisantes, 1 chanson de l’amour de loin, 1 pièce d’inspiration fatrasique, 5 pastourelles, 3 chansons de croisade, 3 chansons de malmariée, 4 pièces pieuses, 1 reverdie, et la chanson un peu particulière de Richard Cœur de Lion1.

1C’est avec ces derniers mots que Pierre Bec décrit Ja nus hons pris ne dira sa raison parmi l’ensemble de rotrouenges identifiées par Friedrich Gennrich2. La chanson de captivité du roi anglais avait déjà été associée à ce genre lyrique par Gaston Paris, qui pourtant considérait ce genre en des termes très généraux :

On ne sait pas l’étymologie du mot rotrouenge (en provençal retroencha), qui désigne une chanson d’ordinaire munie de refrain, mais n’ayant pas le caractère épique des chansons de toile. Telle est, par exemple, la célèbre chanson que Richard Cœur de Lion, du fond de sa prison d’Allemagne, envoya aux siens pour se rappeler à eux ; elle ne porte pas le titre de rotrouenge dans les manuscrits, mais nous l’y trouvons donné à des pièces tout à fait semblables à celle-là. On peut faire rentrer dans cette catégorie, bien qu’elles soient souvent appelées chansons, presque toutes les pièces lyriques destinées au chant qui n’appartiennent pas à l’école provençalisante3.

2La composition de Richart a été publiée avec la définition de rotrouenge à partir de la dixième édition de la Chrestomathie de l’ancien français de Karl Bartsch, parue après sa mort en 1910, éditée par Leo Wiese4 : la diffusion du manuel de G. Paris et de la chrestomathie de K. Bartsch, avec l’étude de Gennrich, a certainement contribué de façon déterminante à inscrire ce poème dans un genre qu’on a pourtant toujours eu du mal à définir5. De Paul Meyer à Pierre Bec, de Hans Spanke à Frank Chambers, les experts s’accordent sur le fait que l’essence de la rotrouenge est un véritable mystère et que ses particularités sont très difficiles à délimiter.

3Cette enquête a pour perspective de discuter de l’appartenance de la composition de Richard au genre de la rotrouenge. Dans cette perspective, nous considérerons tout d’abord les différentes définitions qui ont été données de la rotrouenge ; ensuite, nous regarderons les éditions modernes de notre pièce pour voir quelle version a été lue le siècle dernier ; puis, seront analysées les sources manuscrites, notamment celles qui conservent la musique, puisque la structure de la mélodie appuie principalement l’hypothèse de l’appartenance au genre de la rotrouenge. Enfin, on considérera à nouveau Ja nus hons pris et son genre lyrique sous une perspective globale pour voir si, au long de l’histoire de la transmission de cette composition, une faute ait été commise.

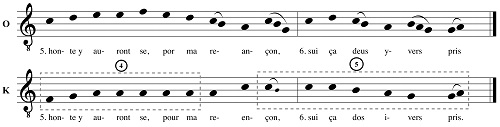

4La première strophe de la pièce de Richard – composée entre le printemps et l’automne 1193, alors que Richard Cœur de Lion était prisonnier de l’empereur Henri VIe6 – pose déjà certains problèmes par rapport à la définition du genre :

|

Ja nus hons pris ne dira sa raison, |

a10 |

5Le mot « pris » du dernier vers est un mot-refrain. Aussi, la mention du mot « chançon » au v. 3 n’est pas nécessairement une autodéfinition : cette-ci arrive à la sixième strophe (v. 33-34) : « di lor, Chançon, q’il ne sont pas certain, / c’onques vers aus ne oi faus cuer ne vain »8. Ici, la référence à la « Chanson » est bien explicite. Tout de même, il pourrait s’agir d’un hypéronyme, auquel le poète a dû recourir, peut-être, par la contrainte métrique. Cette autodéfinition est pourtant un indice à ne pas négliger et qui nous impose une remise en question sur son classement parmi les rotrouenges.

1.1. Friedrich Gennrich

6Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, l’ouvrage de Gennrich sur la rotrouenge a joué un rôle fondamental dans la canonisation de ce genre lyrique, en fournissant une tentative d’interprétation de ses caractéristiques formelles ainsi que de ses origines et de ses fonctions lyriques. Pour cela, le musicologue se fonde sur les seules sept pièces françaises qui, dans leur texte, contiennent une référence explicite à leur propre statut de “rotrouenges” :

|

R354 |

La flors nouvelle qui resplant |

7Parmi ces pièces lyriques, cinq sont des chansons à refrain (R354, R636, R768, R1411, R1914) et seulement une (R636) est pourvue d’une notation musicale. Face à leur hétérogénéité, Gennrich a dû admettre que l’essence de ce genre n’était à rechercher ni dans la thématique, ni forcement dans la structure métrique ou dans la présence du refrain. D’après lui, le seul critère indispensable pour la définition d’une rotrouenge était la structure mélodique9 – affirmation qui pourrait surprendre, si l’on considère que six mélodies sur sept ne nous sont pas parvenues.

8Le raisonnement qui a amené Gennrich à introduire Ja nus hons pris dans son recueil est le suivant : la structure métrique de la rotrouenge Bels m’est tans en mai (R1411), dont la définition du genre se trouve dans le texte, est très similaire à celle de la chanson de geste, en raison de ses vers longs et monorimes. Cette structure métrique a permis à Gennrich d’identifier la première composition dépourvue d’une autodéfinition de genre qu’il définira comme rotrouenge : il s’agit de la chanson de la Bele Doette (R1352), en quatrains de décasyllabes monorimes suivis d’un refrain de 5 syllabes. Cette dernière possède un refrain, comme R1411, mais, à différence de celle-ci, Belle Doette est aussi pourvue d’une mélodie, structurée sur un schéma « α α β ». La composition de Richard Cœur de Lion, qui possède elle aussi des vers isosyllabiques et monorimes, emploie le même schéma mélodique de la Bele Doette, et est assimilée à cette dernière par le musicologue. À partir de ces données, Gennrich établit ainsi que la rotrouenge R1411 Bels m’est tans en mai, de laquelle il était parti, aurait dû avoir la même structure mélodique.

9Sur la base de ce processus de raisonnement déductif, Gennrich confère le statut de rotrouenge à Ja nus hons pris, et en fournit la première édition musicale, selon la version du ms. O, le célèbre chansonnier Cangé (Paris, BnF, fr. 846)10. La structure mélodique est, comme nous l’avons dit, « α α β ». Son interprétation rythmique est établie dans une division ternaire du temps avec une mesure à 6/4.

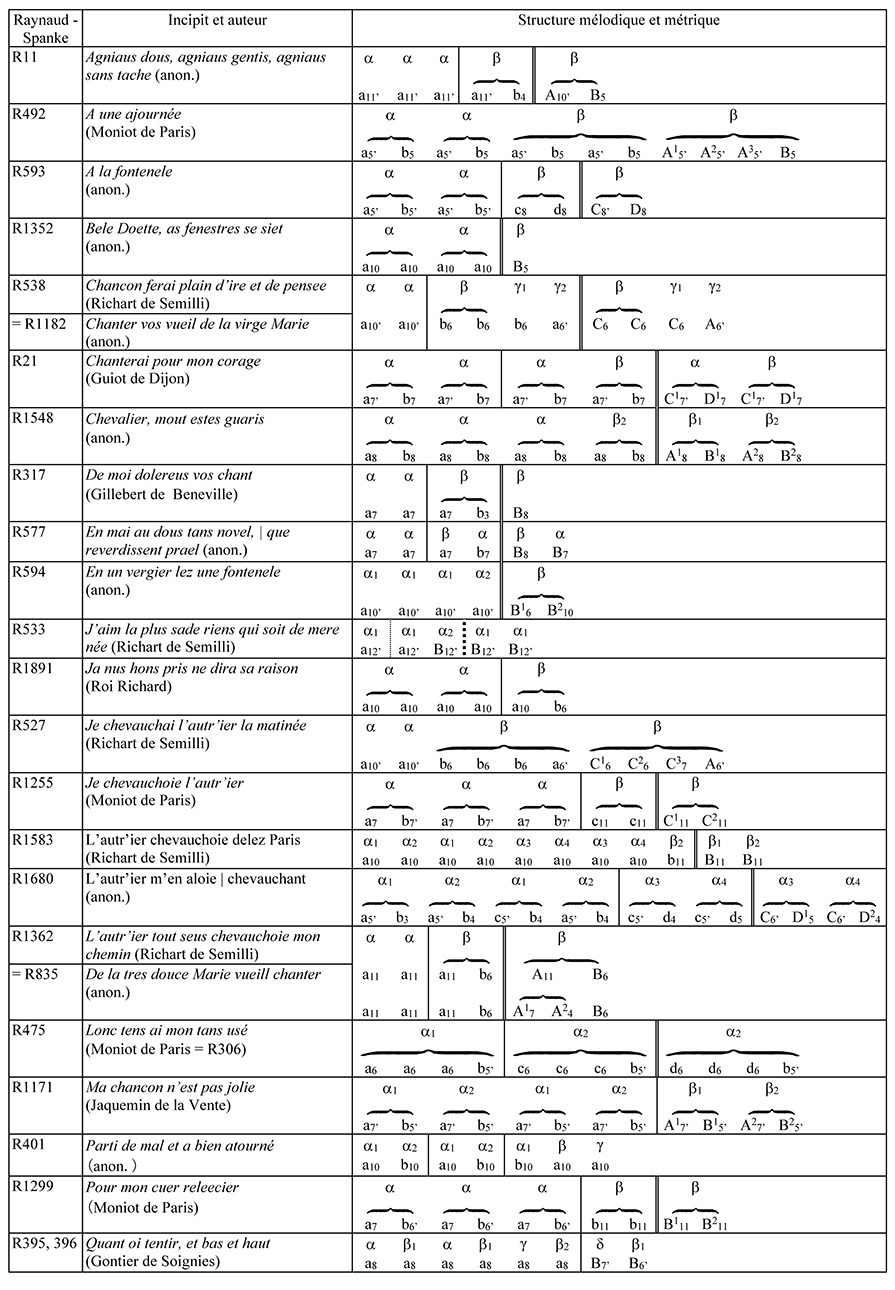

10Avec sa méthode, Gennrich identifie 24 compositions qu’on peut qualifier comme rotrouenges11 :

Tableau 1 (voir l’image au format original)

11À partir de la structure mélodique de ces 24 pièces, Gennrich propose une reconstitution des structures mélodiques des 6 pièces auto-définies rotrouenges mais dépourvues de musique :

Tableau 2 (voir l’image au format original)

12Gennrich en déduit que la rotrouenge est caractérisée généralement par la formule mélodique suivante :

13α α α … α | α β

ou α α α … β || β

Même si Gennrich affirmait que le refrain n’est pas un élément indispensable à la rotrouenge, toutes les pièces qu’il considère comme faisant partie de ce genre en possèdent toutefois un. De surcroît, pour les deux chansons qui s’auto-définissent comme des rotrouenges, mais qui n’ont pas de refrain (R602 et R919), le musicologue allemand donne des reconstitutions de schémas musicaux qui en sont pourvus12.

14Comme on l’a vu au début, la pièce de Richard Cœur de Lion présente un mot-refrain au lieu d’un véritable refrain, généralement constitué de deux à quatre vers. Par conséquent, à la lumière de ce qu’on vient de dire, son appartenance à ce genre lyrique peut être remise en question.

1.2. Hans Spanke

15La même année que la parution du livre de Gennrich, Hans Spanke faisait imprimer son Eine altfranzösische Liedersammlung13, consacré à la section anonyme des chansonniers K (Paris, BnF, Arsenal, ms. 5198), N (Paris, BnF, fr. 845), P (Paris, BnF, fr. 847) et X (Paris, BnF, n.a.fr. 1050), dans lequel il traite, entre autres, de la question de la rotrouenge. En s’appuyant sur les mêmes pièces prises en compte par Gennrich – auxquelles il ajoute Bel m’est quant voi nestre le fruit (R2082) de Gontier, tandis qu’il met à part R919 – Spanke arrive à des conclusions plutôt différentes. À son avis, la rotrouenge se caractérise par sa structure rimique, qui peut être soit du type » a a a … b b », soit du type « a a a … b a b », ainsi que par sa structure mélodique, qui peut suivre deux schémas : « α α β » ou « α β α β ». Des seize pièces identifiées par Spanke comme des rotrouenges, il n’y en a qu’une seule en commun avec celles de Gennrich14.

16En outre, dans les pages dédiées à la rotrouenge, Spanke ne mentionne pas Ja nus hons pris, laquelle est pourtant présente dans son anthologie.

1.3. Las Leys d’Amors

17La troisième voix à écouter dans le débat sur la rotrouenge a été souvent citée, mais elle n’a jamais été prise en compte sérieusement : Las Leys d’Amors, nous offrent en effet une vision très claire de ce qu’est la retroncha, laquelle aurait été importée en Provence directement dès trouvères. Le traité affirme :

Retroncha es us dictatz ayssi generals coma vers, que pot tractar de sen, de essenhamen, d’amors, de lauzors o de reprendemen per castiar los malvatz. Et aquest dictatz sec lo compas de vers cant al so e cant a las coblas, quar pot haver de .v. a .x. coblas. Et es dicha retroncha, quar es de coblas retronchadas, no per autra cauza15.

La retroncha est un ouvrage aussi varié que le verse [sic] ; il peut traiter de morale, de préceptes, d’amour, de louange ou de satyre, pour châtier les méchants. Cet ouvrage suit la mesure du verse [sic], quant au chant et quant aux couplets qu’il peut avoir, de cinq à dix ; on l’appelle retroncha, parce qu’il est composé de couplets retronchats et pas pour d’autres raisons16.

Cobla retronc[h]ada es dicha can en la fi de cascun bordo o de dos en dos o de tres en tres o de mays, segon que·s volra aquel qui dictara, oz en la fi de cascuna cobla, hom retorna una meteyssha dictio, o can en cascuna cobla hom retorna .i. meteysh bordo o dos, pero de dos no es gayre acostumat. Et aquest compas pot hom tener ysshamens qui·s vol de doas en doas coblas o de may17.

Le couplet s’appelle retronchat, lorsqu’à la fin de chaque vers, ou bien de deux en deux vers, de trois en trois, ou plus, selon la volonté de l’auteur, ou à la fin de chaque couplet, on répète le même mot ; ou bien lorsqu’à la fin de chaque couplet, on répète un même vers, ou deux mêmes vers. Cependant la répétition de deux vers n’est guère d’usage. On peut observer cette forme, si l’on veut, de deux en deux couplets, ou plus18.

18En considérant ce témoignage vis-à-vis du répertoire en langue d’oïl, dans une perspective purement comparative, la définition donnée par les Leys d’Amors pourrait soutenir l’appartenance de Ja nus hons pris au genre de la rotrouenge (elle serait plus précisément classifiée comme une canso retronchada ou chanson en « coblas retrochadas per dictio »). Il faut remarquer, de toute façon, que le traité ne considère pas la retroncha comme un genre lyrique en soi, mais simplement une composition formée de strophes caractérisée par la répétition de mots ou de vers entiers. Toutefois, l’auctoritas du traité n’a pas eu une forte influence pour la définition du genre de Ja nus hons pris : Spanke ne l’utilise pas, tandis que Gennrich en ignore le passage dans lequel les Leys d’Amors nient le rôle de la composante musicale comme facteur déterminant pour la définition du genre (« Et es dicha retroncha, quar es de coblas retronchadas, no per autra cauza »). De même, Frank M. Chambers, qui s’occupe directement de la versification, rejette la définition des Leys pour fonder sa théorie de la retroencha, qu’il établit à partir des compositions19. Le plus surprenant, c’est que même les compositions en langue occitane que les rubriques des chansonniers désignent comme « retroenchas » (notamment trois pièces de Guiraut Riquier, une de Joan Esteve et une de Cerveri de Girona20) ne sont pas exactement conformes à la définition de retroncha donnée par les Leys d’Amors21, puisqu’elles ont toutes des refrains composés de deux jusqu’à quatre vers.

2. Les éditions musicales

19Cet aperçu des différentes théories à propos de la définition du genre de la rotrouenge montre la nécessité de continuer la réflexion sur les aspects mélodiques des poèmes impliqués, qui pourraient être fondamentaux pour la définition du genre ou, du moins, pour le débat qui le concerne.

20Au moment de la parution des études de Gennrich et de Spanke, l’interprétation rythmique des monodies profanes faisait encore débat chez les musicologues. C’est probablement pour cette raison que les enquêtes sur la mélodie de Ja nus hons pris se sont concentrées, pendant une longue période, uniquement sur le témoignage du manuscrit O : sa notation musicale “semi‑mensurale” est en effet unique dans le panorama de la monodie profane, ce que lui a valu une place d’exception au sein de la tradition des trouvères22.

21Après la première édition de Gennrich en 1925, plusieurs éditions de la mélodie ont été publiées (cf. la comparaison des éditions dans l’Appendice) :

221) Jean Beck. En 1927 Jean Beck publie la reproduction facsimilaire du chansonnier Cangé, qu’il transcrit intégralement23. Beck rejette la conception du rythme ternaire et en préfère une autre, binaire.

232) Willi Apel et Archibald T. Davison. Une troisième édition musicale paraît en 1946 au sein de la Historical Anthology of Music, par Willi Apel et Archibald Davison24. La mélodie de Ja nus hons pris est transcrite toujours d’après le chansonnier Cangé. L’éditeur inscrit la mélodie dans un cadre rythmique ternaire, mais il en offre une interprétation isochrone.

243) Friedrich Gennrich. Trente ans après sa première publication, Gennrich réimprime la mélodie de Richard dans deux petits recueils dédiés à la lyrique des trouvères. Le manuscrit qu’il choisit est toujours O et l’interprétation ne change que dans des détails minimes25.

254) Hans Tischler et Samuel Rosenberg. Le troisième mode rythmique est aussi employé par Hans Tischler dans sa première édition de la mélodie, publiée en 1985 dans l’anthologie Chanter m’estuet, préparée en collaboration avec Samuel Rosenberg26. Comme chez tous les éditeurs précédents, c’est le ms. O qui est adopté.

265) Hans Tischler. Il faudra attendre le monumental recueil des chansons de trouvères, réalisé par Tischler en 1997 pour voir, à côté de la version du Chansonnier Cangé, l’édition de la mélodie de Richard d’après le chansonnier K avec les variantes des mss. N e X27. Dans cette nouvelle transcription, il est possible de noter que la structure de la mélodie ne change pas par rapport à celle du ms. O, sur la base de laquelle Gennrich avait inclus Ja nus hons pris parmi les rotrouenges. On remarque par contre que, dans la partie β, la mélodie de KNX est sensiblement différente de celle de O. De plus, Tischler signale que, dans X, le troisième vers est écrit deux tons plus bas et que, dans N, à la septième syllabe, la clé est écrite une tierce trop haut, et que, par conséquent, les sept syllabes suivantes ont été notées une tierce plus bas28.

3. Les manuscrits

27Au cours du xxe siècle, la composition de Richard a donc été lue et chantée quasi exclusivement dans la version du ms. O. Pour résoudre la question de l’appartenance du poème au genre de la rotrouenge, il est alors important d’approfondir l’analyse des sources les plus négligées : les chansonniers K, N et X29.

28D’après ces témoins, les deux premiers vers suivent la mélodie de O, bien que de façon un peu simplifiée, tandis que les v. 3-4 s’en détachent, tout en gardant un certain parallélisme. De plus, il faut remarquer que les trois manuscrits témoignent de la même leçon, contrairement à ce qu’on pourrait déduire de l’édition de Tischler. La légère différence entre les versions de O et de KNX qu’on remarquait dans l’édition de Tischler au second hémistiche du v. 4 par rapport au v. 2 est donc bien plus étendue (version de K)30 :

Fig. 1 (voir l’image au format original)

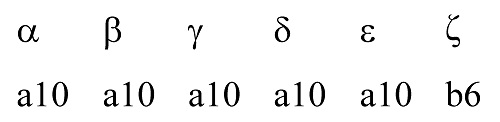

29Le schéma mélodique, selon le témoignage des mss. KNX, sera celui d’une oda continua :

30Une autodéfinition de chanson, un refrain qui n’est pas un véritable refrain, une version de la mélodie longuement cachée : il faut se demander si cette pièce peut être encore qualifiée de rotrouenge. Si l’on accepte la théorie de Gennrich et si l’on ne fait référence qu’au ms. O, cela est certes possible. Par contre, si l’on prend en considération la version de KNX, Ja nus hons pris nous devrions l’exclure. Cela nous explique pourquoi Spanke ne la considérait pas en tant que telle : son étude était consacrée justement aux manuscrits KNPX.

31Par conséquent, la “faute” est à qui ? La méthode de Gennrich, qui peut bien éveiller des soupçons, doit pour le moment être acquittée : une nouvelle enquête sur la rotrouenge qui prendrait en considération tous les manuscrits disponibles avec les outils dont nous disposons aujourd’hui, pourrait en vérifier la fiabilité. De même, les éditions successives ne peuvent pas être critiquées pour avoir négligé la version de KNX. Enfin, la petite faute relevée dans l’édition de Tischler est certes involontaire.

32En revanche, ce sont peut-être les chansonniers qu’il faudrait pointer du doigt. Le coupable serait-il alors O, avec sa parfaite régularité et sa notation d’avant-garde ? Ou bien les chansonniers KNX, témoins d’une version défigurée qui a été cachée dans l’ombre pendant des siècles ?

3.1. La faute de KNX

33La mélodie des mss. KNX éveille les soupçons. Il est vrai que, si l’on transpose deux tons plus haut la mélodie du v. 3, comme le fait Tischler, elle devient presque conforme à la leçon de O. Mais presque : hormis que le début du v. 3, à la hauteur notée, établit une continuité avec la fin du vers précédent (ce qui ne semble pas dû au hasard), un simple déplacement de la clé n’est pas suffisant pour justifier la version de KNX. Dans ces témoins on observe que, par rapport à O, la mélodie :

1) est trop basse tout au long du v. 3 et pour les deux premières syllabes du v. 4 ;

2) remonte à la juste hauteur pour la troisième ( ?) et quatrième syllabe du v. 4 ;

3) monte deux tons trop haut pour le reste du vers 4 :

Fig. 2 (voir l’image au format original)

34Si, effectivement, une transposition a bouleversé la mélodie, elle a aussi affecté les vers suivants :

1) au v. 5, la mélodie tombe une quinte trop bas ;

2) elle remonte à la bonne hauteur à la fin du v. 5 jusqu’à la fin.

Fig. 3 (voir l’image au format original)

35On constate qu’un seul déplacement de la clé n’explique pas un si grand nombre de modifications.

36Il existe toutefois une explication plausible. Les endroits où la mélodie de KNX change brutalement de registre ou s’éloigne de la version de O se situent aux passages suivants : vers 3, s. 1, vers 4 s. 3, vers 4 s. 5, vers 5 s. 1, vers 5 s. 9 (cf. Fig. 2 et Fig. 3). Or, sur ces passages, le nombre de syllabes des trois manuscrits, qui partagent une mise en page presque identique, varie de 7 à 10. Si l’on imagine un modèle hypothétique de 8 syllabes par portée, les lieux problématiques trouvent, dans l’espace de la page manuscrite, une disposition assez régulière : presque tous viennent se placer au début de la portée où en correspondance du début du vers. À partir de ce modèle hypothétique, on pourrait expliquer la transfiguration de la mélodie par le copiste par les étapes suivantes (cf. Fig. 4) :

1) Pour les deux premiers vers (première, deuxième et début de la troisième portée, dans notre modèle hypothétique), la clé avait été positionnée tout en haut, ce qui forçait le copiste à positionner les notes à la limite de la portée.

2) Cela a incité le copiste à transcrire la mélodie dans une position plus confortable lorsqu’il copie la même phrase musicale sur les deux vers suivants. Il décide alors de transcrire la mélodie une ligne en-dessous à partir du troisième vers. Malheureusement, il oublie de modifier la position de la clé.

3) À la portée suivante, la quatrième, le scribe copie la clé de son modèle, bien qu’il ait transcrit les notes une ligne plus bas.

4) À la cinquième portée, le notateur continue à transcrire la mélodie une ligne plus bas par rapport à son modèle, mais cette fois-ci il copie les notes correctement, en baissant la clé comme il se doit.

5) À partir du vers 4 s. 5 (qui occupe la troisième position dans la cinquième portée), le copiste semble se perdre et transcrire ce qu’il lit dans son modèle pour six syllabes, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la portée.

6) Il poursuit sa transcription une (ou deux)31 lignes plus en bas à partir de la portée suivante (la sixième), qui correspond au début du vers 5, mais il copie encore une fois la clé du modèle.

7) En passant à la ligne suivante, à la portée 5 s. 8, il continue sa transcription sans erreurs jusqu’à la fin de la portée, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la composition32.

37Cette hypothèse peut être représentée dans la figure suivante, où la partition de gauche constitue le premier étage (perdu) de la mélodie, qui a été copié, avec les fautes qu’on vient de décrire, dans la partition de droite : cette dernière serait le modèle (également perdu) de KNX.

Fig. 4 : Modèle du subarchétype de KNX (à gauche) et subarchétype de KNX (à droite) (voir l’image au format original)

38Est-ce donc cette longue chaine de fautes qui a défiguré nos manuscrits ? Peut-on croire à cette version des faits ? Peut-être, oui. Mais sommes-nous autorisés à corriger une mélodie sur la base de variantes qui nous semblent transposées ? Si nous n’avions pas le chansonnier Cangé pour nous suggérer une mélodie parfaitement symétrique, aurions-nous osé soutenir ces hypothèses ? Certes, non. Cela nous nous incite par conséquent à reconsidérer le témoignage du ms. O.

3.2. O, un témoin (trop) parfait

39Jean Beck, qui connaissait mieux que quiconque le ms. O, nous avait mis en garde :

Tous les éditeurs qui ont eu l’occasion d’étudier de plus près le chansonnier Cangé, ont été frappés par le fait qu’il présente des leçons qui diffèrent de l’ensemble des chansonniers plus souvent qu’aucun d’eux individuellement, et ils ont été amenés à en conclure que ces variantes doivent provenir d’une ou de plusieurs sources perdues ; ce qu’on ne saurait démontrer que si ces sources se retrouvaient un jour. De deux choses l’une : ou bien, ces variantes, propres au Ms. Cangé, remontent à des sources perdues, ou bien, ce qui est moins difficile à démontrer et tout aussi probable, ces variantes uniques ne sont autre chose que les variantes, les modifications apportées à ces sources, par le copiste en personne de notre manuscrit.

Pour l’étude du texte musical, la méthode sera exactement pareille. Les variantes de graphie et d’interprétation que présente le Ms. Cangé par rapport aux autres, et qui lui sont particulières, ne seront pas mises au compte d’une source inconnue, s’il se trouve qu’elles sont homogènes. Quand nous aurons démontré, en temps voulu, que notre scribe travaille ses transcriptions au fur et à mesure qu’il copie, nous serons en droit d’en conclure que les chansons du chansonnier Cangé sont, en effet, les chansons du Ms. Cangé, que ses variantes sont l’œuvre du copiste et qu’elles ne remontent point à des originaux hypothétiques33.

40La perfection géométrique de O pourrait donc bien venir de l’esprit d’un excellent notateur. De la même façon, la présence du rythme est l’indice d’une interprétation ajoutée a posteriori, qui n’était pas dans les sources. Nous aurions donc ici un scribe “remanieur en série” :

Si nous nous rappelons que le ms. Cangé est le seul chansonnier complet qui s’efforce de transcrire les anciennes notations carrées systématiquement en notations proportionnelles, en faisant la distinction des longues et des brèves (ce qui est une tâche bien compliquée, surtout quand il est difficile de constater si le copiste savait ou pas par cœur les chansons qu’il transcrivait), ces hésitations, ces différences de longues et de brèves d’une version à l’autre [d’une même mélodie conservée dans deux lieux différents à l’intérieur du ms. O] peuvent représenter l’effort du copiste de donner des transcriptions rythmiques des chansons qu’il trouvait notées sans indication de mesure dans ses sources et dont il ignorait lui-même la mesure originale.34

41Le notateur ne se contente pas d’ajouter des rythmes, mais laisse également des traces de nombreuses transpositions :

Pourquoi, demandons-nous, les signes d’altération sont-ils plus nombreux dans le Ms. Cangé que dans les autres chansonniers ? C’est la conséquence nécessaire des transpositions partout où transposition il y a, et dans les autres cas nous y voyons l’activité, disons même le zèle du copiste qui les ajoute, de son propre chef, tout comme les scribes du texte apportent des modifications aux paroles qu’ils transcrivent35.

42C’est un scribe musicien qui va jusqu’à changer la structure musicale pour atteindre une harmonie parfaite :

[…] dans plus de la moitié des chansons la phrase musicale sur laquelle se chantent les deux premiers vers est répétée sur les vers trois et quatre, et les notes de la première reprise correspondent souvent, quant à la forme, à celles de la première phrase36.

43Alors, serait-il possible que le scribe du chansonnier Cangé, ayant un esprit musical éloigné de la mélodie de Richard, l’aurait transformé à son goût “géométrique”, en lui donnant cette même symétrie qui lui a valu une place auprès des rotrouenges de M. Gennrich ?

4. Conclusion

44Malheureusement, nous manquons encore d’éléments pour connaître le responsable de la faute, si faute il y a. Si l’on accepte la première hypothèse (§ 3.1) et si l’on adopte la définition formulée par Gennrich, alors Ja nus hons pris devrait être considérée comme une rotrouenge et les ms KNX témoigneraient ainsi d’un exemple rare d’erreur séparative au sein d’une mélodie. Autrement, nous pourrions envisager que le notateur de O a réécrit la mélodie attribuée à la chanson de Richard (§ 3.2). L’étude de la tradition manuscrite nous permet enfin de constater et d’accepter cette « double vérité » : la chanson de Richard Cœur de Lion est, et en même temps n’est pas, une rotrouenge.

Documents annexes

Notes

1 Pierre Bec, La lyrique française au Moyen Âge (xiie-xiiie siècles), Paris, Picard, 1977-78, I, p. 187.

2 Friedrich Gennrich, Die altfranzösische Rotrouenge, Halle a.S., Niemeyer, 1925.

3 Gaston Paris, La littérature française au Moyen Âge, Paris, Hachette, 1888, p. 177.

4 Karl Bartsch, Chrestomathie de l’ancien français, 8e-15e siècles, accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire, éd. Leo Wiese, Leipzig, Vogel, 1910 [10e éd.], p. 43-44. Dans la préface Wiese nous informe avoir suivi le classement des genres établi par Gaston Paris (p. xi).

5 Plusieurs études qui précèdent celle de Gennrich ont traité de la rotrouenge : Giovanni Galvani, Osservazioni sulla poesia de’ trovatori e sulle principali maniere e forme di essa confrontate brevemente colle antiche italiane, Modena, per gli eredi Soliani tipografi reali, 1829, p. 159-167 (qui propose l’étymon retroeo) ; Ferdinand Wolf, Über die Lais, Sequenzen uned Leiche, Heidelberg, C. F. Winter, 1841, p. 248 ; Wilhelm Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche aus Handschriften zu Bern und Neuenburg: mit grammatischen und litterarhistorischen Abhandlungen, Basel, Schweighauserische Buchhandlung, 1846, p. 183-184 (qui propose l’étymon retroientia et une connexion avec la danse et le peuple) ; Gaston Raynaud et Henri Lavoix Fils, Recueil de motets français des xiie et xiiie siècles, publiés d’après les manuscrits, avec introduction, notes, variantes et glossaire, suivis d’une étude sur la musique au siècle de Saint-Louis, Paris, Vieweg, 1883, p. 301, 323-325 (qui soutient la connexion entre la rotrouenge et la rota ou vielle à roue, comme l’avait déjà proposé Pierre Jean-Baptiste Legrand d’Aussy dans son Fabliaux ou contes du xiie et du xiiie siècle, Paris, Onfroy, 1781, II, p. 323) ; Paul Meyer, « Des rapports de la poésie des trouvères avec celle des troubadours », Romania, 19, 1890, p. 1-62, ici p. 36-41 (qui considère « rotruenge, avec un o […] la forme la plus autorisée » ; rejette l’étymon retroientia, et propose « qu’à l’origine rotruenge s’appliquait plutôt à la mélodie qu’aux paroles » puisque, il dit : « je ne vois pas la différence entre les rotroueges françaises et les chansons à refrain provençales » p. 40-41) ; Fritz Noack, Der Strophenausgang in seinein Verhältnis zum Refrain und Strophengrundstock in der refrainhaltigen altfranzösischen Lyrik, Marburg, Elwert, 1899, p. 93 ; Hermann Suchier, Adolf Birch-Hirschfeld, Geschichte der französischen Literatur von den ältesten Zeiten bis zue Gegenwart, Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1900, p. 174 (qui propose une connexion avec le nom propre « Retrou », qu’on pourrait identifier avec un des plusieurs comtes du Perche ainsi appelés) ; Gustav Gröber, Grundriss der romanischen Philologie, Strasbourg, Trübner, 1902, II, p. 662 (qui définit la rotrouenge comme une chanson normalement composée par plus de cinq strophes destinée à la danse et au chant collectif) ; Gaston Paris, Mélanges de littérature française du Moyen Âge, éd. Mario Roques, vol. II, Paris, Champion, 1910, p. 545-555 ; Alfred Jeanroy, Bibliographie sommaire des chansonniers français du moyen âge (manuscrits et éditions), Paris, Champion, 1918, critique la classification des genres faite par Gaston Raynaud, Bibliographie des chansonniers français des xiiie et xive siècles, Paris, Vieweg, 1884, vol. 2, qui « a souvent confondu les “chansons à refrain” (ou rotrouenges) avec les “chansons avec des refrains”, c’est-à-dire dont chaque couplet se termine par un “refrain” étranger », Jeanroy, Bibliographie, p. VII.

6 Les plus importantes biographies de Richard, qui racontent en détail les circonstances de son emprisonnement, sont Jean Flori, Richard Cœur de Lion, le roi chevalier, Paris, Payot, 1999 et John Gillingham, Richard I, New Haven, Yale University Press, 2002. Je me permets de renvoyer, pour une synthèse, à l’introduction de mon article « Riccardo Cuor di Leone, Ja nuns hons pris ne dira sa raison. Una proposta di edizione critica », Critica del testo, 20/1, 2017, p. 243-300.

7 Ed. Ibid.

8 Ibid.

9 Gennrich, Die altfranzösische Rotrouenge, p. 82-83 (cf. infra).

11 On rapporte dans la table les schémas compilés par Gennrich. Par rapport à la liste de P. Bec, j’exclus R1405 En tous tans se doit fins cuers esjoïr de Guillaume le Vinier, que l’analyse de Gennrich semble définir plutôt comme « balladenartige Virelai », Gennrich, Die altfranzösische Rotrouenge, p. 63-65 ; R1297 Quant voi le tens felon rassoagier de Blondel de Nesle, qui est une rotrouenge pour Raynaud (Bibliographie) et Noack (Der Strophenausgang, p. 11), mais pas pour Gennrich : si la structure métrique (a10 b10 a10 b10 a10 b10 c4 B10 C4) le suggère, celle mélodique (α α β γ1 δ γ2) l’exclut (Gennrich, Die altfranzösische Rotrouenge, p. 70) ; R1227 Quant je plus sui en paor de ma vie, du même auteur, qui parait dans le livre en terme de comparaison avec le grand art des trouvères. Ulrich Mölk et Friedrich Wolfzettel, Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350, Munich, Fink, 1972 proposent des schémas métriques différents par rapport à ceux de Gennrich pour les chansons suivantes : R11: a11’ a11’ a11’ a11’ b3 C10’ B3 (la rime C est égale à a dans la première strophe) ; R593: a5’ b5’ a5’ b5’ c8 c8 D8’ C8 (syntagme refrain « amis douz » au v. 6) ; R538 et R1182 : a10’ a10’ b6 b6 b7 a6’ C6 C6 C7 A6’ ; R1548a : a8 b8 a8 b8 a8 b8 a8 b8 a8 b8 C8 D8 C8 D8 ; R577: a7 a7 a7 b7 C5 C3 B7 ; R527 : a10’ a10’ b6 b6 b7 c6’ D6 D6 D7 C6’ ; R1255 : a7 b6’ a7 b6’ a7 b6’ c11 c11 C11 C11 ; R1583 : a10 a10 a10 a10 a10 a10 a10 a10 + refrain variable ; R1680 : a5’ b4 a5’ b4 a5’ b4 a5’ b4 c5’ d4 c5’ D5 C6’ D3 C6’ D4 ; R1362 : a11 a11 a11 b6 C7 C4 B6 ; R835 : a11 a11 a11 b6 B7 B4 B6 ; R475 : a7 a7 a7 b5’ c7 c7 c7 b5’ D7 D7 D7 E5’ ; R1299 : a7 b6’ a7 b6’ a7 b6’ c11 c11 C11 C11 ; R768 : a11’ a11’ a11’ a11’ a11’ a11’ B7 C4’ B7 C2’ ; R1411 : a11 a11 a11 a11 B4’ B11’.

12 Exceptionnel le cas de la chanson de croisade R401, dans laquelle « vielleicht die Wirkung der Canzone auf die Rotrouenge beobachtet werden kann » (Gennrich, Routrouenge, p. 71). Son statut de rotrouenge est douteux, non seulement à cause de l’absence du refrain, mais aussi pour la structure mélodique, qui ne respecte pas la règle générale de la répétition formulée par Gennrich : le musicologue imagine donc une erreur du notateur (peut-être pour le positionnement de la clé) pour lequel la structure de la mélodie ne se terminerait pas avec « … α1 β γ » mais avec « … α1 β α2 ».

13 Hans Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung : der anonyme Teil der Liederhandschriften K N P X, Halle a.S., Niemeyer, 1925. Le paragraphe dédié à la rotrouenge est aux p. 294-301.

14 La pièce en commun avec Gennrich est R396. Les pièces se divisent ainsi (en italiques celles qui ont un schéma mélodique α α β, soulignées celles avec un schéma mélodique α β α β) : 5 pièces avec schéma métrique « a a a … b b » (R3966, R1450, R988, R1406, R1499) ; 3 pièces avec schéma métrique « a a a … b a b » (R1257, R1775, R599) ; 2 pièces avec une structure métrique très simple (a a a a R292, a a b b R2047) ; 5 pièces qui rentrent avec réserve dans la catégorie de rotrouenge, grâce à leur structure métrique débutant par « a a a … » (R1321, R2056, R138, R146, R1401, plus R1301, dont le schéma mélodique est α α’ α α’ β γ δ).

15 Las Leys d’Amors, Redazione lunga in prosa, éd. Beatrice Fedi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2019, p. 376-377 (II 154). Il sera utile de citer aussi la version en vers des Leys d’Amours : « Retroncha vullats sauber tuig, / Si be petit porta de fruig. / De retroncha. / Retroncha dictats es d’acort / Am vers, car es del sieu resort, / Exceptât qe totas vegadas / Se fay de coblas retronçhadas. », éd. Joseph Anglade, « La rédaction rimée des Leys d’Amors ou les Flors del Gay Saber », Romania, 45, 1919, p. 161-178, ici p. 175 ; plus informative est La doctrina de componre dictatz : « Si vols far retronxa, sapies que deus parlar d’amor, segons l’estament en que·n seras, sia plazen o cossiros ; e no·y deus mesclar altra raho. E deus saber que deu haver quatre cobles, e so novel tota vegada. E deus saber que per han om retronxa car lo refray de cada una de les cobles deu esser totz us. », éd. John H. Marshall, The Razos De Trobar of Raimon Vidal and associated texts, London, Oxford University Press, 1972, p. 96 ; « Retronxa es dita per ço retronxa / per ço cor totes les cobles deven esser retroncades a la fi, e per ço cor lo refrayn de la primeyra cobla serveix a totes les altres cobles. », éd. ibid., p. 97-98.

16 Las flors del gay saber estier dichas las leys d’amors = Les fleurs du gai savoir, autrement dites lois d’amour, traduction de M. d’Aguilar et d’Escouloubre, revue et complétée par M. Gatien-Arnoult, Toulouse, Paya, 1841-1843, vol. I, p. 347.

17 Las Leys d’Amors, p. 341 (II 114).

18 Las flors del gay saber, p. 287.

19 Frank M. Chambers, Old Provençal Versification, Philadelphia, American Philosophical Society, 1985 ; la partie dédiée aux retroenchas est aux p. 233-244. D’après Chambers, les traits distinctifs d’une retroencha sont les suivants : (1) avoir un refrain de 2 vers, qui (2) riment entre eux, (3) ne riment pas avec les vers composant la strophe et (4) ayant le même nombre de syllabes.

20 Respectivement BdT 248.57, BdT 258.65, BdT 258.78, BdT 266.11, BdT 434a.55 ; le sigle BdT fait référence à Bibliografia Elettronica dei Trovatori.

21 Maria Sofia Lannutti, « Per uno studio comparato delle forme con ritornello nella lirica romanza », La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (Padova-Stra, 27 settembre-1 ottobre 2006), éd. Furio Brugnolo, Francesca Gambino, Padova, UNIPRESS, 2009, p. 337-360, propose une distinction entre la retronc(h)a des Leys d’Amors d’une parte et la retroencha occitane et la rotrouenge française de l’autre : « credo si possa dubitare dell’identità di significato tra il termine rotrouenge / retroencha impiegato nei componimenti analizzati e il termine retroncha che le Leys d’Amors mettono in rapporto con le coblas retronchadas. […] Dall’analisi delle rotrouenges designate come tali in epoca antica si desumono due caratteristiche principali, la semplicità degli schemi di rime, monorimi o a due rime quasi sempre alternate […] e la presenza, frequente ma non obbligatoria, di un ritornello […], che è tuttavia rimicamente svincolato dalla strofe », p. 342-343. Pour une analyse comparative des genres lyrique romans cf. Silvia Rozza, Il sistema dei generi nella poesia lirica medievale romanza, thèse de doctorat, Università di Siena et Universidade de Santiago de Compostela, 2020.

22 Sur la notation du Chansonnier Cangé cf. Robert Lug, Semi-mensurale Informationen zur Liedrhythmik des 13. Jahrhunderts, Stuttgart, Ibidem-Verlag, 2019.

23 Jean Beck, Les Chansonniers des Troubadours et des Trouvères, Paris et Philadelphia, Champion et Pennsylvania University Press, 1927 ; Ja nus hons pris est transcrite au vol. 2, n° 152.

24 Archibald Davison et Willi Appel, Historical Anthology of Music, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1946, p. 16.

25 Friedrich Gennrich, Alfranzösische Lieder, Halle a.S., Niemeyer, 1955, p. 18 ; Friedrich Gennrich, Exempla alfranzösischer Lyrik, Halle a.S., Niemeyer, 1958, p. 6.

26 Samuel N. Rosenberg et Hans Tischler, Chanter m’estuet, Songs of trouvères, Bloomington, Indiana University Press, 1985, p. 195.

27 Hans Tischler, Trouvère Lyrics with Melodies, Complete Comparative Edition, American Institute of Musicology Hänssler-Verlag, 1997, vol. 12, n° 1079.

28 Ibid. Les mélodies de O e de KNX, dans une transcription rythmiquement neutre mais riche en détails paléographiques et variantes, sont données par Davide Daolmi dans son étude dédiée à Blondel de Nesle (Trovatore Amante Spia, Lucca, LIM, 2015, p. 226) : les notes correspondent à celles de l’édition de Tischler, Lyrics with Melodies, par contre Daolmi suggère la possibilité que les notes des dernières six syllabes du troisième vers soient, dans KNX, écrites une tierce trop haut.

29 Une transcription neutre de toutes les mélodies, pourvue de spécifications d’ordre paléographique et sans aucune intervention corrective, est fournie en appendice à Milonia, « Ja nuns hons pris » et, en ligne accompagnée par une exécution musicale, sur le site Lirica Medievale Romanza.

30 La mélodie est conservée dans les mss. K fol. 392, N fol. 180r, X fol. 252r-v.

31 Par rapport à la version de O, on dirait que la version de KNX est notée deux lignes trop en bas. De toute façon, rien n’empêche que dans le modèle du modèle de KNX la mélodie était monotone (comme aux v. 1 et 3) et que le v. 5 n’était qu’une longue chaine de do.

32 L’hypothèse d’un modèle dont le feuillet était abîmé du côté droit, en mesure de masquer les clés de toutes les portées est aussi possible ; par contre, pourquoi les clés auraient été omises au début du v. 3 et au v. 4 s. 4, qui auraient dû être placées au milieu des respectives portées, resterait inexpliqué.

33 Beck, Les chansonniers, vol. 2, p. 10.

34 Ibid.

35 Beck, Les chansonniers, vol. 2, p. 32.

36 Beck, Les chansonniers, vol. 2, p. 23.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Stefano Milonia

University of Warwick

Stefano Milonia a obtenu son Doctorat en Philologie Romane à l’Université de Rome Sapienza et en co-tutelle avec PSL-École Pratique des Hautes Études. Il a travaillé comme ingénieur d’étude pour le CNRS à l’université de Toulouse 2 – Jean Jaurès et a été un visiting scholar à l’Université de Cambridge. Il est à présent WIRL-COFUND Fellow à l’Université de Warwick. Il s’est intéressé à la littérature occitane, française et italienne du Moyen-Âge, à la musique médiévale et aux

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)