- Accueil

- > Les numéros

- > 3 | 2021 - Langues et musiques dans les corpus ch ...

- > O felix Germania : un office liturgique cistercien en l’honneur des vierges de Cologne. Étude des interrelations entre textes et mélodies

O felix Germania : un office liturgique cistercien en l’honneur des vierges de Cologne. Étude des interrelations entre textes et mélodies

Par Kristin Hoefener

Publication en ligne le 09 novembre 2021

Résumé

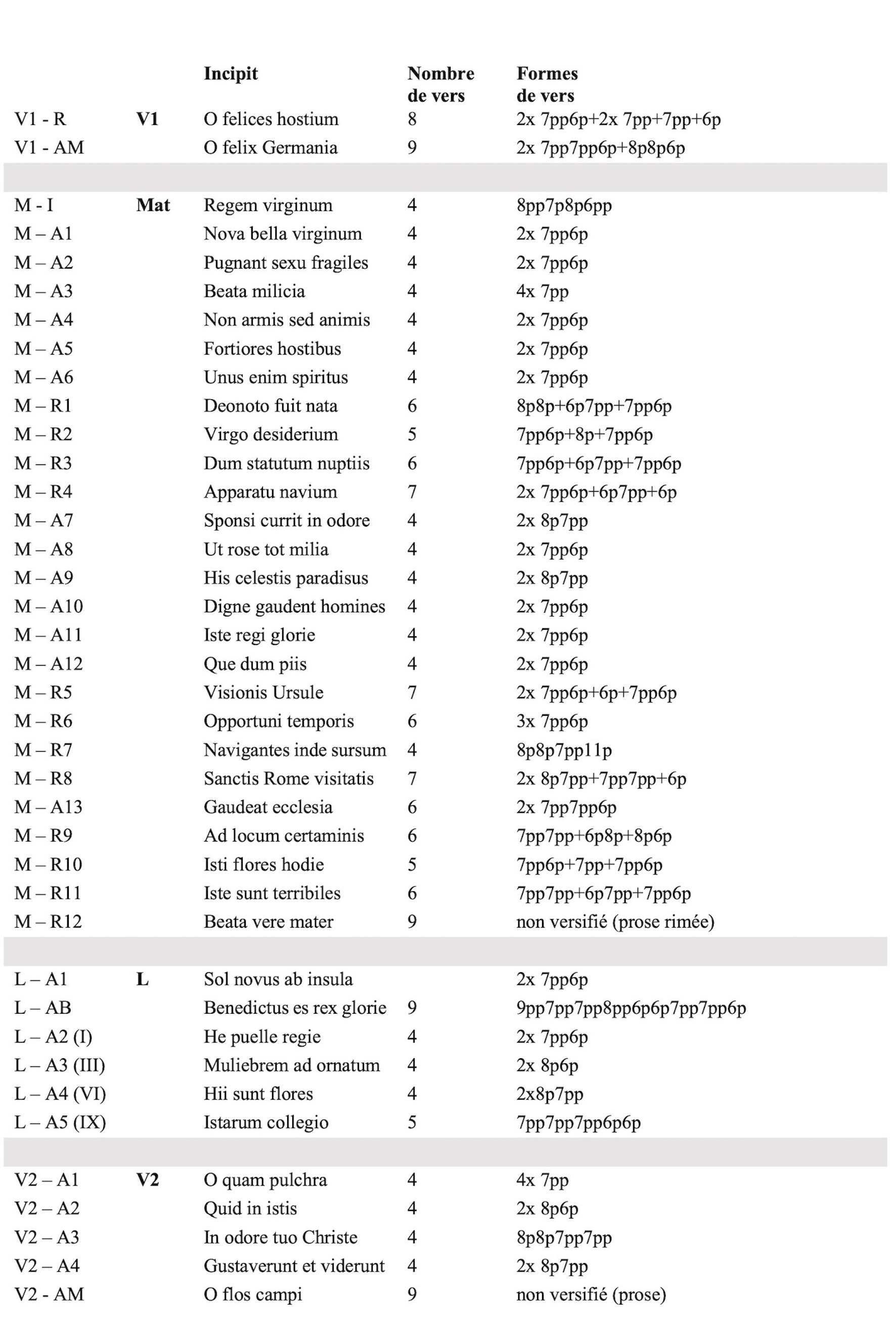

The cult of the relics of saints not only played a major role in the christianisation of Europe, but also significantly shaped the evolution of religious communities, monastic or urban, throughout the Middle Ages. The translation of the relics of the saint virgins of Cologne through the network of Cistercian monasteries and the resulting boom of the cult, in particular through the creation of a specific office cycle in honour of these holy women, is the subject of this article. The office cycle O felix Germania as transmitted in a 13th century antiphoner of the Cistercian abbey Morimondo particularly illustrates how cults evolved when transmitted from one place to another, and how they somehow culminated in the composition or compilation of an office cycle. Crossing musicological and philological methods, texts and melodies from this cycle as well as their interrelationships are presented

Le culte des reliques des saints a non seulement joué un rôle majeur dans la christianisation de l’Europe, mais il a façonné de façon signifiante l’évolution des communautés religieuses, monastiques ou urbaines, pendant tout le Moyen Âge. La translation des reliques des saintes vierges de Cologne par le réseau des monastères cisterciens et l’épanouissement du culte qui en découle, notamment par la création d’un office propre en l’honneur de ces saintes femmes, est le sujet de cet article. Le cycle d’offices O felix Germania tel qu’il a été transmis dans un antiphonaire du xiiie siècle de l’abbaye cistercienne Morimondo illustre particulièrement comment les cultes évoluèrent au cours de leur transmission de lieu en lieu, et comment ils culminaient en quelque sorte en la composition ou compilation d’un cycle d’offices. Croisant méthodes musicologiques et philologiques, nous présenteront textes et mélodies de ce cycle ainsi que leurs interrelations.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

O felix Germania : un office liturgique cistercien en l’honneur des vierges de Cologne. Étude des interrelations entre textes et mélodies (version PDF) (application/pdf – 2,4M)

Texte intégral

« If it be now, tis not to come, if it be not to come, it will be now ;

if it be not now, yet it will come. The readiness is all. »1

1Quand Hamlet dit « Le tout est d’être prêt », il parle de la disponibilité à être prêt pour la mort, inévitable et imprévisible. Les martyrs sont également prêts à mourir, pour leur foi chrétienne. Bien que la mort leur soit souvent annoncée par un rêve ou une vision, les premiers martyrs ne savent pas à l’avance la date et le lieu de leur mort ; ils doivent être préparés en permanence à ce moment. Ainsi, dans une vision sous forme de rêve nocturne2, Ursule voit un ange lui annoncer son martyre (voir Fig. 1) pendant le pèlerinage à Rome qu’elle allait entreprendre avec ses compagnes. Conformément à la vision, les vierges subissent le martyre à leur retour de Rome, aux portes de Cologne. « Le reste appartient au silence » continue Hamlet dans la même scène, au moment de sa propre mort. Au contraire, la véritable vie des martyrs se trouve dans l’après-vie et dans leur culte. Ce dernier comprend non seulement la célébration liturgique mais aussi la vénération des reliques, la création de sculptures et d’autres représentations iconographiques. Éloge funèbre et chants en l’honneur de la vie des vierges martyres de Cologne3, l’office liturgique O felix Germania ne s’exécute pas en silence, mais il est chanté solennellement le jour de la fête, le 21 octobre, par les hommes ou les femmes d’une communauté religieuse.

Figure 1 – Vittore Carpaccio, Le songe de sainte Ursule, 1495-1500 (Venise, Galleria dell’Accademia)  (voir l’image au format original)

(voir l’image au format original)

2Suivant les sources, le groupe des vierges martyres était dirigé soit par Pinnosa, soit par Ursule, son nombre variant entre ‘vierges’, onze ou onze mille4. Deux cultes se sont parallèlement établis au xe siècle à Essen (Pinnosa) et Cologne (Ursule). Ensuite, seul le culte des vierges de Cologne se répandit progressivement, d’abord dans les communautés de sanctimoniales des régions saxo-ottoniennes (xe-xie siècle), puis dans de nombreuses communautés monastiques et séculières qui mobilisent leurs réseaux pour se doter de reliques5. Quand, lors des travaux d’agrandissement de la ville de Cologne et de ses remparts au début du xiie siècle, fut découvert un cimetière romain, l’on attribua les ossements au groupe des onze mille vierges et la ville devint le centre de distribution des reliques. Avec les vierges comme saintes patronnes, la ville vit rapidement croître sa réputation de lieu de pèlerinage et se transforma en un centre de dévotion et un véritable pôle d’influence pour d’autres communautés religieuses6.

3Avec la distribution des reliques et la stabilisation du culte, différents cycles d’offices7 en l’honneur des vierges de Cologne se répandirent d’abord à travers les réseaux Bénédictins, puis à partir du xiiie siècle chez les Cisterciens. Dans le cadre de mes travaux de recherche, dix cycles d’offices différents ont été identifiés dans des sources liturgiques ou hagiographiques8. L’un de ces cycles, O felix Germania9, est transmis à partir du xiiie siècle dans au moins dix manuscrits liturgiques de provenance cistercienne :

-

Morimondo : Paris, BNF, n.a.l. 1412, fol. 196r-200v (antiphonaire, additions du xiiie s.)

-

Rein : Wien, ÖNB, Cod. 1799**, fol. 232-236v (antiphonaire, additions du xiiie s.)

-

Clairvaux : Troyes, Bibl. mun., 1160, fol. 378v (bréviaire, xiiie s.) ; Troyes, Bibl. mun., 1977, fol. 205r-206v (bréviaire, xiiie s.) ; Troyes, Bibl. mun., 2030, fol. 29r-32r, 539v (bréviaire, xiiie s.) et Troyes, Bibl. mun., 1970, fol. 101r-102v (bréviaire, xve s.)

-

Poblet : Paris, BNF, lat. 12038, fol. 257r (bréviaire, xiiie s.)

-

de Silésie : Wrocław, Bibl. Uniw., I F 394, f. 197-200 (xiiie s.) et Wrocław, Bibl. Uniw., I F 401, f. 201v-206v (xiiie s., probablement cistercien)

-

Heinrichau : Wrocław, Bibl. Uniw., I F 397, f. 217v-221v (xive s.)

4Les deux antiphonaires de Morimondo et de Rein en Styrie transmettent le cycle O felix Germania avec une notation musicale dans les additions du xiiie siècle, tandis que les bréviaires contiennent seulement les textes. À la même période, le cycle est transmis dans trois manuscrits de St. Gall, également dans les additions du xiiie siècle : St. Gall, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 391, p. 15-22 ; Cod. Sang. 389, p. 306-414 et Cod. Sang. 565, p. 499-501.

La source principale : l’antiphonaire de Morimondo (Paris, BnF n.a.l. 1412)

5Il est très probable que la présence de la fête de saint Bernard, adoptée dans l’ordre en 1174, marque le terminus post quem non de la transcription de l’antiphonaire10. La partie la plus ancienne de l’antiphonaire (le corpus principal) comprend un sanctoral, l’office pour la Dédicace, l’office des morts, des psaumes d’invitatoire, un tonaire, des tons de psaumes et l’hymne Te decet laus. L’ensemble des chants liturgiques est disposé sur une seule colonne, le texte rédigé à l’encre brun foncé, les rubriques et les incipits à l’encre rouge, parfois remplis de couleurs jaune ou verte. Les mélodies du corpus principal sont notées en notation cistercienne sur quatre lignes avec les lettres (clés) C, F ou G ; la ligne du fa est en rouge11.

6Les additions (fol. 195r-202r) contiennent des lectures, l’office liturgique des Onze mille vierges ainsi qu’une main solfégique12. Claire Maître date les additions, tout comme les deux exlibris à l’encre verte « Liber sancte Marie de Morimundo mediolanensis diocesis » (fol. 202v, par une autre main) de la seconde moitié du xiiie siècle13, ce qui signifierait que les additions aient été copiées à Morimond14. Le cycle O felix Germania et les chants de l’office de la messe sont écrits en notation carrée qui se caractérise par un style particulièrement fin, typique au xiiie siècle15.

Le culte des vierges de Cologne à Morimondo

7Chez les Cisterciens, la fête des vierges de Cologne est d’abord localement adoptée à partir de 1217 dans les monastères de la province ecclésiastique de Cologne16. Suite à la décision du Chapitre Général en 1260, elle est ensuite introduite dans l’ensemble de l’ordre17. Son introduction dans les filiales de Morimond s’explique possiblement par les liens étroits entre l’abbaye bourguignonne de Morimond et la ville de Cologne. C’est Arnaud Ier, abbé de Morimond entre 1115 et 1126, et frère de l’archevêque de Cologne Frédéric Ier (1100-1131), qui lors de sa visite de Cologne en 1123, en pleine période des travaux de déterrement des ossements des vierges, a pu emporter des reliques en Bourgogne18. De Morimond elles seraient arrivées à Morimondo, filiale lombarde fondée en 1134. Aucun calendrier en provenance de Morimondo ni récit de translation ou liste de reliques ne mentionnent la fête des vierges de Cologne19. Le seul indice de l’introduction de la fête des vierges de Cologne à Morimondo consiste en l’addition de l’office au xiiie siècle dans l’antiphonaire n.a.l. 1412, dans la seconde moitié du xiiie siècle20.

Les chants liturgiques : mélodies et textes

8Les sources cisterciennes susmentionnées transmettent de façon très homogène le cycle O felix Germania. Le cycle de Morimondo, commençant avec la rubrique in natali xi milium virginum au fol. 196r, comporte les chants pour les premières Vêpres, Matines, Laudes – avec indications en chiffres romains de chants qui sont repris pour les petites heures Prime, Tierce, Sexte et None – ainsi que pour les secondes Vêpres et pour l’office de la messe21 (voir tableau 1). Passages narratifs et louanges alternent dans les textes de cet office liturgique. Trente-sept textes sur trente-neuf sont versifiés. Le dernier répons des Matines Beata vere mater ecclesia est en prose rimée, l’antienne du Magnificat O flos campi en prose. O felix Germania s’inspire librement de la passion en prose Regnante Domino (IV, 22) quand elle rapproche la glorification de la Jérusalem céleste, Britannia, Germania, Rome et Cologne :

Glorietur ergo superna Hierusalem, et caelestis illa curia, tot ingenuis ciuibus ampliata, ubi non est seruus, aut liber, masculus aut femina. Glorietur Britannia, quamuis in Adam generans, uirgineae tamen indolis foecunda. Glorietur Germania, tot lectissimus Oceani flores excipiens. Glorietur Roma, numerum uirginum, quem acceperat, reddens. Glorietur Colonia, talem apud se thesaurum retinens22.

[Que soit donc louée Jérusalem céleste, et la curie céleste, accrue par tant de citoyens nobles, où il n’y a ni esclaves ni hommes libres, ni hommes ni femmes. Que soit louée Britannia, engendrée en Adam, pourtant féconde en facultés virginales. Que soit louée la Germanie, accueillant tant de fleurs choisies de l’océan. Que soit louée Rome, qui rend le nombre de vierges qu’elle avait reçu. Que soit louée Cologne, qui retient un tel trésor auprès de soi.23]

9La parabole des vierges folles et des vierges sages (Matt. 25) constitue une autre source d’inspiration pour les textes, comme nous pouvons le voir dans l’exemple du répons des premières Vêpres :

|

répons |

Matt. 25. 3-4, 10 |

|

O felices hostium / fortium victrices quibus dum ad sanguines / usque restitistiss |

[…] sed quinque fatuae, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum |

|

oleo non vacue / nec segnes ut fatue |

prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus |

|

ad celestes nuptias / simul introistis |

Dum autem irent emere, venit sponsus : et quae paratae erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua |

|

[Heureuses vainqueresses de puissants ennemis auxquels vous avez résisté jusqu’au sang, ni dépourvues d’huile, ni paresseuses comme les folles, aux noces célestes entrées ensemble] |

[Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. […] Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.] |

10L’on retrouve également deux concordances avec un office versifié de l’auteur Hermann Joseph de Steinfeld, créé vers 1200 à Cologne24 : l’antienne du Benedictus Benedictus es rex glorie et l’antienne du Magnificat O flos campi. Les deux antiennes qui se distinguent très clairement des autres chants par leur longueur (Benedictus) et leur forme en prose (O flos) constituent un indicateur de stratification de l’office liturgique. Ces éléments laissent supposer qu’au moins une partie du texte du cycle O felix Germania ait été rédigée à Cologne.

Textes : vers, rimes et accentuation

11En alternant des formes relativement conventionnelles comme le septénaire trochaïque et le vers goliard, les textes du cycle se présentent dans leur ensemble plutôt contrastés. Le nombre de vers est utilisé pour parler de la longueur du texte, et de sa structuration en unités par deux ou trois25 (voir tableau 1).

Tableau 1 – Incipits et formes (voir le tableau au format original)

12Le septénaire trochaïque, habituellement composé de vers octosyllabiques paroxytons (8p) et de vers de sept syllabes proparoxytons (7pp)26, soit dans sa forme simple (8p7pp) ou double (2x 8p7pp) se trouve dans seulement cinq antiennes (M-A7, A9, L-A4, V2-A3, A4) et deux répons (M-R7, R8) du cycle. Au total vingt-quatre textes du cycle sont en double ou triple vers goliard (7pp+6p), parfois en combinant des éléments plus librement :

-

double : M-A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12 ; L-A1, A2

-

triple : M-R6

-

en doublant des éléments : M-R11, A13

-

combinaisons 7pp et 6p : V1-R ; M-R3, R4, R5, R10 ; L-A5

-

autres combinaisons : V1-AM ; M-R2, R8, R9, R12

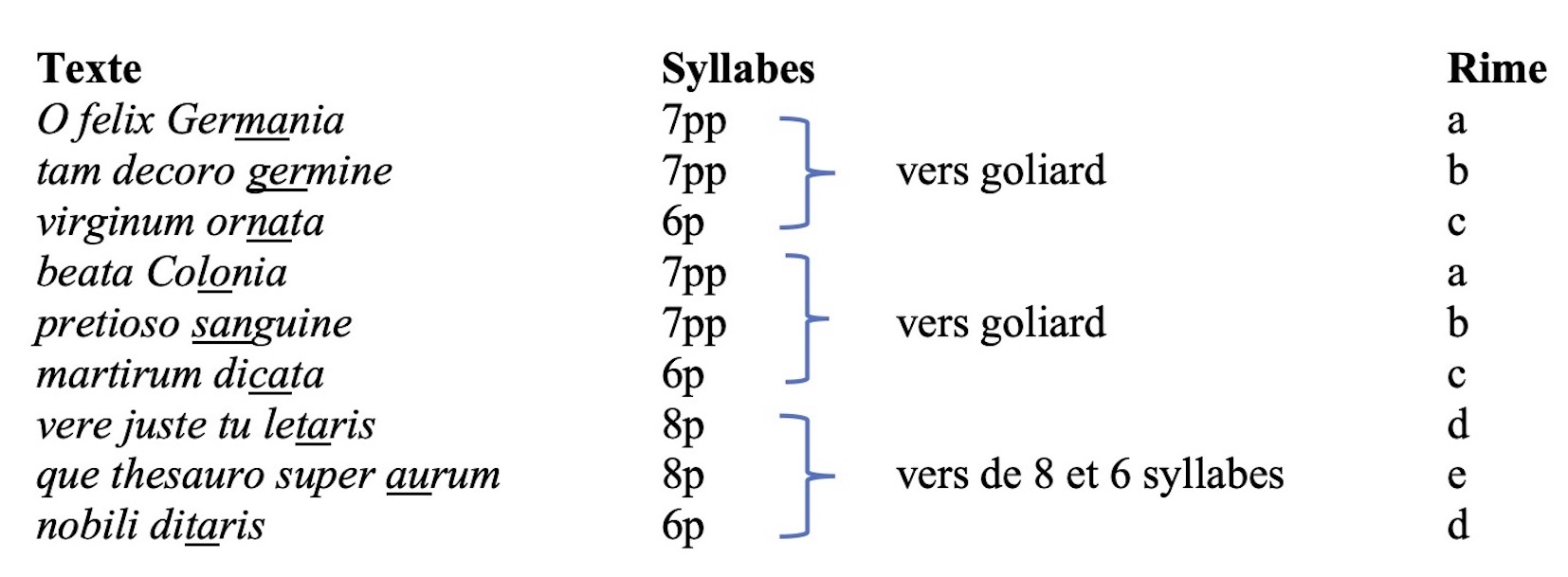

13Un seul texte de répons (M-R8) combine heptasyllabes trochaïques et vers goliards : quatre textes (M-I, L-A3, AB, V2-A2) qui mélangent les deux vers et deux antiennes (M-A3 et V2-A1) sont en vers 4x7pp. L’antienne du Magnificat O felix Germania combine deux vers goliards avec des vers octosyllabiques ou hexasyllabiques (8p, 8p, 6p) :

Tableau 2 – antienne du Magnificat O felix Germania (voir le tableau au format original)

14Les trois tercets de l’antienne ont la forme aab-aab-ccb, les rimes des deux premiers tercets en vers goliard se répétant (2x – ia – ine – ata), tandis que dans le dernier tercet sont introduites des nouvelles rimes (– taris – um – taris). Cette antienne exceptionnellement longue est la seule dans laquelle les formes des vers et des rimes sont ternaires, ce qui offre un contraste marqué avec les autres textes de chants.

Interrelations entre textes et mélodies

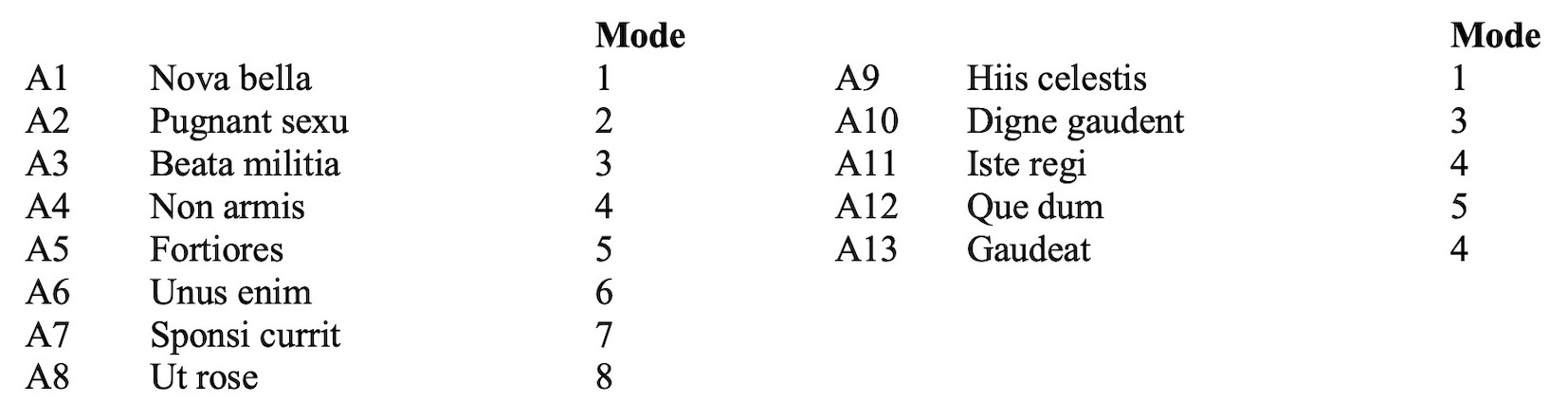

15Les relations texte-musique peuvent être abordées sur trois niveaux distincts : la dimension sémantique, la dimension linguistique « sonore » et la dimension mélodique27. Nous nous concentrons ici sur les interrelations des deux dernières. Comment les formes de la dimension linguistique se traduisent-elles dans les mélodies, quels sont les liens entre métrique et accentuation ? Les mélodies, soulignent-elles les vers et les rimes ou forment-elles une sorte de contrepoids aux textes ? Dans la plupart des chants de ce cycle la mélodie « rime » véritablement, c’est-à-dire qu’elle alterne les accents musicaux comme les « sonorités » du texte rimé. Dans d’autres chants, textes et mélodies sont plus indépendants. Les antiennes des Matines de ce cycle sont composées en séries modales, caractéristiques pour les compositions de cycles d’offices aux xiie et xiiie siècles. Ces changements de modes préprogrammés permettent une grande richesse de sonorités ou contrastes et soulignent l’aspect cyclique de l’office liturgique28. Le schéma séquentiel va du mode 1 à 8, puis commence un nouveau cycle incomplet (voir tableau 3).

Tableau 3 – antiennes des matines et leurs modes mélodiques (voir le tableau au format original)

16Les textes des antiennes des Matines constituant un groupe très homogène (12 sur 13 antiennes sont formées de deux vers, 11 sont en double vers goliards), le schéma séquentiel des mélodies offre ici une variation bien audible qui se fait ressentir quand la finalis ascendante crée une tension en passant d’une antienne à la suivante. Bien que la série des antiennes soit interrompue à deux répétitions par la série des répons et les lectures, ne suivant aucun schéma modal, l’effet de tension des tons de plus en plus hauts devait se faire ressentir et créer un lien entre les chants. Les antiennes de Laudes ne suivaient pas non plus un schéma modal. Nous revenons aux questions suivantes : comment se traduisent ces formes dans les mélodies qui sont associées aux textes ? Soulignent-elles les vers et les rimes par imitation rythmique, par une accentuation mélodique ou bien se développent-elles de façon plus indépendante ? Nous avons choisi trois exemples qui nous semblent représentatifs pour mieux comprendre les interrelations entre textes et mélodies : une antienne et un répons des Matines et l’antienne du Magnificat O felix Germania, dont nous avions déjà analysé le texte plus haut.

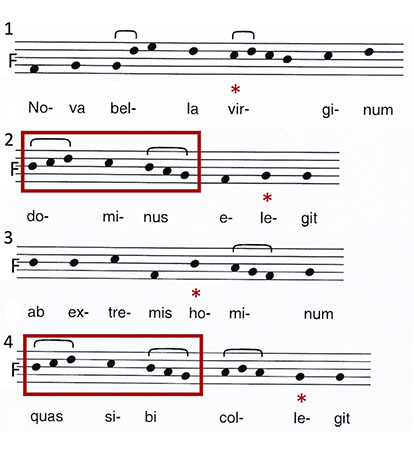

Figure 2 – Antienne en mode de ré Nova bella virginum / dominus elegit / ab extremis hominum / quas sibi collegit (voir l’image au format original)

17Le texte de cette première antienne des Matines suit un schéma de deux paires : deux vers goliards (2x 7pp6p) avec des rimes croisées sur -inum et -legit (abab). Les quatre phrases musicales correspondantes peuvent plutôt être décrites avec la forme ABCB’. La première commence avec le mouvement typique du 1er mode (CD)D-a et monte directement sur la note la plus haute, le b, puis elle reste autour de la quinte supérieure a29. Les phrases 2 et 4 commencent avec le même mouvement ascendant – descendant (voir les passages encadrés), puis elles se terminent sur deux cadences différentes, l’une ascendante et l’autre descendante. La troisième phrase répond mélodiquement à la première, avec un mouvement de quinte descendante se dirigeant vers la finalis D. La mélodie légèrement mélismatique ne quitte pas le premier mode et n’excède pas l’ambitus d’une septième (C-b). Les accents toniques30 hominum et virginum sont transcrits musicalement par un mélisme sur ho- et un son aigu sur vir-. Seules les finalis répétées des phrases 2 et 4 (CDD ou EFEDD) ont un effet de rime mélodique. Par ailleurs, sur un total de huit mélismes en tout, seuls quatre se situent sur un accent tonique, ce qui montre que l’accentuation mélodique est bien plus subtile qu’une prolongation par groupement de sons alternant avec des sons syllabiques. Tous les accents toniques des mots finaux virginum, elegit, hominum et collegit sont aussi mélodiquement accentués, soit par un mélisme (1), par un son aigu (3), ou par la répétition d’un son (2, 4).

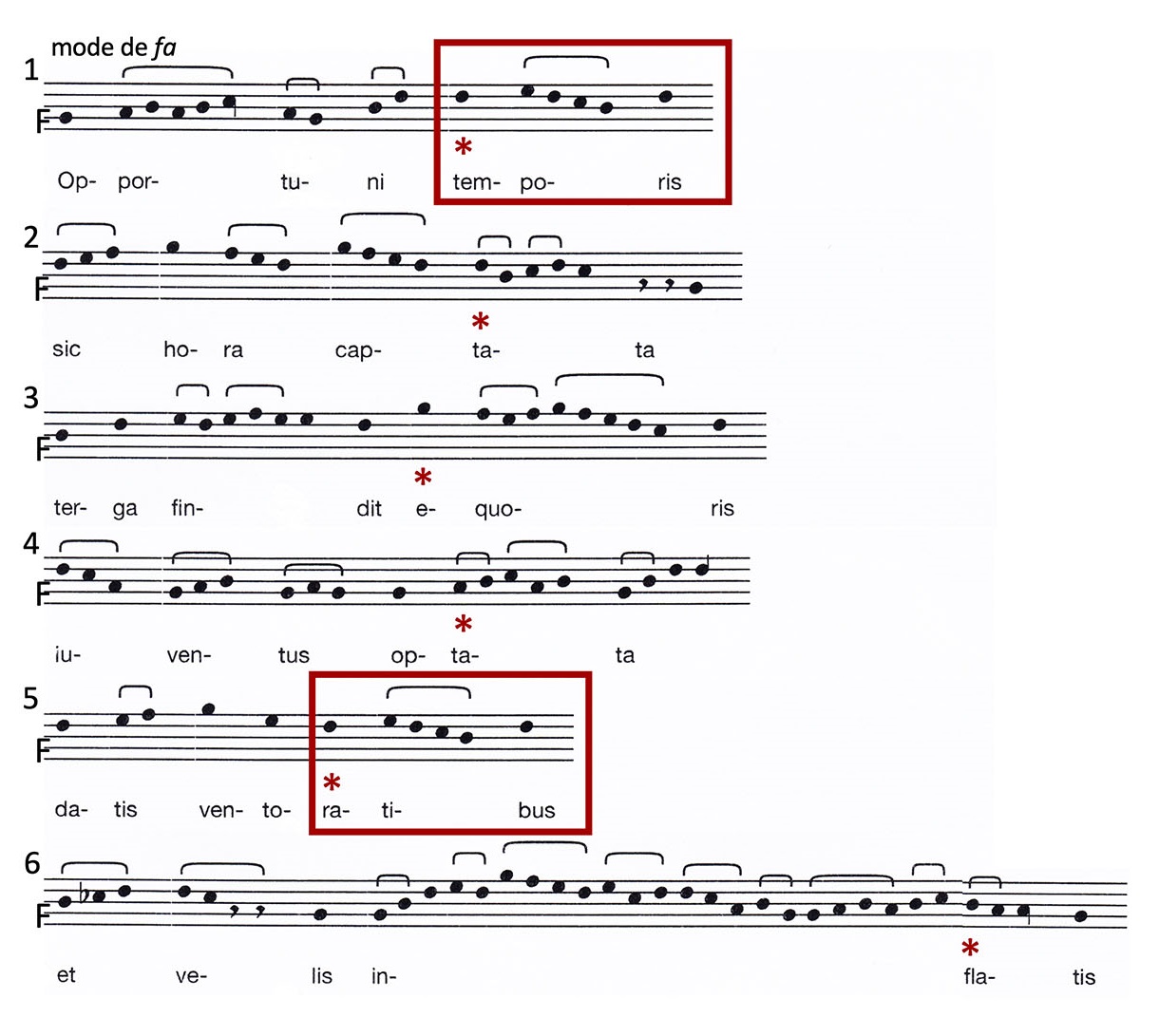

Figure 3 – Répons Opportuni temporis / sic hora captata / terga findit equoris / iuventus optata / datis ventoratibus / et velis inflatis (voir l’image au format original)

18Le texte du sixième répons des Matines Opportuni temporis se compose de trois vers goliards (3x 7pp6p) avec deux rimes croisées sur -oris, -ata, puis une paire sur -ibus, -atis (ababcd). À cela correspondent six phrases musicales plutôt mélismatiques, pouvant être plus ou moins regroupées en trois paires (périodes). La première période, qui correspond au premier vers goliard (1-2), commence à se diriger vers la quinte supérieure du mode mélodique, puis vers l’octave, avant de redescendre sur la finalis. La deuxième période (3-4) occupe surtout l’espace entre la quinte et l’octave supérieures. Aussi mélismatiques que la première période, ses deux cadences terminent sur la quinte et mettent bien en relief la partie intermédiaire du chant31. La dernière période (5-6) commence par une phrase assez statique, plus courte et moins ornée, restant dans la tessiture entre la quinte et l’octave, avant de conclure avec une cadence finale et un mélisme sur la finalis. La forme tripartite du texte se fait alors tout à fait ressentir dans le déploiement mélodique du répons. En outre, nous constatons que la mélodie « rime » en accentuant les accents qui se trouvent sur l’antépénultième ou la pénultième syllabe. Des sons aigus appuient les accents toniques de la paire de rimes temporis/equoris, des courts mélismes font de même avec la paire captata/optata. La cadence mélodique de la pénultième phrase sur ventoratibus reprend la formule exacte de temporis (voir les passages encadrés) créant de la sorte un lien intérieur et un élément d’équilibre. Seulement la mélodie de la phrase finale, avec son mélisme étendu typique des répons des Matines, ne renforce pas l’accent tonique du mot inflátis.

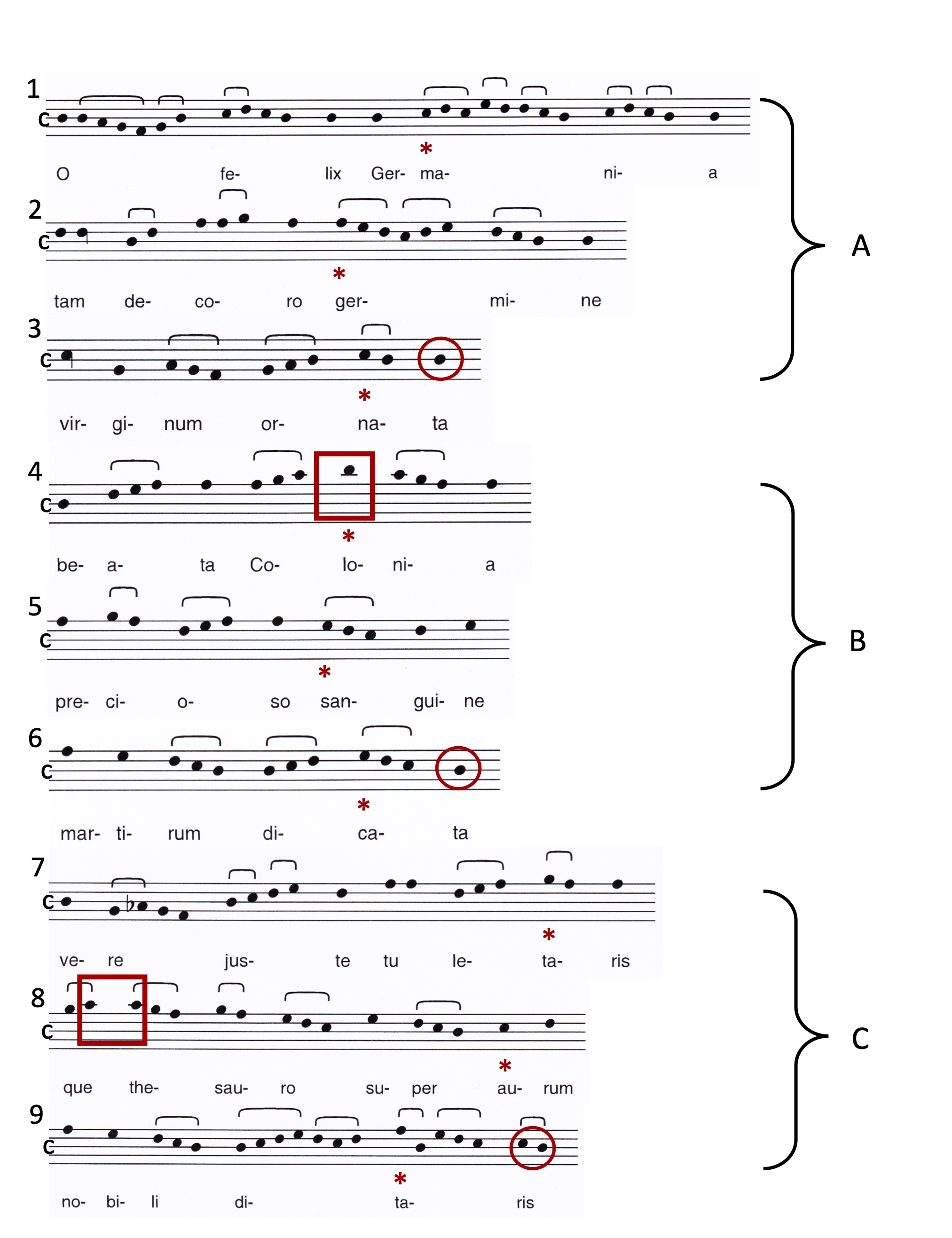

Figure 4 – Antienne en mode de fa (transposé sur do) O felix Germania / tam decoro germine / virginum ornata / beata Colonia / pretioso sanguine / martirum dicata / vere juste tu letaris / que thesauro super aurum / nobili ditaris (voir l’image au format original)

19Les trois tercets de l’antienne du Magnificat O felix Germania ont la forme aab-aab-ccb et mélangent vers goliards et vers octo- ou hexasyllabiques (8p, 8p, 6p). Les deux premiers tercets ont des rimes de forme abc-abc (2x -ia, -ine, -ata), le dernier la forme ded (-taris, -um, -taris). Bien que la mélodie de l’antienne semble à première vue plutôt ornée, ses gestes mélodiques sont assez simples. La mélodie en mode de fa plagal est transposée sur C, l’échelle G a b c d e f g aa bb cc ayant un si-bémol dans les graves et un si-naturel dans l’aigu32. L’espace plagal y est seulement déployé dans les phrases 1, 3 et 7, équilibrant la mélodie assez longue en faisant contrepoids à la partie aiguë. La mélodie atteint son point culminant cc dans les phrases 4 et 8, pour souligner Colonia et que thesauro et pour mettre en valeur le lieu du martyre et de la vénération du groupe des vierges (voir les passages encadrés). Elle suit aussi le texte dans sa structuration en trois périodes qui terminent toutes sur la finalis (voir les cadences encerclées). Les accents toniques des rimes sont exprimés dans la mélodie par des notes aiguës (ornata, Colonia, letaris), des mélismes (Germania, germine, sanguine, dicata, ditata) ou une tension seconde-tierce (aurum). La mélodie de l’antienne du Magnificat semble, par moment, mener sa propre vie, en se déployant plus librement, ce qui produit un effet solennel et renforce son rôle dans la liturgie.

Conclusion

20Au début de cet article nous avons vu que la croyance dans la vertu des reliques s’est développée parallèlement au culte du groupe des vierges de Cologne. Le culte est né dans une communauté de sanctimoniales à Cologne, les laudes les plus anciennes In choro sanctorum sont attestées chez des sanctimoniales ottoniennes à Essen et à Quedlinburg. Aux premiers cycles d’offices complets bénédictins du xiie siècle suivent plusieurs cycles cisterciens dont O felix Germania qui a été diffusé largement dans les monastères de l’ordre, notamment à Morimondo. Les textes du cycle O felix Germania sont de nouvelles créations en vers et nous constatons que la variété des structures métriques, ou leur variances et combinaisons, augmente avec la création de nouveaux offices liturgiques. Les interrelations entre textes et mélodies ont été examinées, par exemple, en analysant le nombre de syllabes et de notes, la structure des rimes et de leurs accents toniques, ainsi que leur profil mélodique (tons aigus et graves, cadences), l’ambitus et la présence de séries modales. Les exemples soulignent que les textes ont majoritairement la forme classique de l’antienne à quatre vers (exemple 1), ou celle des répons à six vers (exemple 2), mais qu’ils peuvent atteindre jusqu’à neuf vers (exemple 3). Les formes mélodiques reflètent la plupart du temps les vers et les rimes et rendent ainsi le cycle homogène. Comme résultat, nous constatons qu’il n’est pas possible de déterminer sur la base des caractéristiques stylistiques si le cycle avait été composé à Morimondo. L’abbaye de Morimondo avait cependant des liens directs avec Cologne et aurait pu « acquérir » le cycle d’offices en même temps que les reliques.

21La présence de cet office dans les sources originaires des filiales de Clairvaux rend plausible une composition ou une compilation cistercienne, éventuellement à Cologne. Les résultats de cette recherche sur ce cycle d’office en l’honneur de sainte Ursule et de ses compagnes apportent ainsi un éclairage inédit sur le lien étroit entre reliques, culte et offices liturgiques33.

Documents annexes

- Figure 1 – Vittore Carpaccio, Le songe de sainte Ursule, 1495-1500 (Venise, Galleria dell’Accademia)

- Tableau 1 – Incipits et formes

- Tableau 2 – antienne du Magnificat O felix Germania

- Tableau 3 – antiennes des matines et leurs modes mélodiques

- Figure 2 – Antienne en mode de ré Nova bella virginum / dominus elegit / ab extremis hominum / quas sibi collegit

- Figure 3 – Répons Opportuni temporis / sic hora captata / terga findit equoris / iuventus optata / datis ventoratibus / et velis inflatis

- Figure 4 – Antienne en mode de fa (transposé sur do) O felix Germania / tam decoro germine / virginum ornata / beata Colonia / pretioso sanguine / martirum dicata / vere juste tu letaris / que thesauro super aurum / nobili ditaris

Notes

1 William Shakespeare, Hamlet, acte 5, scène 2, consultable sur le site http://shakespeare.mit.edu/hamlet/hamlet.5.2.html.

2 Cf. Erich Benz, Die Vision: Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1969, p. 160.

3 Nous utilisons la plupart du temps la dénomination « vierges (martyres) de Cologne », parfois aussi « Onze mille vierges » ou pour le culte et l’office liturgique, indépendamment des dénominations mentionnées dans les rubriques.

4 Cf. Scott B. Montgomery, St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins of Cologne, Oxford, Peter Lang, 2009 ; Kristin Hoefener, « From St Pinnosa to St Ursula - The Development of the Cult of Cologne’s Virgins in Medieval Liturgical Offices », The Cult of St Ursula, éd. Jane Cartwright, Cardiff, University of Wales Press, 2016, p. 61-91, ici p. 61-76 ; Laurence Moulinier, « Élisabeth, Ursule et les Onze mille vierges : un cas d’invention de reliques à Cologne au xiie siècle », Médiévales, 22-23, 1992, p. 173-186, ici p. 176.

5 Cf. Kristin Hoefener, « Kultgeschichte als Musikgeschichte: Offizienzyklen zu Ehren der heiligen Ursula und der elftausend Kölner Jungfrauen unter besonderer Berücksichtigung des Laudeszyklus In choro sanctorum », Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 103-104, 2019-20, p. 85-103, ici p. 87-91.

6 Cf. Klaus Militzer, « Cologne: Inscriptions and Excavations », The Cult of St Ursula and the 11000 Virgins, p. 29-39, ici p. 35.

7 « Eventually chant texts were organized into cycles, to be repeated each year (…) or into groups from which pieces could be selected as appropriate » (David Hiley, « Writings on Western Plainchant in the 1980s and 1990s », Acta Musicologica, 69, 1997, p. 53-93, ici p. 56.

8 Cf. l'édition critiques des cycles d’offices: Kristin Hoefener, Kultgeschichte als Musikgeschichte. Untersuchungen zu Ursprung, Entwicklung und Verbreitung von Offizienzyklen zu Ehren der heiligen Kölner Jungfrauen (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik vol. 24), Paderborn, Brill/Schöningh, à paraître en 2022 et Kristin Hoefener, « St. Ursula’s cult and its manifestation in liturgy », Matter of Faith: An Interdisciplinary Study of Relics and Relic Veneration in the Medieval Period, éd. James Robinson, Lloyd de Beer, Anna Harnden, London, British Museum, 2014, p. 40-46.

9 Le cycle est nommé d’après l’antienne du Magnificat O felix Germania, le premier chant du cycle entièrement noté et transmis dans toutes les sources liturgiques du groupe.

10 Les deux sources Paris 1412 et 1411 appartiennenet au corpus ‘bernardin’ de la seconde moitié du xiie siècle. Cf. les travaux sur la liturgie cistercienne d’Alicia Scarcez, L’antiphonaire cistercien primitif d’après les sources musicales de 1136/1140, Münster : Aschendorff Verlag, 2020, p. lxii, Chrysogonus Waddell, « The origin and Early Evolution of the Cistercian Antiphonary : Reflections on Two Cistercian Chabt reforms », The Cistercian Spirit (Cistercian Studies Series, 3), éd. M. Basil Pennington, Washington D.C. : Cistercian Publications Consortium Press, 1973, p. 190-223 et manuel Pedro Ferreira, « La réforme cistercienne du chant liturgique revisitée », Revue de Musicologie 89 (2003), p. 49.

11 Depuis les débuts, les cisterciens ont utilisé la notation sur lignes. Cf. l’article sur les premières notations cisterciennes de Janka Szendrei, « Beobachtungen an der Notation des Zisterzienser-Antiphonars Cod. 1799** in der Österreichischen Nationalbibliothek », Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 27, Budapest, 1985, p. 273 et aussi Solutor Rodolphe Marosszeki, « Les origines du chant cistercien, Recherches sur les réformes du plain-chant cistercien au xiiie siècle », Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, VIII, Rome, 1952, p. 83 et 96. Quant à l’usage des couleurs au xiiie siècle, Haines conclut « Green and yellow paint were not as frequent in such books as red, the most ubiquitous color after black, because it was used for rubrics and decoration » (John Haines, « The Origins of the Musical Staff », The Musical Quarterly, 91/3-4, 2008, p. 327-378, ici p. 358).

12 Cf. l’étude récente sur la main didactique de Kristin Hoefener, « La main pour diriger la voix et enseigner la Musique au Moyen Âge », Le Jardin de Musique, 9, 2018, p. 97-127, ici p. 98-111 ainsi que Christian Meyer, « Die Tonartenlehre im Mittelalter », Geschichte der Musiktheorie, vol. 4, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000, p. 197-200.

13 Cf. l’introduction de l’édition en fac-similé de Claire Maître, Un antiphonaire cistercien pour le sanctoral, xiie siècle : Paris, Bibliothèque nationale de France, nouvelles acquisitions latines 1412, Paris, Éditions du comité des travaux historiques et scientifiques, 1999, p. IX.

14 Après la transformation de l’abbaye sous le régime de la commende de l’archevêque de Milan en 1450, le manuscrit a été d’abord en possession de l’historien Paolo Giovio (1483-1552) et a fait partie en 1880 d’une donation du duc de Trémoïlle à la Bibliothèque nationale de Paris. Léopold Delisle, Catalogue des manuscrits du fonds de la Trémoïlle, Paris, Honoré Champion, 1889, p. 34.

15 Solange Corbin souligne les similitudes avec la notation du Centre de la France, cf. Solange Corbin, « Die Neumen », Paläographie der Musik, vol. 1, Cologne, Arno Volk-Verlag, 1979, p. 67-68.

16 L’archevêque de Cologne, Engelbert I, avait instauré la fête à douze lectures en 1217 dans les communautés masculines de sa province puis, en 1218, dans les communautés féminines. Cf. Cesarii Heisterbacensis, « Vita Engelberti archiepiscopi Coloniensis 1204-1225 », Fontes Rerum Germanicarum, vol. 2, éd. Johann Friedrich Boehmer, Stuttgart, J. G. Cotta, 1845, p. 294-329.

17 En 1260, à la demande du roi Louis IX, elle est encore élevée à 12 lectures de Matines et 1 messe et en 1262 à 12 lectures de Matines et 2 messes conventuelles. Cf. Bernard Backaert, « L’évolution du calendrier cistercien », Collectanea ordinis cisterciensium reformatorum, vol. XII, 1950, p. 81-94, 303-316 et vol. XIII, 1951, p. 108-127.

18 Cf. Ulrich Knefelkamp, Zisterzienser: Norm, Kultur, Reform - 900 Jahre Zisterzienser, Berlin, Springer, 2001, p. 25.

19 Cf. l’étude de Sandrina Bandera, « Gli inizi dello Scriptorium di Morimondo », Un’ abbazia lombarda: Morimondo, la sua storia e il suo messaggio – Convegno celebrativo nel VII centenario del termine dei lavori della chiesa abbaziale 1296-1996, Morimondo, Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, 1996, p. 113-130.

20 Dans la première moitié du xiiie siècle, il n’y a pas encore trace de la fête des vierges de Cologne dans les calendriers ou bréviaires et antiphonaires susmentionnées. Elle semble être introduite assez rapidement à partir de 1260 dans les calendriers et dans les additions de manuscrits liturgiques. Voir pour une analyse comparative des sources l’édition critique à venir (voir note 8).

21 L’office de la messe utilise les chants du commun des vierges, sauf l’Alléluia versifié Hodie virginum chorus.

22 La passion Regnante domino a été écrite vers 1100. Cf. l’édition chez Joseph Klinkenberg, « Studien zur Geschichte der Kölner Märtyrerinnen », Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, 1889, p. 79-95, 1890, p. 105-134 et 1892, p. 130-179 et la liste des manuscrits qui transmettent la passion chez Wilhelm Levison, « Das Werden der Ursula-Legende », Bonner Jahrbücher, 132, Bonn, 1927, p. 90-98.

23 Traduction de l’auteur, tout comme les suivantes.

24 Cf. Franz Josef Worstbrock, « Hermann Josef von Steinfeld », Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, vol. 3, éd. Kurt Ruh, Berlin, De Gruyter, 1981, col. 1062-1066.

25 Le terme vers est utilisé ici comme étant une portion de texte, une unité poétique ou un fragment de texte mesuré. Cf. Pascale Bourgain, « Qu’est-ce qu’un vers au Moyen Âge ? », Bibliothèque de l’École des chartes, 1989, tome 147, p. 242.

26 Cf. Dag Norberg, An Introduction to the Study of Medieval Latin Versification, Washington DC, The Catholic University of America Press, 2004, p. 107-111.

27 Andreas Haug parle de « sprachliche Klangschicht » pour désigner l’aspect sonore qui émane de la métrique et des rimes, Felix Heinzer de « l’effet de la rime ». Cf. Andreas Haug, « Musikalische Lyrik im Mittelalter », Musikalische Lyrik, éd. Hermann Danuser, Laaber, 2004, p. 117 et Felix Heinzer « Poesie als politische Theologie », Francia, vol. 42. [Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte], éd. Thomas Maissen, Ostfildern, Jan Thorbecke, p. 82.

28 Cf. Andreas Haug, « Versified Office », The New Grove Dictionnary of Music and Musicians, vol. 3 (Revised Edition), London, 2001, col. 496 et Andrew Hughes, « Modal Order and Disorder in the Rhymed Office », Musica Disciplina, 37, 1983, p. 29-51, ici p. 30.

29 Est employé ici une échelle en lettres : A B C D E F G a b c d e f g aa bb.

30 Les accents toniques sont marqués d’un * dans les exemples.

31 Cf. Andreas Pfisterer, « Skizzen zu einer musikalischen Formenlehre », Archiv der Musikwissenschaften, 63/2, 2006, p. 145-161, ici p. 148-152.

32 Sur les modes mélodiques chez les cisterciens, voir Meyer, « Die Tonartenlehre », p. 183-186.

33 Je tiens à remercier pour leur commentaires Raphaële Fulchiron et Einar Már Jónsson.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Kristin Hoefener

Université de Würzburg

Chercheuse en musicologie à l’Université Nova de Lisbonne (Marie Skłodowska Curie Fellowship). Spécialiste des offices liturgiques, ses publications se concentrent surtout sur le culte de sainte Ursule et la liturgie des nouveaux ordres aux xiiie-xve siècles. Elle est aussi la directrice artistique de l’ensemble vocal KANTIKA, spécialisé en musiques médiévales.

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)