- Accueil

- > Les numéros

- > 3 | 2021 - Langues et musiques dans les corpus ch ...

- > Todesca et tudesque :

la figuration musicale de l’Allemand à la Renaissance

Todesca et tudesque :

la figuration musicale de l’Allemand à la Renaissance

Par Isabelle His

Publication en ligne le 09 novembre 2021

Résumé

Rooted in the carnival song of the 15th century, the Italian todesca mocking the figure of the German has several polyphonic illustrations in the second half of the 16th and early 17th centuries. Linked to the world of theatre, it uses a hybrid language enamelled with barbarisms. This article compares the words and music of successive todesche by different composers (Azzaiolo, Bottegari, Lassus, Tessier) and their more complex derivatives (compositions in various languages by Eccard, Marenzio, Vecchi, Banchieri, Fasolo). It also focuses on their rare French equivalent, a "tudesque" by Claude Le Jeune on measured verses highlighting the staggering walk of the drunk soldier.

Enracinée dans le chant de carnaval du XVe siècle, la todesca italienne se moquant de la figure de l’Allemand trouve plusieurs illustrations polyphoniques dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Liée au monde du théâtre, elle use d’une langue hybride émaillée de barbarismes. Cet article met en regard paroles et musique des todesche successives de différents compositeurs (Azzaiolo, Bottegari, Lassus, Tessier) et leurs dérivés plus savants (compositions à diversi linguaggi de Eccard, Marenzio, Vecchi, Banchieri, Fasolo), Il s’intéresse enfin à leur rare équivalent français, une « tudesque » de Claude Le Jeune sur des vers mesurés mettant en valeur la démarche titubante du soldat pris de boisson.

Mots-Clés

Article au format PDF

Todesca et tudesque :la figuration musicale de l’Allemand à la Renaissance (version PDF) (application/pdf – 3,2M)

Texte intégral

1Les batailles en musique de la Renaissance forment un corpus de chansons descriptives aux textes très atypiques, émaillés d’onomatopées, de diverses imitations de bruits et cris de guerre, dans lesquels se font parfois entendre des phrases étrangères à la langue française, illustrant la présence sur le champ de bataille des troupes ennemies ou de mercenaires1. La célèbre Bataille de Clément Janequin (imprimée vers 1528), censée célébrer la victoire de Marignan, se termine ainsi sur des paroles prononcées par les Suisses en déroute :

[...]

Ilz sont deffaictz, ilz sont deffaictz !

Victoire ! Victoire au noble roy Françoys !

Escampe, toute frelore bigot !

2qui doivent signifier à peu près : « Fuyons, tout est perdu par Dieu ! »

3La contrepartie italienne de cette bataille de Janequin, la Battaglia taliana de Hermann ou Werrecore (imprimée en 1544) postérieure à la défaite de François Ier à Pavie en 1525, reprend à son compte l’idée de Janequin, et semble ponctuellement user du plurilinguisme pour créer un effet de surenchère par rapport au modèle français2. La langue italienne étant cette fois la langue de la narration, on y trouve des exclamations en français, allemand et espagnol qui viennent animer le tableau de la bataille3 :

[...] Compagnons avant,

Donnes dedans frappes dedans,

France Tues ces vilains, France

[...]

O nostre dame o bon Jesu

Astur nous sommes perdus

[...]

Har har raube,

Myrher myrher perausche

De vir vilen latin buben

Har har vir villen

Chuden rubel binden

[...]

A los villiacos

Qui viene a ellos

Qui son rottos hides hechios [...]

4Ces jeux de langues se trouvent alors mobilisés au même titre que les cris, onomatopées, imitations de sonneries de trompettes et de batteries de tambours, qui colorent le paysage sonore représenté dans ces chansons de bataille, certes pittoresques mais aussi longues et savantes. C’est différemment qu’ils sont employés dans la série de petites pièces d’une tout autre veine ayant en commun de représenter la figure de l’Allemand, pièces souvent nommées todesche ou tedesche, qui font l’objet du présent article. Les variations linguistiques seront ici davantage au centre de l’investigation que d’éventuels jeux relevant de l’intertextualité musicale, qu’il conviendra sans doute d’approfondir dans une étude complémentaire.

5S’intéresser à ces répertoires imprimés au XVIe siècle impose cependant de remonter aux chants de carnaval du XVe siècle, où l’on peut trouver les débuts de la présence allemande dans du répertoire italien. Le genre du canto carnascialesco, associé au carnaval florentin de l’époque de Lorenzo de’ Medici (†1492) - une sorte d’âge d’or précédant la dévastation de l’Italie par les envahisseurs étrangers - a été assez bien étudié et depuis longtemps. Il prend souvent la forme d’une sorte de chant de métier où l’on commence par se présenter en décrivant son activité professionnelle, avec force sous-entendus et images à double sens. Les groupes professionnels sont parfois remplacés par d’autres types de communautés, telles que les Juifs, les tziganes, les veuves etc4.

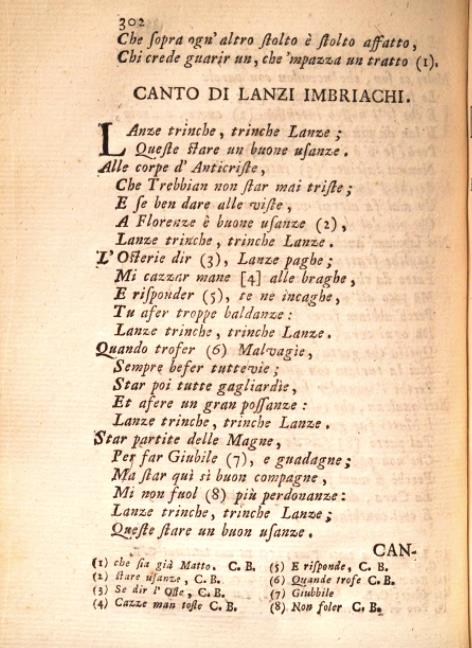

6C’est dans le répertoire plus spécifique des canti di lanzi (chants de lansquenets) que commence à se dessiner la figure de l’Allemand, liée à celle du mercenaire des troupes de Maximilien, si caractérisé qu’il donne lieu à un type de chant spécifique où l’on se moque de lui. Le volumineux recueil Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo de’ Medici fino all’anno 1559 (rééd. Rinaldo Maria Bracci, Cosmopoli, 1750) livre ainsi une petite vingtaine de textes de canti di lanzi, parmi lesquels un Canto di lanzi ubriachi (p. 302) qui nous intéresse particulièrement ici en raison d’éléments prometteurs comme son refrain « Lanze trinche, trinche lanze ; / Queste stare un buon usanze », ses défauts de prononciation comme « afer », « trofer » ou « befer » (f pour v), mais aussi le nom des vins qu’apprécient les lansquenets (Tribbian et Malvagie).

Fig. 1 - Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo de’ Medici fino all’anno 1559 (éd. A. F. Grazzini, rééd. R. M. Bracci, Cosmopoli, 1750), Volume disponible sur Googlebooks (voir l’image au format original)

7Le manuscrit Magl. XIX. 141 de la Biblioteca Nazionale de Florence contient pour sa part trois canti di lanzi en musique sans doute juste postérieurs à 15005. Joseph Gallucci, éditeur de ces pièces, y relève certains éléments qui rappellent l’ancien carnaval florentin6. La langue italienne employée dans ces textes n’est alors qu’assez rarement émaillée de germanismes caricaturant des défauts de prononciation ; on en rencontre cependant quelques-uns, par exemple « pofer » dans le Canto di lanzi pellegrini, ou « folentier » dans le Canto di lanzi venturieri. Un autre manuscrit florentin contemporain, le Magl. XIX. 121, contient 37 pièces de répertoires très variés. Bonnie Blackburn, qui l’a étudié en détail7, remarque qu’y figurent trois canti carnascialeschi et six canti di lanzi, parmi lesquels le texte suivant, mis en musique à 4 voix, doit retenir notre attention pour la suite :

|

Trinche trinche tute lor |

Boire et boire à toute heure |

8La musicologue pointe également dans cette pièce les mots allemands ou prononcés à l’allemande : « trinche » pour « trinken », « falor » pour « valor », ou encore la troncation de « tutt gent ». L’ensemble est pour elle assez typique de cet ‘italien des lanzi’ qui fait sourire. Elle signale par ailleurs que ce ‘chant des cuisiniers allemands’ est un des premiers textes de canti di lanzi qui ont connu l’impression, sans doute peu après 1500, dans des livrets de chants de carnaval, et établit un lien avec le Tedesco qui devient par la suite un personnage important de la commedia dell’arte et de la chanson.

9Dans les imprimés musicaux du XVIe siècle, il faut attendre Filippo Azzaiolo, un musicien dont on sait peu de chose en dehors de son origine bolonaise, pour que paraisse en 1557 une pièce évoquant la figure de l’Allemand et sa façon de parler. Il s’agit de Patrone, belle patrone d’un certain Ghirardo [da Panico], qu’Azzaiolo publie anonymement dans Il primo libro de villotte alla padoana Con alcune Napolitane a quatro voci intitolate villotte del fiore (Venezia, Gardano, 1557, p. 18)8 :

|

Patrone, belle patrone |

Mesdames, belles dames, |

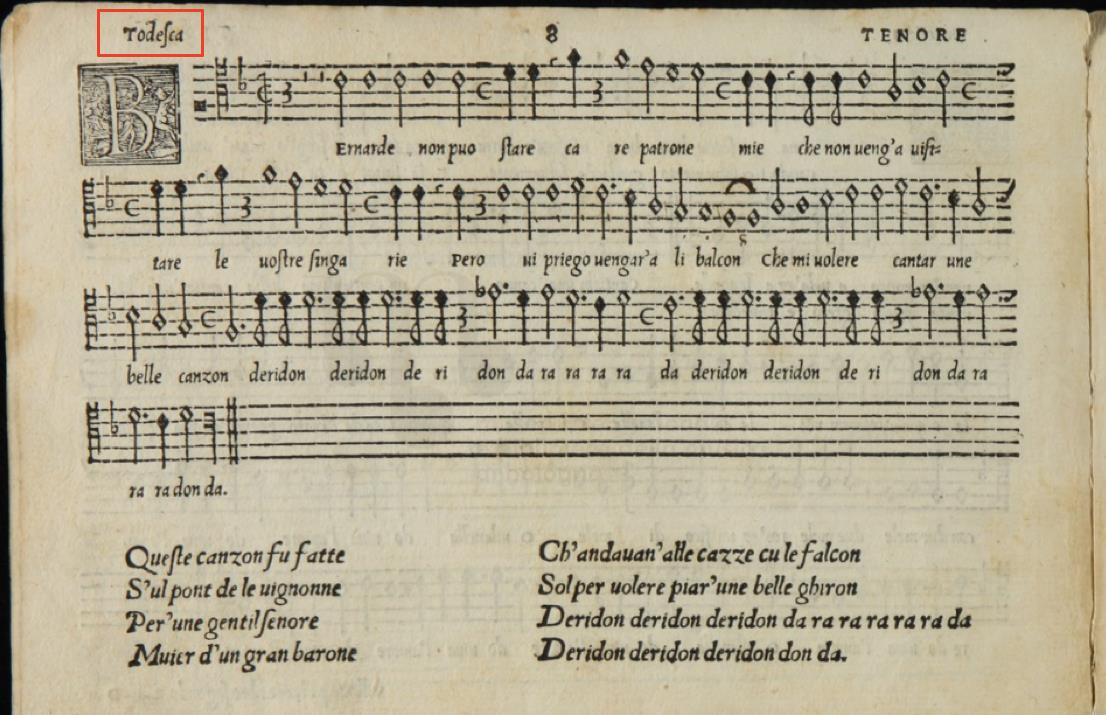

10Mais ici, aucun signalement n’accompagne encore cette pièce d’un genre unique. En 1559 en revanche paraît de nouveau, au milieu de la suite de ces villotte alla padoana, la première « todesca » ainsi explicitement intitulée au-dessus de la musique.

Fig. 2 - Il secondo libro de villotte del fiore alla padoana con alcune Napolitane e madrigali a quatro voci, Venezia, Gardano, 1559. (voir l’image au format original)

11Un nouveau genre est apparemment né, ou plutôt nommé, même si ce premier specimen n’est pas pour autant particulièrement caractérisé ni distingué des autres pièces dans la table des matières. C’est donc au sein de la villotta, légère et populaire, que se retrouvent les anciens éléments textuels du carnaval florentin qui caricaturent l’Allemand9. Avec ce Bernardo non può stare, nous sommes cette fois en présence d’une sérénade, dont le sens un peu obscur doit être déchiffré au filtre des allusions grivoises qui sont en effet monnaie courante dans ces répertoires carnavalesques ou populaires.

|

Bernarde non può stare Queste canzon fu fatte |

Bernardo ne peut pas supporter, Cette chanson fut faite |

12La musique reste simple et homophone ; du point de vue de la langue, des défauts de prononciation et autres barbarismes caractéristiques des Allemands, seule l’expression « Mi volere » avec son verbe à l’infinitif trahit ici une touche étrangère et semble pouvoir justifier le titre de ‘todesca’.

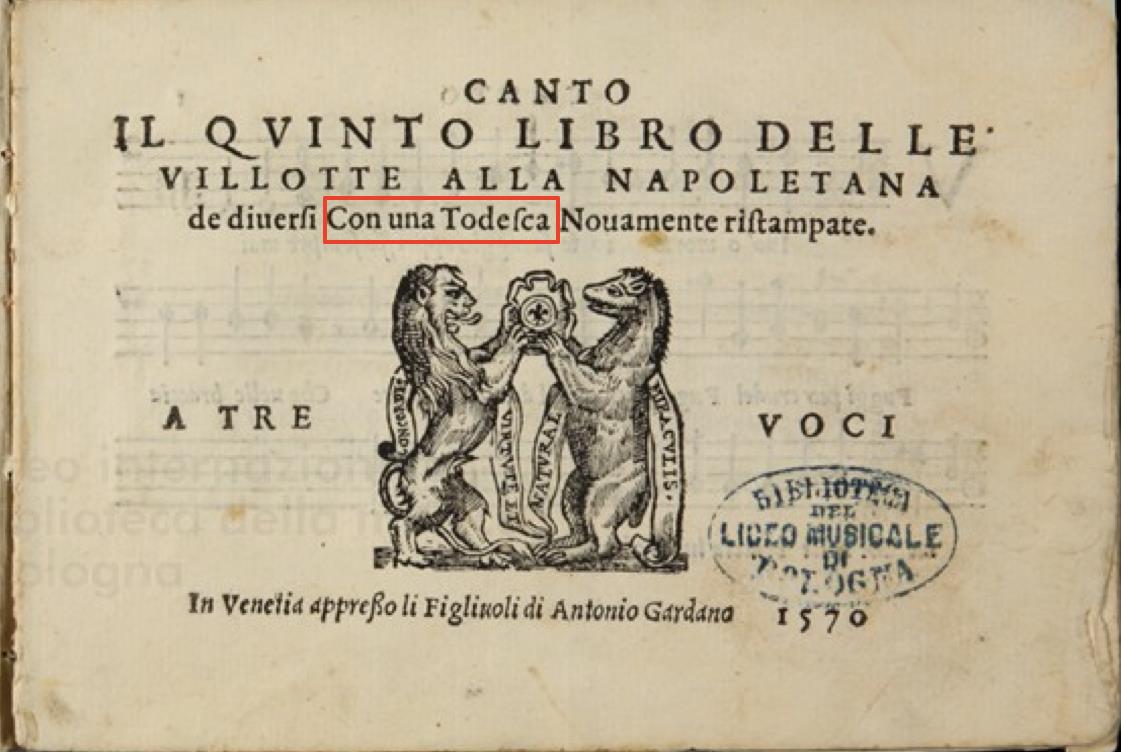

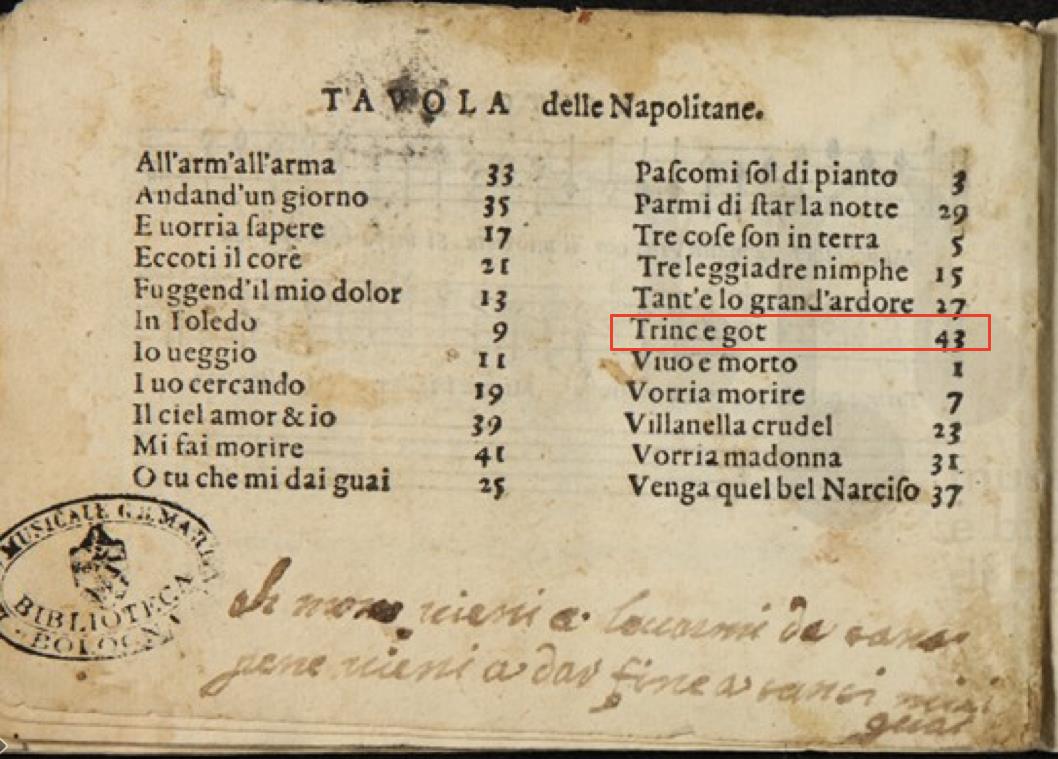

13Quelques années plus tard, en 1566, paraît un livre anonyme du même genre qui annonce maintenant dans son titre la présence d’une todesca, signe de sa valeur commerciale :

Fig. 3 - Quinto libro delle villotte alla napoletana de Diversi Con una Todesca [rééd. de 1570] (voir l’image au format original)

Fig. 4 - Quinto libro delle villotte alla napoletana de Diversi Con una Todesca [rééd. de 1570] (voir l’image au format original)

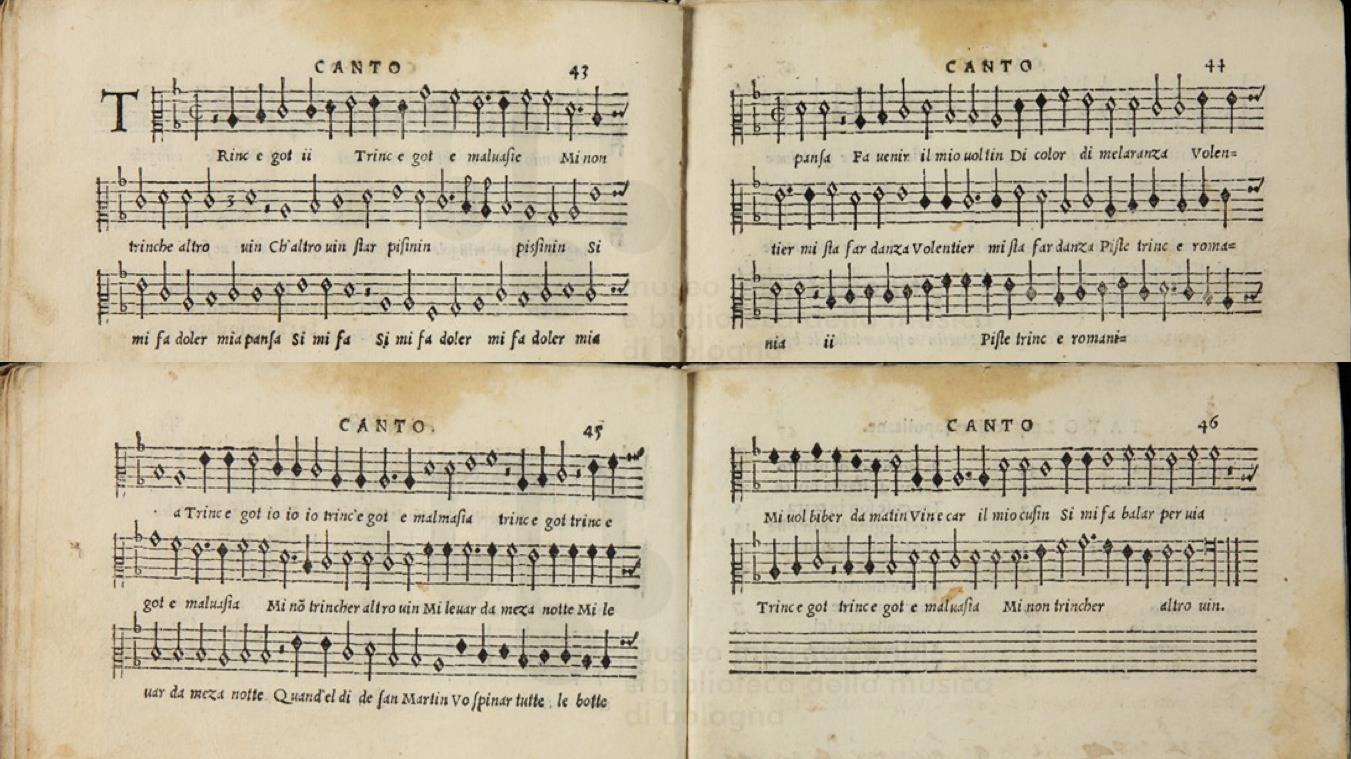

14C’est donc cette fois parmi des villotte alla napolitana (titre) ou plus simplement Napolitane (table) qu’on peut trouver en effet une todesca caractérisée par un texte aux tournures germanisantes marquées :

|

Trinc e got e malvasia Ch’altro vin star pisinin Mi levar da mezza notte |

Je bois un verre de Malvoisie Car un autre vin est de l’eau de flaque Je me lève à minuit |

Fig. 5 - (ibidem) (voir l’image au format original)

15On voit ici apparaître plusieurs traits distinctifs, notamment un élément comique avec l’interjection « io io io » qui peut surprendre l’auditeur dans le refrain central. La figure de l’Allemand s’associe ici à celle de l’ivrogne qui réclame à boire du vin de Malvoisie, vin grec particulièrement apprécié au XVIe siècle ; on retrouve l’italien sommaire et maladroit, notamment l’usage de « Mi » suivi du verbe non conjugué à l’infinitif. On remarque également que la formule initiale « Trinc e got » rappelle celle que nous avons déjà rencontrée dans un des canti di lanzi antérieurs, et que nous retrouverons par la suite.

16C’est avec un célèbre manuscrit pour voix et luth portant la date de 1574 (sans doute au contenu un peu postérieur) que l’enquête se poursuit ensuite. Pas d’intitulé particulier ici, mais une pièce intéressante, que l’on peut sans ambiguïté qualifier de todesca même si la traduction de son texte est délicate. Il s’agit du MS Modena C 311, ou livre pour luth de Cosimo Bottegari11, musicien florentin que sa carrière a mené à fréquenter les deux cours importantes de Florence et de Munich :

Mi stare pone totesche

et fare sempre rason

trinche coraus bon compagnon

Mi mangere tante le suppen

bon platais, stinche di craut

hobren mues stochfisc auch

Mi piasere Malfasie

et bibere col fiascon

Trinche coraus.

Mi springhere salter’ und danzen

mi cantere belle canzon

Trinche coraus.

Mi sciloffere tutte le notte

perche mi star sempre fol

Trinche coraus.

Mi scampere belle Matonne

Ne volere far l’Amor

perch’ el franzos per mi non bon

ma trincher’ et mangere suppen

bon platais stinch di craut

hobren mues stoech fisc’ auch

17Dans cette pièce qui est la 33e des 132 pièces du manuscrit (fol. 13v), on retrouve la formule-type ‘Mi + verbe à l’infinitif’, mais de nombreux éléments linguistiques nouveaux sont ici introduits, qui accentuent la parodie de la prononciation de la langue italienne et les jeux de changements de consonnes déjà évoqués ci-dessus à propos de certains canti di lanzi. Outre le « trinch » déjà rencontré, certaines phrases se démarquent en ce qu’elles semblent d’authentiques insertions de mots allemands : springen, suppen, « stinch di craut », « hobren mues stoech fisc’ auch ». Enfin, la nouveauté vient aussi du fait que le programme « boire, chanter, manger, dormir » ne peut s’accompagner de l’amour à cause du fameux ‘mal français’, manière de nommer la syphilis en faisant intervenir une troisième nation.

18Musicalement, la mélodie (accompagnée au luth) est très simple malgré quelques problèmes dans l’adaptation des deux dernières strophes et dans les modalités d’usage du refrain.

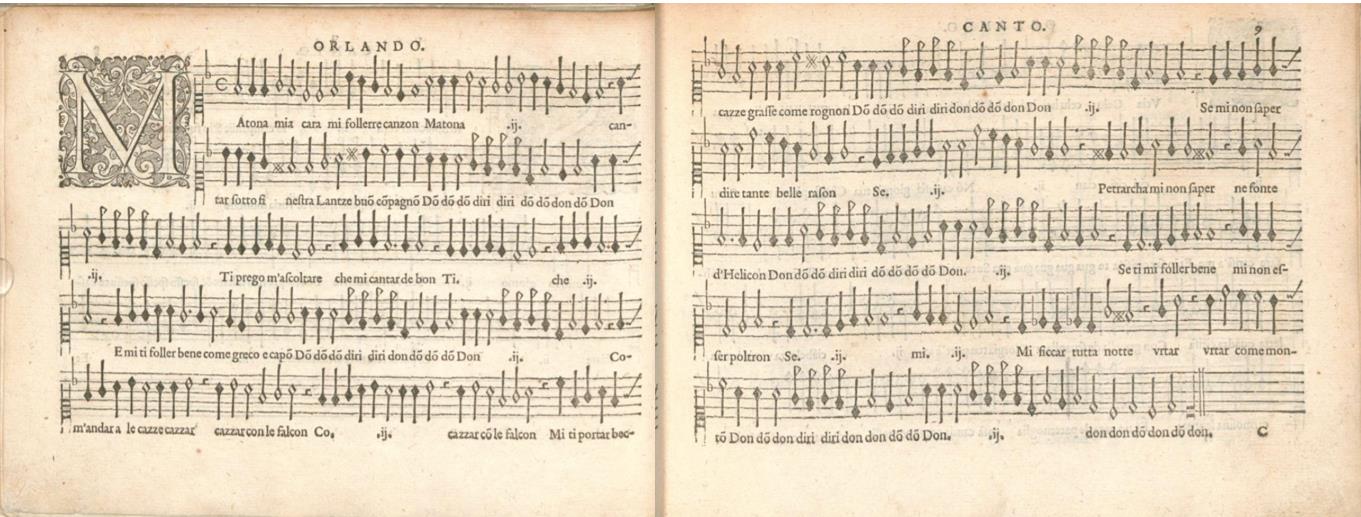

19Une dizaine d’années plus tard, en 1581, c’est le divin Orlande, aux talents multiples, qui publie à Paris dans son Libro di villanelle, moresche et altre canzoni (un recueil paru sans doute bien après sa composition) une série de pièces italiennes colorées de dialectes parmi lesquelles figure, sans avertissement particulier, une todesca assez comique12. Son texte contraste avec les précédents par sa structure régulière refrain-couplet, par sa relative intelligibilité malgré les déformations comiques, mais aussi par le clin d’œil savant de la quatrième strophe :

|

Matona mia cara |

Matame très chère |

20Le refrain de cette sérénade imitant le son du luth semble reprendre et développer l’invention d’Azzaiolo (« deridon deridon », cf supra). Quant au personnage de l’Allemand, il illustre ses déclarations d’amour par des allusions au chant, à la chasse, à ses prouesses sexuelles, accompagnées du touchant aveu de son inculture : le pouvoir comique du passage sur Pétrarque est d’autant plus grand que le contrepoint est ici relativement savant. Du point de vue linguistique, on rencontre ici de nouveau la formule « Mi... », omniprésente, ainsi qu’un mélange de dialecte vénitien (« cazze » pour « cacce », « becazze » pour « beccacce »), des habituels défauts de prononciation à l’allemande (« follere »), et de syntaxe simplifiée typique des débutants (suppression de l’article : « sotto finestra », « come monton »).

Fig. 6 - Libro di villanelle, moresche, et altre canzoni [...] di Orlando di Lasso, Anvers, Phalèse & Bellère, 1582. Écoute (version des King’s Singers) (voir l’image au format original)

21Ce texte sera repris quasi littéralement plus de 20 ans plus tard, en 1604, par le très cosmopolite Charles Tessier, compositeur d’airs de cour et amateur de curiosités musicales13. Ce dernier publiera alors à Paris chez Ballard, parmi ses Airs et villanelles françaises, espagnoles, suisses et turques, une composition à 4 voix reprenant en effet le Matona mia cara de Lassus (sans toutefois le couplet portant l’évocation de Pétrarque), sous le titre curieux de » Villanelle suissece » :

Mattone mie care

Mi follere cazzon

Cantar sotto fenestre

Hans est bon compagnon :

Don don dirin don dirin don

don don dirin don dirin don

Ti prégo mi ascoltare

Che mi cantar de bon,

E mi ti foler bonne

Come Grech’ è Capon

Don don dirin don dirin don

don don dirin don dirin don

Com’ andaro le cazze

Cassar con le falcon,

Mi ti portar Becasse

Grasse come rognom.

Don don dirin don dirin don

don don dirin don dirin don

Se mi ti foler benne

Mi non esser poltron,

Mis miner tutte notte

Urtar come motton

Don don dirin don dirin don

don don dirin don dirin don

22Dans le recueil, cette todesca unique en son genre fait partie de la section des « villanelles », avec deux italiennes, deux espagnoles, et même deux « chansons turcquesques » (dans lesquelles on peut presque voir les prémices des divertissements de Lully). Les variantes textuelles que l’on trouve chez Tessier semblent trahir une circulation orale plutôt qu’écrite : on notera par exemple la phrase « Lantze bon compagnon » qui semble être devenue, par une intéressante distorsion en français digne du téléphone arabe, « Hans est bon compagnon ». Le mot « lantze », qui fait le lien avec le canto di lanzi du XVe siècle, semble donc ne plus évoquer grand-chose, ou devenu secondaire en ce début de XVIIe siècle. Quant à la musique, de mètre ternaire, au contrepoint simple et homophone, elle développe substantiellement le refrain en onomatopées qui faisait déjà le sel de la première version-mère de Lassus (Matona mia cara). Celle-ci doit être mise en relation avec la commedia dell’arte dont on sait que la cour de Munich était friande, comme en attestent les fresques décorant le château de Landshut, mais aussi un célèbre témoignage : Massimo Troiano, dans sa chronique des noces ducales de 1568, décrit une comédie dans laquelle Lassus jouait lui-même le rôle du Magnifico14. D’autres pièces de la main du musicien (notamment plusieurs « moresche » en charabia africain qui, elles, sont annoncées en titre du recueil de façon publicitaire) sont de même nature que cette todesca. Dans certaines de ces chansons, mais surtout dans sa correspondance, Lassus montre par ailleurs qu’il est un grand amateur de jeux de langues et de macaronisme15.

23Ce lien manifeste de certaines musiques de Lassus avec la comédie, avéré par ailleurs16, invite à s’interroger plus particulièrement sur la présence de la figure du Tedesco sur les tréteaux ou les scènes de l’époque, comme source, complément ou reflet des musiques qui nous intéressent ici. S’il ne fait pas partie des principaux personnages-types de la commedia dell’arte (le Magnifico ou Pantalone, Zanni ou Brighella, Pedrolino, Dottor Graziano le juriste bolonais...), l’Allemand n’est pas très éloigné d’une part de l’archétype du guerrier ridicule, très présent de longue date dans la comédie et dont une étude détaillée a retracé l’origine jusqu’à ses sources classiques et médiévales17, et d’autre part des jeux dialectaux particulièrement présents en Vénétie dans le théâtre, le genre de la nouvelle et la littérature en général18.

Fig. 7 - Figure du Tedesco, extraite de la page de titre de Giulio Cesare Croce, Barceletta piacevolissima (Bologne, 1639), reproduite par W. Kirkendale dans son article d’Acta musicologica 44/2 (1972) p. 186 bis (disponible sur Jstor) (voir l’image au format original)

24Publiée en 1581 dans le même recueil que la première, la seconde pièce de Lassus liée à une figure allemande est ainsi d’un type un peu différent : elle met en musique à 5 voix (souvent homophones, mais avec des jeux de subdivisions) le texte d’une canzonetta très populaire. Pas de soldat ici, mais le boulanger allemand Mistro Rigo qui vante ses talents avec des sous-entendus grivois, dans une canzonette citée dans plusieurs ouvrages et comédies de l’époque19.

|

Mi me chiamere Mistre Righe |

On m’appelle maître Raide |

|

Quande vagh’ a comandar |

Quand une jolie dame me demande |

|

Quand’ a cas’ el pan portar, |

Quand je vais porter le pain chez elles, |

25Dans son édition de ce corpus, Marie-Louise Göllner évoque ce boulanger nommé Mistro Rigo, mais aussi le Mistre Righe de la commedia dell’arte, qui correspond au masque de Brighella ou Zanni, serviteur rusé qui joue des tours à son maître Pantalone21.

26Les répertoires italiens se diffusant en terres germanophones, on y retrouve à la fin du siècle des pièces d’une veine nouvelle, polyglottes et ambitieuses mettant en scène la figure de l’Allemand. Ancien élève à Munich d’Orlande de Lassus, Johannes Eccard publie ainsi à Königsberg en 158922 un « madrigal » à 5 voix s’inspirant sans doute du dialogue Zanni, dov’estu ? à 8 voix de son maître publié dans le même volume que Matona mia cara23. On entend ici échanger Zanni (personnifié par les deux voix aiguës) et le Magnifico (Ténor), accompagnés de La Franceschina (en clé d’ut 3) qui répète sa mélodie en la transposant à différentes hauteurs, mais aussi d’une basse dans laquelle nous reconnaissons le fameux Tedesco chantant des intervalles simples, caractéristiques du style rudimentaire associé au chant des lanzi, sur des paroles émaillées de termes déjà rencontrés supra, notamment le « Mi... » devenu anaphore :

Mi star bon compagnon

Mi trinckere col flascon

Mi piasere moscatelle

Mi far garaus di bon

Mi star bon compagnon

Mi vollentier star vol

Mi far tutt’ in un trunck

Mi mangere bon platais

Mo follere star contente

Mi non esser minchion

Mi star bon compagnon.

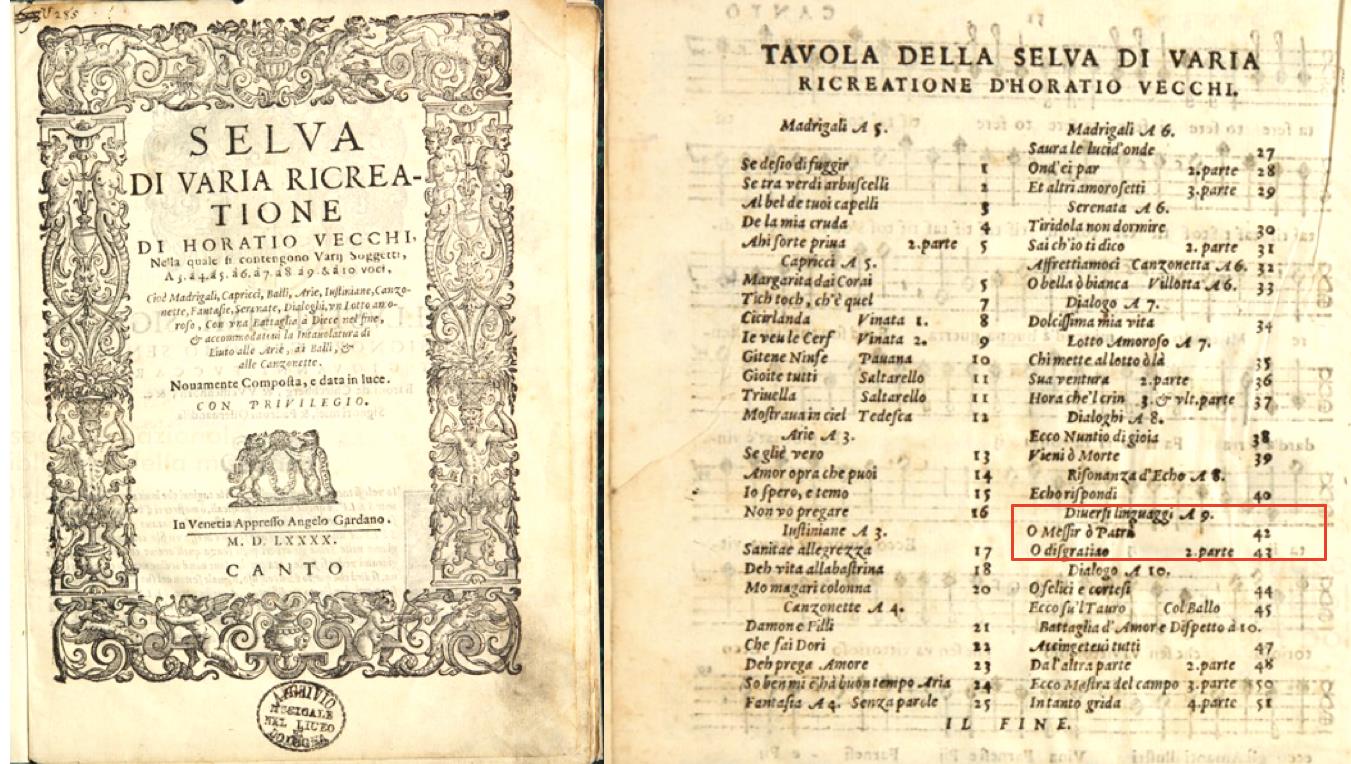

27L’année suivante, Orazio Vecchi de Modena, qui connaît sans doute la pièce de Johannes Eccard, publie à Venise un recueil foisonnant intitulé Selva di varia ricreatione di Horatio Vecchi, nella quale si contengono varii soggetti, a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a 9. et a 10 voci, cioè Madrigali, Capricci, Balli, Arie, Justiniane, Canzonette, Fantasie, Serenate, Dialoghi, un Lotto amoroso ; con una Battaglia a dieci nel fine, et accomodatovi la intavolatura di Liuto alle Arie, ai Balli, et alle Canzonette. Novamente composta, et data in luce (Venetia, Gardano, 1590)24. Le volume est dédicacé au banquier et mécène munichois Johann Jakob Fugger25. Parmi cette « forêt » de 47 pièces très diverses, se trouve un exceptionnel madrigal à 9 voix intitulé « Diversi linguaggi », que le musicologue Warren Kirkendale considère comme une « comédie madrigalesque miniature26 ».

Fig. 8 - Selva di varia ricreatione di Horatio Vecchi [...], Venezia, Gardano, 1590 (voir l’image au format original)

28Cet effectif rarissime est lié à une histoire et à une structure très particulière : Orazio Vecchi en partage la composition avec Luca Marenzio, car chacun de ces deux grands madrigalistes a pris en charge un des deux dialogues qui se trouvent combinés ensemble en une sorte de quodlibet particulièrement savant, composé d’abord par Luca Marenzio puis complété, ou plutôt augmenté par Vecchi d’une couche polyphonique supplémentaire. Ainsi :

-

Marenzio a le premier composé un madrigal à 5 voix pour 5 personnages qui sont la Franceschina, la Girometta, Zanni, Magnifico et le Tedesco

-

l’ajout de Vecchi a consisté à superposer à cet ensemble un second madrigal à 4 voix, faisant chanter 4 personnages, qui sont Lo Scolare, Il Pedante, il « Fate ben per voi27 » et Il Graziano

29Sans doute très plaisant à chanter, l’ensemble complexe ainsi formé fait entendre les 5 + 4 = 9 voix souvent ensemble, mais de façon très indépendante, sans aucun moment d’écriture en alternance de masse, de type « double chœur ». Ici se mêlent donc deux dialogues (celui de Marenzio entre Zanni et le Magnifico, et celui de Vecchi entre le Scolare et le Pedante), mais aussi des citations : deux mélodies parmi les plus connues du temps, La bella Franceschina et Girometta, et chez Vecchi la formule obsédante du Fate ben per voi. C’est au milieu de ce contrepoint très touffu que se fait entendre la voix du « Tedesco » (qui est la basse du chœur à 5 de Marenzio). Elle se distingue de nouveau par sa simplicité et sa brièveté ; son texte est presque le même que chez Eccard, et sa mélodie différente, mais de même caractère :

Mi star bon compagnon

Mi trinchere co’l fiascon

Mi piase moscatelle

Mi far garaus di bon.

Mi folentier star fol

Mi far tutt’ in un trunch

Mi mangere bon platais

Mi folere star contente

Mi non esser minchion

Mi star bon compagnon.

30On remarque que parmi les neuf personnages-chanteurs, l’Allemand est seul à se caractériser ici non pas par son nom propre mais par la nation qu’il représente. Son « italien de cuisine » se mêle non seulement aux dialectes habituels des personnages de commedia dell’arte (bergamasque et vénitien pour Zanni et le Magnifico), mais aussi au latin du Pedante et du Scolare, ainsi qu’à plusieurs citations mélodiques, le tout formant une sorte de « Babel » linguistico-musicale pratiquement inintelligible, mais représentant sans doute assez bien les réelles difficultés de compréhension entre natifs de différentes régions de la péninsule28. Kirkendale considère que cette pièce appartient au genre littéraire et musical des « diversi linguaggi29 », et qu’elle est comme l’illustration musicale de la célèbre Piazza universale di tutte le professioni del mondo (Venise, 1585) de l’écrivain Tommaso Garzoni (1549-1589)30. Dans la réédition de 1593 de cette Piazza31, on trouve d’ailleurs parmi les nombreux poèmes liminaires un sonnet « Del Sig. Horatio Vecchi in lode dell’auttore » qui vient confirmer le lien entre les deux auteurs et les deux ouvrages, malgré leur nature différente.

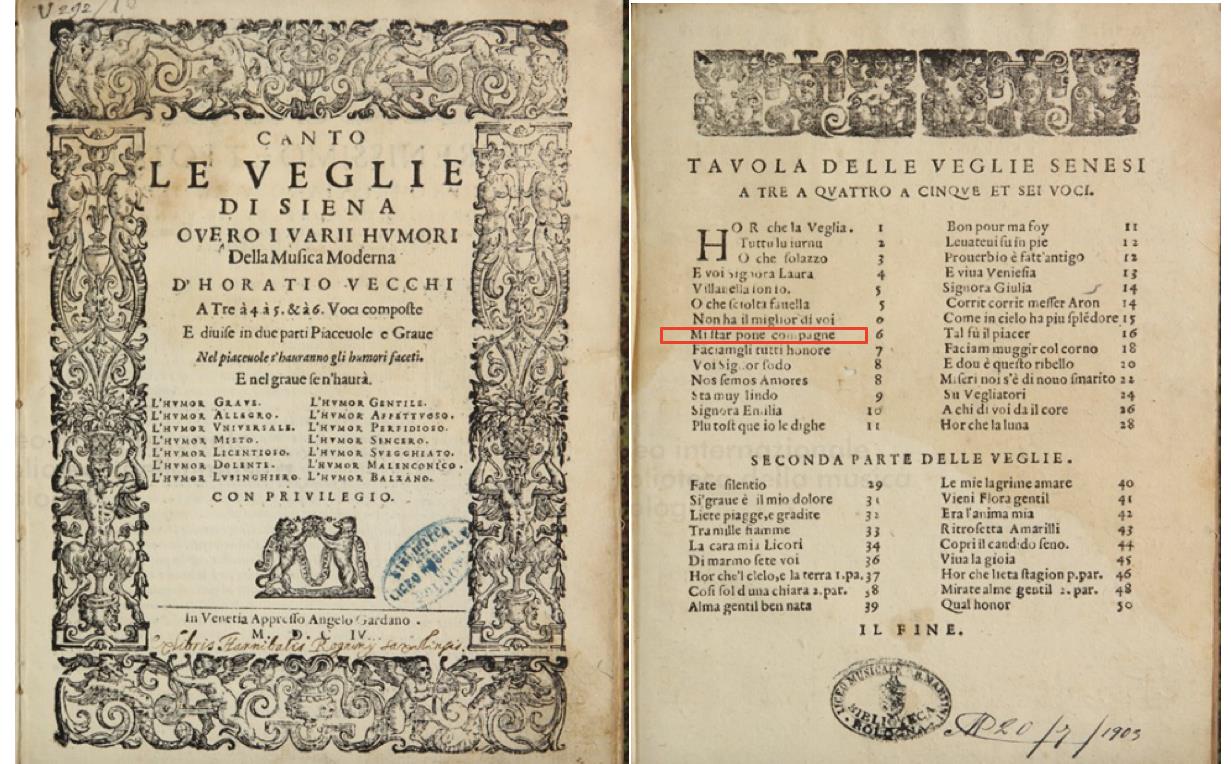

31Quelques années plus tard, en 1604, le même Orazio Vecchi reprend certains éléments caractéristiques de sa Selva de 1590 dans un autre recueil au titre explicite : les Veglie di Siena overo i varii Humori della Musica moderna d’Horatio Vecchi a tre a 4. a 5. et a 6. voci composte et divise in due parti Piacevole e Grave [.] Nel piacevole s’havranno gli humori faceti. E nel grave se n’havrà L’humor grave, L’humor allegro, L’humor universale [...], (Venetia, Gardano, 160432).

Fig. 9 - Le Veglie di Siena [...] d’Horatio Vecchi [...], Venezia, Gardano, 1604 (voir l’image au format original)

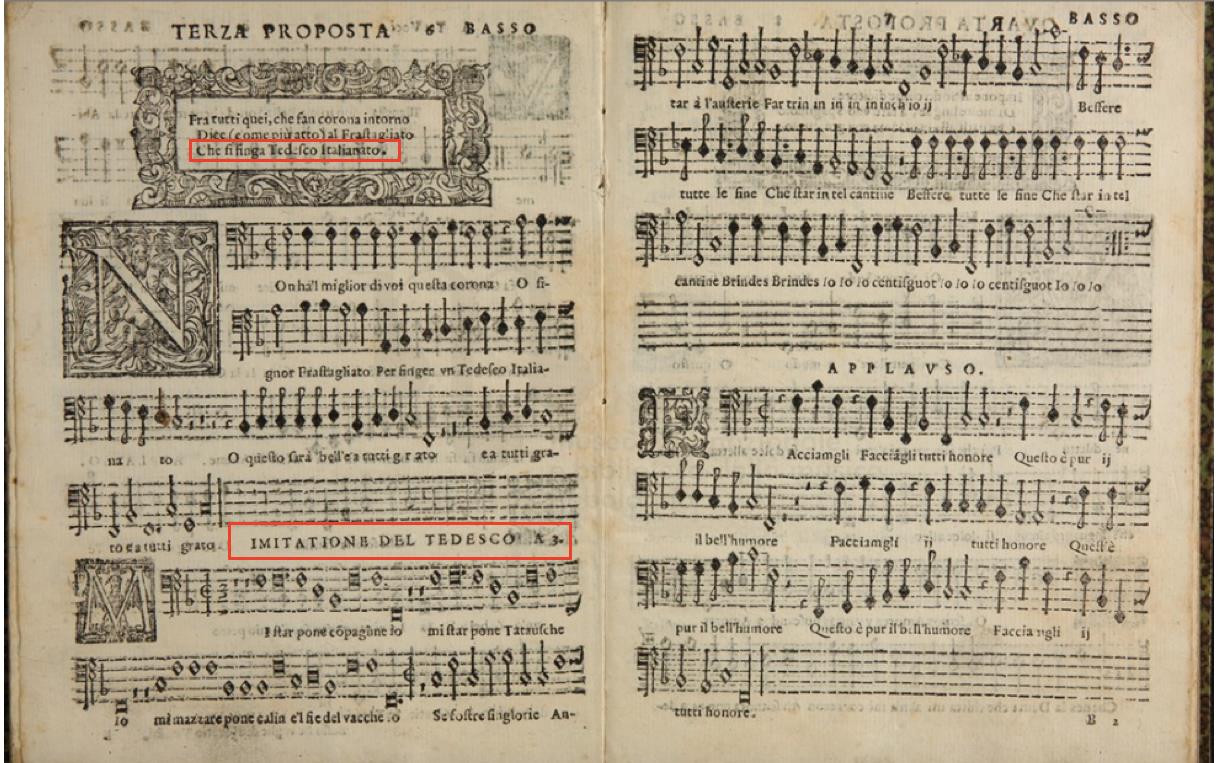

32Ce corpus bien connu associé aux veillées siennoises, est organisé en trois soirées, les deux premières représentant la partie « piacevole » et la troisième la partie « grave ». Il reste dans la lignée de la Selva déjà évoquée : des œuvres légères y ressemblent parfois à des drames en miniature, et les chanteurs peuvent jouer à s’y projeter dans certains personnages. C’est au milieu des trois pièces qui constituent chacune des sept ‘proposte’ de cette première soirée (prima veglia) qu’on trouve des « imitations ».

|

Prima veglia / |

1. Or che la vegghia (6 vx) |

|

Seconda proposta |

4. E voi, Signora Laura 6 (vx) |

|

Terza proposta |

7. Non ha’l miglior di voi (6 vx) |

|

Quarta proposta |

10. Voi Signor Sodo (6 vx) |

|

Quinta proposta |

13. Signora Emilia (6 vx) |

|

Sesta proposta |

16. Levatevi su in piè (6 vx) |

|

Chiusa de Gioco |

19. Signora Giulia (6 vx) |

33C’est parmi ces pièces jouant sur les langues étrangères ou dialectes nationaux (Siciliano, Venetiano, mais aussi Spagnuolo, Francese et Hebrei) qu’on trouve une « Imitatione del Tedesco » accompagnée de la mention « si finga Tedesco italianato ».

|

Mi star pone compaghne io |

Moi être bon compagnon, oui |

Fig. 10 – Ibidem (voir l’image au format original)

34Le Modénais Orazio Vecchi (1550-1605) connaissait très vraisemblablement le Bolonais Adriano Banchieri (1568-1634)... C’est sans doute une des raisons qui expliquent que ce dernier publie parmi les « madrigali dilettevoli » de sa Barca di Venetia per Padova (1605 puis remaniée en 162333), deux pièces qui font apparaître le personnage du Tedesco.

Fig. 11 - Barca di Venetia per Padova [...] di Adriano Banchieri, Venezia, Magni, rééd. de 1623 (voir l’image au format original)

35La première des deux (il s’agit de la septième pièce de la Barca) fait chanter « Cinque cantori in diversi lenguaggi - Concerto di cinque cantori » ; les personnages-solistes sont ici désignés comme Napoletano, Fiorentino, Venitian, Bolognese, Tuthesch, celui-ci, dernier à entrer, étant seul à représenter une nation étrangère. Quelques lignes de présentation accompagnent ce madrigal :

Ecco un Napoletano, e un Fiorentino

Venetian Bolognese & un Thedesco

Che in Barca voglion far un concertino.

36Chacun des chanteurs se présente à son tour en musique :

[Canto I] Colla Francisco son Napoletano

Mò mò te fò pazziar col mio Soprano

[Canto II] Ceccho Bimbi. Io sono Fiorentino

Dirò il falsetto perché son pizzino.

[Alto] E mi son Sier Zorzetto accattarao

Canterò in alto con petto sforzao.

[Tenore] Mò mi mò son Petroni da Bologna

Canterò un Tenorazz salve bisogna.

[Basso] Mi star Tutesch mi canter un bassott

Mò prima foller far un trinc e sgott.

[Tutti] O buono o buono hor cinque siamo

Prima si bevi doppo cantiamo.

37S’ensuit (huitième pièce) un dialogue entre ‘Venitiano e Tedesco’, avec une précision de caractère intéressante : il est spécifiquement demandé que les quatre voix polyphoniques du Vénitien soient chantées ‘piano’ pendant que l’unique voix soliste du Tedesco (identifié à la figure du buveur) chante ‘forte’ :

Fig. 12 - Ibidem (voir l’image au format original)

38Voici les quelques lignes de présentation du madrigal, suivi du texte chanté par l’Allemand (partie de Tenor) :

« Venetiano e Thedesco »

Voglion cantar per cosa capricciosa

Ma pria vadi il Thedesco, e il fiasco in ronda

Alquanti Marregali alla Venosa

Brindes io io io io io

Sgott, mi trinc con el flascon

Brindes io io io verlich

Sgott mi piaser el vin bon

Brindes io io io io io34

39La réédition en 1623, avec basse continue ajoutée (pour épinette ou chitarrone), de la Barca de Banchieri (1605) nous emmène dans la période baroque, et c’est sans doute à partir de ce modèle tardif qu’un dernier imitateur, Giovanni Battista Fasolo ou Manelli35, publiera à Rome en 1628 La Barchetta passaggiera dans laquelle une Misticanza di vigna alla bergamasca reprend la structure d’une présentation successive de différents « acteurs » solistes, ponctués par un refrain tutti (« Olà a noi... »). Après le Patrone della barca puis le Lombardo, on y entend en effet le « Todesco » :

[...]

Mi star bon compagnon’

Portar gnochh’ e maccaron

La boracchia de vin bon

Per far vele a Mont Fiascon

Olà a noi [...]

40Suivent le Napolitano, le Toscano, le Francese, le Spagnolo, le Genovese, et de nouveau le Patrone della barca avant le tutti final. On voit donc ici que la figure de l’Allemand gros mangeur et grand buveur se maintient en avançant dans le XVIIe siècle. La suite de cette Barchetta passaggiera le confirme encore lorsque le patron récapitule en chantant quels sont les attributs de chacun :

|

Trafughiam con modo bello |

Distribuons bellement |

41Enfin au sein du tutti de conclusion, au moment où chacun reprendra une dernière fois la parole à son tour pour énoncer de petites phrases caractérisées, le Tedesco chantera « Mi me basta lo flascon » ...

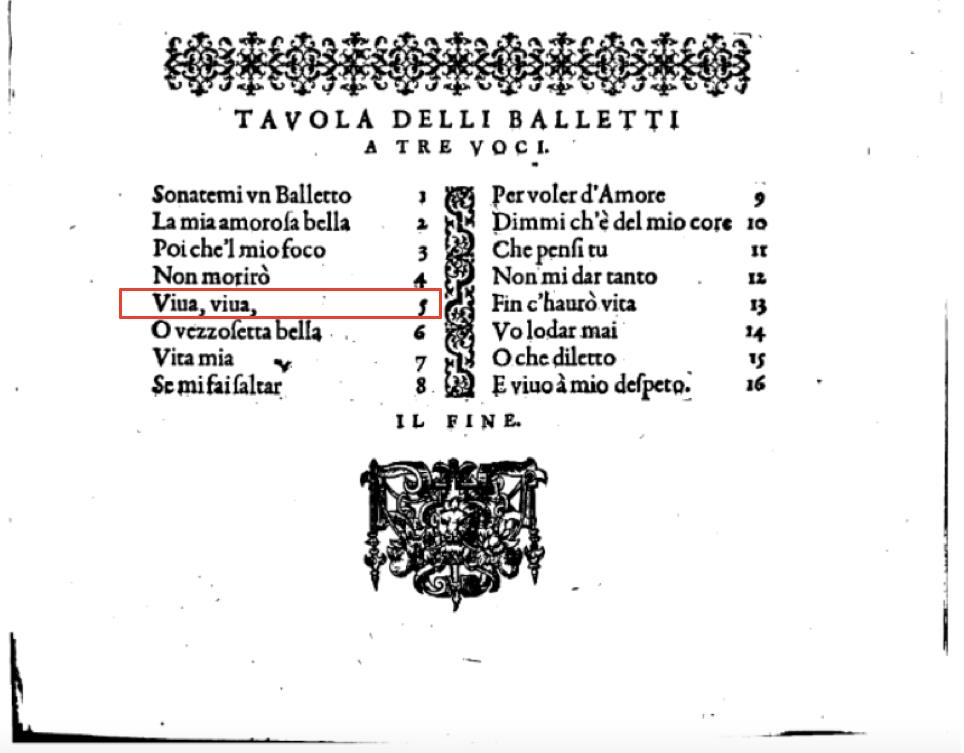

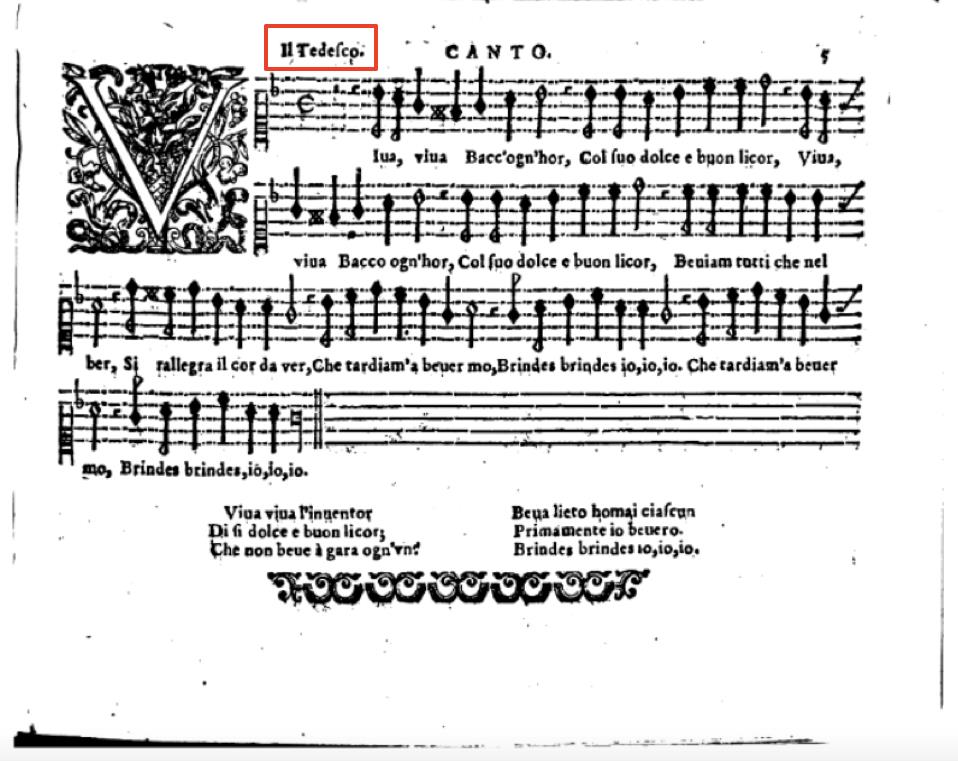

42S’il était besoin de confirmer encore cette forte assimilation du Tedesco au buveur, nous pourrions terminer cette série italienne (sans doute non exhaustive) avec Giovanni Giacomo Gastoldi qui déjà en 1594 intégrait « Il Tedesco » en cinquième position parmi les titres de ses célèbres balletti « de caractère » à 3 voix, homophones et légers :

43-Il Ballerino

-La Cortegiana

-Lo Spensierato

-La Sdegnato

-Il Tedesco Viva, viva Bacc’ ogn’ hor

-Il Prigionero

-Il Luchesino

-Humorista

-Il Felice

-Il Curioso

-Il Risentito

-Il Tormentato

-Il Costante

-Il Fortunato

-L’Invaghito

-Il Passionato

Fig. 13 - Gastoldi, Balletti a tre voci con la intavolatura del Liuto, per cantare, sonare, et ballare. Venise, Amadino, 1594. Rééd. sous le titre Balletti a tre voci, Con li suoi Versi per cantare, suonare & ballare. Anvers, Phalèse, 1606 (voir l’image au format original)

44Le bref texte associé à l’Allemand est donc une célébration de Bacchus, mais pour ce qui concerne la langue chantée, seul le refrain final « Brindes brindes io io io » garde le souvenir d’une parenté avec le genre de la todesca tel que nous l’avons retracé :

Viva viva Bacc’ ogn’ hor,

Col suo dolce e buon licor,

Beviam tutti che nel ber,

Si rallegra il cor da ver,

Cher tardiam’ a bever mo,

Brindes brindes io, io, io.

Viva viva l’inventor

Di si dolce e buon licor ;

Che non beve à gara ogn’un

Beva lieto homai ciascun

Primamente io bevero

Brinde, brindes, io, io, io.

Fig. 14 - Ibidem (voir l’image au format original)

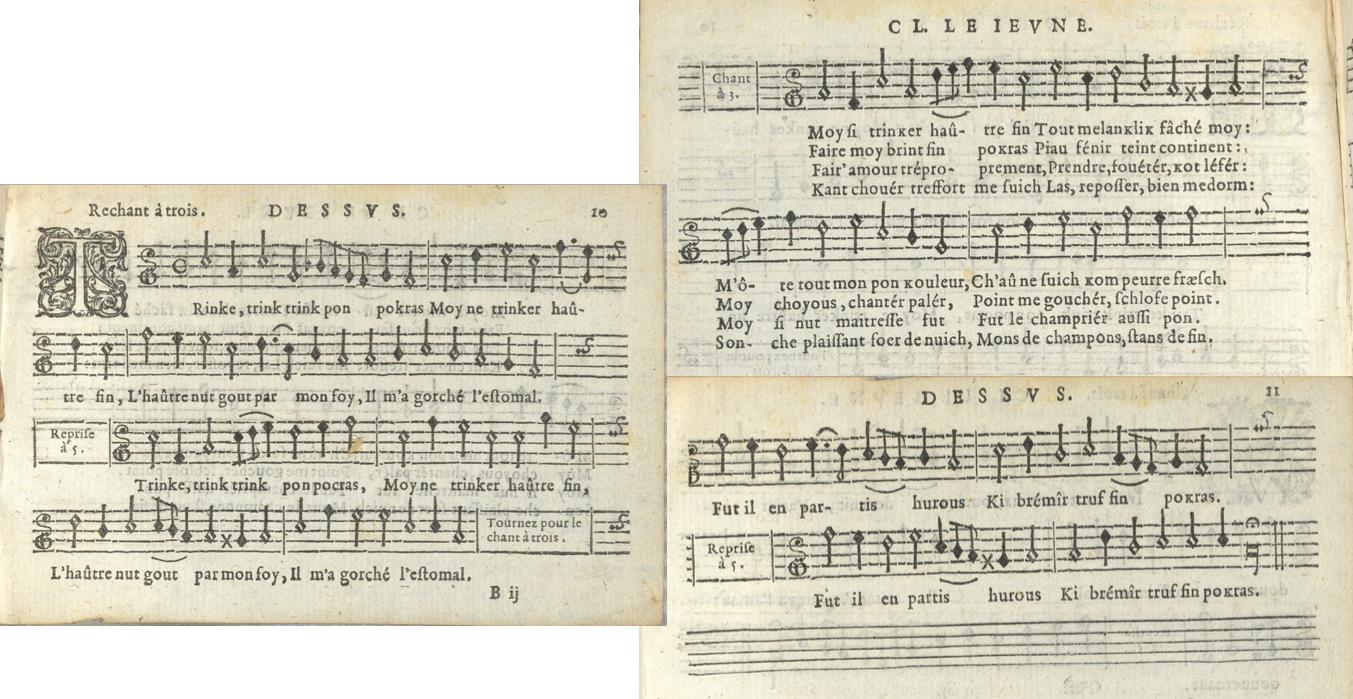

45Pour terminer cette investigation, il serait dommage de ne pas évoquer un avatar singulier de ces répertoires : une ‘tudesque’ représentant un rare équivalent français des todesche italiennes dont nous avons suivi la filiation. Celle-ci prend curieusement l’aspect d’un ‘air mesuré’ de Claude Le Jeune, paru sans étiquette particulière dans son Second livre des airs posthume (Paris, Ballard, 1608). Assez peu étudié malgré son édition moderne36, ce recueil contient toutes sortes de musiques ‘mesurées à l’antique’, c’est-à-dire composées sur des vers respectant une métrique calquée sur celle des anciens Grecs et Romains ; le poète Jean-Antoine de Baïf, collaborateur de Le Jeune, s’en est fait une spécialité37. Plus ou moins anciennes, certaines pièces de ce volume sont liées à des circonstances particulières, nous y reviendrons38. Le texte de cette ‘tudesque’ qui ne revendique pas son nom est le suivant :

|

Trinke, trink trink pon pokras: Moy si trinker haûtre fin Faire moy brint fin pokras Fair’ amour tréproprement, Kant chouér treffort me suich |

Je bois, bois, bois du bon hypocras Moi si boire autre fin Fin d’hypocras me faire trinquer Faire amour très proprement Quant suis tombé très fort |

Fig. 15 - Claude Le Jeune, Second livre des airs, Paris, Ballard, 1608. Écoute : version du Corvina Consort (Hungaroton, Classic HCD 32189 (2004) (voir l’image au format original)

46On peut être étonné ici du nombre d’éléments textuels qui rappellent la villotta italienne anonyme de 1566 (cf supra) : certes le vin de Malvoisie (ou de Trebbiano) est devenu en France l’hypocras, très apprécié à la cour, mais il est évident que les motifs du mal de ventre, du changement de couleur du visage sont des éléments communs, de même que le « Trinke » initial39. Le Jeune a montré par ailleurs, dans une série de canzonette italiennes, qu’il connaît bien ces petits recueils italiens où il a puisé plusieurs de ses modèles pour en faire des versions élaborées40. En revanche, la récurrence des déformations de la prononciation du français dans sa « tudesque » semble renvoyer plutôt à son compatriote et exact contemporain Lassus, dont il est évident que Le Jeune connaît bien l’œuvre41. La qualité du texte français paraît toutefois bien supérieure et les jeux linguistiques plus fins que dans l’italien de Lassus : pour l’imitation de l’accent allemand, on observe ainsi une intéressante alternance entre voisement (« bremît », « gorché », « me goucher ») et dévoisement (« ch’aûne », « peurre », « choyous », « champon »), et certaines graphies de mots, liées à la contrainte métrique, sont particulièrement étonnantes et drôles (« melanklik », « paler »...). Jean-Antoine de Baïf, principal auteur des vers mesurés mis en musique par Le Jeune, en serait-il l’auteur ?

47Enfin, quelles circonstances imaginer pour ce curieux air mesuré, auquel le mètre impair vient ajouter un élément comique supplémentaire ? L’imitation de la démarche titubante de l’ivrogne est ici évidente. On pense bien sûr à une mascarade comme il s’en faisait beaucoup à la cour de France. Peut-on trouver quelque référence à la figure de l’Allemand ivre dans les études que Frances Yates a menées il y a longtemps, qui lui ont fait faire l’hypothèse d’un lien entre certains des airs mesurés posthumes de Le Jeune et les festivités des noces du Duc de Joyeuse à Paris en 158142 ? Mettant en regard le programme des Magnificences conservé à la BnF (ms Fr 15831, fol. 90) et à la bibliothèque de l’Institut43, Yates a proposé de situer notamment l’épithalame et la Guerre de Le Jeune lors de ces festivités. Il se trouve que pour le dimanche 17 septembre, le programme décrit une « trouppe du roy » formée de six personnes (trois hommes et trois femmes) où la question de la langue a son importance :

Et chacun des six aura pour porter sa lance un roy d’estrange pays enchaisné et seront accompagnés d’un recit en langue estrangère non entendue avec quelque musique extravagante récitée par six Mores portés en panier sur ung chameau ou en une tour sur un elephant [...]

48Cependant, si cette description atteste bien l’utilisation des langues dans des spectacles de cour, elle ne correspond ni à la nationalité ni au comique de notre tudesque, dont le français est certes déformé mais trop intelligible pour être ‘non entendu’.

49S’il est sûr que le succès de la figure du Tedesco est lié à des composantes théâtrales et au genre de la comédie en dialectes (domaine très riche qui n’a pas pu être approfondi ici44), le succès de la todesca en musique, quant à lui, s’explique sans doute par le fait qu’elle s’appuie sur une solide tradition. Ancrée dans le genre du canto di lanzi et du canto carnascialesco (chant de soldat et chant de carnaval), la todesca joue aussi avec les genres de la sérénade, du chant dialectal et du chant à boire. Elle développe différents éléments qui peuvent se mêler dans une même pièce, donner lieu à peu de frais à une performance comique et former ainsi un ensemble facilement mémorisable garantissant sa longévité. En s’appropriant ensuite la figure du Tedesco, la vogue plus savante de la parodie plurilinguistique (« diversi linguaggi »), absorbe le genre de la todesca tout en la maintenant vivante dans des productions musicales à personnages, imitant la commedia dell’arte, et jouant sur une combinatoire de type quodlibet artistiquement plus ambitieuse.

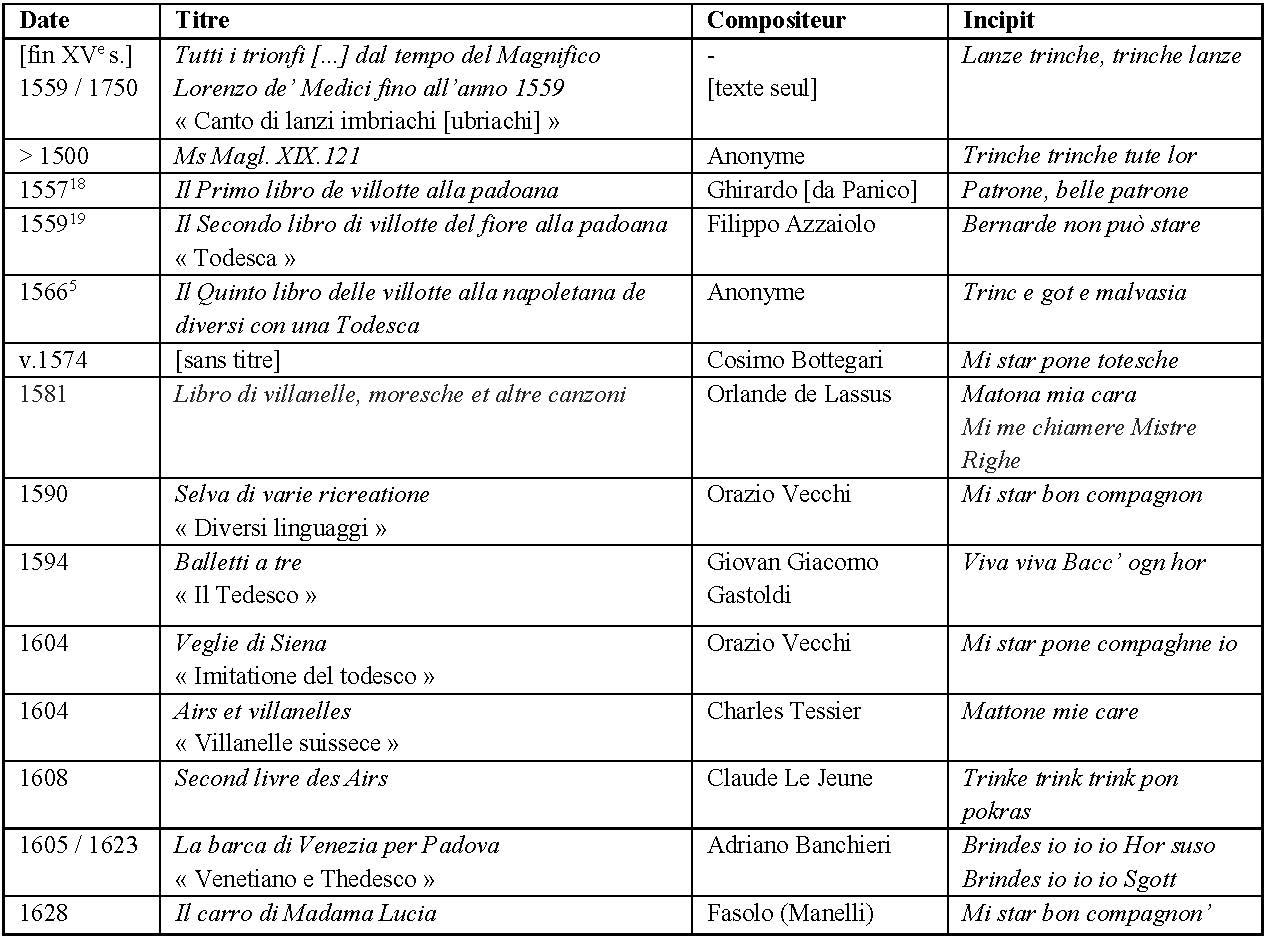

50Annexe : tableau des Todesche

Documents annexes

- Fig. 1 - Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo de’ Medici fino all’anno 1559 (éd. A. F. Grazzini, rééd. R. M. Bracci, Cosmopoli, 1750)

- Fig. 2 - Il secondo libro de villotte del fiore alla padoana con alcune Napolitane e madrigali a quatro voci, Venezia, Gardano, 1559

- Fig. 3 - Quinto libro delle villotte alla napoletana de Diversi Con una Todesca [rééd. de 1570]

- Fig. 4 - Quinto libro delle villotte alla napoletana de Diversi Con una Todesca [rééd. de 1570]

- Fig. 5 - Quinto libro delle villotte alla napoletana de Diversi Con una Todesca [rééd. de 1570]

- Fig. 6 - Libro di villanelle, moresche, et altre canzoni [...] di Orlando di Lasso, Anvers, Phalèse & Bellère, 1582

- Fig. 7 - Figure du Tedesco, extraite de la page de titre de Giulio Cesare Croce, Barceletta piacevolissima (Bologne, 1639), reproduite par W. Kirkendale dans son article d’Acta musicologica 44/2 (1972) p. 186 bis

- Fig. 8 - Selva di varia ricreatione di Horatio Vecchi [...], Venezia, Gardano, 1590

- Fig. 9 - Le Veglie di Siena [...] d’Horatio Vecchi [...], Venezia, Gardano, 1604

- Fig. 10 - Le Veglie di Siena [...] d’Horatio Vecchi [...], Venezia, Gardano, 1604

- Fig. 11 - Barca di Venetia per Padova [...] di Adriano Banchieri, Venezia, Magni, rééd. de 1623

- Fig. 12 - Barca di Venetia per Padova [...] di Adriano Banchieri, Venezia, Magni, rééd. de 1623

- Fig. 13 - Gastoldi, Balletti a tre voci con la intavolatura del Liuto, per cantare, sonare, et ballare. Venise, Amadino, 1594. Rééd. sous le titre Balletti a tre voci, Con li suoi Versi per cantare, suonare & ballare. Anvers, Phalèse, 1606

- Fig. 14 - Gastoldi, Balletti a tre voci con la intavolatura del Liuto, per cantare, sonare, et ballare. Venise, Amadino, 1594. Rééd. sous le titre Balletti a tre voci, Con li suoi Versi per cantare, suonare & ballare. Anvers, Phalèse, 1606

- Fig. 15 - Claude Le Jeune, Second livre des airs, Paris, Ballard, 1608

Notes

1 Voir Isabelle His, « L’invention de la mêlée en musique : du chant de bataille au chant de victoire », Clément Janequin, un musicien au milieu des poètes, éd. Olivier Halévy, Isabelle His et Jean Vignes, Paris, SFM, 2013, p. 213-243.

2 Voir Christelle Cazaux-Kowalski, « La musique et l’image de François Ier : quelques réflexions autour de La Guerre de Clément Janequin », François Ier imaginé, éd. Bruno Petey-Girard, Gilles Polizzi et Trung Tran, Genève, Droz, 2017, p. 249-268.

3 Voir Orazio Vecchi, Le Veglie di Siena, éd. Donald Beecher, Ottawa, Institute of Mediæval Music, 2004, Introduction, p. XX.

4 Voir Paul-Marie Masson (éd.), Chants de carnaval florentins (canti carnascialeschi) de l’époque de Laurent le Magnifique, Paris, Maurice Senart, 1913. Nous y trouvons édités, d’après les manuscrits de la BN de Firenze, Il canto di lancresine (Lancrésines) de Guglielmo detto il Giuggiola, Il canto di lanzi allegri (éméchés), Il canto di lanzi che fanno schizzatoi (vendeurs de seringues), Il canto di lanzi cozzoni (maquignons) et Il canto di lanzi maestri di fare fraccurradi e bagatelle (faiseurs de tours de passe-passe).

5 Canto di lanzi sonatori di rubechine (fol. 96v-97), Canto di lanzi venturieri (fol. 118 v -119) et Canto di lanzi pellegrini (fol. 138 v-139).

6 Florentine festival music 1480-1520, éd. Joseph J. Gallucci Jr., Recent researches in the Music of the Renaissance, vol. XL, Madison, AR-Editions, 1981, p. IX, 99, 101, 103. Les trois titres cités figurent aussi dans la liste que donnait Federico Ghisi dans I canti carnascialeschi nelle fonti musicali del XVo e XVIo secolo, Firenze/Roma, Olschki, 1937, p. 219-220.

7 D’après Bonnie J. Blackburn, « Two ‘Carnival Songs’ Unmasked: a Commentary on MS Florence Magl. XIX.121 », Musica Disciplina, 35 (1981), p. 121–178, ici p. 130-131. Cette pièce se trouve en neuvième position dans le manuscrit, aux folios 9v-10 (voir Annexe p. 170). La traduction que propose la musicologue est « Drink and drink at ev'ry hour / Makes a cook of real valour. / O Mister Sanctus Joyous, / Don’t act so meek and pious: / Your pow'r divine does buoy us. / Bring all men cheer galore! ».

8 Voir Anne Schnoebelen, « Azzaiolo, Filippo », New Grove dictionary of music and musicians, éd. S. Sadie, London, Macmillan, 1980, vol. 1, p. 761-762. Pour l’édition originale de la musique, voir : http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_R/R282/ Pour la réédition du volume chez Scotto en 1564, voir https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00080554

9 Cette filiation a déjà été relevée, mais sans développement, par Peter Amelung, Das Bild des Deutschen in der Literatur der italienischen Renaissance (1400-1559), Münich, Max Hueber Verlag, 1964, p. 138-139.

10 Fête de la Saint-Martin : fête d’origine ancienne lors de laquelle il est de tradition de boire beaucoup.

11 Voir Carol MacClintock, « A Court Musician's Songbook: Modena MS C 311 », Journal of the American Musicological Society, 9/3, 1956, p. 177-192. L’auteur considère alors cette pièce comme un des canti di lanzi si populaires à Florence (p. 182). MacClintock s’est ensuite fait l’éditeur moderne de ce corpus sous le titre The Bottegari Lutebook, Wellesly College, 1965 ; dans sa table introductive, elle qualifie cette pièce de « Canto carnascialesco or todesca ». Dans le fac-similé édité ensuite par Dinko Fabris et John Griffiths (Cosimo Bottegari, Il Libro di canto e liuto, Bologne, Forni, 2006), les éditeurs la désignent (p. 10) comme « Canto carnascialesco all’imitazione dei Lanzi (Tedeschi) ».

12 Voir Orlando di Lasso, Kompositionen mit italienischem Text, V, « Madrigale aus Sammelwerken und Sammlungen zu 6 und mehr Stimmen », éd. Marie-Louise Göllner, Wiesbaden / Leipzig / Paris, Breitkopf & Härtel, 2016. Dans la préface, l’éditrice établit un lien entre le Matona mia cara de Lassus et le Patrone, belle patrone de Ghirardo [da Panico] publié auparavant (1557) et évoqué supra.

13 Voir Charles Tessier, Œuvres complètes : Chansons, Airs, Villanelles, éd. Frank Dobbins, Brepols, 2006.

14 Voir le témoignage qu’en donne Massimo Troiano dans sa relation des festivités pour les noces de Guillaume de Bavière à Munich en 1568 (Discorsi delli triomfi, giostre, apparati e delle cose più notabili fatte nelle sontuose nozze dell’illustrissimo & eccellentissimo Signor Duca Guglielmo, Munich, 1568, éd. augm. 2/1569 ; éd. avec le fac-similé de 1569 par Horst Leuchtmann dans Die Münchner Fürstenhochzeit von 1568: Massimo Troiano : Dialoge italienisch/deutsch, Munich, 1980. Voir aussi Martha Farahat, « Villanescas of the virtuosi: Lasso and the commedia dell’ arte », Performance practice review 3, 1990, p. 121-137. Le contexte performatif du répertoire voisin de la canzone villanesca a été étudié par Donna G. Cardamone et Cesare Corsi, « The canzone villanesca and comique culture : the genesis and evolution of a mixed genre (1537-1557) », Early music history, 25, 2006, p. 59-104.

15 Voir Lassus, Orlande de, Con bien fou tu serais Orlando, correspondance éd. par Frank Langlois, Arles, Coutaz, 1988.

16 Les personnages de Zanni et son maître, de Lucia, Giorgia et Cucurucu apparaissent notamment dans son Libro de villanelle, moresche, et altre canzoni [...] de 1581.

17 Fausto de Michele, Guerrieri ridicoli e guerre vere nel teatro comico del ‘500 e del ‘600 (Italia, Spagna e paesi di lingua tedesca), Firenze, Alma edizioni, 1998. On trouve dans ce livre en appendice (p. 221-223) une liste des textes pris en considération dans l’étude de la « figura del capitano fanfarone nella commedia italiana del Rinascimento », suivie de deux autres listes respectivement pour la comédie espagnole et pour les pays de langue germanique. L’auteur tente un arbre généalogique de cette figure topique.

18 Sans que j’aie pu m’y attarder, plusieurs recueils sont ainsi venus à ma connaissance, qui font intervenir ces jeux de langues et/ou la figure de l’Allemand gros mangeur et bon buveur (« Todesco ubriaco ») : par exemple le sonnet CXLIX de Domenico di Giovanni, dit Il Burchiello (premier XVe siècle) ; les nouvelles I/31 et II/18 de Matteo Bandello (milieu du XVIe siècle) ; la comédie de Giulio Cesare Croce Il sontuoso pasto fatto nelle nozze del Zacchagna di Val Pelosa, Nel quale vi se interpone sedeci linguaggi delle più famose Città d'Italia (Macerata, 1593) réimprimée à Vérone en 1626 et à Bologne en 1631 sous le titre Le nozze del Zane in lingua bergamasca, nelle quali si vedono sedici linguaggi diferenti. Giulio Cesare Croce publie aussi à Bologne en 1618 Questione di varii linguaggi, dove s'intende le ragioni allegate da diversi galant’homini corsi à questo rumore per farli far la pace ; E finalmente come un Todesco gli accorda, con patto di andar tutti insieme all'Hosteria. La comédie Il Travaglia, Comedia di M. Andrea Calmo nuovamente corretta, & ristampata, & di varie lingue adornata, cosa bellissima (Trivigi, 1601) ne fait pas intervenir d’Allemand parmi les personnages qui échangent en dialectes italiens, mais son « proemio » donne des précisions intéressantes : « [...] vorrebono costoro ch’un Greco o Dalmato parlando in Italiano favelasse con gli accenti, & modi toscani, il chè non è men fuori de l’ordinario, che se un Bergamasco havesse à parlar in Fiorentino, o un Napolitano in Tedesco, chi vuole intendere la elegantia de la lingua Toscana, non la ricerchi in questi spettacoli : ma mirino il Bembo, il Tressino, il Sperone & altri degni Poeti. Nelle Comedie desideriamo con ragionamenti consueti à ciascaduno far nascer l’allegrezza, il saporito riso, il giocondo Plauso di spettatori, imperò dal sacro Tempio del sempre lieto gaudio si porta à donar questa à vostre Signorie, & perche l’istessa Comedia di passo in passo da se si manifesta, però senz’altro preambulo o d’argumento con la vostra bona gratia, o spiriti nobilissimi, & valorosi, si darà principio, voi vi disporrete ad ascoltar, & ridere » [fol. 3 v -4]. La comédie de Virgilio Verucci Li Diversi linguaggi, Comedia del Sig. Vergilio Verucci Gentil’huomo Romano, Dottor di Legge, Detto l’Universale nell’Accademia dell’Intrigati di Roma (Venise, 1609) met en scène un Français mais pas d’Allemand non plus. Enfin, sous le pseudonyme de Camillo Scaliggeri della Fratta, le compositeur Adriano Banchieri publie dans ses Trastulli della villa distinti in sette giornate [...] Curiosità dramatica (Venise, Giuliani, 1627) une « Novella del Tedesco ubriacato » (p. 145), suivie d’une « Novella del tedesco insatiabile » (p. 149). L’expression « fare il Todesco ubriaco » se rencontre déjà dans le Dialogho de’ giochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare de Girolamo Bargagli (1572), p. 243. Je remercie Massimo Privitera pour son aide dans ces investigations.

19 Elle est publiée à Venise chez Bindoni en 1547, sous le titre la Canzonetta de Mistro Rigo Forner. Voir Manlio Cortelazzo, « Mastro Brufaldo », Italianistica : Rivista di letteratura italiana 26/1, janv.-avr. 1997, p. 133-138.

20 Ces deux vins sont déjà cités dans l’ancien Canto di lanzi ubriachi (voir supra, Illustration n° 1).

21 Voir Orlando di Lasso, Kompositionen mit italienischem Text, V, p. XIX et LIX.

22 Johann Eccard a été au service des Fugger à Augsburg. Il faut signaler que paraît auparavant un madrigal remarquable, le dialogue à dix voix de Michele Varotto publié dans Fiamma ardente de madrigali et canzoni a cinque voci con un Dialogo a Dieci de diversi soggetti, novamente raccolte & datte in luce per Gio. Battista Portio Novarese, Venise, Vincenti & Amadino, 1586. On n’y trouve pas d’Allemand, mais : Francese, Genoese, Ciciliano, Zani, Magnifico (chœur 1) et Cingaretto, Milanese, Ser Gratiano, Napolitano et Spagnolo (chœur 2), ces deux chœurs chantant en alternance sauf dans quelques tutti.

23 Voir supra. L’incipit de Lassus, qui rend compte du premier échange, est Zanni ! Piasi patron ! Dov’estu ? E so in cantina [...]. Chez Eccard, l’incipit est : O Messir, o patrù, Che diss tu ? [...]. Voir Madrigali a diversi linguaggi zu neun, fünf und zehn Stimmen von Luca Marenzio, Orazio Vecchi, Joann Eccard und Michele Varotto, éd. Warren Kirkendale, « Das Chorwerk » n° 125, Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1975.

24 Voir Warren Kirkendale, « La Franceschina, la Girometta e soci in un madrigale ‘a diversi linguaggi’ di Luca Marenzio e Orazio Vecchi », Il Madrigale tra Cinque et Seicento, éd. Paolo Fabbri, Bologne, Il Mulino, 1988, p. 249-331. Cet article révise et augmente la version anglaise parue auparavant dans Acta Musicologica 44/2, 1972, p. 181-235, et complète son édition publiée sous le titre Madrigali a diversi linguaggi.

25 Voir infra note 22. Les motets de Vecchi, également publiés en 1590, sont dédicacés à Guillaume de Bavière, patron de Lassus.

26 Voir Kirkendale, « La Franceschina, la Girometta ».

27 « Faites le bien pour vous-même », formule de mendiant attestée par Montaigne et qui correspond apparemment à un personnage.

28 Voir l’introduction de Donald Beecher dans Orazio Vecchi, Le Veglie di Siena.

29 Kirkendale, « La Franceschina, la Girometta », p. 321.

30 Ibid.

31 Voir https://archive.org/details/ScansioneGIII446MiscellaneaOpal/page/n15/mode/2up

32 Ce volume sera réédité à Nuremberg l’année suivante chez Kaufman. Voir l’introduction par Donald Beecher dans Orazio Vecchi, Le Veglie di Siena, ainsi que Ferdinando Taddei et Alessandra Chiarelli, Il Teatro dell’udito : Società, musica, storia e cultura nell’ epoca di Orazio Vecchi, Modena, Mucchi editore, 2007.

33 Barca di Venetia per Padova dentrovi la nuova mescolanza [...] libro secondo de madrigali a cinque voci [...] opera duodecima, Venetia, Amadino, 1605. La seconde édition, Barca di Venetia per Padova, dilettevoli madrigali a cinque voci [...] aggiuntovi il basso continuo (piacendo) per lo spinetto, ò chitarrone, Venetia, Gardano, 1623, a fait l’objet d’une édition moderne par Elio Piatelli, Rome, de Santis, 1969.

34 Dans l’édition originale de 1605, la musique est précédée de la mention « Tedesco con il fiasco. Canti forte », et le texte est légèrement différent :

35 L’identité de ce compositeur est l’objet de discussions. Voir Giovan Battista Fasolo e la Barchetta passaggiera, éd. Ottavio Beretta, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1994.

36 Claude Le Jeune, Airs (1608), 4 vols., éd. Donald P. Walker, Rome, American Institute of Musicology, 1951-1959.

37 Voir Isabelle His, Claude Le Jeune (v. 1530-1600), Un compositeur entre Renaissance et baroque, Arles, Actes Sud, 2000, p. 253-260.

38 C’est notamment le cas du cycle d’airs mesurés intitulé « La Guerre », qui a été associé aux festivités des noces du Duc de Joyeuse en 1581. Voir infra ci-après.

39 On ne retrouve pas en revanche l’équivalent des « iò iò iò », ni des « Brindes », ni des « Sgott », ni des « compagnon » qui apparaissent régulièrement dans les pièces italiennes.

40 Voir Isabelle His, « Les modèles italiens de Claude Le Jeune », Revue de musicologie, 77/1, 1991, p. 25-58.

41 Voir Isabelle His, « Lassus comme référence, ou de la difficulté d'être un contemporain de Lassus : le cas de Claude Le Jeune », Orlandus Lassus and his time, Actes du 5e Symposium de l'International Musicological Society (Anvers, août 1994), Peer, Alamire, 1995, p. 327-345.

42 Frances Yates, « Poésie et musique dans les Magnificences au mariage du Duc de Joyeuse, Paris, 1581 », Musique et poésie au XVIe siècle, Paris, CNRS, 1954, p. 241-264, ici p. 257-8.

43 Fonds Godefroy 385, fol. 174 - version révisée après les changements de dates, mais sans détail supplémentaire dans les descriptions.

44 Selon Manlio Cortelazzo (‘Mastro Brufaldo’), le goût vénitien pour la parodie plurilinguistique et la parodie des étrangers qui s’efforcent de parler le dialecte a fait prospérer une littérature appelée selon les cas stradiotesca, greghesca ou schiavonesca. Les Allemands formaient, avec les Grecs et les Dalmates, une communauté qui occupait des emplois modestes comme charbonniers ou surtout comme boulangers. Parmi les pièces qui se moquent des travailleurs étrangers, une certaine Canzonetta di Mistro Righo forner [Maître Henri boulanger] sans doute récitée par des cantastorie avant sa publication en 1547, où un boulanger allemand vante ses talents avec des sous-entendus grivois, devint très populaire ; on la trouve citée dans la comédie d’Andrea Calmo Il Travaglia (Venise, Stefano di Alessi, 1556, Acte II scène 12). On la trouve également mise en musique par Lassus (cf. supra) mais son lien avec la figure de l’Allemand est plus indirect que dans Matona mia cara. La circulation de cette canzonette a probablement donné naissance à deux pièces voisines : Le ridiculose canzonette de Mistre Gal Forner padre de Mistro Rigo Tedesco (Venise, Pagan, v. 1550, sur Googlebooks : https://play.google.com/store/books/details/Le_ridiculose_canzone_de_Mistro_Gal_Forner_Padre_d?id=_t5mAAAAcAAJ) et les Canzonette de Mistro Sbrufaldo Thodesco, Fratello di Mistro Rigo Forner (Venise, Pagan, v. 1550), canzonette qu’évoquera Giovanni Dalla Casa, dans sa Galatea de 1558 (chap. XXII), à propos du mauvais accent étranger : « [...] Nul ne peut donc bien parler avec quelqu’un qui ne comprend pas le langage dans lequel il parle ; et ce n’est pas parce qu’un Allemand ne sait pas l’italien que nous devons pour cela gâter notre langage en parlant avec lui et contrefaire notre façon de parler, à la manière de maître Brufaldo, comme font certains qui, par sottise, s’efforcent de parler dans la langue de celui avec qui ils parlent, quelle que soit cette langue, et disent tout à rebours ». Voir Giovanni della Casa, Galatée, trad. par Alain Pons d’après l’éd. italienne de Jean de Tournes (1598), Paris, Quai Voltaire, 1988, p. 120.

Pour citer ce document

la figuration musicale de l’Allemand à la Renaissance», Textus & Musica [En ligne], Les numéros, 3 | 2021 - Langues et musiques dans les corpus chantés du Moyen Âge et de la Renaissance, mis à jour le : 14/12/2022, URL : https://textus-et-musica.edel.univ-poitiers.fr:443/textus-et-musica/index.php?id=2061.

Quelques mots à propos de : Isabelle His

Centre de recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l’art et Musicologie, Université de Poitiers

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)