- Accueil

- > Les numéros

- > 3 | 2021 - Langues et musiques dans les corpus ch ...

- > La musication dans les chansons d’Henry Fresneau, Grammaire d’association, paraphonologie et forme polyphonique au xvie siècle.

La musication dans les chansons d’Henry Fresneau, Grammaire d’association, paraphonologie et forme polyphonique au xvie siècle.

Par Sophie Chouvion, Timothée Premat et Axelle Verner

Publication en ligne le 05 novembre 2021

Résumé

This paper is about groups and prominences matching between music and text in Henry Fresneau’s 16th century polyphonic songs. By employing a generative textsetting framework, we aim to specify some of the major parameters of the grammar constraining the matching between text and music. We treat the derivation of the text’s underlying form to its surface form, the phonological consequences of this derivation, and the matching constraint between textual and musical prominences. We propose that these grammar’s specificities are linked to the non-stanzaic form of the music and to the question of text intelligibility in these songs.

Cet article traite de l’association entre groupes textuels et groupes musicaux et entre accents textuels et accents musicaux dans les chansons polyphoniques d’Henry Fresneau. L’approche adoptée est celle de la musication générative. Il s’agit d’établir quelques caractéristiques de la grammaire qui guide l’association entre musique et texte chez ce compositeur du xvie siècle, notamment concernant les reconfigurations que subit le texte (p.ex. les nombreuses répétitions d’éléments textuels), les conséquences phonologiques de ces reconfigurations et la condition d’alignement entre accents textuels et temps du tactus. Nous proposons des hypothèses permettant de lier les paramètres spécifiques de cette grammaire à l’absence de périodicité strophique dans la musique et au statut spécifique qu’aurait l’intelligibilité du texte dans ces chansons.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La musication dans les chansons d’Henry Fresneau, Grammaire d’association, paraphonologie et forme polyphonique au xvie siècle. (version PDF) (application/pdf – 4,0M)

Texte intégral

1Cette étude propose d’analyser, dans une perspective issue de la linguistique générative, l’association du texte et de la musique dans un corpus de vingt polyphonies françaises d’Henry Fresneau, un compositeur du milieu du xvie siècle1. Dans cette perspective, on appelle musication le processus d’association du texte et de la musique, et l’on suppose que ce processus est conditionné par une grammaire. Nous proposons donc, en combinant analyse musicologique et linguistique, de détailler certains points de la grammaire de musication qu’utilise Henry Fresneau dans ses chansons vernaculaires. Cette approche considère la musique vocale comme étant composée de deux objets, d’un côté le texte, et de l’autre la musique. Ces objets sont eux-mêmes composés d’un ensemble d’unités plus ou moins proéminentes et organisées selon un système de groupes enchâssés les uns dans les autres. Lorsque le texte est versifié, celui-ci est lui-même considéré comme étant composite, résultant de l’association d’un matériel linguistique à des patrons métriques. La musique vocale procède donc de la réunion de ces deux ou trois objets.

2Les études génératives dédiées à la musication se fondent sur les postulats, vérifiés empiriquement, selon lesquels (a) n’importe quel texte ne peut pas être associé à n’importe quelle musique, (b) lorsqu’un texte peut être associé à une musique, cette association ne peut pas se faire n’importe comment, (c) les humains disposent d’intuitions fortes et majoritairement concordantes sur ce qui constitue une association acceptable et sur ce qui doit, au contraire, être rejeté. Se alors pose la question des conditions qui s’appliquent pour que l’association d’une musique et d’un texte soit acceptable pour un public donné, dans un genre et une langue donnée. En appliquant au corpus d’Henry Fresneau cette démarche, nous entendons proposer (a) une description systématique et (b) une modélisation rigoureuse de données rarement analysées dans ce cadre théorique. En effet, ces chansons présentent une matière très différente de celle qui est habituellement analysée dans le cadre génératif, qui s’intéresse le plus souvent à des chansons traditionnelles (sans qu’un auteur-compositeur originel soit nécessairement identifiable), modernes (xxe siècle), strophiques et monodiques. Au contraire, notre corpus a été composé à un instant donné par un compositeur donné (Henry Fresneau), sa musique est polyphonique, et elle ne dispose pas de périodicité strophique (Fresneau ne répète pas la même musique sur les différentes strophes d’un même texte). L’écriture musicale en elle-même est très différente, notamment par son usage du contrepoint. Le traitement du texte, quant à lui, montre des propriétés inhabituelles, dans la mesure où la forme versifiée du texte n’est pas immédiatement perceptible en surface, le texte ayant été reconfiguré pour sa mise en musique. Enfin, ce corpus est également spécifique du fait que ses sources imprimées sont lacunaires et, dans une certaine mesure, imprécises, ce qui demande l’établissement d’une méthode de traitement des données rigoureuse et explicite.

3Dans une première partie, nous exposons les éléments nécessaires à notre analyse : nous caractérisons la production de Fresneau, la manière dont nous avons traité nos données et la méthode d’analyse générative de la musication. Dans une deuxième partie, nous abordons les reconfigurations que subit le texte lors de sa mise en musique : répétitions, répartition du texte entre les voix et localisation des silences, ainsi que les conséquences phonologiques de ces reconfigurations. Nous terminons cette partie en indiquant une hypothèse sur l’origine de la relative liberté dont fait preuve Fresneau concernant ces éléments. Dans une troisième partie, nous abordons la condition d’association entre accents de fin de vers et temps du tactus, et nous terminons par une hypothèse proposant d’expliquer à la fois les intenses reconfigurations du texte et le taux non négligeable d’accents de fin de vers non alignés avec le tactus par le statut spécifique qu’aurait l’intelligibilité du texte dans les polyphonies de Fresneau. En conclusion, nous indiquons que toutes ces spécificités ne sont pas propres à Fresneau mais correspondent probablement à un sous-ensemble au sein de la chanson française du xvie siècle.

Définition des objets et de la méthode

Caractérisation et définition du corpus

4Henry Fresneau est un compositeur à propos duquel on sait bien peu de choses, dans la mesure où aucun élément d’archive le concernant ne nous est parvenu. Si son lieu de résidence et la nature de sa formation musicale sont de ce fait inconnus, son nom nous est parvenu grâce à vingt-quatre chansons et un motet, publiés entre 1538 et 1554. Nous distinguons deux périodes de publication des œuvres de Fresneau : dans un premier temps à Lyon chez l’imprimeur Jacques Moderne entre 1538 et 1544, et dans un second temps à Paris chez Pierre Attaingnant entre 1545 et 1547 puis chez Nicolas Du Chemin en 1554.

5Les pièces vocales d’Henry Fresneau sont éditées dans les plus grandes anthologies de chansons du milieu du xvie siècle. Ces recueils font partie des premiers imprimés français de musique polyphonique et réunissent notamment les plus célèbres chansons de cette période. Si Fresneau est aujourd’hui peu connu du grand public, ses œuvres apparaissent dans les mêmes livres que celles des célèbres Clément Janequin, Claudin de Sermisy et Pierre Certon. Ce déficit moderne de notoriété pourrait venir du fait que le livre de bassus est manquant dans l’une des principales sources des chansons de Fresneau (Le Difficile des chansons, second livre), ce qui rend une dizaine de ses chansons impossibles à chanter en l’état. Les compositions de Fresneau demeurent néanmoins un matériel précieux pour le musicien comme pour l’universitaire, et pour peu que ce dernier ait une approche rigoureuse des sources, la perte du bassus ne représente pas un obstacle insurmontable à l’analyse de la musication de ce répertoire.

6Le corpus sur lequel se fonde cette étude est composé des vingt chansons suivantes, par ordre de parution :

7Le Parangon des chansons, vol. iii, v and vii, Lyon, Jacques Moderne, 1538-1540 :

8-Jay la promesse (1538, iii, fol. 22),

-A bien compter (1538, iii, fol. 28),

-Souspir d’amours (1539, v, fol. 5),

-Mignons qui suives (1539, v, fol. 9),

-Montez soubdain (1540, vii, fol. 21).

9Le Difficile des chansons, vol. ii, Lyon, Jacques Moderne, 1544 :

10-Ung Cordelier (fol. 11),

-Ung Jacobin (fol. 12),

-Sil est ainsi (fol. 13),

-Si vous la Baizes comptes 15 (fol. 17),

-Le mien esprit (fol. 17),

-Ung advocat dict a sa feme (fol. 18),

-Ung laboureur sa journee tost (fol. 19),

-Tenot estoit en son cloz resjouy (fol. 20),

-Ung compaignon joly (fol. 21),

-Encores ung coup je vous pry (fol. 22),

-Hellas la paix ce faict au lict (fol. 23),

-Naymes jamays ces vielles (fol. 24).

11Dixhuytiesme livre contenant xxviii chansons nouvelles, Paris, Pierre Attaignant, 1545 :

-

Peine & travail (fol. 5).

12Vingt & ungiesme livre contenant xxv chansons nouvelles, Paris, Pierre Attaingnant, 1547 :

-

Œil importum (fol. 10).

13Unziesme livre contenant xxii chansons nouvelles, Paris, Nicolas du Chemin, 1554 :

-

Le cruel Mars (p. 4-5).

14Comme notre étude s’intéresse à la musication des chansons en langue vernaculaire composées par Fresneau, nous n’avons pas traité du motet Miser Ubi Parebo2, dont le texte est en latin. Par ailleurs, nous avons exclu de notre étude les chansons Frère Jehan3 (pour laquelle en plus du bassus, l’altus est manquant), la Fricassee4, Trac trac trac5 et Le jeu mennuye6 pour lesquelles nous n’étions pas en mesure de reconstruire la forme métrifiée du texte, étape nécessaire à notre approche.7

15Parmi les textes mis en musique par Fresneau, certains ont été édités par ailleurs, sous forme littéraire (c’est-à-dire sans musique, destinés à être lus plutôt que chantés). Ainsi, la chanson Ung Cordelier met en musique l’épigramme de Clément Marot « D’un Cordelier8 ». Cette existence autonome des textes nous fait penser que Fresneau composerait sa musique sur un texte donné. Cette existence autonome du texte, sous la forme d’un poème, atteste du fait que celui-ci doit présenter une régularité métrique, même si celle-ci n’est pas nécessairement perceptible dans la façon dont le texte est chanté. Même lorsqu’une chanson n’est pas attestée sous cette forme par ailleurs, il nous est presque toujours possible de reconstruire cette forme métrique.

16Les textes choisis par Fresneau sont plutôt courts (huit vers en moyenne) et sont majoritairement composés de décasyllabes a minore (avec une coupe entre la quatrième et la cinquième syllabe) et de quelques octosyllabes. Les thèmes abordés sont souvent légers et s’inscrivent dans une dimension grivoise et ludique. Les textes évoquent des jeux amoureux et sexuels, ou bien tournent en dérision des institutions comme le clergé ou la justice. Néanmoins, si la dimension grivoise ou satirique est dominante, il faut noter que, sur les vingt-quatre chansons attribuées à Fresneau, sept sont composées sur un texte de nature plus courtois, notamment la chanson Le cruel Mars qui met en musique un sonnet9 et évoque une scène mythologique.

17Le style des compositions de Fresneau peut être caractérisé comme s’inscrivant dans la même esthétique que celle de son contemporain Clément Janequin. Dans ses chansons, toutes à quatre voix, le compositeur fait usage d’une écriture contrapuntique avec des passages en imitation entre les voix (rythmique et/ou mélodiques), tandis que les passages en homorythmie sont minoritaires. Si l’écriture est principalement syllabique, des passages mélismatiques sont aussi présents. Fresneau fait parfois usage d’éléments linguistiques dont le signifiant est en lui-même descriptif, caractéristique souvent associée à Janequin, notamment dans la chanson Trac trac trac dont le premier vers imite le bruit du personnage qui toque à la porte. Fresneau s’inscrit donc dans un sous-genre de la chanson française (ou chanson de langue française) du milieu du xvie siècle, se distinguant du style voix de ville, dont l’écriture est syllabique, en contrepoint simple et souvent de forme strophique. Enfin, il faut ajouter que les chansons de Fresneau sont composées d’un bout à l’autre, sans périodicité strophique : la musique ne dispose pas d’une période (unité de répétition) qui soit fondée sur la strophe textuelle. Elle peut en revanche avoir d’autres formes de répétitions mais celles-ci ne sont pas fondées sur la strophe du texte. Cette caractéristique, qui n’est pas propre à Fresneau mais se démarque clairement de la forme la plus courante de la chanson (où des couplets dont la musique est identique correspondent aux strophes du texte), n’est pas sans incidence sur les possibilités de mise en musique du texte qui s’offrent au compositeur.

Aspect philologique et gestion des données

18Les imprimés qui contiennent les chansons de Fresneau sur lesquelles se fonde notre étude comportent des lacunes, notamment relatives au placement du texte. Suivant l’interprétation des traités de Petit Coclico10 et Finck11 que propose Jean-Pierre Ouvrard12, on suppose que le musicien du xvie siècle disposait du savoir nécessaire pour reconstruire les informations manquantes dans l’imprimé, probablement d’une part grâce à des compétences actives et conscientes, qui ont fait l’objet d’un enseignement, et d’autre part grâce à des compétences passives et inconscientes, liées à son immersion dans la culture du milieu du xvie siècle.

19Aujourd’hui, ce savoir pratique est en partie perdu et le lecteur actuel a plus de mal à rétablir ces informations. Bien que plusieurs traités d’époque mentionnent le placement du texte pour certains répertoires chantés, ces écrits théoriques ne concernent jamais le type de chansons auquel appartiennent les compositions de Fresneau. Les informations que contiennent ces traités sont donc difficilement applicables aux chansons de Fresneau, puisque celles-ci dépendent de genres musicaux différents.

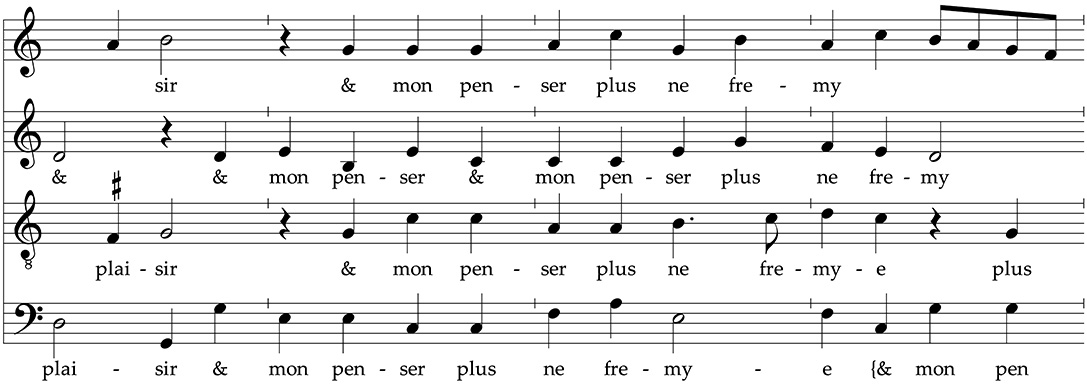

20Si les passages imprécis restent minoritaires dans le corpus des chansons de Fresneau, nous nous devons de les prendre en considération pour notre étude. Ainsi, l’alignement visuel entre les syllabes et les notes, lorsqu’il est imprécis, peut être sujet à interprétation, principalement dans les passages mélismatiques, où une seule syllabe correspond à plusieurs notes. Les symboles de répétition « ij », fréquemment utilisés dans les éditions de cette période, représentent également une difficulté puisqu’il n’est pas toujours aisé de déterminer quel élément ou groupe textuel doit ou peut être répété. La Figure 1 illustre cette imprécision de l’alignement du texte sous la musique. L’édition fac-similaire illustre l’absence d’alignement visuel entre syllabes et notes et l’usage des symboles de répétition, ici sur un passage mélismatique où plusieurs notes correspondent à une seule syllabe. Notre édition, placée sous l’édition fac-similaire, propose à la fois le développement des abréviations et l’association de chaque syllabe avec au moins une note.

Figure 1. Mise en regard d’une édition fac-similaire et notre édition, Si vous la baizes comptes 15, voix d’altus.

21Le dernier paramètre lacunaire dans les éditions des chansons de Fresneau que nous devons mentionner concerne le texte tel qu’il apparaît sur les partitions, disposé sous la musique. Les nombreuses répétitions et répartitions inégales du texte entre les voix font qu’il est parfois difficile de rétablir la forme versifiée du texte, pourtant essentielle puisqu’elle nous donne accès à des informations nécessaires pour la syllabation, notamment concernant la prononciation du schwa final (‘e muet’ de fin de mot), lorsque celui-ci est situé en fin de vers.

22Afin de réaliser notre étude de la musication dans les chansons de Fresneau, un travail préalable d’édition du corpus des chansons de Fresneau s’est avéré nécessaire. Réaliser notre propre édition nous a permis à la fois de ne pas dépendre des choix faits par d’autres éditeurs scientifiques, et à la fois d’indiquer clairement une démarcation entre les éléments présents dans nos sources et ceux qui résultent de nos interprétations. Ainsi, nous avons choisi de développer les symboles de répétition « ij » en balisant ce développement par des accolades (comme dans notre édition en Figure 1), et plus rarement de faire apparaître un ajout, quand le contexte musical semble indiquer qu’un élément textuel est manquant, entre crochets. De tels balisages ne sont pas toujours systématiques dans les éditions musicales, ce qui interdit alors tout accès à l’original depuis la transcription moderne, puisqu’on ne peut plus différencier ce qui vient de l’éditeur scientifique ou de la source.

23À ce travail sur les répétitions présentes dans l’imprimé s’ajoute un travail sur l’isochronie des vers et sur les rimes. C’est par ce travail que nous pouvons restituer la forme métrifiée du texte des chansons, qui se présente alors comme une forme sous-jacente au texte, avant sa distribution entre les voix et l’application des répétitions. Cette forme métrifiée est correcte des points de vue de la langue13 et de la versification, et elle a aussi été comparée aux autres attestations du même texte quand cela était possible.

24Ce travail vise à étudier certains paramètres de la musication dans les chansons d’Henry Fresneau. Pour ce faire, nous avons procédé à une étape de quantification des configurations attestées dans notre corpus. Par exemple, concernant l’alignement des proéminences textuelles et musicales, nous avons annoté chaque occurrence de fin de vers à chaque voix dans les vingt chansons qui constituent notre corpus (soit 858 occurrences). Nous avons également choisi d’attribuer à chaque occurrence un degré de fiabilité : une occurrence est considérée fiable quand elle est explicite (la source n’est pas lacunaire et ne demande pas à être interprétée) tandis qu’elle est considérée peu fiable si la source est lacunaire et que notre édition résulte d’une interprétation de notre part. Dans le cadre de notre démarche qui est de tester des hypothèses de la musication sur le corpus de Fresneau, nous considérons qu’une hypothèse est validée lorsque tous les passages fiables sont compatibles avec cette hypothèse et lorsque tous les passages moins fiables disposent d’au moins une interprétation qui soit compatible avec cette hypothèse. Grâce à cette pratique, nous évitons de devoir laisser de côté toutes les parties sujettes à interprétation du corpus, sans pour autant leur permettre de biaiser nos analyses, qui reposent avant tout sur les parties fiables.

Conception générative de la musication

25Pour mener à bien cette étude de la musication chez Henry Fresneau, nous avons choisi de nous inscrire dans la tradition générative, c’est-à-dire dans le champ de la linguistique qui se fonde sur les principes hérités de Chomsky & Halle14, auxquels ont été ajoutés différents niveaux de représentation et d’organisation hiérarchique. Dans cette tradition, s’est développée une étude linguistique de la versification (la métrique générative15), laquelle a rendu possible une analyse de la musication, comprise comme étant le procédé génératif de l’association d’un texte et d’une musique. Dans cette tradition, l’objet chanson est appréhendé comme un objet composite, formé par la rencontre d’un texte, éventuellement versifié, et d’un matériel musical. L’organisation de ces matériaux présente des propriétés communes : des groupes et des proéminences. Le texte est organisé en une suite de groupes prosodiques, que l’on appellera des constituants prosodiques, qui peuvent être synchronisés avec des constituants métriques si le texte est versifié, tandis que la musique est également organisée en groupes musicaux. Ces deux ou trois composantes disposent également de proéminences : celles de la prosodie, celles du vers, et celles qui sont, en musique, liées à l’organisation métrique des temps faibles et forts. La façon dont les groupes et accents de chaque matériel sont associés avec ceux des autres matériels est contrainte par des conventions, en partie inconscientes, et qui ont pu évoluer historiquement, du moment que cette évolution respecte les capacités cognitives liées à la faculté de langage16.

26L’approche que nous adoptons pour l’analyse de la constituance linguistique relève de la phonologie prosodique17, discipline qui s’intéresse au découpage de l’énoncé en constituants prosodiques. Ces constituants sont définis par le fait qu’ils représentent le domaine d’application d’un ou plusieurs processus phonologiques, comme l’accentuation ou l’élision des voyelles posttoniques, par exemple. Ils sont pertinents pour la segmentation du signal, opération nécessaire au traitement de ce signal par l’appareil cognitif humain18.

27Pour l’analyse de la structure musicale, le cadre théorique le plus couramment utilisé dans l’étude générative de la musication est celui proposé par Fred Lerdhal et Ray Jackendoff19, qui consiste à analyser la structure de la musique en intégrant des principes cognitifs et selon une inspiration syntaxique et phonologique. L’un des intérêts de leur approche est qu’elle cherche à exprimer la structure de la musique dans un formalisme proche de celui de la linguistique, ce qui facilite la comparaison et la mise en relation entre unités musicales et linguistiques.

28Constatant que les textes des chansons de Fresneau sont versifiés, nous adoptons une modélisation inspirée de l’approche modulaire de Paul Kiparsky20. D’une part, le matériel linguistique est associé à un ou des patrons métriques, ce qui résulte en la formation du texte métrifié. D’autre part, ce texte métrifié est associé au matériel musical, ce qui résulte en la formation de la chanson. Dans cette étude, texte renvoie toujours à texte métrifié, tandis que matériel linguistique renvoie à la dimension linguistique (et non métrique) de la langue.

29Suivant François Dell et John Halle21, nous considérons que ce sont les propriétés analogues entre musique et texte qui font l’objet des contraintes de musication : d’une part l’organisation en groupes des unités (syllabes et constituants prosodiques, positions et constituants métriques, notes et groupes de notes), et d’autre part la position des unités proéminentes (c’est-à-dire accentuables).

30Dans ce qui suit, nous détaillons dans un premier temps ce qui se produit lors de la rencontre du matériel linguistique et des patrons métriques avant de détailler quelques propriétés du matériel musical pertinentes pour notre analyse.

31Dans le corpus d’Henry Fresneau, tous nos textes sont versifiés. Dans le cadre d’une analyse générative de la versification, cela signifie que leurs énoncés linguistiques ont des propriétés prosodiques et syntaxiques qui sont conformes à celles de modèles métriques abstraits, que l’on appelle patrons métriques. Ici, nous n’énonçons que les propriétés prosodiques et métriques qui concernent notre analyse. Nous n’utilisons pas de propriétés syntaxiques parce que celles-ci ne semblent pas pertinentes pour notre analyse de la musication, dans la mesure où, d’une part, cette analyse ne s’interroge pas directement sur la modélisation théorique de la versification du texte, et d’autre part où nous parvenons à exprimer en termes prosodiques toutes les propriétés utiles à notre travail.

32La modélisation que nous proposons est inspirée des patrons et des grammaires métriques développés notamment par Paul Verluyten22, Jean-Louis Aroui23 et François Dell et Romain Benini24. Comme il ne s’agit pas ici de rentrer les détails de l’implémentation de ces éléments au niveau formel, cette modélisation demeure relativement simple. Par exemple, le vers le plus courant dans notre corpus est le décasyllabe a minore. Ce vers, dont la césure est située entre la quatrième et la cinquième position métrique, est abrégé 10s (le caractère a minore étant sous-entendu). Il dispose des propriétés suivantes :

33PROPRIÉTÉS MÉTRIQUES DU 10S (1)

-

le 10s est composé de dix positions métriques ;

-

la quatrième et la dixième positions métriques du 10s sont des positions proéminentes (s, pour strong) tandis que toutes les autres positions sont considérées non proéminentes (w, pour weak) ;

-

chaque position métrique proéminente marque la fin d’un constituant métrique : la première position proéminente marque la fin du premier hémistiche, et la seconde marque la fin du second hémistiche, lequel coïncide avec la fin du vers.

34Le patron métrique du 10s a donc la forme suivante25 :

35PATRON MÉTRIQUE DU 10S (2)

[ [ w w w s ]h [ w w w w w s ]h ]v

36L’énoncé linguistique associé à ce patron métrique doit respecter un certain nombre de principes qui contraignent cette association. Ces principes forment ce qu’on appelle une grammaire d’association :

37GRAMMAIRE D’ASSOCIATION (3)

-

chaque position métrique doit être associée à une et une seule syllabe ;

-

les positions proéminentes doivent être associées à une syllabe qui peut porter l’accent d’un groupe prosodique ;

-

une syllabe doit être extramétrique (c’est-à-dire non associée à une position métrique) lorsqu’elle suit une syllabe accentuable associée à une position proéminente et qu’elle appartient au même groupe clitique que cette syllabe accentuable, c’est-à-dire avant la césure (césure épique) et avant la fin du vers (rime féminine) ;

-

toutes les autres syllabes du vers doivent être associées avec une position métrique.

38L’association entre énoncé linguistique et patron métrique est illustrée en Figure 2, sur le deuxième vers de la chanson « Ung jacobin [en prenant son repas] » de Fresneau. Nous utilisons des sigmas minuscules pour représenter les syllabes non accentuables (qui, dans des conditions d’énonciation normales, ne portent pas l’accent d’un groupe prosodique) et un sigma majuscule pour représenter les syllabes accentuables, tandis que les chevrons ‘⟨’ et ‘⟩’ encadrent les syllabes extramétriques.

Figure 2. Association d’un énoncé linguistique avec un patron métrique de 10s.

39Nous considérons comme accentuable la dernière syllabe de chaque syntagme phonologique, sauf si celle-ci a pour noyau un schwa, auquel cas c’est la pénultième syllabe qui est accentuable. Un syntagme phonologique est formé par au moins un mot lexical et par les mots grammaticaux qui le précèdent immédiatement ; il peut également inclure d’autres mots lexicaux qui le précèdent si ceux-ci sont placés sous sa dépendance syntaxique26. C’est le cas de l’adverbe « tout » dans « tout eschaufee » en Figure 2. Pour l’application du syntagme phonologique à l’accentuation de l’ancien et du moyen français, le lecteur peut se reporter notamment à la thèse de Thomas Rainsford27.

40Il nous faut préciser un dernier élément : la forme du texte donnée en Figure 2 est sa forme graphique. Selon les règles de la prosodie du xvie siècle, telles qu’attestées notamment par les grammairiens28, certaines syllabes de la forme graphique, qui correspondent bien à des syllabes de la représentation sous-jacente du mot dans le lexique du locuteur, ne seront pas dotées d’une représentation syllabique. Ainsi, le schwa (‘-e muet’) final de raye ne sera pas prononcé dans la mesure où le mot qui le suit commence par une voyelle et où il n’existe pas de pause prosodique suffisamment forte entre ces deux mots. Cela implique que, lors du traitement phonologique du mot (c’est-à-dire lors de la transformation de sa forme abstraite en forme concrète et contextuelle), ce schwa est supprimé : la représentation sous-jacente bisyllabique /rɛjə/ est amputée de sa dernière syllabe dans la suite /rɛjə avwɛt/ pour donner la représentation phonétique sans schwa [rɛjavwɛt] (et non *[rɛjəavwɛt], le hiatus *[əa] étant ici prohibé). Comme illustré en Figure 2, les schwas de fin de mot élidés ne sont pas associés à des positions métriques, ce qui signifie que la grammaire d’association présentée plus haut intègre le statut d’élision de ces schwas finaux. En revanche, les schwas extramétriques ne sont pas élidés, dans la mesure où ceux-ci sont nécessairement suivis d’une frontière prosodique et métrique et où celle-ci protège le schwa final de l’élision.

41Dans la langue non versifiée du xvie siècle, le domaine de l’élision du schwa final semble être celui d’un groupe prosodique plus large que le syntagme phonologique, habituellement qualifié de groupe intonatif (GI), bien que ses propriétés ne soient pas limitées à l’intonation. Comme remarqué par Marina Nespor et Irene Vogel29, les frontières de GI correspondent aux lieux où des pauses peuvent être insérées dans un énoncé. Or c’est cette notion de pause à laquelle les grammairiens du xvie siècle font référence pour expliquer que certains schwas résistent à l’élision. C’est donc la frontière du GI qui, seule, préserve le schwa final de l’élision devant un mot commençant par une voyelle, ce qui signifie en retour que le GI est bien le domaine d’application de la règle d’élision du schwa final devant initiale vocalique. Hors du langage versifié, un GI peut être considérablement restructuré, notamment en fonction du débit de la parole : un grand GI peut être découpé en plus petits GI, et ce d’autant que le débit de parole sera faible. Dans le langage versifié, en revanche, les GI qui déterminent quels schwas vont être sujets à l’élision sont déterminés par les frontières de vers. Cela tient au fait que la langue versifiée impose ou propose une altération de la phonologie ‘naturelle’ de la langue, représentant ce que Paul Kiparsky appelle une paraphonologie30. À titre d’exemple, François Dell expose que c’est cette paraphonologie qui est responsable des diérèses que l’on ne trouve qu’en discours versifié31. De la même manière, la paraphonologie métrique de notre corpus impose que les frontières de GI soient toujours synchronisées avec des frontières métriques, et que celles-ci protègent toujours le schwa final de l’élision.

42Les objets du matériel musical que nous considérons pour cette étude sont de deux natures : d’une part les temps proéminents de la structure métrique de la musique, formée par l’alternance régulière de temps proéminents (‘temps forts’) et de temps non proéminents (‘temps faibles’), et d’autre part les groupes de ce que Lerdhal et Jackendoff appellent la structure de regroupement (grouping structure), laquelle est constituée de motifs, phrases musicales, etc. Il n’est pas toujours aisé d’établir cette structure de regroupement, et nous avons constaté que nos intuitions relatives à cette structure dans les chansons de Fresneau n’étaient pas toujours concordantes, que ce soit entre les auteurs et les autrices de cet article, ou avec les règles de formation des groupes données par Lerdhal et Jackendoff32. Il est néanmoins possible d’identifier des témoins fiables de cette structure. Ainsi, on peut considérer qu’un silence marque la frontière entre deux groupes musicaux33.

43Concernant la structure métrique de la musique (son alternance de temps proéminents et non proéminents), celle-ci a été analysée en ‘musique tonale’ (c’est-à-dire en musique occidentale postérieure à la Renaissance), et notamment sur la base de la mesure et de son chiffrage. Dans le cadre de notre répertoire ancien, les mesures graphiques modernes n’existent pas (il n’y a pas de signe de démarcation des mesures sur nos imprimés) mais la mesure en tant qu’objet théorique existe bien, et sa signature est déjà présente, par exemple sous la forme d’un ‘C barré’, indication métrique la plus fréquente de notre corpus. Cette signature sous-entend qu’il existe bien une unité formée par l’alternance de différents temps en son sein. Cette organisation temporelle, exprimée au niveau graphique par la signature, est assurée au niveau de la performance par le tactus34 : par une pulsation marquée par la main ou le pied. Le traité contenu dans l’introduction des Pseaumes de David de Davantes fournit d’éclairants éléments sur ce point :

Par Mesure, on entend un certain touchement ou tact, qui se fait par un esgual abbaissement & eleuation de la main ou du pied, qu’on remue ainsi esgualement & avec proportion en chantant, à fin de s’arrester sur les aucunes voix, autant de temps qu’on demeure à baisser la dite main ou pied, pour fraper ou toucher à quelque chose, & à la lever, qui est une Mesure entiere […]35

44Ce passage atteste bien de la régularité des temps du tactus, de sa fonction de synchronisation des voix dans la polyphonie, et de sa manifestation physique. En appliquant aux temps du tactus les étiquettes latines habituelles, on obtient la représentation suivante : le tactus est fait de l’alternance régulière de deux temps, le temps de la descente de la main (positio) et le temps de son élévation (elevatio). C’est cette structure que nous qualifions d’organisation métrique de la musique.

Figure 3. Représentation du tactus.

45Ce que n’atteste pas la citation de Davantes, c’est du rapport de proéminence entre ces temps. Cela n’est pas surprenant dans la mesure où ce type d’éléments cognitifs peut être traité à un niveau qui échappe à la conscience du locuteur, comme c’est le cas en langue pour la plupart des phénomènes prosodiques et phonologiques. Par ailleurs, il faut également considérer que la question de la perception et de la pertinence mentale de la structure métrique doit être dissociée de la question de sa réalisation acoustique : l’esprit humain, dans sa volonté d’organiser le signal qu’il perçoit, va projeter des proéminences là où le signal acoustique n’en contient matériellement pas. Paul Kiparsky36 prend ainsi l’exemple de la perception du bruit d’une montre, qui répète objectivement le même bruit (« tick, tick ») mais qui va être perçu dans une alternance binaire par l’esprit humain (« tick-tack » pour un français, « tick-tock » pour un anglais). La même chose est attestée dans le fonctionnement de la prosodie en langue, l’esprit de l’allocutaire projetant des proéminences dans le signal là où il en a besoin pour en assurer le traitement, et notamment pour accéder à la structure syntaxique de l’énoncé37. En somme, si le tactus représente une alternance régulière d’événements, celle-ci implique que le tactus est perçu par l’esprit humain comme étant une organisation métrique dont les différents éléments sont marqués par différent degrés de proéminence. À ce titre, nous considérons les notes qui coïncident avec la positio et l’elevatio comme étant proéminentes vis-à-vis des notes qui interviennent entre les temps du tactus.

Reconfigurations du texte dans la mise en musique

46Dans la forme prototypique de la chanson, hormis la répétition d’un éventuel refrain, la mise en musique implique peu de procédés de reconfiguration du texte : celui-ci est associé à la musique de manière linéaire, sans que la disposition des unités textuelles ne soit modifiée vis-à-vis de leur disposition dans la forme métrifiée du texte. Ce n’est pas le cas dans les chansons de Fresneau, d’une part parce que dans une musique polyphonique le texte doit être distribué entre les différentes voix et que cette distribution peut être inégale, et d’autre part parce que Fresneau applique de nombreuses transformations aux unités du texte : il choisit de répéter et de déplacer des groupes de mots, parfois avec une intensité remarquable. De ce fait, Fresneau masque la forme métrifiée du texte, qui se trouve alors rejetée au statut de représentation sous-jacente : celle-ci peut être reconstituée et demeure pertinente pour de multiples éléments de la musication, mais elle n’est pas directement perceptible en surface, c’est-à-dire dans la façon dont le texte est chanté et présenté sur les imprimés musicaux.

47Dans cette section, nous nous intéressons à la liberté avec laquelle Fresneau reconfigure le texte. Nous nous demandons quelles modifications il s’autorise à appliquer aux textes pour, depuis leur forme métrifiée sous-jacente, établir une forme de surface qui soit différente. Ces procédés de reconfiguration du texte sont faciles à établir lorsque le texte est attesté dans une source littéraire, antérieure ou contemporaine à l’écriture de la chanson. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est par un travail sur l’isométrie et sur l’identification de la régularité des rimes qu’on peut rétablir cette forme métrifiée sous-jacente.

48Nous considérons que ces procédés de reconfiguration du texte appartiennent en propre à la musication, n’étant pas attestés dans les formes habituelles de lecture non musicale ; il existe des arguments formels en ce sens (concernant notamment l’entropie du modèle proposé)38. Par ailleurs, il faut considérer que la musication ne se préoccupe pas uniquement de l’association entre notes et syllabes, mais qu’elle concerne aussi l’association entre groupes musicaux et groupes textuels. Ainsi, John Halle expose qu’on ne peut pas substituer une séquence linguistique associée à une musique par une autre si les deux séquences linguistiques ne disposent pas des mêmes frontières prosodiques, même si ces deux séquences sont identiques en termes de décompte des syllabes et de position des accents39. Il convient donc de considérer que la musication doit réglementer les associations possibles entre groupes textuels et groupes musicaux.

Répétitions textuelles

49Le principal outil de reconfiguration du texte qu’utilise Fresneau est la répétition de certaines unités du texte (syllabes, mots ou groupes de mots). Ce procédé est illustré par l’exemple (4). Pour mesurer l’intensité de la reconfiguration du texte, comparez (a) le texte tel qu’il est donné au superius et (b) tel qu’il est donné au tenor avec (c) la forme métrifiée sous-jacente que nous avons reconstruite et qui est également attestée dans la version éditée en 155040.

50RECONFIGURATION DU TEXTE SUR UNG CORDELIER (4)

51Forme de surface

52Superius (a)

Ung cordelier home de bone mise avoit gaigné a je ne scay quel jeu a je ne scay a je ne scay je ne scay quel jeu chaulses pourpoint & la belle chemise en cest estat son hostesse la veu son hostesse la veu

53Tenor (b)

Ung cordelier home home de bone mise de bone mise avoit gaigné a je ne scay a je ne scay quel jeu a je ne scay je ne scay quel jeu chaulses pourpoint & la belle chemise en cest estat son hostesse la veu son hostesse la veu

54Forme métrifiée sous-jacente (c)

Ung cordelier home de bone mise

Avoit gaigné a je ne scay quel jeu

Chaulses pourpoint & la belle chemise

En cest estat son hostesse la veu

55Ce qu’illustre (4), c’est non seulement le fait que Fresneau peut répéter dans la forme de surface des unités qui ne sont pas répétées dans la forme sous-jacente, mais aussi que ces répétitions peuvent être différentes selon les voix. Ces répétitions, si elles semblent à première vue assez libres, sont en réalité conditionnées par des principes de cohérence du matériel linguistique : sauf en de rares cas, que nous traitons comme exceptionnels, Fresneau ne va pas répéter de mot clitique, préférant répéter un mot ou un ensemble de mots qui puisse constituer, dans la forme de surface, un groupe prosodique entier. En termes de phonologie prosodique, on dira donc que le résultat de la répétition doit représenter au minimum la tête d’un groupe clitique, c’est-à-dire que le mot répété doit être accentuable (le groupe clitique étant formé par le clitique et le mot vers lequel celui-ci penche). Indirectement, cela assure également au résultat de la répétition une cohérence sémantique et morphosyntaxique. Le lecteur curieux des détails de ce phénomène pourra trouver un exposé approfondi et une modélisation formelle (notamment dans le formalisme de la Théorie de l’Optimalité41) dans l’étude précédemment citée42.

56CONDITION DE RECONFIGURATION DU TEXTE (5). Le segment de texte répété doit pouvoir former dans la forme de surface un groupe prosodique autonome, minimalement un groupe clitique.

57Il est important de noter que, ce qui importe ici, ce n’est pas le respect de la cohérence de l’organisation sous-jacente du texte, mais celui de la cohérence linguistique de son organisation de surface. Ainsi, au superius, lorsque « a je ne sais » est répété pour la troisième fois, le « a » est absent. Le groupe « je ne sais », fragment du groupe « a je ne sais quel jeu », est un groupe prosodique bien formé en surface, mais il n’est pas un groupe prosodique autonome dans la forme sous-jacente, puisque dans celle-ci le clitique « a » doit nécessairement être rattaché à ce qui suit. De nombreux autres exemples témoignent de ce point. Ce qui importe, c’est donc que la forme de surface soit une structure linguistique bien formée (c’est-à-dire conforme à la grammaire, en l’occurrence à la grammaire prosodique), pas que celle-ci respecte exactement la structure linguistique de la forme métrifiée sous-jacente.

58La plupart du temps, le respect de la condition (5) est assuré par le fait que le segment de mots répétés se termine, dans la forme sous-jacente, par une tête de groupe clitique (un mot accentuable). C’est en effet le cas dans une très large majorité des répétitions. Parfois, cependant, ce n’est que dans la forme de surface que le segment répété représente la tête d’un groupe clitique. C’est notamment le cas lorsque Fresneau choisit de ne répéter qu’une partie d’un mot et que la portion répétée est phonétiquement identique à un autre mot, qui peut alors être analysé comme formant la tête d’un groupe clitique. Cette configuration est attestée en (6), aux vers 5 et 6 de la chanson Tenot estoit en son cloz resjouy, au superius et à l’altus.

59RECONFIGURATION DU TEXTE SUR TENOT ESTOIT EN SON CLOZ RESJOUY (6)

60 Forme de surface

61Superius (a)

au clouz entra puis s’en alla tenter puis s’en alla tenter le bon thenot le bon thenot du com du combat amoureulx

62Tenor (b)

au clouz entra puis s’en alla tenter le bon tenot le bon thenot du con puis s’en alla tenter le bon tenot du com du combat amoureulx

63 Forme métrifiée sous-jacente

Au clouz entra puis s’en alla tenter

Le bon thenot du combat amoureulx

64Dans cet exemple, le segment de texte répété se termine, dans la forme sous-jacente, au milieu d’un mot. « Du com » ne peut donc pas être un groupe clitique dans la forme sous-jacente. Néanmoins, il le devient dans la forme de surface, puisque le matériel phonologique répété prend alors un autre sens : /dy kɔ̃m/ n’est plus analysé comme le début de « du combat » mais comme le groupe clitique autonome « du con », à cause de l’homophonie presque parfaite (hormis le lieu d’articulation de la consonne nasale, si celle-ci est prononcée) de leur forme phonétique : [dykɔ̃N]. Dans ce rare cas de figure, la répétition provoque l’apparition d’une situation stylistiquement marquée, dans un registre grivois. On peut d’ailleurs noter que, dans cet exemple, le compositeur ou l’éditeur semble souligner le jeu de mot par une graphie différente lorsqu’il écrit <con> avec un <n> à la première occurrence du tenor.

65D’autres contre-exemples de répétitions ne ciblant pas un groupe prosodique autonome dans la forme sous-jacente existent, mais ils restent très minoritaires. Sur un sous-ensemble représentatif de seize chansons de Fresneau, ces exceptions représentent 2,12 % des 756 répétitions présentes, soit seize occurrences (les configurations comme (6) ne font pas partie des 2,12 % de contre-exemples). Si la condition (5) connaît quelques exceptions, leur quantité marginale confirme sa pertinence générale. Sa réduction au statut de tendance, ici très forte étant donné le peu de contre-exemples, sera intégrée dans une hypothèse explicative (cf. sous-partie III.3 et conclusion).

66Dans les corpus habituellement étudiés dans le cadre de la musication générative, le procédé de répétition le plus courant, permettant la reconfiguration du texte métrifié, est le refrain. Ce procédé de répétition cible alors un ou plusieurs vers qui sont répétés entre les couplets, généralement sans modification musicale ou textuelle. La différence entre ce comportement et ce qu’on trouve dans les chansons de Fresneau ne saurait être due uniquement à la distance temporelle entre ces répertoires et celui de Fresneau, dans la mesure où la même restriction générale sur la répétition est facilement attestable dans de nombreux autres répertoires du xvie siècle, comme par exemple dans les chansons en voix de ville de Chardavoine43. Par ailleurs, lorsque d’autres procédés de répétition sont attestés, ils semblent le plus souvent répéter des vers entiers44. Ainsi, ces répétitions prennent en compte l’unité des vers, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans les chansons de Fresneau dont les nombreuses répétitions à l’intérieur du vers, voire par-delà la frontière du vers, masquent la forme métrifiée. Cette différence notable dans l’application de la répétition engendre des configurations très différentes et pose notamment la question de la prononciation du schwa final (‘-e muet’ de fin de mot) dans la répétition.

Traitement prosodique du schwa final dans la répétition

67Comme l’usage des répétitions chez Fresneau ne correspond pas à l’usage plus courant de la répétition qui ne cible que des vers entiers, rien ne nous permet de prédire a priori ce qu’il advient lorsqu’un schwa final n’a pas, dans la forme de surface, le même contexte que dans la forme métrifiée sous-jacente. Dans celle-ci, tout schwa final est élidé devant voyelle à l’intérieur d’un vers, et est syllabé (il forme sa propre syllabe et est donc chanté) devant consonne et en fin de vers (rime féminine). Mais qu’advient-il lorsque le contexte du schwa change à cause de la répétition ? Qu’advient-il, par exemple, lorsqu’un schwa qui était devant une consonne dans la forme métrifiée se retrouve devant une voyelle dans la forme de surface ? Nous allons voir que, sur ce point, nos chansons montrent un traitement systématique, quoique complexe, de l’élision du schwa final, d’abord dans le cas de la rime féminine (le schwa final précède une frontière de vers dans la forme sous-jacente) puis dans le cas du schwa final à l’intérieur du vers. À chaque fois que la répétition se termine par une frontière de vers dans la forme sous-jacente, le schwa de la rime féminine est toujours prononcé à toutes les occurrences, et ce même lorsque la répétition amène le schwa à être prononcé devant une voyelle. Cela signifie que la frontière de vers, qui d’ordinaire protège le schwa de l’élision, est instanciée à chaque occurrence de la répétition. Cela est illustré en Figure 4, dont la forme métrifiée est donnée en (7).

Figure 4. Traitement prosodique du schwa de rime féminine dans la chanson Jay la promesse (v. 3-4)

68FORME MÉTRIFIÉE SOUS-JACENTE (v. 3-4) (7)

Mon cueur est hors de desplaisir

& mon penser plus ne fremye

69En Figure 4, dans le texte chanté au bassus, « & mon penser plus ne fremye & mon penser », la répétition amène le schwa de la rime féminine devant une voyelle. En fonction des règles prosodiques et métriques du xvie siècle, le schwa qui se retrouve devant une voyelle et à l’intérieur d’un vers devrait être élidé pour éviter le hiatus. Cependant, la répétition se termine sur une frontière de vers dans la forme sous-jacente et cette frontière va être instanciée malgré la répétition, ce qui impose la prononciation du schwa de la rime féminine. Dans notre corpus, toutes les fois où cette situation se présente, une note est toujours disponible pour chanter le schwa final, et cela sans ambiguïté dans de nombreux passages syllabiques comme en Figure 4, ce qui indique que cette note est plus probablement là pour recevoir le schwa final que pour former un mélisme avec la note précédente.

70TRAITEMENT DE LA RIME FÉMININE DANS LA RÉPÉTITION (8). Lorsqu’un segment répété se termine, dans la forme métrifiée sous-jacente, par une frontière de vers, l’instanciation de celle-ci à la fin de chaque occurrence de ce segment dans la forme de surface protège toujours le schwa final de l’élision.

71Lorsque la répétition se termine par un schwa mais que celui-ci n’est pas suivi, dans la forme sous-jacente, par une fin de vers, nous avons observé deux configurations distinctes, selon que la première occurrence du schwa final est élidée ou non. Si, lors de sa première occurrence, un schwa est élidé dans le texte chanté (car il se trouve devant une voyelle), le calcul de l’élision devra être réalisé pour toutes les occurrences successives, en reprenant les principes habituels d’élision du schwa. Ce qui veut dire que si le schwa se retrouve devant une consonne ou un silence dans une répétition ultérieure, il pourra être prononcé, et ce, malgré le fait que sa première occurrence est élidée. Cette configuration est illustrée en Figure 5.

Figure 5. Calcul de l’élision du schwa final dans la répétition, lorsque la première occurrence est élidée, sur la chanson Le cruel Mars

72Dans cet extrait (Figure 5), la première occurrence du mot « faire » intervient au tenor, et puisque le schwa est devant une voyelle, il est élidé. Dans un second temps, à la voix de bassus se trouve la répétition » faire faire après ». La répétition amène le schwa devant une consonne et celui-ci doit être prononcé, même si sa première occurrence était élidée au tenor. Ensuite, le schwa de la deuxième occurrence du bassus se trouve devant une voyelle (« faire après »), ce qui provoque son élision. Le calcul de l’élision du schwa se fait donc à chaque occurrence, à chaque voix, lorsqu’il a été précédemment élidé. Dans cette configuration, le procédé de répétition d’éléments textuels implique un traitement prosodique contextuel du matériel linguistique, qui peut donc être différent de voix en voix et d’occurrence en occurrence.

73À l’inverse, si le contexte de la première occurrence du schwa implique qu’il ne soit pas élidé, celui-ci sera toujours prononcé, et ce même si les répétitions ou le texte des autres voix amènent ce schwa devant une voyelle. Ce cas de figure est illustré en Figure 6.

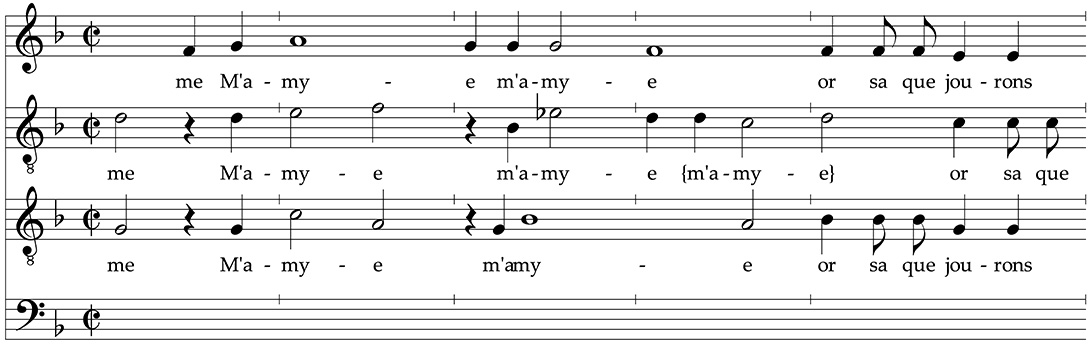

Figure 6. Calcul de l’élision du schwa final dans la répétition, lorsque la première occurrence est non élidée, sur la chanson Ung advocat dict a sa feme.

74En Figure 6, la première occurrence de « m’amye » intervient aux voix d’altus et de tenor devant un silence, et devant une consonne au superius, ce qui implique que le schwa n’est pas élidé. Deux remarques s’imposent. D’abord, comme la suite du vers commence par une voyelle dans la forme sous-jacente (« M’amye or sa que jourons nous »), le schwa n’a pas le même statut d’élision dans la forme sous-jacente (élidé) et à la première occurrence de la forme de surface (non élidé). Ensuite, il faut noter que lors des occurrences successives, le schwa n’est jamais élidé, même lorsqu’il se trouve immédiatement devant une voyelle (« m’amye or »). Il semble donc que la volonté de reproduire à l’identique le segment répété l’emporte ici sur le calcul habituel de l’élision du schwa final.

75Ces configurations appellent deux nouvelles remarques. La première porte sur l’asymétrie des deux configurations évoquées ici (hors frontière de vers) : lorsque la première occurrence est élidée, l’élision des occurrences successives dépend des paramètres contextuels de ces occurrences, alors que lorsque la première occurrence n’est pas élidée, les occurrences successives ne sont jamais élidées, peu importe leur contexte local. Cette asymétrie peut s’expliquer par une tension entre une recherche de l’identité entre les segments répétés et une recherche de l’application normale des paramètres de l’élision. Dans cette optique, la recherche de l’identité peut entraîner le maintien irrégulier d’un matériel phonique qui devrait être élidé (si la première occurrence est non élidée), mais elle ne parvient pas à entraîner l’élision irrégulière d’un matériel phonique dans un contexte où celui-ci devrait être prononcé (si la première occurrence est non élidée). Un tel système en tension peut être aisément modélisé dans le cadre de la Théorie de l’Optimalité, qui utilise des contraintes hiérarchisées et potentiellement en conflit entre elles (modélisation présentée dans l’étude précédemment citée45). Cela signifie qu’une configuration comme « mamy(e) mamye »46 (avec le -e du premier mot élidé) présente une infraction grammaticale trop forte, pour la langue du xvie siècle, pour qu’elle puisse être mise en place par le compositeur, ce qui ne semble pas être le cas pour « mamye or » (sans élision du schwa final), quand bien même la forme attendue serait « mamy(e) or » (avec élision du schwa final). Ainsi, la prosodie de la forme métrifiée (avec élision du -e de « mamye ») n’est pas maintenue : la reconfiguration du texte impose ici une nouvelle prosodie. Celle-ci conserve néanmoins une trace de la dérivation depuis la forme métrifiée, dans la mesure où la seconde occurrence de « mamye » répète la prosodie de la première occurrence (non-élision du -e : « mamye mamye or ») au lieu d’appliquer simplement un traitement local du -e (ce qui donnerait « mamye mamy(e) or »).

76La seconde remarque porte sur la nature grammaticale de ce procédé de musication. Si, en théorie, Fresneau est toujours libre d’enfreindre certains principes de la musication, on s’aperçoit que, dans ce cas, il ne le fait pas. La complexité du procédé à l’œuvre ici rend peu probable le fait que Fresneau ait été conscient de celui-ci (il est difficile d’imaginer le compositeur appliquant consciencieusement la mécanique déployée ici). À cela s’ajoute le fait que Fresneau met en place un traitement systématique du schwa final dans la répétition. Cette systématicité et la complexité du procédé indiquent que c’est bien une grammaire qui régit le traitement de ce phonème. Grammaire est ici à prendre au sens de la tradition générative, c’est-à-dire au sens d’un ensemble de principes et de paramètres, ou de contraintes hiérarchisées (Théorie de l’Optimalité), qui génère automatiquement des structures de surface régulières, sans que le locuteur (ici : compositeur) n’en soit nécessairement conscient.

Distribution inégale du texte entre les voix

77Si nous avons déjà évoqué certaines différences textuelles entre les voix d’une même chanson, il nous paraît essentiel de mieux les définir, puisque cette particularité est liée à la distinction entre la forme de surface du texte chanté et sa forme métrifiée sous-jacente, caractéristique de ce type de chansons françaises polyphoniques du xvie siècle. En effet, dans les chansons de Fresneau, non seulement la forme de surface est différente de la forme sous-jacente, mais elle peut aussi être différente à chaque voix. Cela est principalement dû au fait que les éléments ciblés par les nombreuses répétitions peuvent différer selon les voix, comme cela était visible sur l’exemple (4).

78Il peut également arriver que du matériel linguistique ne soit pas présent à toutes les voix. En effet, dans quelques chansons de Fresneau, certaines voix ne prononcent pas l’intégralité du texte. Il peut s’agir de quelques mots ou même d’un vers entier, qui appartiennent néanmoins à la forme métrifiée sous-jacente. Comme ces passages où toutes les voix ne prononcent pas l’intégralité du texte sont rares dans notre corpus, il s’agit d’un procédé stylistiquement marqué. Ce procédé se retrouve chez d’autres compositeurs contemporains de Fresneau, notamment chez Clément Janequin, le plus souvent pour figurer un dialogue47.

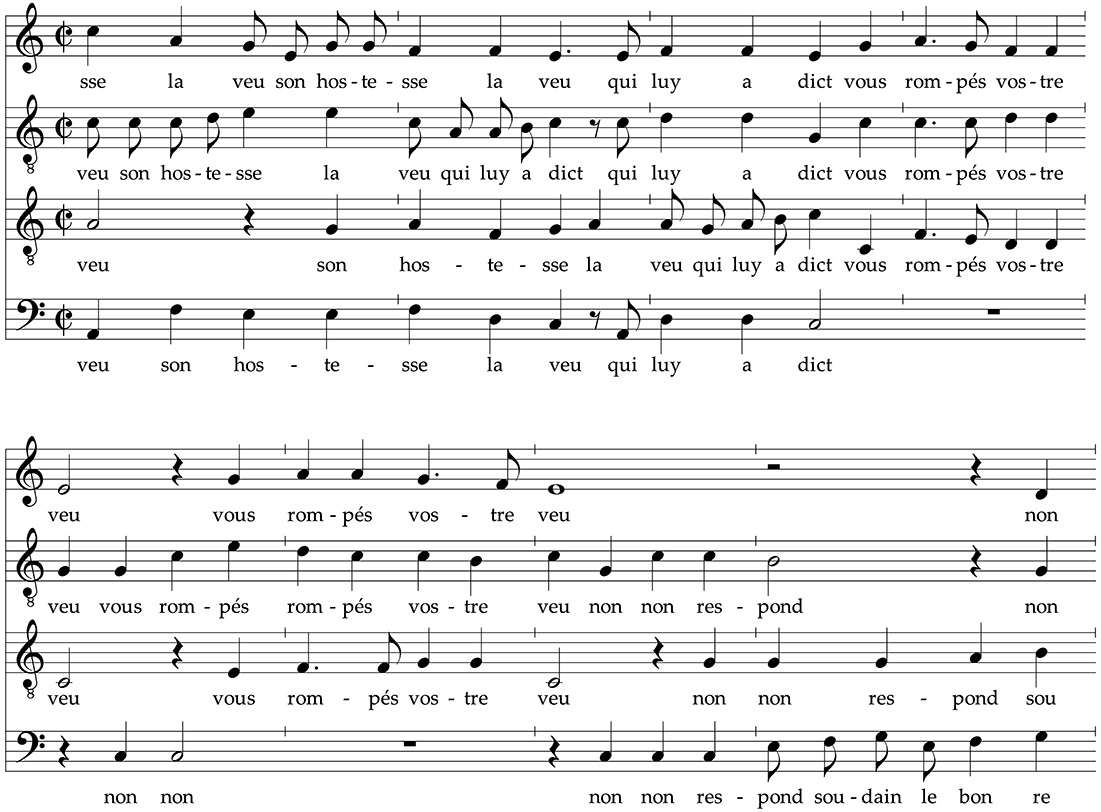

79L’exemple (9) et la Figure 7, tirés de la chanson Ung Cordelier, illustrent cette distribution inégale du texte entre les voix. Dans ce passage, la voix de bassus ne prononce pas la seconde partie du cinquième vers (« vous rompés vostre veu »), alors que les autres voix prononcent ce vers en intégralité. Dans cet extrait, l’hôtesse s’adresse au cordelier. C’est ce dialogue que Fresneau figure par la répartition du texte entre les voix, ne faisant intervenir le bassus qu’à la réponse du cordelier. Le compositeur représente alors en musique les différentes prises de parole par ce qu’on pourrait caractériser comme un jeu sur la densité polyphonique, en faisant prononcer la remarque de l’hôtesse (« vous rompés vostre veu ») par les trois voix qui sont dans une tessiture plus aiguë et la réponse du cordelier (« non non ») par la seule voix de bassus (à la première occurrence).

80FORME MÉTRIFIÉE SOUS-JACENTE (v. 4-6) (9)

En cest estat son hostesse la veu

Qui luy a dict vous rompés vostre veu

Non non respond soudain le bon recors

Figure 7. Distribution inégale du texte entre les voix, dans la chanson Ung Cordelier (v. 4-6).

Silences musicaux et frontières prosodiques

81En musique, l’utilisation de silences, que nous représentons au niveau structural comme un évènement musical nul (absence de note sur une durée donnée), agit en principe comme un marqueur de frontière de groupe musical48. Nous allons voir qu’elle implique également une frontière de groupe prosodique lors de la mise en musique du texte. En effet, dans de très nombreux répertoires, les silences ne sont insérés que sur des frontières métriques : en fin d’hémistiche et en fin de vers. Ce point est même mentionné dans des ouvrages du xvie siècle, comme dans la préface aux Pseaumes de David de Davantes, qui déclare : « Par les Pauses & Souspirs, on entend la respiration & reprinse d’haleine, qu’on fait coustumierement entre deux vers par certaine mesure […] »49.

82Ce principe peut être attesté dans des répertoires très différents, par exemple dans des corpus médiévaux50, où les seuls silences que l’on trouve à l’intérieur du vers sont des silences de faible durée et sont très rares. Cela vient probablement du fait que ces répertoires sont des répertoires dans lesquels la musique dispose d’une périodicité strophique (la même musique est répétée de strophe en strophe) ; or, le texte changeant, les frontières de mot se déplacent de strophe en strophe. Insérer un silence hors de toute frontière métrique, dans une musique à périodicité strophique, imposerait alors de prendre le risque de faire tomber ce silence au milieu d’un mot ou entre un clitique et sa tête dans une autre strophe (cf. sous-partie suivante).

83Comme la musique des chansons de Fresneau n’a pas de périodicité strophique, le compositeur n’est pas tenu de respecter cette contrainte. Dans ses chansons, si les silences peuvent être localisés en fin de vers et d’hémistiche (coïncidant ainsi avec une frontière métrique), ils peuvent également intervenir à une frontière de répétition et même être localisés sur une frontière prosodique hors de toute répétition ou frontière métrique. La seule contrainte sur la localisation des silences à laquelle Fresneau semble répondre est donc que ceux-ci ne doivent pas briser un groupe prosodique minimal, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas séparer un clitique et la tête de celui-ci. En d’autres termes, les silences doivent coïncider avec une frontière prosodique correspondant au moins à la frontière d’un groupe clitique.

Figure 8. Localisation des silences hors de toute frontière de répétition ou frontière métrique,

dans la chanson Le cruel Mars.

84En Figure 8, au superius, la localisation du silence après « s’excuse » ne correspond ni à une frontière métrique (ce n’est pas la fin de l’hémistiche ou du vers) ni à une frontière de répétition (la forme sous-jacente du vers est : « Veu que tousjours s’excuse ou prend la fuite » et l’on suppose qu’il est a minore (coupe 4/6) et non a maiore (6/4)). En revanche, le segment délimité par le silence (« s’excuse ») correspond bien à un groupe prosodique autonome.

85La localisation de silences hors des frontières métriques a également une incidence sur le traitement prosodique du schwa final. La possibilité de placer des silences au sein même d’un groupe métrique peut provoquer le maintien d’un schwa, hors répétition, là où celui-ci est pourtant élidé dans la forme métrifiée sous-jacente. C’est le cas en Figure 8, où le silence au superius après s’excuse implique de prononcer le schwa alors qu’il est élidé dans la forme sous-jacente (« s’excus(e) ou ») et, en surface, aux autres voix.

86Le schwa final se comportant devant silence comme s’il était placé devant consonne ou frontière de vers, et comme le silence doit toujours coïncider avec une frontière prosodique (et non nécessairement métrique ou syntaxique sémantique), il semble que son traitement ne soit pas celui d’une consonne, mais soit analogue à celui d’une frontière métrique. Le silence est donc capable de délimiter, dans le processus de musication, le domaine dans lequel s’applique l’élision du schwa final. Il va ainsi venir modifier, vis-à-vis de la forme métrifiée sous-jacente, l’extension du domaine dans lequel s’applique l’élision du schwa. La paraphonologie de la musication (modification de la phonologie ‘naturelle’ de la langue) vient ici altérer la paraphonologie métrique, et la ‘pause’ musicale (silence) prend la même valeur qu’une ‘pause’ prosodique (frontière de GI).

Hypothèse : possibilités induites par la forme musicale

87Nous avons établi que les reconfigurations du texte lors de la musication attestées dans le corpus de Fresneau sont plus libres que celles habituellement attestées, mais que leur liberté reste conditionnée par ce qui semble être une véritable grammaire, que l’on peut exprimer en termes prosodiques : ces reconfigurations ciblent des groupes prosodiques et non nécessairement des groupes métriques. Dans ce qui suit, nous proposons une explication du plus grand degré de liberté de ces reconfigurations dans les chansons de Fresneau.

88Dans la grammaire d’association entre textes et patrons métriques, il existe des modèles et des règles relatifs à des échelles de la structure plus larges que celles que nous avons évoquées en introduction de cet article : les groupes de vers (distiques, strophes, etc.). Si certains des textes des chansons d’Henry Fresneau témoignent d’une telle structure (par exemple, le texte de la chanson Le cruel Mars a la forme d’un sonnet), cette structure n’est pas pertinente pour notre étude. En effet, même lorsque le texte métrifié dispose d’une périodicité fondée sur la strophe, la musique de Fresneau ne reprend jamais cette périodicité dans la structure musicale : Fresneau ne répète jamais la même musique de strophe en strophe, lui préférant une composition linéaire et/ou des répétitions musicales libres (non synchronisées avec la structure strophique du texte). Or il se trouve que, comme le relève John Halle51, les répertoires habituellement étudiés dans le cadre de l’étude générative de la musication sont majoritairement des répertoires dont la musique est répétée de strophe en strophe. C’est cette différence qui pourrait expliquer que, dans les chansons de Fresneau, l’on puisse trouver des configurations différentes.

89Lorsqu’une forme musicale dispose d’une périodicité strophique (la même musique est répétée à l’identique sur toutes les strophes du texte), cela impose que les reconfigurations du texte ne puissent cibler que des unités métriques, puisqu’il s’agit des seules frontières prosodiques régulières de vers en vers et de strophe en strophe. Si, dans une musique à périodicité strophique, les répétitions et la localisation des silences étaient établies sans considération des frontières métriques, cela pourrait provoquer des alignements aberrants dans la succession des strophes : une répétition plus grande pourrait ne pas avoir assez de notes sur lesquelles être chantée, tandis qu’un silence pourrait tomber au milieu d’un mot ou d’un groupe clitique. Le fait que Fresneau soit capable d’appliquer des reconfigurations différentes, synchronisées avec des frontières de groupes prosodiques et pas nécessairement avec des frontières métriques, viendrait alors du fait qu’il n’est pas tenu de trouver des frontières prosodiques constantes de strophe en strophe (et donc synchronisées avec des frontières métriques), puisque la musique de ses chansons n’a pas de périodicité strophique. La forme musicale de notre corpus semble donc avoir une influence directe sur la musication des groupes prosodiques et métriques, ce qui a, à son tour, des conséquences sur les unités de la phonologie prosodique et en premier lieu sur la gestion de l’élision du schwa final.

Syllabes toniques et temps du tactus

90Dans le cadre de l’analyse de la musication, une condition est très souvent mise en avant : la condition qui veut que les accents du texte soient associés à des temps proéminents de la musique. Cette condition est par exemple au cœur de la procédure de musication proposée par John Halle52 pour différents genres de chansons en langue anglaise. Cette procédure prend la forme d’un algorithme de répartition des syllabes (syllabic distribution algorithm) qui, pour chaque vers, commence par associer chaque syllabe tonique du texte avec un temps proéminent avant de répartir les syllabes restantes. C’est également l’un des buts poursuivis par la modélisation sous forme de contraintes hiérarchisées et conflictuelles (dans le cadre de la Théorie de l’Optimalité) proposée par Bruce Hayes53.

91Pour ce qui est du domaine français, François Dell & John Halle54 montrent que seul l’accent de fin de vers semble réagir strictement à cette condition. Concernant les différents accents que l’on peut trouver à l’intérieur du vers, ceux-ci ne montrent qu’une tendance à se trouver sur des temps proéminents, et les conflits de proéminence (c’est-à-dire le positionnement d’une syllabe proéminente sur un temps non proéminent) sont nombreux et ne choquent pas l’oreille. Considérant que, contrairement au vers anglais, le vers français ne contient pas de proéminence métrique à l’intérieur de ses hémistiches, nous proposons de considérer que ce sont les syllabes accentuables situées sur des positions métriques proéminentes qui répondent à cette condition, tandis que les syllabes accentuables situées sur des positions métriques non proéminentes ne sont pas concernées par cette condition. La condition peut être formulée comme suit :

92CONDITION D’ALIGNEMENT DES PROÉMINENCES (10). En français, seules les syllabes associées à des positions proéminentes du patron métrique doivent être associées à un temps proéminent de la musique.

93Dans ce qui suit, nous testons l’application de cette condition dans le corpus de nos 20 chansons de Fresneau. Nous discutons ensuite nos résultats.

Distribution des accents de fin de vers sur les temps du tactus

94Pour analyser l’application de la condition d’alignement des proéminences, nous avons procédé à l’annotation systématique de toutes les syllabes accentuables associées à une position proéminente finale du patron métrique (abrégées en « accent de fin de vers »), en comptant toutes les occurrences des répétitions, soit un total de 858 accents de fin de vers. Sur ces 858 accents de fin de vers, 47 % sont situés sur la positio, 38 % sur l’elevatio, tandis que 15 % tombent entre ces deux temps. Ces données sont présentées en Figure 9.

Figure 9. Distribution des accents de fin de vers vis-à-vis des temps du tactus, sur l’ensemble des chansons.

95Sur les 132 accents de fin de vers qui ne sont pas associés avec l’un des temps du tactus, une très large majorité des occurrences (82 %) est considérée comme fiable : nos éditions ne s’appuient pas sur un choix arbitraire de notre part dans la mesure où le passage est en écriture syllabique. 12 % des occurrences sont considérées comme moyennement fiables (elles s’appuient sur un choix de notre part, mais celui-ci est légitimé par d’autres éléments, comme la synchronisation entre les voix ou une stricte symétrie entre motifs) et 6 % sont peu fiables (nous avons dû faire un choix, en l’absence d’éléments conclusifs).

96Nous avons également cherché si d’autres paramètres pouvaient influencer la non-synchronisation de l’accent de fin de vers avec l’un des temps du tactus. Un seul facteur s’est révélé pertinent : celui du statut gonique (masculin ou féminin) de la rime du vers, c’est-à-dire du schéma accentuel (oxyton ou paroxyton) du vers. En effet, parmi les 132 vers dont l’accent de fin de vers ne peut pas tomber sur l’un des temps du tactus, 76 % sont des vers féminins, ce qui implique que le taux de non-alignement de l’accent de fin de vers sur l’un des temps du tactus est 3,6 fois plus élevé sur les vers féminins que sur les vers masculins. Ces données sont présentées en Figure 10.

Figure 10. Distribution des accents de fin de vers vis-à-vis du tactus et en fonction du statut gonique du vers.

97Notons enfin que la variation de ce taux de non-alignement entre accent de fin de vers et temps du tactus est très importante entre les différentes chansons : parmi nos vingt chansons de Fresneau, deux n’ont aucun accent de fin de vers qui ne soit pas synchronisé avec les temps du tactus (Le cruel Mars et Ung compaignon), tandis que près de la moitié (45 %) des accents de fin de vers de la chanson Sil est ainsi n’est pas synchronisée avec les temps du tactus. Sur nos vingt chansons, le taux moyen d’accents de fin de vers non synchronisés avec les temps du tactus est de 16,5 %. Ces données sont représentées en Figure 11.

Figure 11. Variation des taux d’accents de fin de vers tombant hors des temps du tactus.

Discussion des résultats

98Dans cette sous-partie, nous commençons par discuter les résultats généraux relatifs à la condition d’alignement (10), avant de discuter les facteurs qui pourraient influer sur l’application de cette condition et mener à son infraction.

99Les résultats présentés tendent à montrer que la condition d’alignement des proéminences (10) est bien présente dans les chansons d’Henry Fresneau, mais qu’elle est moins systématique que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre. En effet, dans la bibliographie existante sur la musication, les exceptions à la condition d’alignement (10) sont censées être rares ou non attestées55, ce qui n’est pas le cas dans nos chansons, où les exceptions représentent 15 % des cas. Nous avons également contrôlé l’application de cette condition dans d’autres répertoires de musique antérieurs ou contemporains, notamment dans des virelais de Guillaume de Machaut56 et dans des chansons issues de la collection de Voix de Ville de Jehan Chardavoine57. Dans ces deux répertoires, la condition (10) ne souffre aucune exception : tous les accents de fin de vers sont bien associés à un temps proéminent. Si ces répertoires sont trop hétérogènes pour laisser supposer que la condition (10) devrait exister et ne pas connaître d’exceptions dans tous les répertoires de chanson vernaculaire française (et donc chez Fresneau), ils attestent en revanche du fait que la condition peut s’appliquer de la même manière en musique ancienne et en chanson traditionnelle moderne. Chez Fresneau, toutefois, cette condition, bien que présente, est devenue préférentielle : Fresneau peut se permettre des choses que d’autres compositeurs, à différentes époques et dans différents genres, ne se permettent pas (des infractions à la condition (10)), mais il continue néanmoins à respecter cette condition la plupart du temps. Nous formalisons cela par le paramètre (11).

100APPLICATION DE LA CONDITION (10) CHEZ FRESNEAU (11). Dans les chansons d’Henry Fresneau, la condition d’alignement des proéminences (10) n’a qu’un statut préférentiel.

101Dans ce qui précède, nous avons considéré que la condition d’alignement (10) était respectée lorsque l’accent de fin de vers tombait sur l’un des temps du tactus, que ce soit la positio ou l’elevatio. On note néanmoins que la positio est alignée avec 1,25 fois plus d’accents que l’elevatio. La motivation de cette différence est difficile à établir avec certitude. Cela pourrait indiquer que, entre la positio et l’elevatio, c’est bien la positio qui dispose de la plus forte proéminence. Si les deux temps du tactus permettent la satisfaction de la condition d’alignement (10), cela n’est pas contradictoire avec le fait que l’un de ces deux temps serait plus proéminent que l’autre et attirerait, le cas échéant, plus d’accents de fin de vers58. Que la différence entre positio et elevatio soit due au hasard, ou soit motivée par leur différence de proéminence relative, le fait que les deux temps du tactus regroupent 85 % des accents de fin de vers et que la cohérence entre eux soit bien meilleure qu’entre l’elevatio et les temps non proéminents tend à démontrer que l’elevatio peut aussi bien permettre le respect de la condition (10) que la positio. Nous formalisons cela par le paramètre (12).

102NIVEAU DE PROÉMINENCE PERTINENT POUR LA CONDITION (10) CHEZ FRESNEAU (12). Dans les chansons d’Henry Fresneau, le niveau minimal de proéminence de la métrique musicale nécessaire pour que soit respectée la condition d’alignement des proéminences (10) est le niveau le plus élevé commun à la positio et l’elevatio.

103Nous avons établi que la condition d’alignement des proéminences (10) avait, pour les chansons de Fresneau, un statut préférentiel (11), et qu’elle était respectée par un alignement avec l’elevatio comme avec la positio (12). Une fois les paramètres (11) et (12) établis, il est légitime de se demander si l’on peut identifier des facteurs qui auraient une influence sur le taux d’infraction à la condition d’alignement (10). Comme exposé préalablement, le facteur qui semble le plus déterminant pour les infractions la condition d’alignement (10) est le schéma accentuel de la fin de vers en question. En effet, les vers féminins (qui ont un schéma accentuel paroxyton) présentent un taux d’infraction à la condition d’alignement (10) 3,6 fois plus élevé que celui des vers masculins (dont le schéma accentuel est oxyton). Cela vient notamment du fait que l’association de certaines configurations du matériel musical avec une fin de vers féminin peut poser problème pour respecter la condition d’alignement (10), alors que l’association du même matériel musical avec une fin de vers masculin permet plus aisément de respecter cette condition. Cela peut être le cas dans la configuration de cadence dite de superius, dont la note sensible tombe entre les temps du tactus. Cela se produit par exemple dans la chanson Tenot estoit en son cloz resjouy en Figure 12, sur le mot « rosse » au superius.

Figure 12. Cadence de superius dans la chanson Tenot estoit en son cloz resjouy.

104Néanmoins, ces configurations ne concentrent pas 100 % des infractions à la condition d’alignement (10). Une autre configuration, qui peut concerner aussi bien des fins de vers masculins que féminin, tient à l’utilisation de décalages rythmiques dans l’écriture musicale de Fresneau. Lors de la réécriture à l’identique d’un motif rythmique, si sa première occurrence respecte la condition d’alignement (10), sa deuxième occurrence la respectera aussi si le décalage entre le départ des deux occurrences est le multiple de l’un des temps du tactus. Mais, si leur décalage n’est pas le multiple de l’un des temps du tactus, alors les deux motifs ne vont pas commencer au même endroit de la structure métrique de la musique, ce qui impose que l’une des deux occurrences doit être en infraction à la condition d’alignement (10). C’est ce qui se produit par exemple dans la chanson Ung advocat dict a sa feme en Figure 13, aux superius, altus et tenor, sur le vers « Vous le me ferez quatre coups » : leur première occurrence respecte, à chaque voix, la condition d’alignement (10), mais leur deuxième occurrence ne la respecte pas.

Figure 13. Décalage dans la répétition, sur la chanson Ung advocat dict a sa feme.

105Par ailleurs, on trouve également des accents de fin de vers tombant hors des temps du tactus sans que l’occurrence en question ne résulte d’une écriture en imitation ou ne corresponde à un patron comme celui de la cadence de superius. C’est par exemple le cas dans la chanson Ung Cordelier en Figure 14, aux tenor et bassus, où c’est la première occurrence du motif qui est en infraction à la condition d’alignement (10) : l’accent du vers, sur la pénultième syllabe de « chemise », n’est pas synchronisé avec l’un des temps du tactus.

Figure 14. Infraction à la condition d’alignement (10).

106Parmi les autres facteurs que nous avons étudiés, aucun ne s’est révélé pertinent. On aurait pu imaginer, par exemple, que le registre du texte ait une influence sur le respect de la condition d’alignement, pensant que les chansons d’un registre plus sérieux montreraient une musication plus stricte, avec un meilleur respect de la condition d’alignement (10). Il n’en est rien. Pour parvenir à cette conclusion, nous avons modélisé le paramètre de registre du texte sous la forme d’une opposition binaire entre textes grivois (à teneur sexuelle et/ou satyrique) et textes non grivois (sans teneur sexuelle ou satyrique). Comme représenté en Figure 15, la moyenne des taux d’infraction à la condition d’alignement (10) n’est que légèrement supérieure pour les textes grivois (textes grivois : 18 % d’infraction à la condition (10), textes non grivois : 14 %). Cette différence entre la moyenne des deux registres est encore moins signifiante du fait qu’une seule chanson grivoise, Sil est ainsi, est responsable de 60 % de l’écart entre les deux moyennes. Sans cette chanson, le taux moyen d’infraction à la condition d’alignement (10) des textes grivois est de 15,68 % ; cette moyenne est représentée par la ligne hachurée sur la Figure 15. Ainsi, l’influence du registre textuel sur le respect de la condition d’alignement (10) est quasiment nulle.

Figure 15. Variation des taux d’accents de fin de vers tombant hors des temps du tactus, avec expression du paramètre de registre textuel.

107Le facteur de répartition des voix donne des résultats légèrement plus interprétables. La voix qui dispose du plus grand taux d’infraction à la condition d’alignement (10) est le superius (taux moyen d’infraction : 23 %), suivi par le tenor (16 %) et l’altus (15 %). Le bassus, lui, ne dispose que d’un taux moyen d’infraction à la condition (10) de 6 %. Ces données sont représentées en Figure 16.

Figure 16. Variation du taux d’accents de fin de vers tombant hors des temps du tactus,

voix par voix.