- Accueil

- > Les numéros

- > 4 | 2021 - Varia

- > Articles

- > Un descort et une pièce latine à la Vierge : La douce acordance et Iam mundus ornatur dans les chansonniers M et T

Un descort et une pièce latine à la Vierge : La douce acordance et Iam mundus ornatur dans les chansonniers M et T

Par Luca Gatti et Christelle Cazaux

Publication en ligne le 22 février 2022

Résumé

The late additions to the Chansonnier du Roi (Paris, BnF, fr. 844, M) include a Latin composition in honour of the Virgin, Iam mundus ornatur (f. 77v-78v). The melody associated with it is identical to that of a French chanson, a heterostrophic descort attributed to Adam de Givenci, La douce acordance (f. 158v-159r). This descort can be found in the Chansonnier de Noailles (Paris, BnF, fr. 12615, T) too, but with a different melody.

The article examines the tradition of the pieces in the chansonniers M and T. It focuses on the process of recomposition and adaptation, both textual and musical, from one language to another and from one composition to another. The analyse shows that Iam mundus ornatur/La douce acordance are an atypical example of contrafactum consisting primarily of a vernacular text adapted into Latin; both texts were then associated to a new melody, mensural and durchkomponiert, unrelated to the supposedly original melody of the descort notated in T. This new melody was probably composed for the Latin piece and then adapted to the descort in M, whose text had been first copied without any melody. The results of this study open up other perspectives of research that have to be explored more in depth: the place of Iam mundus ornatur/La douce acordance in the compilation process of M, the chronology and the authorship of the pieces, the context of their creation and transmission, their possible links with the trouvères milieu of Arras. Finally, the study invites us to question further the links between the vernacular chanson and the contemporary Latin genres of the conduit and the motet.

Parmi les additions tardives portées dans le Chansonnier du Roi (Paris, BnF, fr. 844, M) se trouve une composition latine en l’honneur de la Vierge, Iam mundus ornatur (f. 77v-78v). La mélodie qui lui est associée est identique à celle d’une chanson en langue d’oïl, un descort hétérostrophique attribué à Adam de Givenchy, La douce acordance (f. 158v-159r). Le descort est par ailleurs présent dans le Chansonnier de Noailles (Paris, BnF, fr. 12615, T), mais avec une autre mélodie.

L’article examine la tradition des deux pièces dans les sources M et T. Il s’attache à observer les processus de recomposition et d’adaptation, tant textuelle que musicale, qui s’opèrent lors du passage d’une langue à l’autre et d’une composition à l’autre. Il en ressort que le couple Iam mundus ornatur/La douce acordance forme un exemple atypique de contrafacture consistant à adapter un texte vernaculaire en latin puis à associer le couple ainsi formé à une nouvelle mélodie, mensurale et durchkomponiert, sans rapport avec la mélodie supposée originelle du descort et copiée dans T. Vraisemblablement composée d’abord pour la pièce latine, la nouvelle mélodie a été ensuite adaptée au descort qui, dans M, n’avait initialement pas été noté musicalement. Les résultats de cette étude ouvrent des pistes de recherche qui restent à explorer de manière plus approfondie. Elles concernent la place du couple Iam mundus ornatur/La douce acordance dans la compilation de M, la question de la chronologie et de l’auctorialité des pièces, le contexte de leur création et de leur transmission, en particulier leurs liens possibles avec le milieu des trouvères arrageois ; enfin, l’étude de ce couple de contrafacta invite à questionner plus avant la question des liens entre la lyrique vernaculaire et les genres latins contemporains du conduit et du motet.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Un descort et une pièce latine à la Vierge : La douce acordance et Iam mundus ornatur dans les chansonniers M et T (version PDF) (application/pdf – 4,9M)

Texte intégral

1Le chansonnier du Roi (Paris, BnF, fr. 844, ci-après M) contient parmi ses additions postérieures une pièce latine à thématique mariale, Iam mundus ornatur, qui se décline en cinq parties. Cet ensemble, dont la présentation matérielle pourrait à première vue faire songer à cinq pièces autonomes, a été copié à la fin du libellus contenant les chansons de Thibaut de Champagne, sur des feuillets restés vierges du cahier XII du manuscrit, fol. 77r, 77v et 78r (voir plus bas, Fig. 4)1. En l’état actuel des connaissances, il n’en existe pas d’autre attestation écrite. Copiée dans un chansonnier profane, la composition a échappé à l’attention des éditeurs des Analecta hymnica ; elle ne figure pas non plus dans le Repertorium hymnologicum d’Ulysse Chevalier2.

2Friedrich Ludwig semble être le premier à signaler, en 1923, la présence de ce qu’il désigne comme des parties de motets (« Motettenteile »)3. En 1938, dans l’édition en fac-similé de M, les époux Beck reproduisent et commentent les textes de « cinq hymnes en l’honneur de la Vierge » ; ils en attribuent la copie et la paternité à Pierekin de la Coupele et jugent que « le texte latin est écrit avec une telle précision qu’il faut admettre que Pierekin connaissait la langue à fond »4. Hans Spanke émet un avis nettement moins positif sur ces textes lorsqu’il publie, en 1943, un compte rendu de l’édition Beck : selon lui, la structure métrique et musicale ainsi que le genre de ces « cinq pièces latines versifiées » ne sont pas clairement identifiables ; les textes, dépourvus de valeur littéraire, sont un « carillonnement de rimes vides » que l’édition ne contribue pas à rendre intelligibles5.

3Par la suite, Iam mundus ornatur n’a guère suscité l’intérêt des chercheurs6 ; toutefois, la pièce est assez rapidement identifiée comme un contrafactum de La douce acordance, un descort attribué au trouvère artésien Adam de Givenci7. Copié aux fol. 158v-159r de M, ce descort se trouve également dans le chansonnier de Noailles (Paris, BnF, fr. 12615, ci-après T, fol. 82r-83r), mais avec une tout autre mélodie8. Cette divergence entre deux manuscrits habituellement très proches, en particulier pour la transmission du répertoire des trouvères artésiens, n’est évidemment pas anodine. Dans M, Iam mundus ornatur et La douce acordance ont été copiés à deux moments différents de la réalisation du manuscrit et par des mains différentes. On peut imaginer que la relation particulière unissant les deux pièces ait été connue des commanditaires de M ou d’au moins un des copistes, cependant elle n’est pas explicitée dans le manuscrit.

4Trois entités poético-musicales partageant soit un même texte, soit une même mélodie sont donc impliquées dans un processus de composition/recomposition, d’adaptation textuelle et d’emprunt mélodique : dans M, le descort en langue d’oïl et la pièce latine partagent la même mélodie, tandis que dans T, le descort, identique sur le plan textuel, est accompagné d’une mélodie sans rapport avec celle de M.

Champ et limites de l’étude

5Les mélodies de Iam mundus ornatur et de La douce acordance ont fait l’objet d’éditions anciennes ou plus récentes, mais aucune étude ne leur a été consacrée en particulier9. Cette contribution vise à observer comment se tisse la relation entre les textes et les mélodies de ces deux pièces. Quels processus de composition et d’adaptation peut-on observer lorsque l’on analyse les trois entités poético-musicales copiées dans T et M ? Peut-on établir une chronologie, reconstruire un scénario de transmission ? Dans quelle mesure la mélodie copiée dans T est-elle affectée par la tradition du texte du descort ? Comment se tisse la relation textuelle entre le descort et le texte latin dans M ? Jusqu’à quel point la structure formelle est-elle conservée ou modifiée lors du passage d’une langue à l’autre ? Comment se tisse la relation entre les deux textes et leur mélodie commune dans M, du point de vue du découpage formel, des phrases musicales, du rythme et de l’accentuation qui en découle ?

6Les lignes qui suivent tenteront de répondre à ces questions, mais au-delà de l’analyse des pièces et de leurs caractéristiques intrinsèques, bien d’autres interrogations émergent. Que révèle la présence, dans les additions tardives de M, d’une pièce mariale telle que Iam mundus ornatur ? Est-elle née dans le milieu des trouvères arrageois ? A-t-elle été destinée à un usage précis, peut-on cerner plus précisément le contexte de son interprétation ? Existe-t-il des traces, dans d’autres sources ou types de sources, de formes de dévotion à la Vierge ayant donné lieu à des textes et/ou des mélodies comparables ? Ces questions ne seront pas approfondies ici, mais elles mériteraient assurément de plus amples recherches.

Les pièces et leurs sources

7Les trois pièces analysées dans cet article ont été composées dans un laps de temps qui pourrait s’étendre sur près d’un siècle, entre 1230-1244 environ (période d’activité du trouvère Adam de Givenci) et le début du xive siècle (copie de la pièce latine dans M). Les traces écrites du descort La douce acordance remontent cependant à la seconde moitié, voire au dernier tiers du xiiie siècle, époque supposée de leur copie dans M et T.

La douce acordance dans T

8Tant au niveau du texte que de la mélodie, la version de La douce acordance transmise dans T n’est pas exempte d’erreurs ou d’hésitations. Le descort compte 7 strophes hétérométriques, comme le montre le Tableau 1.

|

I |

(b) 5’ a5 (b)5’ a5 (b)5’ a5 (b)5’ a5 |

|

II |

(a)4’ a4 b7’ (a)4’ a4 b7’ (a)4’ a4 b7’ (a)4’ a4 b7’ |

|

III |

(a)4’ a5 (a)5’ b5 (a)4’ a5 (a)5’ b5 (a)4’ a5 (a)5’ b5 (a)4’ a5 (a)5’ b5 |

|

IV |

a10 a10 a10 a10 |

|

V |

(a)4 a3 (a)3 a3 (a)3 a4 b6 (b)4 b3 (b)3 b3 [(b)3] b4 a6 (a)4 a3 (a)3 a3 (a)3 a4 b6 (b)4 b3 (b)3 b3 (b)3 b4/3 a6 |

|

VI |

a10 a10 a10 a10 a10 a10 |

|

VII |

a10’ b10 a10’ b10 a10’ b10 a10’ b10 |

Tableau 1 : La douce acordance, schéma métrique

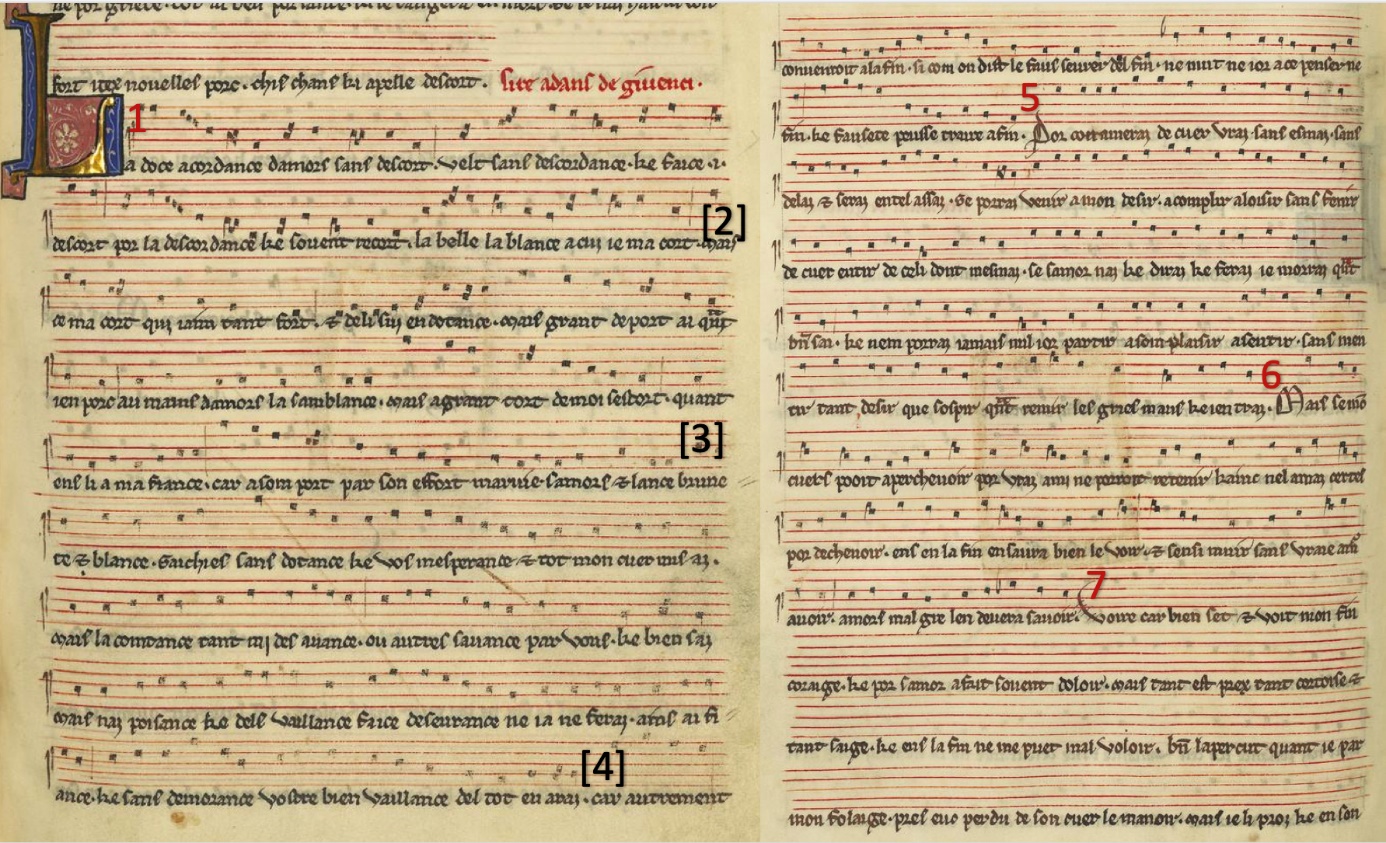

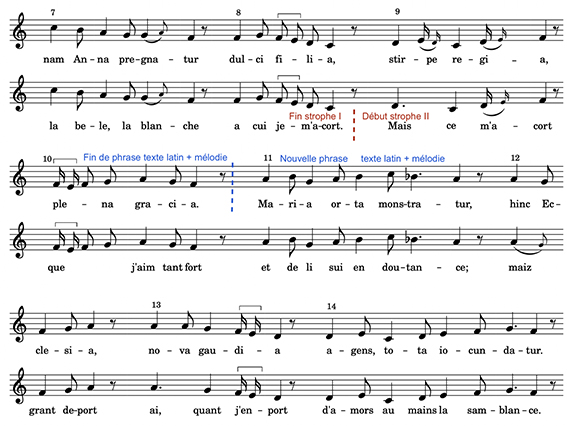

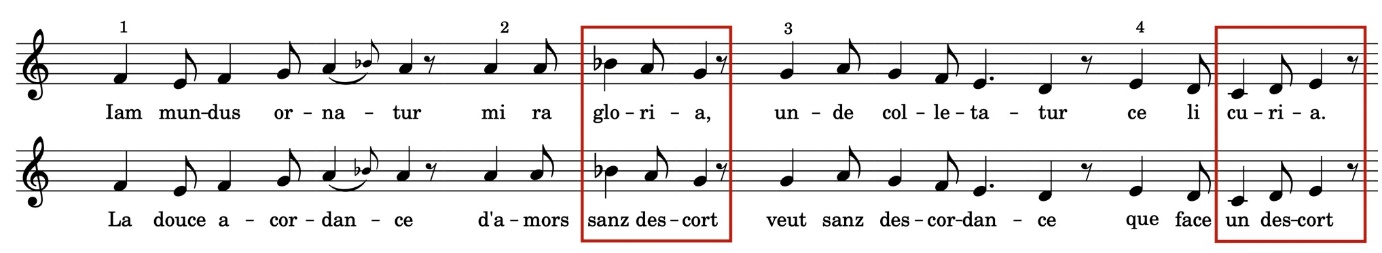

9Cependant, la mise en page du texte donne l’impression qu’il y a seulement 4 strophes (voir Fig. 1). Les chiffres en rouge correspondent aux strophes dont le début est matérialisé par une initiale ornée (1) ou par une lettre majuscule (5, 6, 7) ; ceux en noir, entre crochets carrés, correspondent aux strophes dont le début n’est pas mis en évidence par le copiste. Les quatre premières strophes sont traitées comme un tout : cette disposition est un marqueur intéressant concernant la tradition écrite de la pièce, elle nous renseigne sur la manière dont le texte hétérométrique du descort a été compris par les copistes. La mélodie a été copiée dans une notation non mensurale jusqu’à la fin de la sixième strophe ; la septième strophe n’a pas été notée. Quelques décalages et erreurs peuvent être observés d’autant plus facilement que cette mélodie est entièrement fondée sur un jeu de répétitions au sein des strophes.

Fig. 1 : La douce acordance dans T, fol. 82r-82v (voir l’image au format original)

La douce acordance dans M

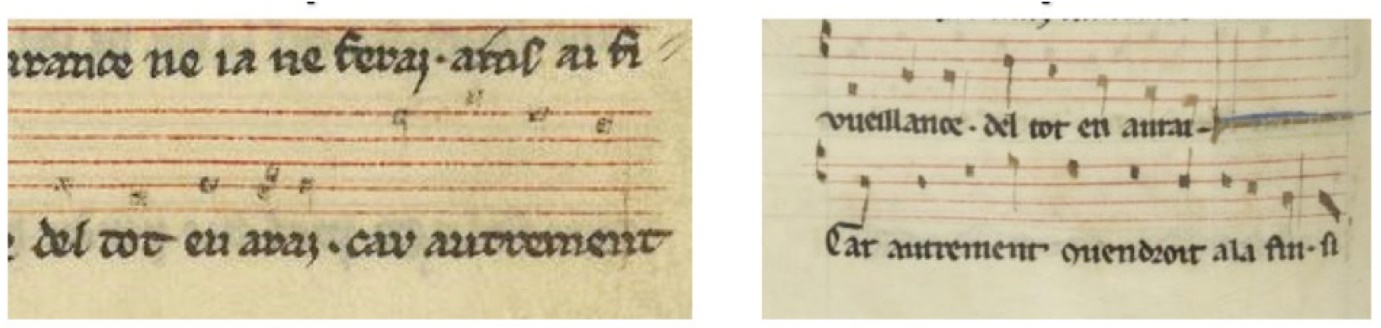

10Dans M, le texte de La douce acordance a été copié par la main principale du manuscrit. Comme dans T, les premières strophes semblent avoir été comprises comme un tout et elles ont été regroupées sans retour à la ligne ni lettre majuscule, ni autre marque particulière qui pourrait indiquer les changements de strophe. Contrairement à ce que l’on observe dans T, ce regroupement ne concerne que les trois premières strophes. Au début de la quatrième strophe, le copiste a cependant fait un retour à la ligne et écrit un C majuscule sur « Car autrement ». La Fig. 2 permet de comparer ce changement de strophe dans T et dans M.

Fig. 2 : Début de la strophe IV sur les mots « Car autrement » T, fol. 82r (à gauche) et M, fol. 158v (à droite) (voir l’image au format original)

11À partir de la cinquième strophe, en plus du retour à la ligne, le copiste du manuscrit M a laissé de la place pour une initiale en couleur qui a été exécutée ensuite par le rubricateur ; les bouts de lignes à la fin des strophes III, IV, V, VI et VII ont reçu une décoration assortie (Fig. 2 et Fig. 3).

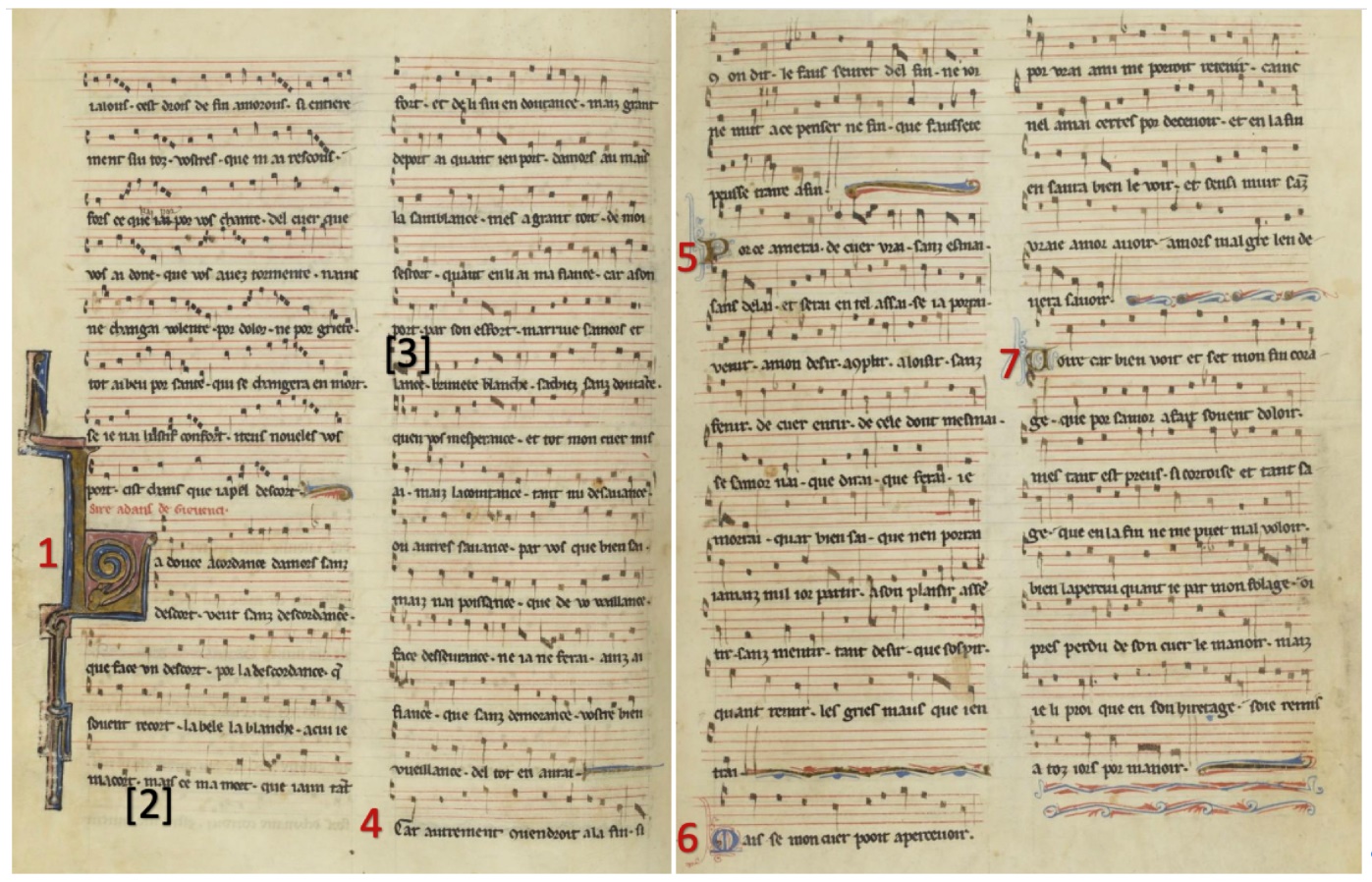

Fig. 3 : La douce acordance dans M, fol. 158v-159r (voir l’image au format original)

12La mélodie de La douce acordance n’a pas été copiée d’emblée dans M, mais a posteriori, par une main additionnelle, dans une notation mensurale. L’encre est nettement plus claire que celle du texte, l’écriture donne l’impression d’être assez maladroite, peu assurée ; le placement des notes dans les portées donne parfois lieu à des ambiguïtés de lecture. À partir de la strophe IV, on note la présence de longs traits verticaux qui, selon un usage assez courant dans les chansonniers, marquent les fins de vers. Parallèlement à ces longs traits, on trouve des traits verticaux plus courts correspondant à des silences de brèves, ainsi que quelques signes de division (petits traits très courts ou points) mettant en évidence les groupes de notes formant une perfection en cas d’ambiguïté.

Iam mundus ornatur dans M

13Iam mundus ornatur (fol. 77r-78r) fait partie des additions tardives de M. L’écriture est française, il s’agit d’une cursive de chancellerie à usage de libraria que l’on pourrait dater du début du xive siècle. Du point de vue de la mise en page, la division particulière de La douce acordance opérée dans M, en cinq strophes apparentes, semble directement à l’origine de la division en cinq parties de Iam mundus ornatur.

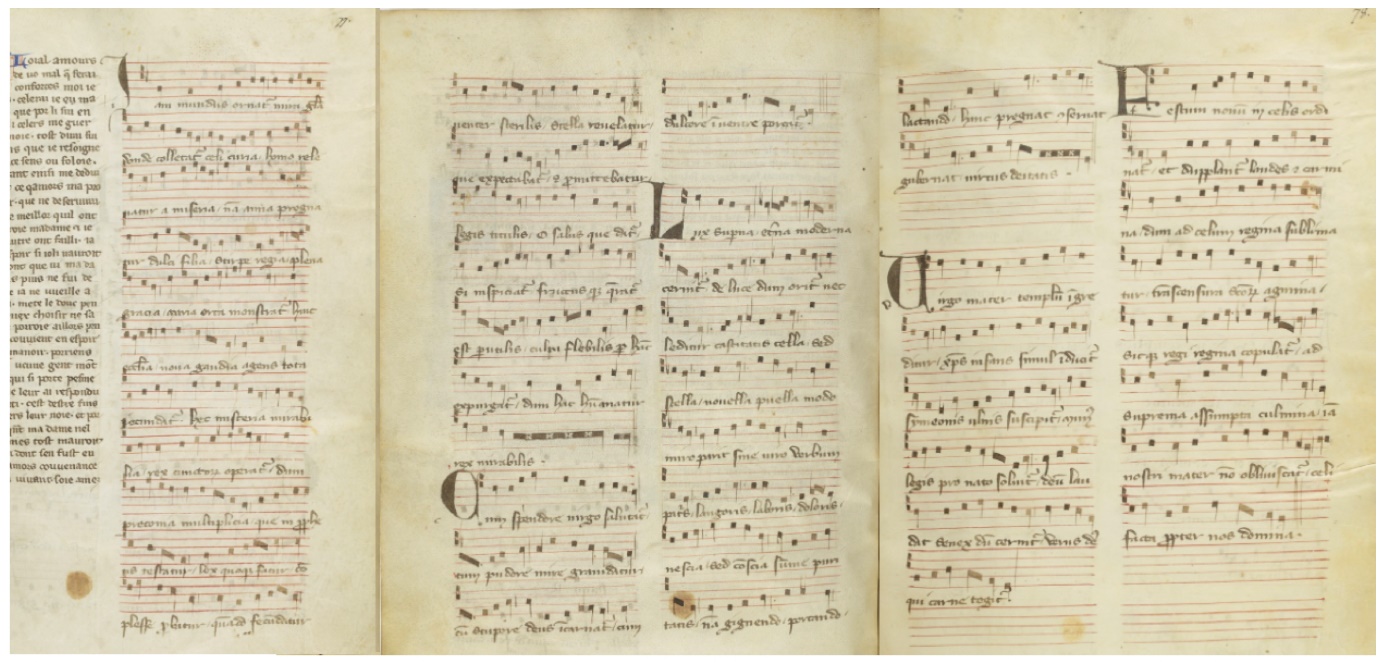

Fig. 4 : Iam mundus ornatur dans M, fol. 77r-78r (voir l’image au format original)

14La notation musicale, régulière et soignée, est une notation mensurale franconienne. Les cinq parties de la pièce sont clairement mises en évidence par des initiales de plus grande taille (Fig. 4). Une ligne de portée a été laissée vide entre les parties 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5.

Les deux copies de la mélodie dans M

15Comme on l’a signalé plus haut, la mélodie que partagent le descort et la pièce latine dans M n’a aucune parenté avec la mélodie du descort transmise dans T. Il s’agit d’une mélodie de type durchkomponiert qui n’est pas fondée sur des répétitions internes, mais qui présente cependant une sorte d’explicit musical commun à toutes les strophes : la sol fa mi ré, étendu à fa sol la sol fa mi ré à la fin des sections 2 à 5/strophe IV à VII (voir Annexe 2). La mélodie, de caractère plutôt syllabique, compte cependant quelques pliques et brefs mélismes.

16La comparaison entre les deux copies de la mélodie (respectivement sur La douce acordance et Iam mundus ornatur) fait apparaître de menues différences qui concernent principalement des détails d’ornementation, comme la présence ou l’absence d’une note pliquée. Ces légères divergences sont le plus souvent, mais pas toujours, dues à la présence d’une syllabe de plus ou de moins dans le texte latin ou français. En dehors de cela, quelques rares différences de hauteurs peuvent être relevées. Elles n’excèdent pas un degré et ne changent pas fondamentalement la ligne mélodique, toutefois, dans tous les cas observés, la version proposée sur le texte de Iam mundus ornatur semble à première vue plus satisfaisante : par exemple au v. 36, sur « car autrement »/« splendore » (si au lieu de do), au v. 44, sur « delai »/« cernitur » (do au lieu de ré), au v. 68/70, sur « ami »/« infans » (sol au lieu de la). De même, au v. 33 du descort, le mélisme sur la première syllabe de « fiance » est transcrit un ton plus haut que dans la pièce latine sur la syllabe correspondante de « flebilis » : la-sol-la-si au lieu de sol-fa-sol-la ; la notation est très hésitante sur ce passage associé au texte du descort et la version sol-fa-sol-la paraît, dans le contexte mélodique, plus correcte. C’est pourquoi, dans notre édition, nous avons décidé d’amender la mélodie du descort en remplaçant la-sol-la-si par sol fa sol la sur ce passage (Annexe 2). Ces décalages de hauteur sont ponctuels, mais ils s’ajoutent au caractère un peu maladroit voire ambigu de la main du copiste, renforçant l’impression que la copie de la mélodie associée au texte du descort est moins sûre que celle associée au texte latin. Enfin, une dernière différence peut être observée concernant le monnayage rythmique et ornemental de la toute fin de la mélodie : la mélodie du descort comporte une perfection de moins mais est un peu plus ornée que celle du texte latin (Annexe 2).

La douce acordance et la tradition des descorts en langue d’oïl

17Comme cela a été dit plus haut, il existe au sein de la lyrique vernaculaire deux genres hétérométriques, le lai et le descort. Le descort, d’origine méridionale, précède de quelques décennies l’apparition du lai, qui se développe au cours du xiiie siècle dans le nord de la France10. Parallèlement au lai, le descort est également attesté dans le domaine d’oïl, bien que le nombre de textes et de mélodies conservés reste faible : 10 textes et seulement 9 mélodies. Paolo Canettieri en a dressé une liste11, reproduite ici par ordre alphabétique d’auteur (Tableau 2).

|

RS |

Auteur |

Incipit |

Tradition12 |

|

205 |

Adam de Givenci |

La douce acordance |

MT |

|

2018 |

Adam de Givenci |

Trop est coustumiere amors |

MT |

|

1928 |

Gilles le Vinier |

A ce m’acort |

MT |

|

193 |

Guillaume le Vinier |

Se chans ne descors ne lais |

MT |

|

1946 |

Guillaume le Vinier |

Espris d’ire et d’amour |

MT |

|

186 |

Thomas Erier |

Un descort vaurai retrai |

T |

|

1421 |

Gautier de Dargies |

De celi me plaing |

MTU |

|

416 |

Gautier de Dargies |

J’ai maintes fois chanté |

MT |

|

539 |

Gautier de Dargies |

La douce pensee |

CMT |

|

1302 |

Colin Muset |

Or voi le dous tens repairier |

CU |

Tableau 2 : Les descorts en langue d’oïl et leurs sources

18Une partie importante de la production des descorts vient de l’école d’Arras. Cette caractéristique se reflète en partie dans la tradition écrite, la majorité des pièces connues ayant été copiées dans le couple μ1 de Schwan, formé par les manuscrits M et T13. Dans les chansonniers, lais et descorts reçoivent souvent un traitement différent des autres genres de chansons. Les lais sont généralement insérés dans une section qui leur est dédiée : dans M et N, deux sources pourtant très différentes par leurs modèles et leur facture interne, la section des lais se trouve à la fin, après celle des motets. Dans les chansonniers d’oïl, le descort, contrairement au lai, ne constitue pas un genre autonome, à la différence à ce que l’on observe dans certains chansonniers occitans comme M (Paris, BnF, fr. 12474) ou N (New York, Pierpont Morgan Library, M 819). Les descorts en oïl se trouvent généralement dans les sections par auteur, où ils ont tendance à occuper les dernières positions14. Il ne s’agit pas d’une question de hiérarchie mais de nature des textes et des mélodies : les descorts exigent plus de place que les genres isostrophiques lors de la copie, puisqu’il faut noter musicalement toutes les strophes.

Iam mundus ornatur : un contrafactum ? Un conduit latin ?

19À ce jour, une soixantaine de pièces latines en relation de contrafacture avec des chansons appartenant à la lyrique profane ont pu être identifiées – Mark Everist en a récemment établi une liste, au sein de laquelle figure le couple Iam mundus ornatur/La douce acordance15. Le phénomène n’est donc pas rare et la direction imitative peut se produire dans les deux sens, de la langue vernaculaire au latin ou du latin à la langue vernaculaire ; il est souvent difficile de prouver l’antériorité d’une pièce sur l’autre.

20On constate en parcourant la liste d’Everist que presque toutes les pièces latines et vernaculaires impliquées dans une relation de contrafacture présentent des formes monostrophiques ou isostrophiques (avec ou sans refrain). En dehors de Iam mundus ornatur/La douce acordance, on ne relève que deux autres couples (ou trios) de pièces hétérométriques partageant une même mélodie : Syon egredere nunc de cubilibus et le Leich de Tannhäuser Ich lob ein wib16 ; Planctus ante nescia et deux textes originaires d’Outre-Manche (Eyns ne soy ke pleynte fu/Ar ne kuthe ich sorghe). La présence très minoritaire de pièces hétérométriques pose évidemment question : s’agit-il bien de véritables contrafacta, où un texte sert de modèle à l’autre, ou bien ces pièces sont-elles des compositions poétiques indépendantes adaptées à une même mélodie préexistante ? Reprenant la théorie spankienne d’une « Textierung vorliegender Instrumentalmusik »17, Francesco Carapezza est d’avis qu’on ne peut pas parler de contrafacture au sujet de pièces impliquant des genres hétérométriques tels que le lai, le descort ou l’estampie18.

21Qu’en est-il de Iam mundus ornatur/La douce acordance ? La mélodie que partagent les deux pièces dans M n’a aucune autre attestation connue, elle ne semble pas avoir circulé indépendamment de ces textes et elle ne paraît pas être plus ancienne que les textes eux-mêmes ; par sa rythmique modale et son caractère durchkomponiert, elle ne ressemble en rien aux mélodies répétitives typiquement associées aux genres hétérométriques comme le lai et le descort – à cet égard, la mélodie du descort conservée dans T est bien plus représentative du style attendu pour ce genre de pièce19. D’autre part, rien ne permet de dire que les textes en oïl et en latin aient été composés de manière autonome et indépendante : au contraire, la présence isolée d’une pièce latine comme Iam mundus ornatur au sein du répertoire vernaculaire contenu dans le manuscrit M oriente plutôt vers l’hypothèse d’un lien quelconque entre cette pièce latine et le descort qui porte la même mélodie dans le manuscrit. Enfin, il paraît imprudent d’écarter a priori l’idée que les genres hétérométriques ne puissent faire l’objet de contrafacta. La douce acordance est, certes, le seul exemple connu de descort en oïl partageant sa mélodie avec une pièce latine, mais il existe tout de même des cas de contrafacture avérés entre descorts occitans et lais en oïl20. L’analyse détaillée de Iam mundus ornatur et de La douce acordance permettra plus loin de montrer qu’il existe bel et bien une relation de contrafacture entre ces deux pièces, même si cette relation est quelque peu atypique.

22La question de la définition du genre de Iam mundus ornatur en tant que pièce latine, indépendamment de sa relation putative avec le descort La douce acordance, n’est pas moins épineuse. A. Anderson et Everist ont inclu tacitement Iam mundus ornatur dans le répertoire polymorphe des conduits latins. En fait, la question du genre de cette pièce n’a jamais été vraiment discutée et la littérature musicologique est loin d’être unanime à son sujet, comme le montre le Tableau 3.

|

1923 |

Friedrich Ludwig21 |

« Motettenstimmen » |

|

1938 |

Jean et Louise Beck22 |

« 5 hymnes en l’honneur de la Vierge » |

|

1943 |

Hans Spanke |

« Fünf lateinische Reimstücke » ; « Motettenteile » |

|

1972 |

Gordon Anderson23 |

[Conductus] |

|

1997 |

Hans Tischler24 |

« Mary song » ; « carmen » |

|

1998 |

John Haines25 |

« Marian pieces » ; « Latin pieces » ; « Latin additions » |

|

2011 |

Judith Peraino26 |

« Short latin songs » |

|

2017 |

Alexandros Hatzikiriakos27 |

« Conductus latini » ; « ciclo di inni latini a tema mariano » |

|

2018 |

Mark Everist28 |

[Conductus] |

Tableau 3 : Dénominations de Iam mundus ornatur dans la littérature musicologique

23Un terme est absent de ce tableau, celui de cantio, mais considérer Iam mundus ornatur comme une cantio n’est sans doute pas plus satisfaisant. Selon la définition qu’en donnent, à la suite de Dante, un certain nombre de musicologues, la cantio est l’équivalent latin de la canso des troubadours et de la chanson des trouvères ; elle est supposée suivre une forme de type AAB, ce qui n’est pas le cas de Iam mundus ornatur29.

24Iam mundus ornatur est difficile à rattacher à un genre pour plusieurs raisons : d’abord, parce que sa forme et son organisation interne sont héritées d’un modèle vernaculaire lui-même “irrégulier”, le descort ; ensuite, parce que la présentation matérielle de la pièce est ambiguë dans la copie manuscrite qui nous est parvenue, dans M. Les cinq parties de la pièce latine peuvent en effet donner l’impression d’être des entités poético-musicales autonomes plutôt que les strophes successives d’une seule et même pièce (voir Fig. 4).

25Enfin, l’ordonnancement thématique de Iam mundus ornatur en fait une composition musicale tout à fait singulière. Chacune des cinq parties commente un épisode de la vie de Marie : Nativité, Annonciation, Nativité du Christ (Noël), Purification, Assomption. Un usage liturgique doit être vraisemblablement exclu, d’autant que la succession chrono-biographique des différentes parties ne suit pas le calendrier liturgique des fêtes mariales. Pour autant, le style du texte ne fait guère songer aux chansons mariales en langue vernaculaire. À la fois narratif et invocatoire, le ton de Iam mundus ornatur fait davantage penser à celui des hymnes ou des séquences liturgiques.

26Au-delà du genre ou de la forme, c’est la destination et l’usage de Iam mundus ornatur qui restent à cerner plus précisément. Cette pièce atypique témoigne-t-elle du développement de nouvelles formes poético-musicales en cette fin du xiiie, début du xive siècle ? Il serait intéressant de la comparer avec d’autres compositions tardo-médiévales à thématique mariale. Une exploration des sources témoignant des pratiques des confréries du nord de la France, où la présence de trouvères est attestée, serait également une piste intéressante à creuser.

Tradition des textes, tradition des mélodies et contrafacture

27Plusieurs éditions du texte de La douce acordance ont été publiées à ce jour30, mais elles ne sont pas toujours assorties de commentaires31. En ce qui concerne Iam mundus ornatur, les éditions existantes présentent des erreurs32. L’Annexe 1 propose une nouvelle édition des textes établie sur la base du manuscrit M, même si la tradition textuelle de T n’est pas ignorée pour l’établissement du texte du descort. L’objectif de cette édition est de faire ressortir la relation particulière que le descort et le texte latin présentent entre eux et par rapport à la mélodie auxquels ils sont associés dans M. Ainsi, la disposition en regard permet de faciliter la comparaison entre le modèle et son contrafactum latin. Certaines irrégularités métriques n’ont volontairement pas été corrigées : la mélodie de M a en effet été composée en fonction de textes qui comportaient des irrégularités, et corriger ces irrégularités reviendrait à créer des problèmes sur le plan de l’adéquation entre textes et mélodie. L’Annexe 2 propose une édition des mélodies de La douce acordance et de Iam mundus ornatur transmises dans M.

Spécificité de la tradition textuelle de M par rapport à T

28La scripta des sources du groupe sI (selon la classification d’E. Schwan) se démarque par des traits picards très prononcés. Toutefois, celle de M est plus indifférenciée que celle de T. L’existence de modèles aux scriptae différentes n’est pas à exclure, mais on peut aussi supposer que le copiste de M a cherché à gommer le régionalisme de son modèle. Lorsque l’on évalue les lectiones singulares de M, il faut donc avoir à l’esprit l’éventualité d’une intervention du copiste sur la scripta de son modèle. On remarque par exemple que dans M, le copiste écrit « blanche » et non « blance » (T) à la fin des v. 7 et 21. Le mot est censé rimer avec toute la série de mots en -ance figurant dans les trois premières strophes (« acordance », « descordance », « doutance », « esperance », etc.)33.

Irrégularités textuelles communes à M et T et leurs implications mélodiques

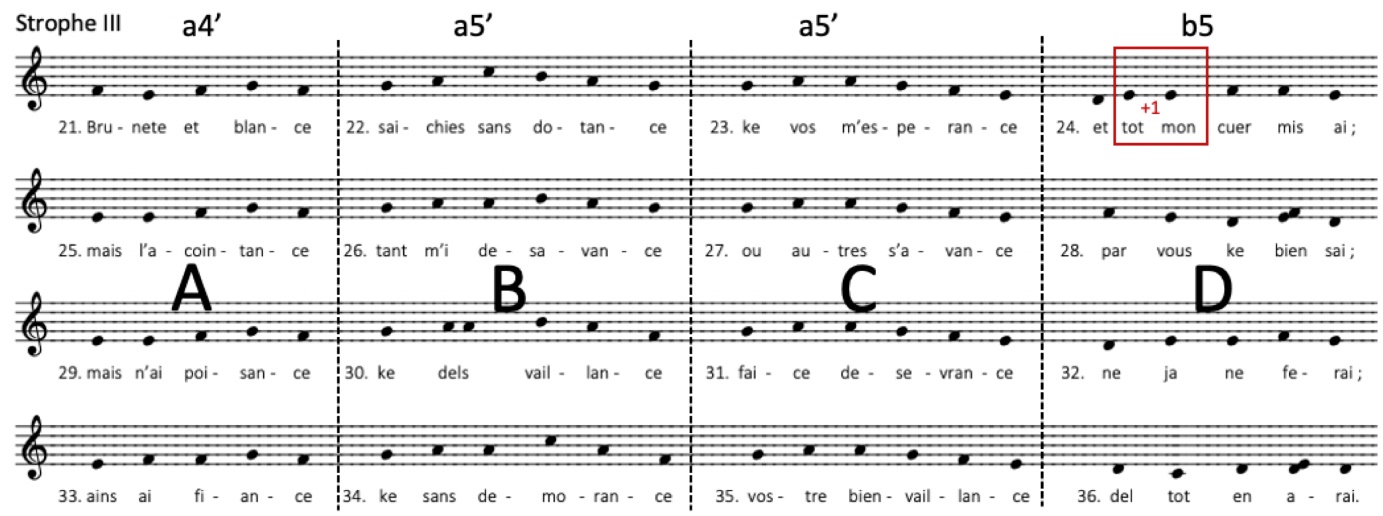

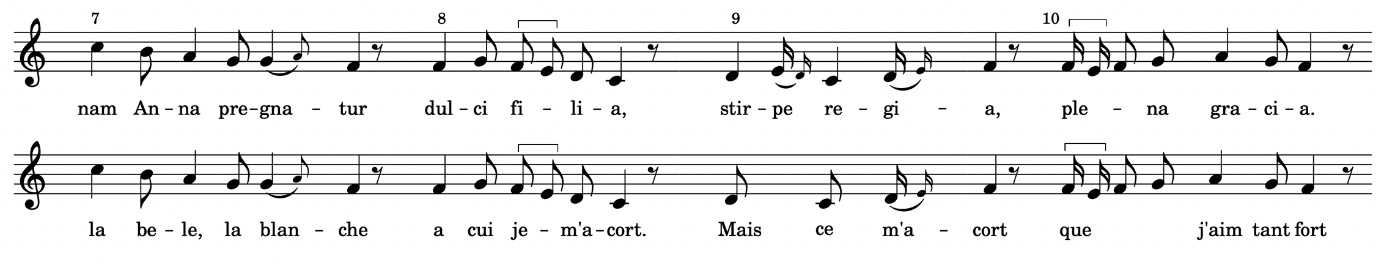

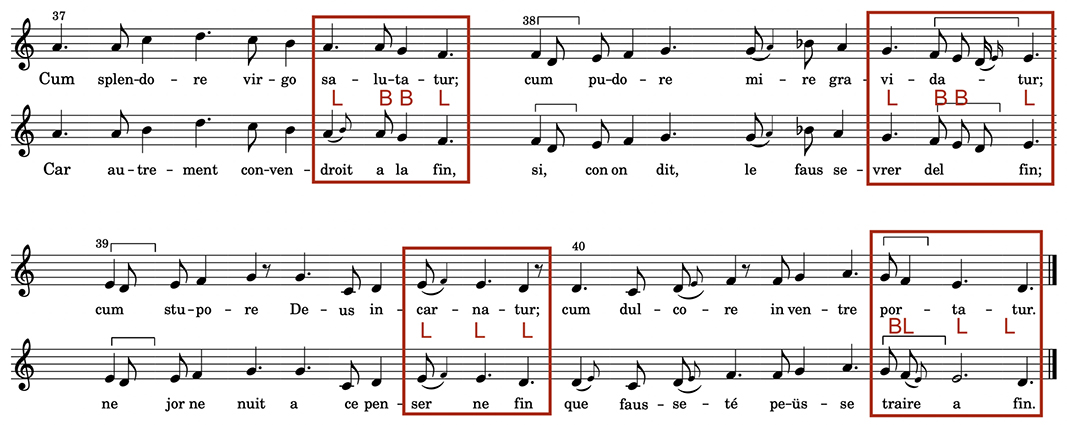

29Strophe III, le v. 24 présente une syllabe surnuméraire (6 syllabes au lieu des 5 attendues) : « et tot mon cuer mis ai ». Dans T, la mélodie a vraisemblablement été amendée afin d’intégrer cette syllabe supplémentaire : la répétition de deux mi puis deux fa perturbe la régularité du canevas mélodique (voir Fig. 5). La mélodie d’origine, sur ce passage, était probablement soit ré-mi-fa-fa-mi, ou bien ré-mi-mi-fa-mi (comme au v. 32), et le texte d’origine peut-être « et mon cuer mis ai », sans « tot » :

Fig. 5 : strophe III dans T (voir l’image au format original)

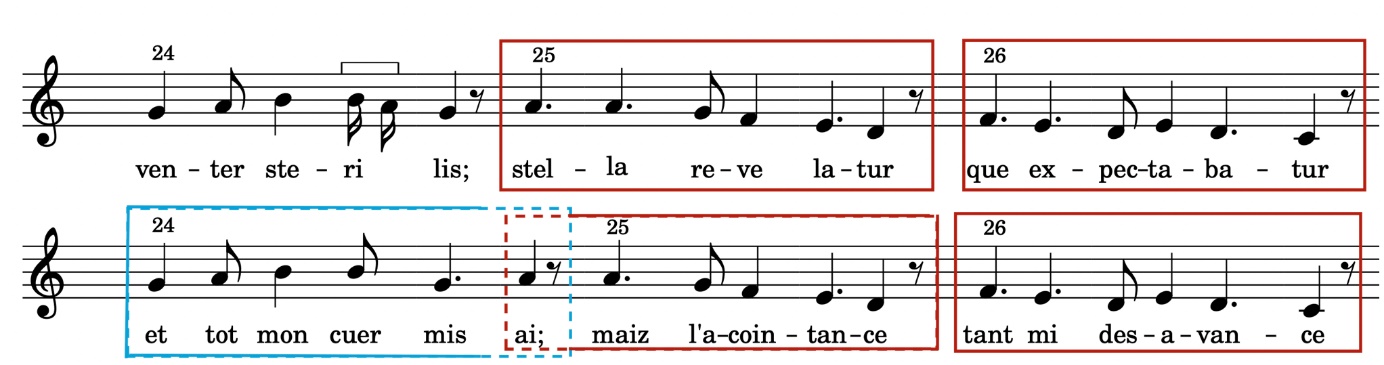

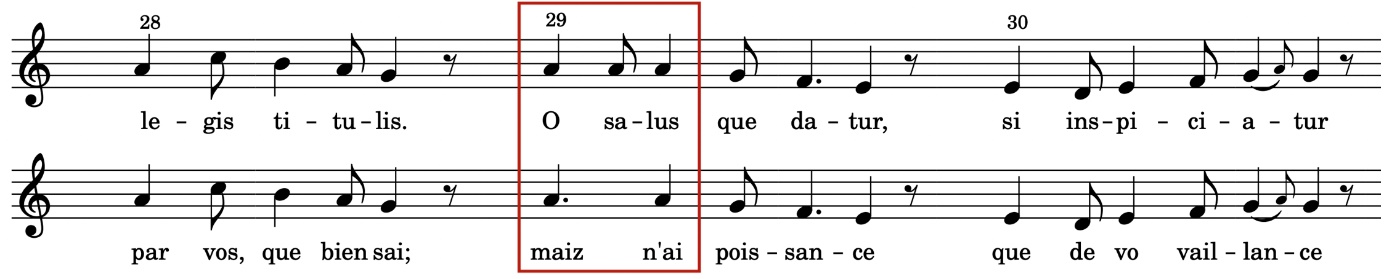

30Au même v. 24, le contrafactum latin ne présente pas d’hypermétrie ; ses cinq syllabes épousent parfaitement le motif mélodique associé à ce vers dans la mélodie de M. Au contraire, dans la version M du descort, l’hypermétrie a posé un problème. Afin de faire entrer la syllabe surnuméraire du v. 24, un remaniement a été opéré. Le monosyllabe final, « ai », occupe la première note du motif mélodique normalement destiné à accueillir le vers suivant, v. 25. Comme le v. 25 du descort est un tétrasyllabe à désinence féminine, le décalage introduit par ce remaniement se résout : les cinq notes restantes du motif associé au v. 25 accueillent les 4 syllabes et la syllabe finale muette de « maiz l’acointance » (Fig. 6).

Fig. 6 : Section 1/strophe III, v. 24-26 dans M (voir l’image au format original)

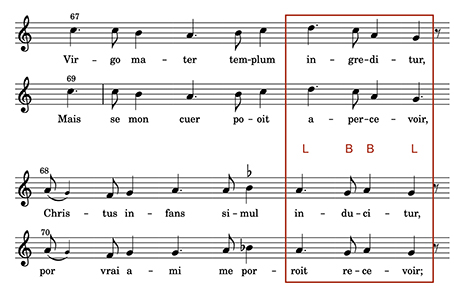

31Il résulte de ces observations que la structure de la mélodie a été altérée dans la version associée au texte français du descort. En effet, dans la version latine, les vers 25 et 26 fonctionnent de pair : même nombre de notes et même rythme L L BL L L (silence), avec une progression mélodique descendante parallèle. L’adaptation au texte français fait disparaître en partie ce parallélisme. On peut donc à ce stade former l’hypothèse que la mélodie a été composée en premier lieu pour aller avec le texte latin, avant d’être adaptée au texte en oïl, dans sa tradition textuelle déjà corrompue. Nous verrons plus loin que d’autres indices plaident en faveur d’une telle hypothèse.

32La strophe V a été transmise de façon incomplète. Au v. 52, on constate l’absence d’un vers de trois syllabes rimant en -ir qui permettrait de compléter le schéma de rimes : b4 b3 b3 b3 <b3> b4 a6. Ni Ulrix ni Jeanroy n’ont décelé cette lacune ; Canettieri semble avoir été le premier à l’envisager34. Dans cette suite de vers très courts, il est possible que le copiste ait perdu le fil. Mais la raison de cette lacune pourrait être plus subtile : en effet, dans ce passage, les vers riment en -ai et en -ir, or le v. 47, « se ja porrai venir », contient à lui seul les deux sonorités, ce qui a peut-être créé une confusion dans l’esprit du copiste. Encore une fois, dans T, la lacune a nécessité une adaptation mélodique, tandis que dans M, la mélodie ne présente aucune irrégularité manifeste : le compositeur a composé la mélodie en fonction d’un texte dépourvu de ce vers en français, lacune qui a été transférée au texte latin, comme le montre le schéma métrique de la strophe dans les deux textes (voir Annexe 1).

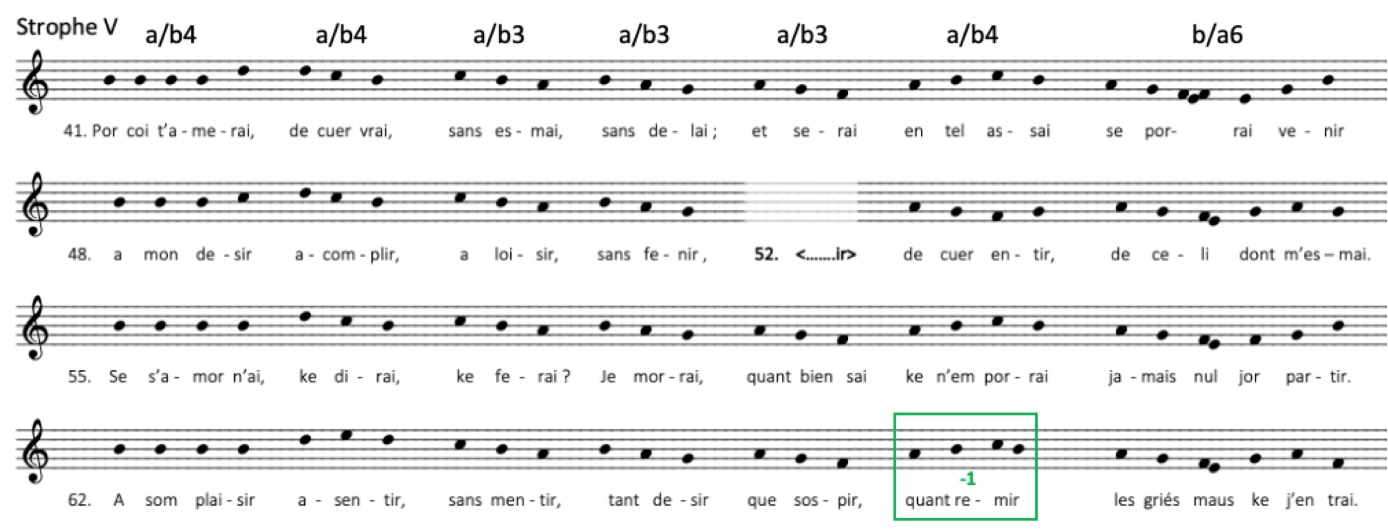

33Dans cette même strophe V, une syllabe manque au v. 67 (« quant remir »), hypométrie que Jeanroy corrige en ajoutant le pronom personnel « je ». La mélodie de T présente à cet endroit une “anomalie” qui révèle, comme dans le cas précédent, une probable adaptation destinée à compenser l’absence ou la disparition de cette syllabe. En effet, le motif de quatre notes la-si-do-si a été redistribué sur les trois syllabes du vers, avec deux notes pour la finale « -mir » (Fig. 7).

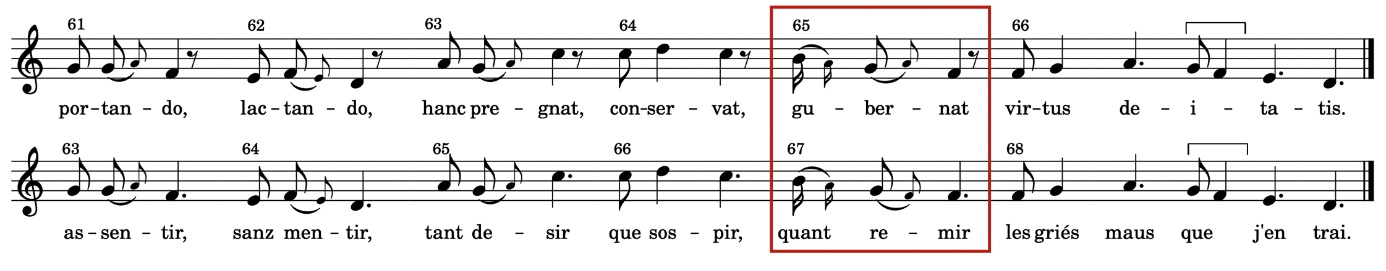

Fig. 7 : strophe V dans T (voir l’image au format original)

34Le vers latin correspondant au v. 67 (v. 65) présente trois syllabes, à l’instar de son modèle vernaculaire. Dans la mélodie de M, on observe la présence de deux pliques successives, la seconde est déjà présente dans les vers précédents, la première occupe la durée d’une brève et ne modifie en rien le patron rythmique du passage, B B L, qui précède immédiatement le vers final et donc la cadence finale de la section 3 (Fig. 8). Il est donc vraisemblable que le motif mélodique associé à ce v. 67 (v. 65) a été prévu pour accueillir trois syllabes et non quatre, raison pour laquelle nous n’avons pas corrigé l’hypométrie.

Fig. 8 : Fin de la section 3/strophe V, v. 62-66/63-68 dans M (voir l’image au format original)

35Strophe VI, au v. 70, la forme « retenir » est probablement erronée, tous les vers de la strophe rimant en -voir. Il est possible que le copiste, confronté à un modèle contenant « retenoir », ait considéré cette forme comme un picardisme trop marqué et l’ait corrigée en « retenir »35. L’emendatio de Jeanroy (« retenoir » au lieu de « retenir ») est une solution qui ne satisfait qu’à demi : en effet, « retenoir » ne semble pas vraiment attesté dans la tradition écrite36. Une leçon plus correcte serait peut-être « recevoir », qui, contrairement à « retenoir », permet de conserver la rime en -voir. Une confusion entre c et t et entre v et n dans l’un des modèles ayant servi à la copie d’un ancêtre de M et T pourrait expliquer la corruption : « recevoir » > « retenoir » (sic) > « retenir ». Cette emendatio fonctionne du point de vue du sens : « mais c’est mon cuer pooit apercevoir/por vrai ami me porroit recevoir » (voir Annexe 1) ; elle permet de faire entendre la rime correcte, sans conséquence sur la rime mélodique.

36Strophe VII, le v. 75 présente une hypermétrie d’une syllabe. Pour remédier à ce problème, il suffirait de corriger le premier mot, « voire », en « voir », comme l’a fait Jeanroy dans son édition : au sens adverbial, les deux formes sont interchangeables. « Voir », monosyllabique, est davantage attesté dans la poésie des trouvères, « voire », en deux syllabes, est un peu moins fréquent. La présence de cette irrégularité en tête du v. 75 étonne tout d’abord sur le plan textuel. En effet, dans le reste du descort, les mots sont choisis en fonction des exigences de la métrique : juste avant, au v. 74, « devera » au lieu de « devra » permet d’atteindre les dix syllabes attendues ; aux v. 78 et 81, « que » et « en » sont en hiatus (dialèphe) (Annexe 1).

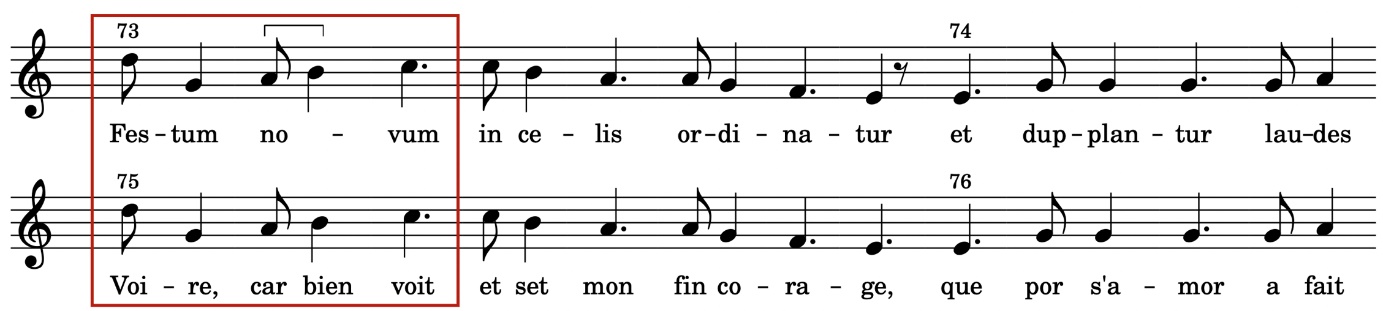

37Sur le plan mélodique, la mélodie de M laisse quelque peu perplexe sur ce v. 75. Elle semble faite pour accueillir un mot de deux syllabes en tête, c’est pourquoi nous avons gardé « voire » plutôt que « voir » dans l’édition critique et dans l’édition musicale ; à ce mot correspond, en latin, v. 73, « festum » (Fig. 9).

Fig. 9 : Section 5/strophe VII, v. 73/75 dans M (voir l’image au format original)

38Cependant, l’effet produit par le saut de quinte descendante est particulièrement curieux sur le mot « voire », dont la deuxième syllabe est ainsi soulignée de manière peu seyante. Par ailleurs, la phrase musicale comporte douze notes pour onze syllabes latines, ce qui permet d’accueillir le vers français hypermétrique sans adaptation particulière, mais en latin deux notes de la mélodie sont chantées sur la syllabe « novum ». La présence de deux notes sur la syllabe latine n’est pas forcément une anomalie à considérer comme suspecte, car à la fin de la même section, la syllabe « domina » (v. 80) reçoit également deux notes dans une configuration rythmique identique (BL) (Annexe 2, section 5/strophe VII). Il aurait été intéressant d’observer le comportement de la mélodie du manuscrit T dans cette strophe pour tenter de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’hypermétrie du v. 75. Malheureusement, cette strophe n’a pas été notée.

Irrégularités textuelles propres à T et leurs implications musicales

39Le texte du descort, tel qu’il est copié dans T, présente quelques irrégularités qui lui sont propres et que l’on ne retrouve pas dans M, lesquelles ont des conséquences mélodiques tout aussi intéressantes à relever, parce qu’elles livrent un certain nombre d’informations sur l’état de la tradition de la pièce en cette fin de xiiie siècle. On remarque par exemple que le v. 30 y est hypométrique d’une syllabe (« ke dels vaillance » au lieu de « que de vo vaillance » dans M). Le v. 41 est corrompu et hypermétrique d’une syllabe : le copiste semble avoir écrit « por coi t’amerai » (M : « por ce amerai »). Le passage, gratté, est légèrement ambigu paléographiquement : on lit « t’amerai », mais le pronom personnel de la deuxième personne ne convient guère dans le contexte de cette strophe V, où le poète parle de sa dame à la troisième personne ; on attendrait plutôt « por coi l’amerai ». Un peu plus loin, toujours dans T, il manque une syllabe au v. 47 : « se porrai venir » au lieu de « se ja porrai venir ». Ces deux cas d’irrégularités propres à T engendrent des anomalies aisément repérables dans la mélodie et qui seront examinées ci-après.

Conclusions

40Les irrégularités constatées dans M et T et leurs implications mélodiques montrent que la mélodie de T a dû être remaniée, par rapport à une version originelle “correcte” aujourd’hui perdue, afin de s’adapter à une tradition du texte devenue fautive. Au contraire, la mélodie de M est faite pour aller avec un texte dont la tradition est déjà corrompue, et que l’on a prise telle quelle sans chercher à la corriger. Sur le plan textuel, le contrafactum latin reflète les irrégularités présentes dans le texte du descort : soit il reprend telle quelle l’irrégularité présente dans son modèle, soit il contourne l’erreur en organisant différemment ses vers (section 3/strophe V). Lors du passage du français au latin, trois cas de figure peuvent être observés : 1. des irrégularités sont transférées telles quelles du français au latin, 2. des irrégularités sont corrigées lors du passage au latin au prix d’une adaptation mélodique, 3. des irrégularités disparaissent d’elles-mêmes lors de l’adaptation des vers français au système latin, sans aucune incidence sur la mélodie.

La tradition mélodique de La douce acordance dans T

41Avant de poursuivre l’analyse de la contrafacture du descort d’oïl en une chanson latine d’un point de vue tant textuel que musical, il faut revenir brièvement sur la mélodie de La douce acordance transmise dans T et sur la relation que cette mélodie entretient avec son texte.

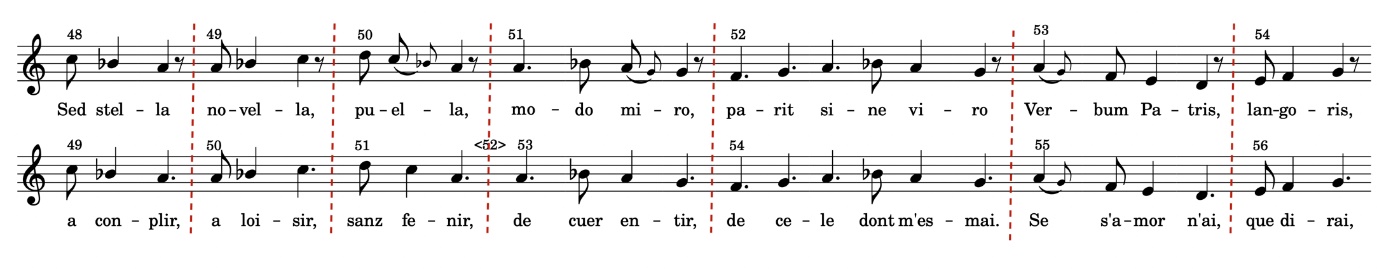

42La mélodie de T utilise une notation non mensurale. Cette mélodie syllabique est fortement structurée par la présence de répétitions associées à des alternances de type ouvert/clos, antécédent/conséquent. D’un bout à l’autre de la pièce, la structure mélodique est étroitement calquée sur la structure textuelle : les phrases musicales couvrent un vers ou un groupe de vers courts et semblent littéralement “expliciter” la métrique du texte et les sonorités des rimes.

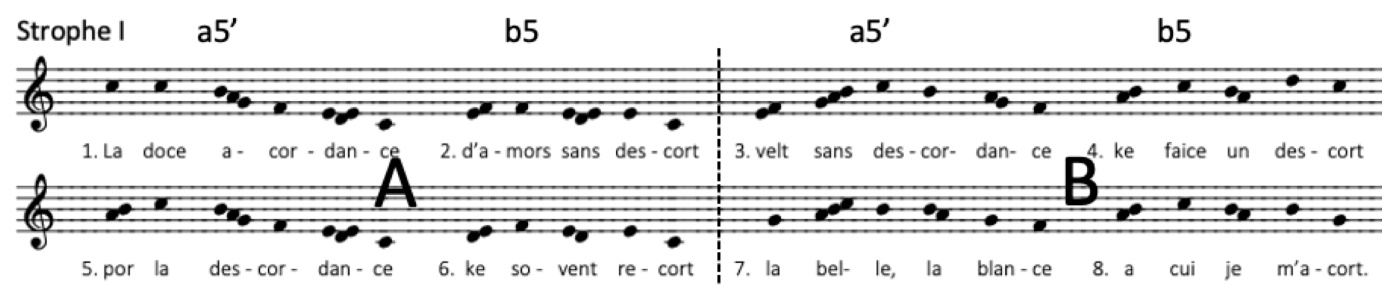

43Par exemple, la strophe I est musicalement divisée en deux fois quatre vers. Les deux premiers vers 1-2 sont couverts par une phrase mélodique en deux parties, A, suivie (v. 3-4) d’une autre phrase en deux parties, B. Ce schéma mélodique se répète, à quelques menus détails d’ornementation près, dans la seconde section de la strophe (v. 5 à 8), terminée par une cadence conclusive sur sol au lieu de la cadence ouverte sur ut de la première section (Fig. 10).

Fig. 10 : strophe I dans T (voir l’image au format original)

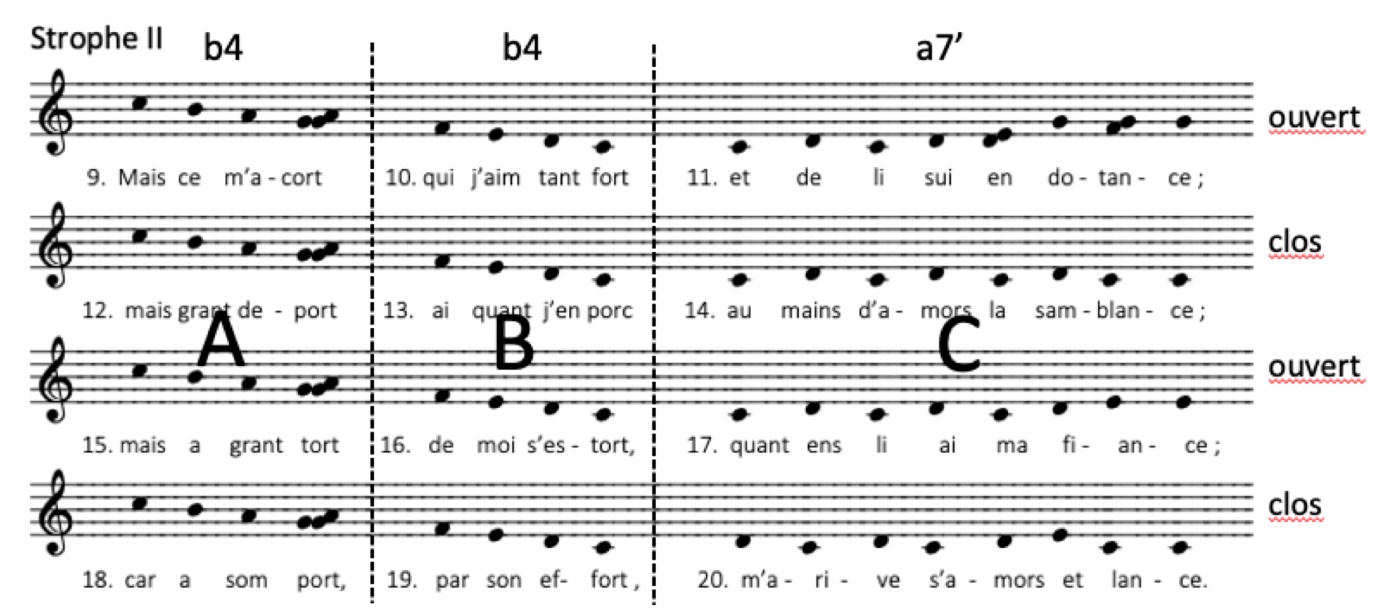

44La strophe II fonctionne de manière très similaire. Elle est fondée sur une phrase musicale qui se divise en trois segments A, B, C mettant en valeur le schéma b4 + b4 + a7’, qui est répété quatre fois dans le texte. Le seul élément de variation mélodique est l’alternance ouvert/clos en fin de phrase.

Fig. 11 : strophe II dans T (voir l’image au format original)

45Toutes les autres strophes sont construites selon les mêmes principes de répétition et d’étroite correspondance entre la métrique textuelle et le découpage mélodique.

46Avec une mélodie aussi syllabique, répétitive et donc prévisible, les irrégularités présentes dans la copie du texte sont d’autant plus repérables37. Par exemple, strophe III, v. 24, le mi est répété sur les mots « tot mon » afin de pallier l’hypermétrie du vers qui comporte six syllabes au lieu des cinq attendues (voir plus haut, Fig. 5).

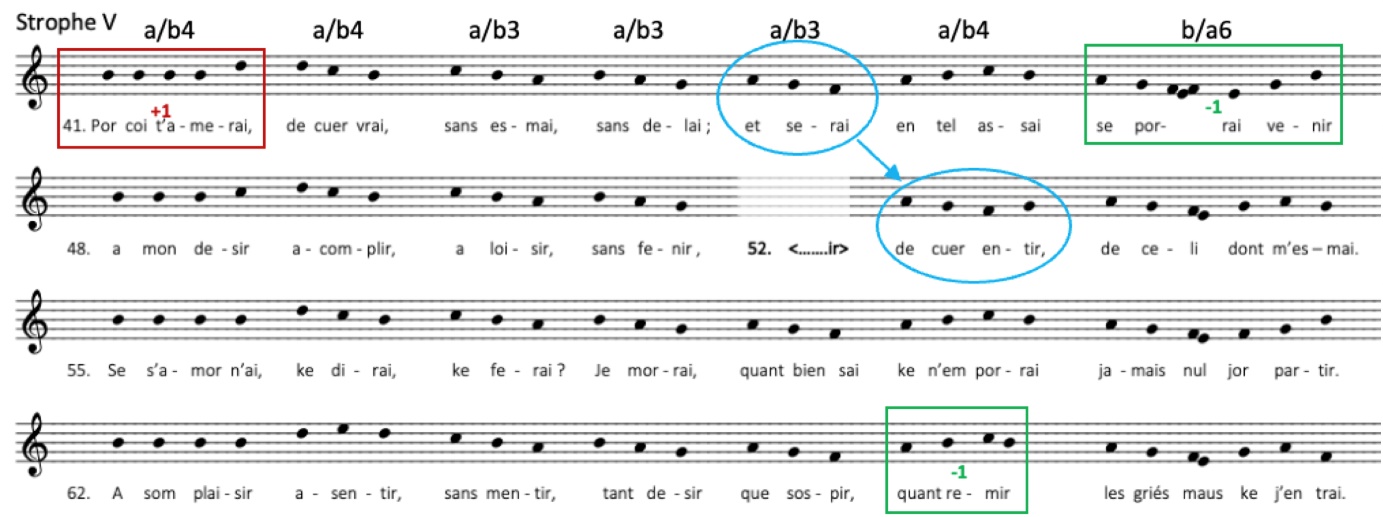

47Plusieurs irrégularités affectent la mélodie dans la strophe V. Cette strophe est construite sur une longue phrase musicale répétée quatre fois avec une alternance de type ouvert/clos sur la cadence finale ; cette phrase se divise elle-même en sept courts motifs correspondant aux sept vers (a4 a3 a3 a3 a3 a4 b6) du module métrique de base de la strophe (Fig. 12).

Fig. 12 : strophe V dans T (voir l’image au format original)

48L’hypométrie du v. 47 (« se <ja> porrai venir », cinq syllabes au lieu de six) donne lieu à un court mélisme de quatre notes sur la première syllabe de « porrai », ce qui est assez inattendu dans un contexte mélodique strictement syllabique. Au v. 67, « quant <je> remir » (trois syllabes au lieu de quatre), les deux dernières notes du motif la-si-do-si ont été regroupées sur la dernière syllabe -mir. Toujours dans la strophe V, l’absence du v. 52 entraîne un décalage ainsi que l’omission d’une partie de la phrase mélodique (voir Fig. 7 et Fig. 12). Dans ce passage, en effet, les trois notes la-sol-fa, qui auraient dû être chantées sur le vers manquant (v. 52) sont reportées au vers suivant (v. 53) ; une note (sol) est ajoutée afin de couvrir le tétrasyllabe. Le segment la-si-do-si, qui aurait dû être chanté sur ce même v. 53, est omis. La mélodie reprend son cours normal avec le motif la-sol-fa-mi ... sur lequel s’achève la phrase musicale.

49Les huit autres mélodies de descorts en langue oïl qui nous sont parvenues sont toutes fondées sur des schémas de répétition mélodique, à l’instar de La douce acordance. Toutefois, leurs jeux de répétition sont plus simples : en effet, ils sont associés à des strophes le plus souvent bipartites, si bien qu’une phrase mélodique est généralement énoncée deux fois de suite au sein d’une strophe. Ce sont des mélodies de type séquence, à l’instar de celles que l’on rencontre dans le genre du lai. En comparaison, la mélodie de La douce acordance paraît plus élaborée dans son jeu de répétitions internes, sans doute parce qu’elle répond à une structure poétique elle-même plus complexe.

De la langue d’oïl au latin

Structurer les textes et la mélodie

50Dans l’ensemble de la pièce, le contrafactum latin se montre plutôt fidèle à la structure de son modèle en langue d’oïl.

51Tout d’abord, on a fait remarquer plus haut que les trois premières strophes ont été copiées d’un seul trait dans M, comme s’il s’agissait d’une seule et même entité textuelle. L’identité des sonorités de fin de vers a sans doute favorisé le rapprochement entre ces trois strophes : -ance en alternance avec -ort dans les deux premières, auxquelles s’ajoute -ai dans la troisième. Pourtant l’organisation interne (nombre de syllabes par vers) varie au cours de ces trois strophes : 5 syllabes par vers dans la première, une alternance 4/7 dans la deuxième, une alternance 4/5 dans la troisième. Le contrafactum latin se fonde sur ce regroupement strophique et pousse même plus loin l’“unification” en une longue première section englobant les trois premières strophes du texte du descort : en effet, les vers 7 à 10 de Iam mundus ornatur forment une unité syntaxique qui enjambe le passage de la strophe I à la strophe II du descort, entre la fin du v. 8 et le début du v. 9. À cette unité syntaxique latine répond la continuité mélodique des motifs associés aux v. 7 à 10 : cadence ouverte sur le do grave à la fin du v. 8, résolution de la tension mélodique avec une cadence sur fa au v. 9 ; le caractère conclusif du propos mélodique est renforcé au v. 10 avec une deuxième cadence sur fa, qui met un terme à la phrase musicale (Fig. 13).

Fig. 13 : Section 1/Strophe I, v. 8-9 dans M (voir l’image au format original)

52Le schéma des rimes gouvernant les strophes I et II du descort a été repris en tous points. Au couple -ance/-ort répond un couple -atur/-ia. À partir du v. 24 (strophe III du descort), une rime en -ilis correspondant à la rime en -ai du descort vient s’y ajouter. La fidélité au modèle est cependant moindre dans la partie de Iam mundus ornatur correspondant à la strophe III : le texte latin s’écarte subtilement de l’ordonnancement régulier du nombre de syllabes et des sonorités de fins de vers du descort (quatre fois a4’ a5’ a5’ c5) au profit du schéma suivant : a5 a6 c5 | a6 a6 a6 c5 | a6 a6 a6 c5 | c5 a6 a6 c5. En latin, les quatre premiers vers (v. 21 à 24) et les quatre derniers (v. 33 à 36) sont identiques du point de vue du nombre de syllabes, mais pas du point de vue des sonorités des rimes (aaac/caac), c’est pourquoi le v. 33 paraît “irrégulier” avec sa finale -ilis, alors qu’on attendrait, conformément au modèle, -atur. Notons en outre qu’au v. 28, « titulis » ne rime que partiellement avec les autres vers en -ilis ; il est cependant difficile de conclure à une corruption du texte latin, en l’absence d’autre copie de Iam mundus ornatur et sachant que « legis titulis » ne pose pas de problème au niveau sémantique et grammatical dans le contexte de la phrase latine (voir Annexe 1).

53Dans la section 3/strophe V, le texte latin semble prendre davantage de libertés vis à vis de son modèle. Dans son état originel, cette strophe se divisait vraisemblablement en quatre modules de 7 vers courts (a4 a3 a3 a3 a3 a4 b6 | b4 b3 b3 b3 b3 b4 a6 | a4 a3 a3 a3 a3 a4 b6 | b4 b3 b3 b3 b3 b4 a6) connectés entre eux à la manière des coblas capcaudadas. Le texte latin ne présente pas le même degré de finesse et de complexité dans l’ordonnancement des rimes ; il tend vers un système d’assonances qui se renouvellent tous les deux, trois ou quatre vers. L’alternance irrégulière de finales paroxytoniques et proparoxytoniques, les vers très courts qui se succèdent à un rythme rapide, tout cela n’est pas sans rappeler certaines formes de poésie liturgique latine assez libres, comme les tropes. Pour autant, le poète latin ne s’est pas complètement détaché de son modèle vernaculaire, loin de là, et son moule formel est plus régulier qu’il n’y paraît. Si l’on met de côté le schéma des rimes et que l’on observe de plus près la répartition des syllabes dans les vers, on s’aperçoit qu’il reste très proche du descort. Malgré les différences de mètre que l’on constate aux vers 44 à 46 du texte latin, le nombre de syllabes total reste conservé par rapport au texte en oïl. Les v. 45 (3 syllabes) et 46 (4 syllabes) du descort ont pour pendant le v. 45 (7 syllabes) du texte latin. Au v. 47 (6 syllabes) du texte en oïl correspond le v. 46 (4 syllabes) du texte latin, au v. 48 (4 syllabes) le v. 47 (6 syllabes). À partir du v. 48, le poète latin copie fidèlement son modèle ainsi que les lacunes ou erreurs de ce dernier : le v. 52 disparu n’est pas restitué, l’hypométrie du v. 67 (v. 65 du texte latin) est conservée telle quelle.

54Concernant la strophe IV/section 2, la strophe VI/section 4 et la strophe VII/section 5, le passage du descort français à la pièce latine se fait sans modification de la structure métrique d’origine.

55Il ressort de ces quelques remarques que les deux textes présentent des affinités très fortes du point de vue structurel, en dépit de quelques aménagements. Par ailleurs, les accidents de la tradition qui marquent le texte de La douce acordance et la manière dont ils sont transférés ou éventuellement aménagés dans le texte latin confirment pleinement que Iam mundus ornatur est sans conteste le contrafactum textuel du descort d’Adam de Givenci, et non l’inverse.

Traduire les rimes et les mettre en musique

56Traduire la rime – « Tradurre la rima », formule empruntée à Giovanna Santini38 – n’est pas une opération simple lorsque l’on passe du français au latin, deux langues dont les systèmes accentuels ne sont que partiellement compatibles : en effet la langue d’oïl fonctionne selon une accentuation oxytonique (vers masculins) ou paroxytonique (vers féminins), la poésie latine médiévale de cette époque en vers proparoxytoniques et paroxytoniques. À cela s’ajoute une contrainte d’ordre musical, puisque la même mélodie est chantée sur les deux textes. Or la mélodie présente une accentuation qui lui est propre, structurée par ses schémas cadentiels et par les modes rythmiques utilisés : dans le cas qui nous occupe, le premier mode rythmique dans la section 1/strophes I-III, puis le 3e mode dans les sections/strophes suivantes.

57Il s’agit dans cette partie de l’étude d’observer comment le passage du français au latin affecte la structure accentuelle des textes et dans quelle mesure les textes et la mélodie s’accordent sur le plan accentuel et rythmique.

Vers féminins

58Lors du passage de La douce acordance à Iam mundus ornatur, on observe que les vers français à désinence féminine deviennent des vers latins paroxytoniques avec un nombre de syllabes n+1 ou (exceptionnellement) n+2. Seules les trois premières et la dernière strophe du descort présentent des rimes féminines. La rime en -ance (strophes I-III) et la rime en -age (strophe VII) ont pour pendant des rimes latines de verbes en -atur. Le caractère paroxytonique de la rime féminine est préservé en latin du point de vue de la métrique pure. Du point de vue musical, tous les vers concernés se terminent mélodiquement par une longue parfaite suivie d’une longue imparfaite complétée par un silence, de sorte que l’avant-dernière note (longue parfaite) porte l’accent tonique avant la chute sur la dernière note du motif musical, qui correspond à la finale muette du vers féminin et à la syllabe latine atone39.

59Aux v. 25 et 29, le texte latin présente deux syllabes de plus que le vers féminin français. Or les motifs mélodiques correspondants ont été prévus pour accueillir six syllabes latines et non un tétrasyllabe à désinence féminine français. Dans les deux cas, l’adaptation mélodique nécessaire intervient au début, ce qui ne change rien pour la cadence finale des vers concernés par rapport à la situation précédente (quand le vers latin comporte n+1 syllabes). On a déjà vu plus haut le cas particulier du motif associé au v. 25, dont la première note est reportée sur le vers précédent hypermétrique, si bien que les notes restantes (cinq) peuvent accueillir le v. 25 du descort (voir plus haut, Fig. 6).

60Au v. 29, une adaptation mélodique minime permet de passer de six notes pour les six syllabes latines à cinq notes (quatre + 1 syllabes) : la seconde note du motif mélodique, une brève complétant une longue imparfaite pour le texte latin, disparaît au profit d’une unique longue parfaite dans le descort (Fig. 14).

Fig. 14 : Section 1/strophe III, v. 29 dans M (voir l’image au format original)

Vers masculins

61En ce qui concerne les vers masculins, largement prédominants dans le texte du descort, le passage du français au latin est moins simple, tant du point de vue du nombre de syllabes par vers que de la structure accentuelle.

62La plupart du temps, comme on peut s’y attendre, le nombre de syllabes des vers masculins n’est pas affecté par le passage du français au latin. Toutefois, il y a un passage de Iam mundus ornatur qui fait exception : aux vers 9 à 20 de la section 1, qui correspondent à la strophe II du descort, les vers français masculins de quatre syllabes deviennent des vers latins de cinq syllabes. Mais le poète latin continue à associer des vers de cinq syllabes à la rime masculine b, comme aux vers 2, 4, 6 et 8 de la strophe I, au lieu de passer à quatre syllabes comme l’exigerait son modèle aux vers 9-10, 12-13, 15-16, 18-19 de la strophe II. Musicalement, la différence d’une syllabe entre les textes latin et français se joue au niveau de l’ornementation de la mélodie et de la présence ou non de notes de passage. À une longue imparfaite suivie d’une brève en latin (durée = 2+1 pour deux syllabes) correspondent en français une longue parfaite, simple ou pliquée (durée = 3 pour une syllabe). Au v. 10, l’espace occupé par la longue parfaite est monnayé en valeurs plus petites tant dans la version française que latine de la mélodie (Fig. 15).

Fig. 15 : Section 1/strophe II dans M (voir l’image au format original)

63Dans tous les vers concernés par ces aménagements, la mélodie paraît plus fluide et naturelle dans sa version latine, lorsque l’on chante une deuxième syllabe de texte sur une brève après une longue imparfaite, ce qui permet de conserver le rythme trochaïque caractéristique des cellules mélodiques associées aux vers concernés. Dans la version française, une fois de plus, le résultat est moins convaincant et donne nettement le sentiment que la mélodie originelle a été ensuite adaptée à la métrique du descort.

64On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles le poète n’a pas pris en compte le changement de strophe et de structure métrique entre les v. 8 et 9 du descort et a choisi de ne pas calquer la longueur de ses vers sur ceux de son modèle dans cette partie de la pièce, contrairement à ce qu’il a fait partout ailleurs. Plusieurs éléments sont à examiner à ce propos. En premier lieu, les sonorités des rimes : comme elles restent identiques du v. 1 au v. 20 (strophes I et II), il est possible que le poète ait ignoré le changement de mètre de son modèle et continué “sur sa lancée” avec des vers latins de cinq syllabes, surtout si ce modèle ne comportait pas de signe matériel de changement de strophe (comme c’est le cas dans M).

65Dans la mélodie, on a déjà constaté plus haut l’absence de césure entre les vers 8 et 9 (voir supra, Fig. 13). Une phrase descendante commence au début du v. 7 et se termine véritablement à la fin du v. 10 par une cadence conclusive sur fa. Cette phrase et sa cadence marquent la fin d’une première partie mélodique dans laquelle on a le sentiment d’être en mode de fa. Une autre phrase musicale et le début d’une seconde partie s’ouvrent juste après, au v. 11 (Fig. 16).

Fig. 16 : Section 1/strophes I-II, v. 7-14 dans M (voir l’image au format original)

66Ainsi, la césure mélodique entre v. 10 et le v. 11 coïncide parfaitement avec la syntaxe du texte latin, dont une phrase se termine avec le v. 10 et une autre commence au v. 11. En revanche, elle interfère de manière peu heureuse avec le texte du descort, qui comporte, comme on l’a dit, une césure à la fin du v. 8, puis une nouvelle unité syntaxique du v. 9 à la fin du v. 11 (voir Fig. 16 et Annexe 1).

67À ce stade, il n’y a plus vraiment de doute : la mélodie de M s’adapte mieux à Iam mundus ornatur qu’à La douce acordance. Elle a été composée spécifiquement pour le contrafactum latin, qui est donc un contrafactum purement “textuel” du descort. Elle a ensuite été adaptée au descort lui-même, en remplacement ou comme alternative à la mélodie transmise de manière incomplète et fautive dans T. Ainsi, il est possible que les portées tracées pour La douce acordance dans M, restées vierges, aient reçu quelques années ou décennies plus tard la mélodie de Iam mundus ornatur, parce qu’un copiste conscient de la relation de contrafacture entre les deux pièces a ainsi pu combler l’absence de mélodie sur le texte du descort. Il a peut-être adapté directement la mélodie en la recopiant, ce qui pourrait expliquer le caractère parfois hésitant de sa copie.

Accentuation oxytonique

68L’adaptation des vers masculins oxytoniques ne suit pas une règle unique, à la différence de celle des vers féminins : ils sont transformés en vers tantôt paroxytoniques, tantôt proparoxytoniques. Cette “infidélité” notoire au modèle en oïl est inévitable, car la langue latine ne permet pas de bâtir des séries de rimes oxytoniques.

69Dans la section 1/strophes I-III, la section 4/strophe VI et la section 5/strophe VII, les vers latins, si l’on s’en tient à la métrique latine classique, sont proparoxytoniques, ce qui revient à faire reculer l’accent de deux syllabes par rapport au modèle en oïl (Annexe 1). Ainsi, dans la section 1 de Iam mundus (strophes I à III de La douce acordance), les proparoxytons « gloria », « curia », « miseria »/« sterilis », « perutilis », « flebilis », « mirabilis » correspondent aux oxytons finissant en -ort/-ai. Sur le plan musical, dans cette partie de la pièce, le déplacement d’accent n’est pas vraiment gênant pour l’oreille. La mélodie, avec son rythme trochaïque, fait ressortir de manière assez nette l’avant-dernière syllabe des vers latins (Fig. 17).

Fig. 17 : Section 1/strophe I, v. 1-4 dans M (voir l’image au format original)

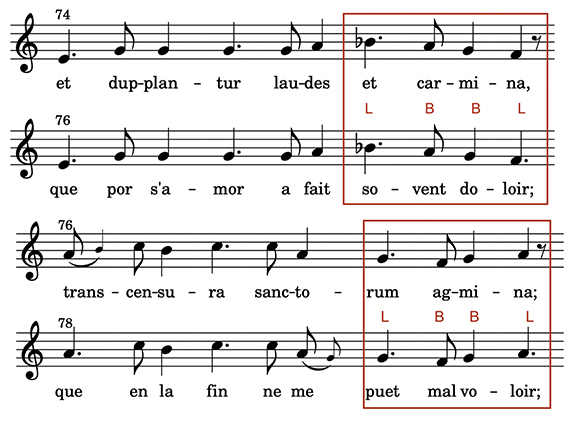

70Dans la section 4 (strophe VI), la situation est en apparence la même. Le latin répond par une série de verbes passifs ou déponents en -itur à la rime française marquée par la répétition d’une série de verbes à l’infinitif : « apercevoir », « recevoir », « decevoir », « voir », « avoir », « savoir ». Sur le plan métrique, ces vers latins sont supposés être proparoxytoniques : « ingreditur », « inducitur », « suscipitur », « solvitur », « cernitur », « tegitur ». Mélodiquement parlant, cependant, l’antépénultième syllabe est une note faible, c’est au contraire l’avant-dernière syllabe et la dernière syllabe (les deux syllabes de la rime -itur) qui sont fortement mises en valeur par la succession L BB L sur les trois dernières syllabes de chaque vers. Le profil accentuel que le 3e mode rythmique “inflige” au texte est artificiel tant pour le latin que pour le texte français (Fig. 18).

Fig. 18 : Section 4/strophe VI, v. 67-68/69-70 dans M (voir l’image au format original)

71Il en va de même dans la section 5/strophe VII, où les proparoxytons latins (v. 74, 76, 78, 80 : « carmina », « agmina », « culmina », « domina ») correspondant aux rimes masculines en -oir (v. 75, 77, 79 et 81 : « doloir », « voloir », « manoir ») sonnent, à cause du rythme propre au 3e mode, comme des paroxytons : « carmina », « agmina », « culmina », « domina » (Fig. 19).

Fig. 19 : Section 5/strophe VI, v. 74/76 et 76/78 dans M (voir l’image au format original)

72Dans la section 2/strophe IV, les décasyllabes (4+6) français sont segmentés en une série de vers latins a4p + b6p. Comme ces vers sont paroxytoniques, le 3e mode rythmique s’accorde plutôt bien avec leur accentuation, contrairement à ce que l’on pouvait constater avec les vers proparoxytoniques. De plus, le rythme n’est pas repris à l’identique partout : les deux derniers vers (v. 39 et 40) sont différents des deux premiers (v. 37 et v. 38) (Fig. 20).

Fig. 20 : Section 2/strophe IV, v. 37-40 dans M (voir l’image au format original)

73Malgré ces variations rythmiques, les deux dernières syllabes des vers restent partout fortement soulignées par le rythme modal. La mélodie fait carillonner, comme aurait dit Spanke, les terminaisons latines en -atur, tout comme elle exacerbe l’épiphore du mot « fin » dans le descort – et comme ce mot est précédé à chaque fois d’un autre monosyllabe, l’effet de martèlement est particulièrement fort : « la fin », « del fin », « ne fin », « a fin ».

74Dans la section 3 (strophe V), la situation est assez différente. Tous les vers français sont masculins, mais en regard, les vers latins alternent de manière aléatoire des finales proparoxytoniques et paroxytoniques. On a déjà constaté plus haut que cette strophe complexe, de surcroît lacunaire, avait donné lieu à une adaptation latine un peu plus libre que dans le reste de la pièce. Dans une série de vers courts de trois ou quatre syllabes, la question de l’accentuation tonique a vraisemblablement été mise de côté au profit d’un choix de mots pertinents et formant des assonances. Du point de vue musical, l’enchaînement des courts motifs mélodiques confère à cette section un côté haletant voire heurté (Fig. 21).

Fig. 21 : Section 3/strophe V, v. 48/49 à 54-56 (voir l’image au format original)

75Les sonorités des rimes et des assonances ressortent très fortement et prennent un caractère oxytonique prononcé, non seulement en français, mais aussi en latin, indépendamment de l’accentuation “native” ou théorique des mots dans cette langue.

Épilogue

76Passer d’un système de rimes et d’accentuation français à un système d’accentuation latin n’est pas simple. L’exemple de La douce acordance et de son contrafactum Iam mundus ornatur le confirme. La manière dont le poète latin a adapté la versification d’un descort dont la tradition était déjà en partie corrompue au moment où il a composé son texte est intéressante à observer d’un point de vue non seulement littéraire mais musical.

77De l’analyse conjointe des textes et de leurs mélodies émergent des informations sur la chronologie du processus de contrafacture textuelle et d’adaptation mélodique. La mélodie de La douce acordance copiée dans T, que l’on peut considérer comme la mélodie originelle du descort, en tout cas la plus ancienne des deux mélodies, n’a pas été conservée lors du processus de contrafacture. Iam mundus ornatur est le contrafactum textuel, et non musical, de La douce acordance. La mélodie qui accompagne Iam mundus ornatur dans M a probablement été composée pour le texte latin, qu’elle épouse parfaitement du point de vue de la versification. Cette mélodie s’adapte un peu moins bien au texte de La douce acordance : elle a très probablement été réaffectée au descort dans un second temps, au prix de quelques adaptations que l’analyse a permis de mettre au jour, peut-être pour combler les portées restées vides, ce qui indique au passage que la relation entre les textes latin et français était connue. Ainsi nous sommes en présence d’un cas de contrafacture particulier qui ne se fonde pas en premier lieu sur la reprise d’une mélodie et l’adaptation d’un nouveau texte à celle-ci, mais au contraire, sur la reprise d’un modèle textuel, la composition d’une nouvelle mélodie, et le transfert de cette mélodie au modèle textuel.

78Les différentes étapes de ce processus se sont vraisemblablement déroulées sur une période assez longue, quoique difficile à évaluer précisément, ce qui soulève aussi la question du nombre de personnes impliquées dans ce travail de création et de transmission. Peut-être est-il possible de réaffirmer la nécessité, précisément sur la base des erreurs constatées, de tenter de reconstruire un texte critique verbal et musical aussi proche que possible d’une version originale supposée, en observant et prenant en compte l’histoire de la tradition. Une édition juxtaposant les transcriptions des textes et des mélodies n’est peut-être pas pleinement satisfaisante, puisque la notion d’auctorialité devient ici très floue est n’est en fin de compte qu’une étiquette de convenance : que doit-on à Adam de Givenci et quelle part du travail de (re)composition et d’adaptation revient aux copistes et aux notateurs ? L’hypothèse de l’existence d’une version “originale”, en effet, ne peut se fonder que sur les traces que l’on peut voir à contre-jour, à travers les erreurs de la tradition, tant verbale que musicale.

79Une grande partie de la musique monodique, en particulier en langue vernaculaire, reste, jusqu’à la fin du xiiie siècle, non mensurale – du moins dans la façon dont elle est mise par écrit. Cela reste vrai également pour la majorité des conduits latins. Le choix d’une notation mensurale pour une mélodie associée à un texte latin comme Iam mundus ornatur est donc d’autant plus intéressant : peut-être répond-il à une tendance qui s’affirme de plus en plus fortement tant dans la création que dans la mise par écrit de la lyrique tant vernaculaire que latine en cette fin de xiiie siècle, début du xive siècle. Comme l’a rappelé récemment Christelle Chaillou-Amadieu, un assez grand nombre d’additions portées dans le ms. M ont été notées de façon mensurale40. Si la mise en musique de textes latins ou français sur des rythmes mensuraux n’est pas une nouveauté à la fin du xiiie siècle, elle concerne malgré tout davantage le genre du motet, lequel entretient des liens importants avec la lyrique monodique vernaculaire, tant au niveau du contenu (emprunt mélodique et textuel à la chanson) que de la tradition écrite (présence de collections de motets dans les chansonniers). À cet égard, on peut citer par exemple le cas de Robert de Reims, dont la période d’activité reste difficile à préciser, entre 1190 et la fin du xiiie siècle41.

80D’autres chercheurs ont déjà constaté que le traitement des textes latins est, dans le motet, similaire au traitement des textes français42. Le rythme n’est généralement pas en accord avec la prosodie latine “classique”. Beaucoup de finales latines sont accentuées. Or le répertoire du motet est un répertoire français pour la majeure partie à cette époque, fondé sur un latin probablement prononcé à la française, c’est-à-dire oxytonique. De ce point de vue, Iam mundus ornatur n’est pas sans rappeler certains exemples de motets. Le 3e mode rythmique, largement utilisé dans la pièce, est un mode que l’on retrouve souvent dans les motets, notamment pour la mise en musique des vers de dix syllabes. Les sources en fournissent de nombreux exemples, ainsi que les traités, en particulier vers la fin du xiiie siècle43.

81Ce n’est certainement pas par hasard ou par erreur de jugement que Ludwig et Spanke ont songé au genre du motet à propos de Iam mundus ornatur. Même si jusqu’ici tous les exemples de motets monodiques connus mettent en musique des textes français, on ne peut qu’être intrigué devant un cas de contrafactum latin d’un texte vernaculaire, doté d’une mélodie nouvelle, mensurale, qui n’est pas celle du modèle, et qui est bien plus proche d’une mélodie de motet que d’une mélodie de chanson de trouvère. Il y a là une piste que nous souhaiterions explorer dans un travail ultérieur, et qui touche à la question des chemins de traverse reliant ces répertoires mesurés et non mesurés, monodiques et polyphoniques, latins et vernaculaires, non seulement en termes d’emprunts textuels et mélodiques mais aussi du point de vue de la question des auteurs impliqués, si toutefois il est possible de les identifier ou du moins de situer plus précisément les lieux, les milieux et les circonstances dans lesquels l’on crée, produit et transmet ces répertoires.

82Enfin, certaines indications tirées de la tradition manuscrite pourraient offrir de nouvelles pistes de recherche concernant le contexte d’élaboration du manuscrit M et son ancrage géographique et culturel44. Iam mundus ornatur se trouve, en addition postérieure, à fin d’un libellus dont les compositions (une soixantaine) peuvent être attribuées à Thibaut de Champagne, avec cependant quelques réserves45. On peut en particulier avoir des doutes sur la paternité de la dernière chanson du corpus copié dans le libellus, juste avant l’addition plus tardive que constitue Iam mundus ornatur46. Cette chanson, Poine d’amours et li maus que j’en trai, est transmise sans nom d’auteur dans le reste de la tradition écrite ; il est par conséquent difficile de l’attribuer avec certitude à Thibaut de Champagne. De plus, la version copiée dans M présente une particularité, à savoir la présence d’un envoi (en apparence incomplet) qui fait peut-être référence au Puy d’Arras : « au Pui d’Amors couvenance tenrai/tout mon vivant, soie amez ou haïs » (v. 46-47). Ainsi les deux dernières pièces du libellus, Poine d’amours et li maus que j’en trai et Iam mundus ornatur, bien que copiées à des époques différentes, présentent toutes deux des indices certes ténus, mais néanmoins évocateurs d’une connexion avec Arras déjà bien établie pour d’autres parties du chansonnier M. Il y aurait là une autre piste à approfondir concernant la copie et le contenu du libellus contenant les chansons attribuées à Thibaut de Champagne.

Documents annexes

- Annexe 1 - édition des textes

- Annexe 2 - édition des mélodies

- Fig. 1 : La douce acordance dans T, fol. 82r-82v

- Fig. 2 : Début de la strophe IV sur les mots « Car autrement » T, fol. 82r (à gauche) et M, fol. 158v (à droite)

- Fig. 3 : La douce acordance dans M, fol. 158v-159r

- Fig. 4 : Iam mundus ornatur dans M, fol. 77r-78r

- Fig. 5 : strophe III dans T

- Fig. 6 : Section 1/strophe III, v. 24-26 dans M

- Fig. 7 : strophe V dans T

- Fig. 8 : Fin de la section 3/strophe V, v. 62-66/63-68 dans M

- Fig. 9 : Section 5/strophe VII, v. 73/75 dans M

- Fig. 10 : strophe I dans T

- Fig. 11 : strophe II dans T

- Fig. 12 : strophe V dans T

- Fig. 13 : Section 1/Strophe I, v. 8-9 dans M

- Fig. 14 : Section 1/strophe III, v. 29 dans M

- Fig. 15 : Section 1/strophe II dans M

- Fig. 16 : Section 1/strophes I-II, v. 7-14 dans M

- Fig. 17 : Section 1/strophe I, v. 1-4 dans M

- Fig. 18 : Section 4/strophe VI, v. 67-68/69-70 dans M

- Fig. 19 : Section 5/strophe VI, v. 74/76 et 76/78 dans M

- Fig. 20 : Section 2/strophe IV, v. 37-40 dans M

- Fig. 21 : Section 3/strophe V, v. 48/49 à 54-56

Notes

1 Sur la composition matérielle du chansonnier M, voir Maria Carla Battelli, « Il codice Parigi, Bibl. Nat. F. Fr. 844 : un canzoniere disordinato ? », La filologia romanza e i codici. Atti del Convegno (Messina, 19-22 dicembre 1991), 2 vol., éd. Saverio Guida et Fortunata Latella, Messina, Sicania, 1993, vol. I, p. 273-308.

2 Ulysse Chevalier (ed.), Repertorium hymnologicum : catalogue des chants, hymnes, proses, séquences, tropes en usage dans l’Église latine depuis les origines jusqu’à nos jours, 6 vol., Louvain, Imprimerie Lefever, 1892-1921. Guido Maria Dreves et Clemens Blume, Analecta hymnica medii aevi, 55 vol., Leipzig, Fues’s Verlag (R. Reisland), 1886-1922.

3 Friedrich Ludwig, « Die Quellen der Motetten ältesten Stils », Archiv für Musikwissenschaft, 5/3, 1923, p. 185-222, ici p. 214.

4 Jean Beck et Louise Beck, Le Manuscrit du roi. Fonds français n° 844 de la Bibliothèque nationale, 2 vol., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1938, vol. 2, p. [175]-[177].

5 Hans Spanke, « Der Chansonnier du roi », Romanische Forschungen, 57/1, 1943, p. 38-104, ici p. 101 : « Es sind fünf lateinische Reimstücke ohne erkennbare metrisch-musikalische Struktur ; gattungsmäßig können sie am ersten Motettenteile sein […]. Der Inhalt betrifft Marienfeste und ist ohne literarischen Wert ; leeres Reimgeklingel, dessen Verständlichkeit in Becks Abdruck durch Text- und Interpunktionsfehler nicht gefördert wird ».

6 Voir notamment Gordon A. Anderson, « Notre-Dame and Related Conductus. A Catalogue Raisonné », Miscellanea Musicologica, 6, 1972, p. 153-229, ici p. 227 (L189) ; John D. Haines, The Musicography of the Manuscrit du roi, thèse de doctorat, University of Toronto, 1998, p. 174-177 ; Trouvères Lyrics with Melodies : Complete Comparative Edition, éd. Hans Tischler, 15 vol., [s.l.], American Institute of Musicology, Hänssler Verlag, 1997, vol. XV, Lai 2, L2-1 ; Judith A. Peraino, Giving Voice to Love : Song and Self-Expression from the Troubadours to Guillaume de Machaut, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 116-117 ; Alexandros Maria Hatzikiriakos, Lo Chansonnier du Roi : Luoghi e autori della lirica e della musica europee del Duecento, thèse de doctorat, Sapienza Università di Roma, 2017, p. 31, 131 ; Id., Musiche da una corte effimera : lo Chansonnier du Roi (BnF f. fr. 844) e la Napoli dei primi angioini, Verona, Fiorini, 2020, p. 164-166 et 231-241 ; Marc Everist, Discovering Medieval Song : Latin Poetry and Music in the Conductus, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 256 et 261.

7 Anderson fait état du lien unissant les deux pièces dans son article « Notre-Dame and Related Conductus », p. 227 (L189). Il semble que ce lien ait échappé à Spanke, « Der Chansonnier du roi », dont le commentaire sur Iam mundus ornatur (compte rendu de l’édition en fac-similé des Beck cité plus haut) ne fait pas le rapport entre la pièce latine et la version M de La douce acordance.

8 Spanke ignorait également l’existence de deux mélodies différentes dans M et T pour La douce acordance, comme le montre son article « Sequenz und Lai », Studi medievali, 11, 1938, p. 12-68 (repris dans Id., Studien zu Sequenz, Lai und Leich, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, p. 146-202, ici p. 187-188).

9 Alfred Jeanroy, Louis Brandin et Pierre Aubry ont publié pour la première fois le texte et la mélodie de La douce acordance dans Lais et descorts français du xiiie siècle. Texte et musique, Paris, H. Welter, 1901, p. 18 (texte) et p. 92 (mélodie). La seule édition prenant en compte les textes français ainsi que les deux mélodies selon M et T est celle de Tischler citée plus haut (Trouvères Lyrics with Melodies, vol. XV, Lai 2, L2-1).

10 Elizabeth Aubrey, « The Dialectic between Occitania and France in the Thirteenth Century », Early Music History, 16, 1997, p. 1-53, ici p. 35. Sur les rapports entre lai et descort, voir Paolo Canettieri, « Descortz es dictatz mot divers ». Ricerche su un genere lirico romanzo del xiii secolo, Roma, Bagatto, 1995, chap. 7, « Il corpus oitanico : lai e descort », p. 245-287 ; voir également Dominique Billy, « Lai et descort : la théorie des genres comme volonté et comme représentation », Actes du premier Congrès international de l’Association internationale d’études occitanes, éd. Peter T. Ricketts, London, A.I.E.O., 1987, p. 95-117.

11 Canettieri, « Descortz es dictatz mot divers », p. 287.

12 C = Bern, Burgerbibliothek, 389 ; U = Paris, BnF, fr. 20050 (« chansonnier de Saint-Germain-des-Prés »).

13 Eduard Schwan, Die altfranzösischen Liederhandschriften, ihr Verhältnis, ihre Entstehung und ihre Bestimmung. Eine litterarhistorische Untersuchung, Berlin, Weidmann, 1886.

14 Par exemple, les descorts de Guillaume le Vinier et de Gautier de Dargies sont placés à la fin des sections consacrées à ces auteurs, fol. 105r-116v dans M et fol. 141v-149v dans T.

15 Everist, Discovering Medieval Song, p. 256 (tableau 8.1, n° 34) et p. 261.

16 Sur cette pièce, voir Hans Spanke, « Eine neue Leich-Melodie », Zeitschrift für Musikwissenschaft, 14, 1932, p. 385-397, repr. dans Id., Studien zu Sequenz, Lai und Leich, p. 62-74.

17 Spanke, « Sequenz und Lai », repr. ibid., p. 146-202.

18 Francesco Carapezza, « Musica prior : sul rapporto fra testo e musica nei lais lirici galloromanzi », Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), éd. Roberto Antonelli, Martin Glessgen et Paul Videsott, 2 vol., Strasbourg, ELiPhi, 2018, vol. I, p. 139-149, ici §4.

19 Spanke, « Sequenz und Lai », p. 188, juge cette mélodie particulièrement réussie et l’attribue potentiellement à Adam de Givenci en personne.

20 Canettieri, « Descortz es dictatz mot divers », p. 265-270.

21 Ludwig, « Die Quellen der Motetten », p. 214.

22 Beck et Beck, Le Manuscrit du Roi, vol. 2, p. [175]-[177].

23 Anderson, « Notre-Dame and Related Conductus », p. 227 (L189).

24 Tischler (éd.), Trouvères Lyrics with Melodies, vol. XV, Lai 2, L2-1.

25 Haines, The Musicography of the Manuscrit du roi, p. 167 et p. 174-176.

26 Peraino, Giving Voice to Love, p. 116-117.

27 Hatzikiriakos, Lo Chansonnier du Roi, p. 31 et 131.

28 Everist, Discovering Medieval Song, p. 256 et 261.

29 Voir notamment Hans Spanke, Beziehungen zwischen romanischer und mittellateinischer Lyrik : mit besonderer Berücksichtigung der Metrik und Musik, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1936, p. 142-147 ; John Stevens, Words and Music in the Middle Ages: Song, Narrative, Dance and Drama, 1050-1350, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, chap. I/2, « Latin songs: conductus and cantio » ; Thomas B. Payne, « Datable “Notre Dame” Conductus: New Historical Observations on Style and Technique », Current Musicology, 64, 2001, p. 104-151.

30 Outre les éditions déjà citées (Jeanroy, Brandin et Aubry [éd.], Lais et descorts français du xiiie siècle, et Tischler [éd.], Trouvère lyrics with melodies), voir : Eugène Ulrix, « Les chansons du trouvère artésien Adam de Givenchi », Mélanges Camille de Borman. Recueil de mémoires relatifs à l’histoire, à l’archéologie et à la philologie, offert au Baron de Borman et publié par ses amis et admirateurs, Liège, Vaillant-Carmanne, 1919, p. 499-508, ici p. 506-508 ; Adam de Givenci, La douce acordance, éd. Luca Gatti et Gianluca Bocchino, Lirica Medievale Romanza (mis en ligne le 6 janvier 2019); Discordi romanzi, éd. Paolo Canettieri et Daniele Coppola, Lirica Medievale Romanza (mis en ligne le 5 avril 2019). Sur l’édition en ligne Lirica Medievale Romanza voir Paolo Canettieri et al., « Il laboratorio di Lirica Medievale Romanza (LMR-Lab) », La Filologia Medievale. Comparatistica, critica del testo e attualità. Atti del Convegno (Viterbo, 26-28 settembre 2018), éd. Paolo Canettieri et al., Roma, L’Erma di Bretschneider, 2019, p. 63-89.

31 Un commentaire succinct se trouve cependant dans Jeanroy, Brandin et Aubry (éd.), Lais et descorts, p. 18 : « Il n’y a entre les couplets aucune identité de structure ; mais cette identité existe entre divers membres des couplets I, II, et III ; remarquez l’identité des rimes entre 41-6 et 53-9, entre 47-52 et 60-7 ; remarquez en outre l’addition d’un vers, qui rompt la parfaite symétrie au dernier de ces membres dans les couplets I (v. 20) et (v. 67) ».

32 Beck et Beck, Le Manuscrit du Roi, vol. 2, p. [175]-[177] (texte seulement) ; Tischler (éd.), Trouvères Lyrics with Melodies, vol. XV, Lai 2, L2-1 (texte et mélodie).

33 Sur la rime -ance : -anche (« Zwitterreim »), voir Gontier de Soignies, Il canzoniere, éd. Luciano Formisano, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980, p. LV-LVI.

34 Voir Canettieri, « Descortz es dictatz mot divers », p. 399, descort 5f.

35 Sur ce trait phonologique, voir Charles Théodore Gossen, Grammaire de l’ancien picard, Paris, Klincksieck, 1970, §16.

36 Trouveors. Database della lirica dei trovieri, éd. Paolo Canettieri et Rocco Distilo, Roma, [s.n.], 2010 ; Walter von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch, vol. 10, 333-334, s.v. « rĕtĭnēre ».

37 Tout aussi repérables sont les quelques décalages mélodiques introduits par le copiste. Ces décalages ont été corrigés dans l’exemple fourni dans les Fig. 7 et Fig. 12.

38 Giovanna Santini, Tradurre la rima. Sulle origini del lessico rimico nella lirica italiana del Duecento, Roma, Bagatto, 2007 : l’étude traite des origines du lexique rimique chez les poètes italiens du treizième siècle en comparaison avec les modèles occitans. La douce acordance fait partie d’un débat intertextuel : les rimes -ort e -ansa des premières strophes sont communes à Engles, un novel descort (BdT 392.16) de Raimbaut de Vaqueiras et Per solatz e per deport (BdT 335.2) de Guilhem de Salanhac. L’auto-désignation (v. 4) est une caractéristique du genre du descort et a ici, encore, une valeur intertextuelle. Mais si l’auto-désignation est dans une certaine mesure un topos (pas seulement pour le descort), il est indéniable que dans La douce acordance il y a une déclaration poétique significative qui mérite ici d’être rappelée.