- Accueil

- > Les numéros

- > 5 | 2022 - Circulations et échanges des technicité ...

- > Sitot me soi a tart aperceubuz di Folquet de Marselha: un modello ‘sonoro’ per Giacomo da Lentini

Sitot me soi a tart aperceubuz di Folquet de Marselha: un modello ‘sonoro’ per Giacomo da Lentini

Par Giovanna Santini et Giorgio Monari

Publication en ligne le 11 mai 2023

Résumé

The close connections between the two first strophes of the song Sitot me soi a tart aperceubuz (BdT 155,21) by Folquet de Marselha and the sonnet Sì como 'l parpaglion c'à tal natura (PdSS 1.33) by Giacomo da Lentini as acknowledged through the comparison of the thematic, lexical, metric, phonic-rhythmic analysis of the two texts (also considering the melody of the song), allow us to bring the Sicilian composition very close to those translations and adaptations designed to be sung according to their model. Such a result prompts us to assume that the Notary had well in mind a vivid sound image of the Provençal song and that this image definitely had a strong influence upon the composition of his sonnet. The success enjoyed by the joint between Folquet de Marselha's song and Giacomo da Lentini's sonnet ‒as witnessed by the subsequent broad tradition of the parpaglione theme‒ marks a highly significant moment for the invention of the new genre.

Le strette connessioni tra le due strofe iniziali della canzone Sitot me soi a tart aperceubuz (BdT 155,21) di Folquet de Marselha e il sonetto Sì como ’l parpaglion c’à tal natura (PdSS 1.33) di Giacomo da Lentini, rilevate attraverso l’analisi tematica, lessicale, metrica, fonico-ritmica dei due testi a confronto (anche alla luce della melodia della canzone) permettono di avvicinare il componimento siciliano al genere di traduzioni e adattamenti pensati per essere cantati in modo prossimo al modello e suggeriscono che il Notaro avesse ben presente una viva immagine sonora della canzone provenzale e che questa abbia fortemente influenzato la composizione del sonetto. La fortuna riscossa dalla giuntura tra la canzone di Folquet de Marselha e il sonetto di Giacomo da Lentini, testimoniata dalla successiva ampia tradizione del tema del parpaglione, può essere segnata come un momento particolarmente significativo per l'invenzione del nuovo genere.

Mots-Clés

Article au format PDF

Sitot me soi a tart aperceubuz di Folquet de Marselha: un modello ‘sonoro’ per Giacomo da Lentini (version PDF) (application/pdf – 2,0M)

Texte intégral

1La questione del divorzio tra musica e poesia alle origini della tradizione poetica è un tema chiave della storiografia letteraria italiana di tutto il Novecento. Alle posizioni di studiosi come Marigo e De Bartholomaeis seguiva la formula diffusa da Contini, per il quale la Scuola siciliana, quando nasce il sonetto, avrebbe « in tutto disgiunta la poesia dalla musica »: i siciliani, secondo il filologo, « instaurano il divorzio così italiano (onde poi europeo) di alta poesia e di musica »1. L’idea è sostenuta poi da Roncaglia, con diverse declinazioni che comunque alla fine non escludono del tutto un eventuale (successivo alla composizione) « rivestimento melodico » dei testi poetici2. Fin da subito, tuttavia, i musicologi italiani hanno per lo più insistito sulla possibilità che la poesia italiana antica fosse cantata, sebbene ammettendo forti differenze con il resto d’Europa: si annoverano, ad esempio, l’opinione di Monterosso e quelle non troppo dissimili di Tiby e, in seguito, di Pirrotta, Gallo e Ziino3.

2I vari argomenti portati a sostegno dell’ipotesi di quella che sembrerebbe un’imponente frattura, ossia la diversa formazione e collocazione sociale di molti dei poeti siciliani rispetto ai trovatori e l’assenza di fonti con notazione musicale, nel tempo non hanno scardinato quelli a favore, sostenuti dalle testimonianze della vita musicale alla corte federiciana e dalla diffusione della musica anche negli ambienti di studio4. Tanto che la discussione, che ha trovato uno sviluppo significativo intorno agli studi sui contrafacta di Schulze5, cui seguono l’apertura di Antonelli6 e i vari interventi di Canettieri, Brugnolo, Beltrami e Lannutti7, conta ancora interessati e validi competitori, che in recenti e recentissimi contributi hanno concorso a disegnare un quadro più vario, smussato e verosimile del panorama poetico e musicale alla corte di Federico II. In questa direzione, significativamente, Carapezza ha dimostrato come almeno il sottogenere della canzonetta dovesse essere molto probabilmente cantato e Beltrami ha adombrato per il sonetto la stessa possibilità8. Allargano ulteriormente il campo le recenti proposte di Camboni e infine di Cella e Mastruzzo, che ascrivono al repertorio siciliano e datano al 1226 i versi con notazione musicale della carta ravennate9.

3Nel presente studio osserviamo il fenomeno poetico-(musicale?) siciliano da un diverso punto di vista: l’obiettivo principale non è aggiungere un nostro parere alla vexata quaestio ma piuttosto osservare la realtà testuale che ci è pervenuta (quella siciliana) sotto il profilo della continuità con una realtà che invece sappiamo intrinsecamente connessa alla musica (quella trobadorica)10. Partendo dal presupposto che le occasioni per una ricezione anche canora della poesia trobadorica non dovessero mancare per i funzionari (sebbene non ci siano testimonianze della presenza di trovatori alla corte fridericiana, facilmente si può ragionare sulla movimentazione continua di questi illustri personaggi presso corti italiane ed europee dove l’attività dei trovatori era vivace)11, ci siamo chiesti se sia possibile rintracciare, tra i numerosi casi di imitazione, la scia sonora delle esecuzioni cantate e quale potesse essere l’esito di questa ricezione dal punto di vista della nascente cultura poetica. Ci dedichiamo dunque all’analisi di un caso specifico di imitazione poetica, confrontando il componimento siciliano di arrivo con il suo modello, sia per quanto riguarda il tessuto semantico, metrico e rimico, sia per quanto riguarda il complessivo tessuto sonoro e prosodico del verso.

Immagini, lessico, metrica

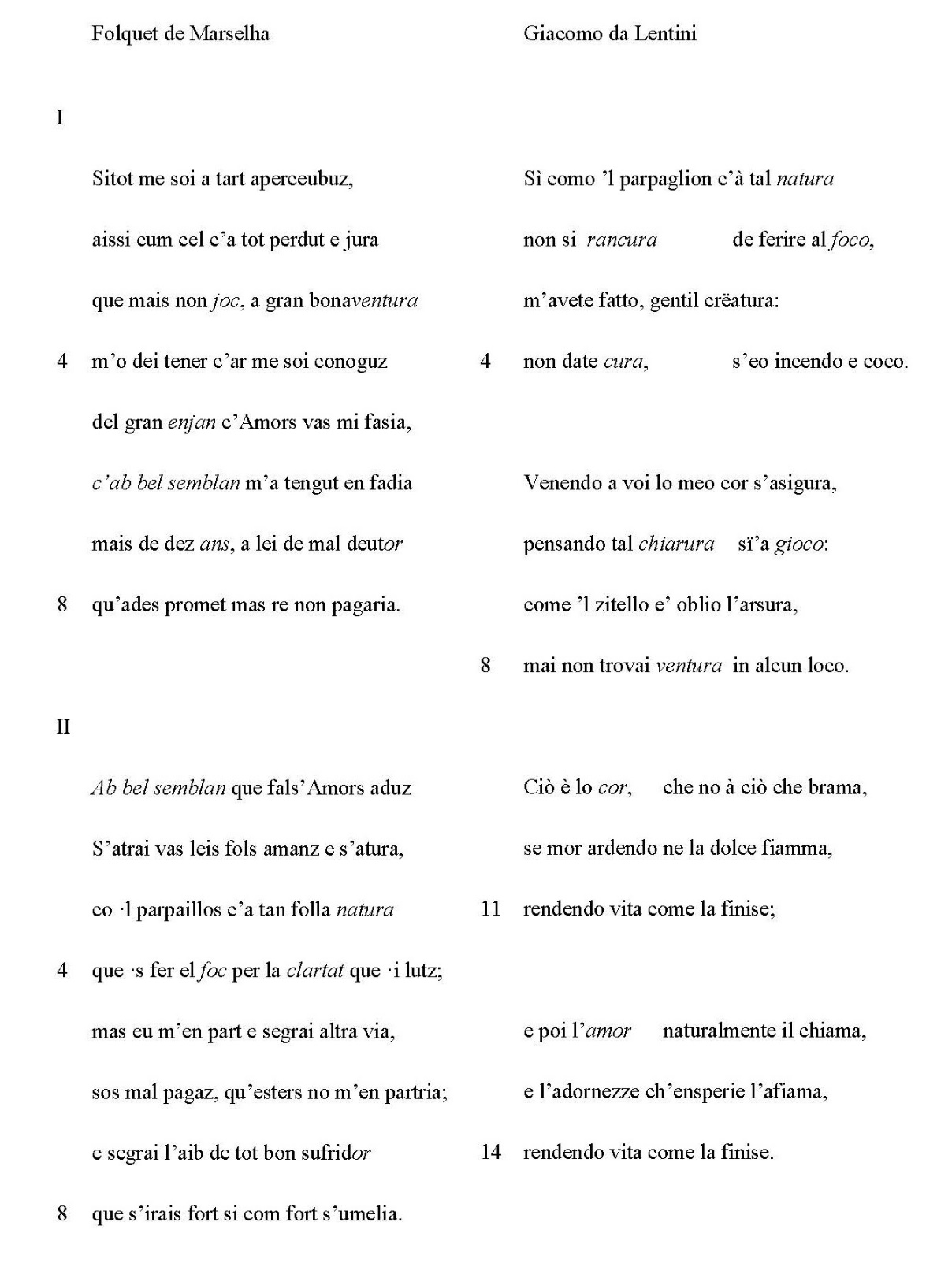

4Il case study è il sonetto Sì como ’l parpaglion c’à tal natura di Giacomo da Lentini (PdSS 1.33), che riprende l’immagine del ‘parpaglione’ dalla canzone Sitot me soi a tart aperceubuz (BdT 155,21) di Folquet de Marselha12. Benché la struttura del sonetto siciliano non trovi coincidenza diretta nella strofe della canzone provenzale13, alcune corrispondenze sul piano del lessico e su quello di rime e metrica riflettono una ricezione che si spinge oltre la generica ripresa dell’immagine topica e proverbiale. Come è ormai ampiamente noto, Folquet de Marselha occupa una delle prime posizioni nel canone dei trovatori conosciuti e apprezzati dai poeti della Magna Curia, sono infatti attribuite a lui A vos, midontç, voill retrair’en cantan (BdT 155,4) e Chantan volgra mon fin cor descobrir (BdT 155,6), tradotte estesamente da Giacomo da Lentini, in Madonna dir vo voglio (PdSS 1.1), e da Rinaldo d’Aquino, in Poi li piace c’avanzi suo valore (PdSS 7.3); le sue poesie sono però oggetto anche di incursioni più circoscritte14.

5Il sonetto del Notaro comincia con una citazione quasi letterale di alcuni versi della seconda strofe della canzone provenzale, dove il paragone topico della farfalla che si getta nel fuoco serve a rappresentare la follia del desiderio d’amore15:

|

FM |

II.3 |

co ·l parpaillos c’a tan folla natura |

|

GL |

1 |

Sì como ’l parpaglion c’à tal natura |

6L’adesione al modello è resa manifesta nell’incipit dalla ripresa di elementi significativi della struttura sintattica e formale del v. 3 della seconda strofe, con l’avverbio sì como che esplicita il paragone16 e il sostantivo natura posto in rima, e prosegue nel secondo emistichio del v. 2 che si chiude con il rimante foco, in chiaro parallelismo con il primo emistichio del v. 4 provenzale. L’eco del testo di Folquet risuona intensamente in tutta la serie di rimanti in ura, ossia natura, rancura, cura e ventura (ai vv. 1, 2, 4, 8), corrispondenti a natura, rancura, cura e bonaventura/aventura (rispettivamente dei versi II.3, III.2, V.2, I.4 e IV.3 della canzone), a cui si aggiunge chiarura in rima interna al v. 6, probabilmente suggerito dal sostantivo clardat del v. 4 della seconda strofe di Sitot me soi17, ed è pure rafforzata dalla serie rimica in oco, trainata dai rimanti foco del v. 2 e gioco del v. 6, che traducono le parole in cesura rispettivamente del v. 4 della seconda strofe e 3 della prima. Ancora è da aggiungere a questi rilievi la risonanza tra la rima in or della sirma provenzale e la rima interna in or nei primi versi dei terzetti18.

7Dal punto di vista prosodico si osserva, come accade in molti altri casi di traduzione e citazione di testi provenzali da parte dei primi poeti italiani, la tendenza a far coincidere le misure versali, sebbene con qualche adeguamento dovuto alle differenze strutturali tra le due lingue19: infatti, il sistema di corrispondenze determina generalmente un meccanismo di necessaria dilatazione delle misure sillabiche, dovuto a ragioni linguistiche, visto che la caduta delle consonanti e delle vocali in finale di parola ha mediamente portato ad un accorciamento delle parole in provenzale, rispetto all’italiano. In particolare, l’incipit del sonetto si costruisce in conformità all’equivalenza tra décasyllabes e endecasillabi, corrispondenza che si presenta in modo costante e uniforme nelle altre traduzioni di Giacomo da Lentini e poi anche di Guido delle Colonne, Rinaldo d’Aquino, Jacopo Mostacci e Chiaro Davanzati20. L’emistichio minore del décasyllabe (4sill.) raggiunge spesso in italiano la misura corrispondente all’emistichio maggiore (6sill.) e talvolta si separa in un verso autonomo (settenario), mentre l’emistichio maggiore si allunga fino alla misura dell’endecasillabo oppure si accorcia mediante la cancellazione di elementi (generalmente non funzionali al discorso)21. Il procedimento può essere chiarito attraverso un esempio tratto da Poi no mi val merzé né ben servire (PdSS 1.16), dove il Notaro traduce il v. 7 della canzone di Gaucelm Faidit, Trop malamen m’anet un tems d’Amor (BdT 167, 63), con due versi, di cui il primo (v. 5), endecasillabo (10sill.+atona), riproduce il segmento lungo (6sill.), e il secondo (v. 6), settenario (6sill.+atona), il segmento breve (4sill.)22:

|

GF |

I.7 |

Si no·m socor [Merces], / per liei morrai; |

|

GL |

5 |

se di me no le prende pïetanza, |

8Nell’incipit del nostro sonetto, Giacomo da Lentini traduce il primo emistichio (4sill.) del décasyllabe provenzale con il primo emistichio (6sill.) dell’endecasillabo a maiore, trovandosi poi a dover recuperare la misura del verso accorciando il secondo emistichio attraverso l’eliminazione dell’aggettivo folla (4sill.+atona):

|

FM |

II.3 |

co·l parpaillos / c’a tan folla natura |

9La dilatazione della misura versale si osserva chiaramente anche al secondo verso, dove il secondo emistichio (5sill.+atona) traduce il primo emistichio (4sill.) del verso di Folquet:

|

FM |

II.4 |

que·s fer el foc |

10Da questa osservazione consegue che l’intera scelta rimica dell’ottetto dipende dalla rievocazione dell’assetto sillabico/rimico della parte iniziale della seconda strofe provenzale: ciò appare evidente se si confronta il modulo rimico base dell’ottetto /a(a)b/ = -ura(-ura)-oco con la sequenza -ura-ura(-oc) dei vv. 2-4, includendo anche la terminazione della parola in cesura; sotto questo rispetto, è rilevante il fatto che la sequenza sia molto simile anche nella strofa esordiale di Si tot, -ura(-oc)-ura dei vv. 2 e 3, che proprio per la sua posizione incipitaria produce un effetto significativo di marcatura testuale e sonora. D’altra parte, sullo schema metrico del sonetto con endecasillabi a rima interna, potrebbe aver influito anche la ricorrenza, nei primi due versi della sirma della strofe incipitaria di Folquet, di parole in cesura con la medesima terminazione -an, cui si accosta, a seguire subito nel v. 7, ancora una parola in cesura con la stessa terminazione ma in forma sigmatica, -ans: i versi in serie (i primi due anche in rima baciata), potrebbero essere stati percepiti come collegati anche da una rima interna, sebbene questa poi non sia assunta nel componimento come principio strutturante, tanto più che l’emistichio Ab bel semblan viene pure ripetuto nell’esordio della seconda strofe.

11Tra i numerosi componimenti in cui ricorre l’immagine proverbiale del parpaglione23, nel sonetto Il parpaglion che fere a la lumera di Chiaro Davanzati è possibile osservare, in relazione alla citazione degli stessi versi di Folquet de Marselha, un sistema di adattamento delle strutture prosodiche simile a quello prima osservato per il sonetto di Giacomo da Lentini24:

12Il parpaglion che fere a la lumera

per lo splendor, ché sì bella gli pare,

s’aventa ad essa per la grande spera,

tanto che si conduce a divampare:

13così facc’io, mirando vostra cera,

madonna, e ’l vostro dolce ragionare,

che diletando struggo come cera

e non posso la voglia rinfrenare.

14Così son divenuto parpaglione

che more al foco per sua claritate,

e per natura ha ’n sé quella cagione:

15ed io, madonna, per vostra bieltate,

mirandola, consumo in pensagione,

se per merzé non trovo in voi pietate.

16Anche Chiaro Davanzati propone l’immagine topica in esordio: il primo verso, endecasillabo a minore (4sill./6sill.+atona), è composto dalla traduzione del primo emistichio del v. 3 (4sill.) e del primo emistichio del v. 4 della seconda strofe (4sill.), allungato fino a raggiungere la misura dell’emistichio maggiore dopo cesura tronca di 4a (6sill.+atona); il secondo emistichio del v. 4 è tradotto invece nel v. 2, con una espansione della proposizione relativa al fine di completare la misura del verso (4sill./6sill.+atona):

|

FM |

II.3 |

co ·l parpaillos |

c’a tan folla natura |

|

CD |

1 |

Il parpaglion |

che fere a la lumera |

17Per introdurre il v. 3 è poi riusato il primo emistichio del v. 2 provenzale (4sill.), riprodotto nella misura corrispondente ma con uscita piana (4sill.+atona):

|

FM |

II.2 |

s’atrai vas leis |

18Il paragone ritorna per introdurre il primo terzetto: il v. 4 di Folquet, già matrice dei vv. 1-2, è tradotto più letteralmente al v. 10, dove anche l’unità del verso è rispettata grazie all’eliminazione della relativa finale, in modo tale che si rientra nella misura dell’endecasillabo a minore con cesura di 4a piana (4sill.+atona/5sill.+atona):

|

FM |

II.4 |

que·s fer el foc |

per la clartat que ·i lutz; |

19Da queste osservazioni appare evidente come la rievocazione dell’immagine del parpaglione in entrambi i sonetti, di Giacomo da Lentini e di Chiaro Davanzati, sia frutto di una conoscenza diretta del testo di Folquet e come essa si definisca a partire da un calco anche prosodico dei singoli versi; tuttavia la traduzione del poeta toscano è nell’insieme più libera dal punto di vista formale: il testo siciliano appare infatti più fortemente legato a quello provenzale per via delle ricorrenze di rime e di rimanti, attraverso cui l’immagine sonora del modello traspare come elemento strutturante.

Suoni e canto

20L’analisi fonico-ritmica dei due componimenti, estesa al verso nella sua interezza, permette di aggiungere alle corrispondenze individuate nella dimensione metrico-rimica la ripresa di diversi elementi sonori puntuali e di intere sequenze foniche intraversali. Con ciò, nel rapporto fra le due liriche, si riscontrano caratteristiche proprie di traduzioni e adattamenti pensati per essere cantati25. L’equivalenza tra i tipi di versi dei due componimenti, décasyllabes ed endecasillabi, facilita senza dubbio la comparazione rispetto ad altri casi in cui la versificazione del modello è rimodulata o abbandonata del tutto.

21La materia ‘testo’ è per chi canta un oggetto prima di tutto sonoro e quanto più lo charme sonoro di un modello è forte, tanto più si cercherà di imitarlo fedelmente26, anche se si tratta di riportare un canto nella propria da un’altra lingua. A parte queste osservazioni generali, esiste oggi una pur ridotta bibliografia sulle traduzioni di testi per cantare ed è a questa che si intende fare riferimento. I caratteri di una traduzione da cantare sono stati riassunti nel concetto di singability, che si preferisce lasciare qui nella forma inglese per non confonderlo con il concetto di ‘cantabilità’, che è proprio della prassi musicale ed è soprattutto legato ad una melodia facile da cantare o ad un passaggio da cantare o suonare assecondandone la melodicità o ancora, nel caso di musica strumentale, al suonare come cantando. Il concetto di singability è usato spesso in modo vago ed ancora Low27, a proposito di testi di traduzioni da cantare, ne fa il primo in una lista di cinque fattori chiave i cui confini non sono però sempre riconoscibili, tanto che la sua singability rinvia sia a valori fonetici e articolatori sia alla qualità dell’espressione musicale. Tuttavia, ne dà anche una definizione ‘stretta’, come semplice phonetic aptness, sottolineandone il valore descrittivo più che quello valutativo28, cioè il riferirsi alla possibilità di cantare un testo e non alla facilità nel cantarlo. Lo svedese Johan Franzon, traduttore egli stesso di testi cantati, restringe a tre le dimensioni di una singability intesa (almeno nelle intenzioni) in senso descrittivo: prosodia, formato poetico-retorico e valori semantico-musicali29. La phonetic aptness sarebbe qui un fattore trasversale: dal punto di vista pratico, viene associato all’organizzazione prosodica, ma dal punto di vista estetico il valore dei suoni è talmente intrinseco al canto che contribuisce alla stessa strutturazione poetico-retorica di eufonie e di tutto un tessuto di assonanze, allitterazioni, rime – in parte offerto o ispirato dal modello – così come costituisce la sostanza del potere espressivo della parola cantata30. Se il confine tra una nozione puramente descrittiva ed una estetico-valutativa di singability non è poi così facilmente definibile è perché evidentemente, oltre alla rilevazione di procedimenti come quelli che di seguito si esemplificano, è in gioco la loro interpretazione sul piano estetico e, più ampiamente, culturale, con cui si apre una serie di opzioni di cui tenere conto secondo il contesto31. Franzon fornisce esempio della singability rispetto alle canzoni originali con versi da lui tradotti nella sua stessa lingua: Så hårt är nerverna spända (Così duri son i nervi tesi), che traduce And oh ! the towering feeling, da una canzone del musical My fair Lady (Loewe – Lerner, New York 1956), è un buon esempio di approssimazione al significato originale insieme ad una realizzazione fonica compatibile con la sonorità di partenza32, di cui riprende suoni chiave, vocalici (hårt/oh, nerverna/towering) e consonantici (nerverna spända / towering feeling, a riecheggiare anche la presenza di un’allitterazione interna al modello), mentre mantiene il ritmo prosodico e il rapporto tra numero di parole e numero di sillabe33.

22Testi del genere sono singable rispetto alla musica del modello sonoro originale – e si deve assumere che anch’esso lo sia di per sé. Il fatto che possano essere cantati come o quasi come il modello stesso rende lecito supporre che possano effettivamente essere stati cantati. Tuttavia, tale possibilità non comporta necessità. Anche Dante Alighieri, nel citare la canzone della lauzeta di Bernart de Ventadorn (BdT 70,43) nella Commedia, probabilmente poteva avere a riferimento una versione cantata della canzone circolante in Italia all’epoca, come lasciano intendere corrispondenze foniche e strutturali tra la terzina dantesca (Paradiso XX 73-75) in cui occorre la citazione e l’apertura della canzone quale appare in alcune fonti italiane coeve34. Il risultato è di fatto singable a tutti gli effetti e potrebbe essere efficacemente intonato sulla melodia di Bernart. Non si vuole con questo sostenere che questa terzina sia stata pensata per essere eseguita in tal modo ma neppure si può escludere che Dante abbia provato ad intonarla, fosse anche solo nella mente.

23L’analisi comparata che qui si propone si concentra, in particolare, sull’incipit del sonetto di Giacomo da Lentini in relazione alla canzone di Folquet35. Come si è detto sopra, l’incipit siciliano riprende la struttura sintattica del v. II.3 di Folquet, con l’avverbio iniziale como corrispondente a co e i termini equivalenti parpaglione/parpaillos e, in rima, natura, introdotto in entrambi i casi da pronome relativo e terza persona presente di avere, c’a, seguiti, in Giacomo, dall’aggettivo tal affine al tan di Folquet.

24Tuttavia, l’incipit del sonetto presenta anche un elemento sonoro decisamente vicino a quello dell’incipit di Folquet, proprio nelle primissime sillabe: Sì como / Sitot me. A parte l’identità piena della prima sillaba, abbiamo una stessa vocale nella seconda e stessa consonante nella terza – ma si potrebbe considerare anche l’affinità delle consonanti nella seconda, entrambe occlusive c/t36.

|

FM I.1 |

Sitot me |

25Si noti bene che si tratta effettivamente di una pura ripresa fonica, dato che qui Giacomo non traduce l’avverbio di tempo occitanico sitot ma inserisce una locuzione avverbiale comparativa, che rinvia direttamente al co del v. II.3 di Folquet. Tuttavia, la prossimità tra i due incipit sul piano sonoro non finisce qui. Si osservino, in particolare, le corrispondenze vocaliche tra sillabe nella stessa posizione (con x si indica la posizione dove non c’è concordanza tra le vocali dei due testi).

|

FM I.1 |

Sitot me soi a tart aperceubuz |

i o x x a x a x x u |

26La metà delle posizioni sillabiche nei rispettivi versi presenta la stessa vocale, con all’inizio un’identica sequenza continua su due sillabe. Ciò non succede necessariamente nel caso di altri versi, come in quelli immediatamente successivi in cui si può notare una progressiva differenziazione.

|

FM I.2 FM I.3 |

aissi cum cel c’ a tot perdut e jura que mais non joc, a gran bonaventura |

x i x x a x e x e x x x x x x x x x x x u a |

27Le corrispondenze tra i due incipit devono essere considerate nel contesto più ampio dell’intima connessione sonora dei versi nell’insieme della canzone di Folquet37. Fin dall’incipit, nella canzone si stabiliscono alcuni elementi sonori chiave, che contribuiscono a costruire il resto del componimento e che, all’ascolto, potevano rimanere ben impressi nella memoria in quanto marcati e caratteristici, come il nesso fonico CVrC (consonante + vocale + r + consonante) di tart38 e la sequenza vocalica continua -o-a-a- di co ·l parpaillos39, riconoscibili e ricorrenti con diverse variazioni.

28La sequenza CVrC di tart, che già allittera con l’espressione incipitaria tot (Sitot me soi a tart), risuona poi nel resto del componimento, con diverse figure riassumibili nella formula CVCC, in cui C iniziale e finale sono spesso occlusive, mentre C penultima è sempre sonorante (liquida o nasale), e V può essere una a o comunque più spesso una vocale chiara (si tralasciano qui alcuni casi in o)40. Una formula analoga si trova ancora nell’incipit come -perc- (in aperceubuz), però con fricativa finale41, e nel secondo verso come perd- (in perdut), versi che si sposano in una più ampia rispondenza che coinvolge vocali e consonanti a tart aperceubuz / a tot perdut (dove tot fa ancora eco all’iniziale sitot)42. Soprattutto, è interessante la sequenza parp- nel v. II.3: la quasi-allitterazione tra parp- e tart appare più marcata per il fatto che le occlusive iniziali e finali intorno ad -ar- sono uguali in ambo i casi e che la serie si completa sempre con -a- (parpa- / tart a-)43. Ciò porta a vedere sotto una luce nuova anche quello che è il punto di partenza di tutta questa riflessione, cioè la parola parpaglione o parpaillos. Di fatto, la somiglianza sonora del parp- con il tart dell’incipit di Folquet riecheggia quindi anche nell’incipit di Giacomo, con la rievocazione di caratteri che nella canzone appaiono dominanti fin dall’esordio.

|

FM I.1 |

Sitot me soi a tart aperceubuz |

tart (CarC), -perc- (CVrC) |

29In Sitot me soi, il lessico e la stessa costruzione sintattica del v. II.3 ripropongono dunque caratteri sonori dell’incipit, come si vedrà ancora più estesamente oltre, e questo potrebbe costituire una delle premesse della soluzione adottata da Giacomo per il suo incipit.

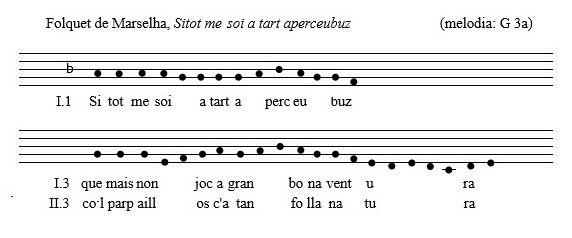

30A ciò si aggiunga che la relazione tra l’incipit e il v. II.3 di Folquet sembra andare di pari passo con lo stretto rapporto tra le rispettive frasi melodiche, ripetute di strofe in strofe. Si fa qui riferimento all’unica trascrizione melodica pervenuta in forma completa, nel canzoniere G45.

|

FM I.1 =II.1 =III.1 etc. |

a a a a G G G G a b a G G F |

Fig. 1: Trascrizione melodica su pentagramma

31Entrambe le frasi iniziano con una serie di note ribattute, 4 a (la) per I.1 e 3 G (sol) per I.3, con la terza di queste a introdurre un neuma di tre note che discende per poi risalire alla G sulla sillaba 4, in cesura, che è la stessa nota su cui arriva anche I.1 nella stessa posizione sillabica. Le note seguenti sono poi pressoché le stesse e con simile divisione neumatica tra le sillabe 7-10 di I.1 e 6-9 di I.3, anche se il disegno melodico prosegue digradando sulle sillabe conclusive di I.3. Le affinità sono particolarmente marcate anche se possono sfuggire ad una visione schematica della melodia nel suo insieme, per cui Aubrey indica la forma melodica di questa strofe come ABCB’DEFE’, senza segnalare la somiglianza tra le frasi per i vv. 1 e 3 (A e C)46. Gennrich la riporta come « oda continua » osservando affinità solo tra le frasi per i vv. 6 e 847. Si tenga presente che queste schematizzazioni sono volte ad evidenziare semplicemente le riprese identiche o leggermente variate nella struttura melodica, ma non il riutilizzo dello stesso materiale melodico in modo diverso lungo la melodia, che è quello che Aubrey chiama motivic construction48 ricordando come la terza generazione di trovatori – quella di Folquet – investisse particolarmente in tal senso49.

32La relazione sonora tra i vv. I.1 e I.3 di Folquet riguarda, oltre la melodia, aspetti fonico-ritmici diversi e, come anticipato in parte, investe anche il v. II.3, che si inserisce nella relazione condividendo elementi sonori soprattutto con il suo corrispettivo v. I.3. Si può quindi facilmente immaginare come, in seguito all’ascolto, le tracce mnemoniche di questi versi, con le rispettive melodie, possano accostarsi se non intrecciarsi e sovrapporsi.

33Nel v. I.3, la metà delle posizioni sillabiche presenta la stessa vocale del v. I.1, inoltre vi si riscontrano affinità anche tra le consonanti in posizioni corrispondenti: in terza il suono nasale e in sesta la serie CraCC di -gran b-, che possiamo considerare una variante della formula CarC – tanto più se si osserva che in entrambi i versi a precedere è la stessa vocale a (a tart / a gran b-). A questo si aggiunga che il v. I.3 ripropone ancora una volta la sequenza CVCC in nona posizione (-vent-).

34Altrettanto degno di nota è che le vocali comuni si raggruppino nelle sequenze caratteristiche -o-a-a- tra le sillabe 4 e 6, ed -e-u-, nelle posizioni 9-10.

|

FM I.1 Sitot me soi a tart aperceubuz |

x x mx o a a x x e u |

tart, -perc- |

35Bisogna osservare che in tutti i versi della prima strofe la vocale a costituisce un cardine fondamentale, ricorre infatti sempre nelle sillabe dopo cesura, ad apertura del secondo emistichio. La sequenza -e-u- caratterizza invece la chiusura dei primi tre versi di Folquet e ritorna spesso, in posizione analoga, nelle strofe successive50.

36La sequenza -o-a-a- nei due versi è proposta in identica posizione, significativamente tra la fine del primo emistichio e l’inizio del secondo (pure in un contesto in cui risuonano altre o ed a) ovvero in posizione forte dal punto di vista della struttura e del canto (si veda infra). Al v. I.3 è inoltre ampliata con un’anticipazione e una sorta di eco profilandosi come -a-o-o-a-a-o-a-. Si aggiunga poi che la stessa strofe ripropone la stessa sequenza in chiusura, alla fine del v. 8, in posizione diversa ma decisamente marcata51.

|

FM |

|

I.8 qu’ ades promet mas re non pagaria. |

37Nella strofe II della canzone, non si ritrovano strutture analoghe al v. I.1 subito in apertura, dove invece si richiama la sirma della strofe I (come è normale nelle strutture a coblas capfinidas), che contrasta nettamente con la fronte della stessa (si veda sopra). Tuttavia, al v. II.3, come anticipato, si recupera pienamente la relazione con le sonorità stabilite nell’incipit del brano e proprio questo è il verso da cui lessico e significati derivano all’incipit di Giacomo. Tale verso contiene innanzi tutto un elemento consonantico in comune solo con il v. I.1, che è la t in corrispondenza della sillaba 6, e alcune consonanti in comune solo con il v. I.3, che sono la k iniziale e tra le posizioni sillabiche 4 e 5, la n dopo la 6, e quelle in rima, -tura. Inoltre presenta più di un elemento in comune con entrambi i vv. I.1 e I.3: il nesso CVrC o varianti, la vocale tonica della rima -u- e la sequenza vocalica interna -o-a-a-, che nel verso del parpaillos appare sviluppata in tripla ripetizione -o-a-a-o-a-a-o-a-a- occupando tutte le posizioni, ad esclusione della rima, e avvicinandosi così in modo marcato al relativo v. I.3, (a-o)-o-a-a-o-a-. Qui pare opportuno segnalare che la sequenza -u-a in chiusura è molto vicina ad -o-a- in virtù della natura ‘scura’ di u come di o (si veda supra, nn. 50-51).

|

FM I.1 |

Sitot me soi a tart aperceubuz, |

x x x o a ta x x x u |

|

FM I.3 |

que mais non joc, a gran bonaventura |

kx a x ok a an o a x tu ra |

38Quindi il connubio che si rileva nell’incipit di Giacomo tra l’esordio e il verso del parpaillos di Sitot me soi, sembrerebbe ben fondato nella struttura sonora di questa canzone, in cui i due versi sono fortemente legati52. Anche la sequenza vocalica -o-a-a- risuona in doppia ripetizione e amplificata nell’incipit del sonetto (-o-o-a-a-o-a-a-a) sebbene sia spostata rispetto alle posizioni sillabiche dell’originale.

|

FM I.1 |

Sitot me soi a tart aperceubuz, |

x x x o a a a x x u |

|

FM I.3 |

que mais non joc, a gran bonaventura |

x a o o a a o a x u a |

|

FM II.3 |

co ·l parpaillos c’ a tan folla natura |

o a a o a a o a a u a |

|

GL 1 |

Sì como ’l parpaglion c’à tal natura |

x o o a a o a a a u a |

39Tali evidenti corrispondenze sonore ricorrenti e/o articolate in sequenze sono dunque particolarmente promettenti rispetto ad un’ipotesi di relazioni tra le due liriche non solo sul piano di lessico ed immagini ma anche su quello del suono, oltre il livello delle rime, dato che le specifiche condizioni rilevate si possono ricondurre a quelle comunemente esaminate nella bibliografia sulle traduzioni singable di testi cantati. Si può cioè evocare per il testo di Giacomo, in relazione al modello occitanico, lo stesso concetto di singability delle traduzioni cantate di cui sopra, che rinvia ad una resa sonora adeguata alle caratteristiche e/o all’organizzazione fonica del modello. Quindi, non solamente è possibile immaginare che la canzone di Folquet potesse essere nota al Notaro anche attraverso un’esecuzione cantata, ma non sarebbe da escludere che la stessa melodia di Folquet, opportunamente riadattata, possa essere stata di riferimento nel caso di una eventuale intonazione canora del sonetto, dato che la stretta prossimità al modello sonoro ne favorirebbe una resa musicale53.

40In merito al sonetto del toscano Chiaro Davanzati Il parpaglion che fere a la lumera, benché ispirato anch’esso alla canzone di Folquet, non sembra di poter giungere alle stesse conclusioni. Se si confronta l’incipit del sonetto di Chiaro con il verso del parpaillos nella canzone di Folquet (II.3) ed il suo incipit, ci si trova di fronte ad una situazione piuttosto diversa. Per quanto riguarda le parole e la loro distribuzione, la corrispondenza con il v. II.3 della canzone è qui stretta solo nel primo emistichio, dato che l’incipit di Chiaro attinge poi al v. II.4 per il secondo. Di questo secondo emistichio si devono qui riconoscere, pur se pochi, elementi sonori che rinviano al v. II.3 di Folquet, nelle stesse posizioni: la posizione corrispondente alla sillaba 5 con pronome relativo che (Folquet: c’); quella corrispondente alla 8 con i suoni affini la/-lla; il rimante trisillabico con identica terminazione in -ra.

|

FM II.3 |

co.l parpaillos c’ a tan folla natura |

41Rispetto invece all’incipit di Folquet, non sembra di poter trovare nell’incipit di Chiaro risonanze quali quelle individuate nel caso di Giacomo, a parte la presenza delle stesse vocali in testa e in coda al primo emistichio e la ricorrenza della quasi-allitterazione parp- / tart, elemento fonico caratteristico della canzone (varianti della formula sono anche nei versi successivi di Chiaro).

|

FM I.1 |

Sitot me soi a tart aperceubuz |

i x x o x x a x x x |

|

CD 1 |

Il parpaglion che fere a la lumera |

i x x o x x a x x x x |

42Manca qui, in particolare, la serie vocalica -o-a-a-, caratteristica della canzone di Folquet e ripresa da Giacomo proprio nell’incipit. Anzi, è in Chiaro totalmente assente non solo dall’incipit ma in tutta la prima quartina – appare solo in versi successivi e mai in serie.

43Alcune corrispondenze più significative si osservano tra il v. 2 di Chiaro e il v. II.4 della canzone, da cui è ripresa l’immagine della luce: la metà delle posizioni sillabiche presenta stesse vocali, con una serie continua in corrispondenza delle sillabe 3 e 5. Inoltre, entrambi i versi contengono varianti di uno stesso modello (C)CCVCC, nella sillaba 3 in Chiaro (splend-) e nella 7 in Folquet (clart-), proprio negli elementi lessicali constituivi del legame semantico tra i due versi (splendor/clartat).

|

FM II.4 |

que ·s fer el foc per la clartat que ·i lutz |

e x e o e x x a i x |

|

CD 2 |

per lo splendor, ché sì bella gli pare |

e x e o e x x a i x x |

44Interessante anche il v. 3, dove alla ripresa del primo emistichio del v. II.2 della canzone di Folquet è associata la corrispondenza di alcune vocali in stessa posizione e di alcune consonanti, tra cui in particolare la s tra le posizioni sillabiche 4 e 5, oltre alla formula a(C)CanC (amanz / la grande)54.

|

FM II.2 |

s’ atrai vas leis fols amanz e s’ atura |

sa x a es x x a x x x ra |

|

CD 3 |

s’aventa ad essa per la grande spera |

sa x a es x x a x x x ra |

45In seguito a questi sondaggi, le corrispondenze sonore tra le liriche di Chiaro e Folquet confermano dunque un diverso approccio al modello rispetto a Giacomo: anche se non si può escludere che qualcuno abbia potuto provare a cantare il sonetto di Chiaro adattandovi la melodia di Folquet, il riscontro della singability per le traduzioni cantate non delinea un quadro abbastanza definito in tal senso55.

46In aggiunta alle considerazioni analitiche fin qui fatte, si può osservare come la sperimentazione pratica della singability dell’incipit di Giacomo sulla melodia dell’incipit di Folquet riporti un esito musicalmente positivo56. Non costituisce un problema la diversa cesura nel verso di Giacomo, dopo la sillaba 6. La frase melodica pervenuta per i vv. 1 delle strofe di Folquet presenta un andamento declamatorio tra le sillabe 1 e 6, che muta solo dalla 7 in uno slancio melodico e che permette perciò comodamente di pensare ad una opzione di continuità sonora fino alla sillaba 6 e ad un ‘respiro’ tra le sillabe 6 e 7, assecondato dalla stessa organizzazione delle parole dell’incipit di Folquet, che riflette l’ambiguità della proposizione di apertura del componimento, con in mezzo – anche concettualmente – a tart (sillabe 5-6), associato, da un lato, al participio seguente aperceubuz, e, dall’altro, contrapposto al sitot iniziale. Si può quindi senza problemi leggere la melodia di Folquet con un potenziale ‘respiro’, anche solo di intenzione, dopo la sillaba 6. Questo possibile ‘respiro’ del verso cantato corrisponderebbe pianamente alla cesura nell’incipit di Giacomo.

47L’incipit di Chiaro ha invece la cesura dopo la sillaba 4 come il verso di Folquet ma non consente un ‘respiro’ dopo la sillaba 6. La parola fere occupa le posizioni sillabiche 6-7 impedendo di fatto questo ‘respiro’ e il risultato sperimentale appare sensibilmente meno armonioso rispetto a quanto avviene con il verso del modello o con quello relativo di Giacomo. Si noti bene che questo ‘respiro’ pare strutturale nei versi di Folquet, dato che i versi 1 delle sue strofe lo rendono sempre praticabile essendo tutti articolati in coppie di monosillabi in serie o alternate a bisillabi tra le posizioni sillabiche 1 e 6, corrispondenti all’inizio della melodia in tono declamatorio, cui segue lo slancio melodico sulle 4 sillabe finali, articolate variamente.

|

FM |

||||

|

I.1 |

Sitot me soi |

a tart aperceubuz |

2+1+1 |

1+1+4 |

|

II.1 |

Ab bel semblan |

que fals’ Amors aduz |

1+1+2 |

1+1+2+2 |

|

III.1 |

Pero no ·s cug, |

si be ·m sui irascuz |

2+1+1 |

1+1+1+3 |

|

IV.1 |

Fels for’ eu trop, |

mas soi m’ en retenguz, |

1+1+1+1 |

1+1+1+3 |

48Si è dunque verificata, con i dati a disposizione, un’organizzazione ‘musicale’ dell’incipit del sonetto di Giacomo fortemente dipendente dalla natura sonora del modello, come si riscontra secondo vari indicatori, al punto da renderlo di fatto agevolmente e proficuamente singable secondo le stesse sonorità della canzone di Folquet57.

Conclusioni

49L’analisi tematica, lessicale, metrica, fonico-ritmica e melodica ha permesso di rilevare il forte legame di continuità tra le strofe iniziali della canzone di Folquet de Marselha e il sonetto di Giacomo da Lentini non solo dal punto di vista contenutistico ma anche per quanto riguarda la tessitura formale e sonora. Pur con tutte le cautele del caso, questo permette di avvicinare il componimento siciliano ai casi di traduzioni e adattamenti pensati per essere cantati: la phonetic aptness rispetto al modello, che si rileva nella coincidenza di caratteristiche prosodiche, poetico-retoriche e semantico-musicali, lascia presumere che il Notaro avesse ben presente un’immagine sonora della canzone provenzale e che questa abbia fortemente influenzato la composizione del sonetto. In buona sostanza, esso avrebbe potuto essere cantato quasi come il suo modello (o con una melodia derivata, almeno in parte), con un esito che si dimostra soddisfacente anche ad una sperimentazione diretta.

50Allora, se nessun dato formale impedisce di vedere nella struttura del sonetto una strofa da cantare e se si può anche immaginare il successo di una melodia che trascina poi la scrittura di molti altri testi della stessa forma e conduce all’invenzione di un nuovo genere poetico58, la tutt’altro che esigua tradizione prima siciliana e poi toscana che si genera sul tema del parpaglione può fornire testimonianza della fortuna riscossa dalla profonda giuntura tra la canzone di Folquet de Marselha e il sonetto di Giacomo da Lentini59, che quindi appare come uno dei momenti creativi ideali nel concretarsi di questa innovazione.

Notes

1 Aristide Marigo, in Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, ed. Aristide Marigo, Firenze, Le Monnier, 1938; Vincenzo De Bartholomaeis, Primordi della lirica d’arte in Italia, Torino, SEI, 1943; Gianfranco Contini, «Preliminari sulla lingua del Petrarca», Paragone, apr. 1951, più volte pubblicato in seguito, fino a Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, pp. 169-92, da cui si cita (p. 176). Fuori d’Italia, un filologo romanzo come István Frank si presentava invece dubbioso: « C’est un problème insoluble, dans l’état actuel de nos connaissances, que de savoir si les compositions de l’École sicilienne furent chantées ou récitées sans mélodie » (« Poésie romane et Minnesang autour de Frédéric II. Essai sur les débuts de l’école sicilienne », Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 3, 1955, pp. 51-83, a p. 54).

2 Aurelio Roncaglia, «De quibusdam provincialibus translatis in lingua nostra», Letteratura e critica: studi in onore di Natalino Sapegno, ed. Walter Binni et al., 5 voll., Roma, Bulzoni, 1975, vol. 2, pp. 1-36, a p. 27: «il divorzio tra poesia e musica… è ormai in atto: i siciliani, con la loro educazione laica a basi retorico-giuridiche, sono soltanto scrittori, non più cantori»; Id., «Sul ‘divorzio tra musica e poesia’ nel Duecento italiano», L’Ars nova italiana del Trecento [vol. 4]. Atti del 3° congresso internazionale sul tema ‘La musica al tempo di Boccaccio’, ed. Agostino Ziino, Certaldo, Centro di studi sull’Ars nova italiana del Trecento, 1978, pp. 356-97, a p. 379: «la stragrande maggioranza dei nostri lirici, siciliani o toscani, sembrano essersi curati solo di verseggiare, trascurando o devolvendo a musici specialisti il compito di un eventuale rivestimento melodico dei testi letterari».

3 Raffaello Monterosso scrive che «le canzoni in volgare italico erano certamente cantate, almeno la gran parte di esse; ma la musica doveva essere presa a prestito da altre fonti di varia e disparata provenienza, e adattata alla struttura metrica da musicisti certo abili, ma più come ‘trascrittori’ o ‘rielaboratori’ di musiche altrui che non come creatori originali» («Canzone», Enciclopedia dantesca, 6 voll., Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1970-1978, vol. 1, pp. 802-09, a p. 808); Ottavio Tiby, «La Musica alla Corte dell’Imperatore Federico II», Congresso internazionale di poesia e filologia per il settimo centenario della poesia e della lingua italiana. Palermo 1951, Palermo, Pezzino, 1953, pp. 107-14; tra gli altri, Nino Pirrotta, «Musica polifonica per un testo attribuito a Federico II», Ars nova italiana del Trecento, Convegni di studio 1961-1967, ed. F. Alberto Gallo, Certaldo, Centro di studi sull’Ars nova italiana del Trecento, 1968, pp. 97-112, e Id., «I poeti della scuola siciliana e la musica», Yearbook of Italian Studies, 4, 1980, pp. 5-12; F. Alberto Gallo, «Dal Duecento al Quattrocento», Letteratura italiana, vol. 6. Teatro, musica, tradizione dei classici, Torino, Einaudi, 1986, pp. 245-63; Agostino Ziino, «Rime per musica e danza», Storia della letteratura italiana, vol. 2. Il Trecento, Roma, Salerno, 1995, pp. 531-80. Di quest’ultimo, si veda la recente riflessione in «Il ‘divorzio’ dopo Roncaglia», Aurelio Roncaglia e la filologia romanza. Atti del convegno internazionale (Roma, 8 marzo 2012), Roma, Scienze e Lettere, 2013, pp. 85-122.

4 Si pensi, ad esempio, alla nota affermazione su Federico, il quale «legere, scribere et cantare sciebat et cantilenas et cantiones invenire» (Salimbene de Adam, Cronica, ed. G. Scalia, Bari, Laterza, 1966, p. 508). Sulla presenza della musica nella formazione, il riferimento è soprattutto a Giuseppe Vecchi, «Musica e Scuola delle Artes a Bologna nell’opera di Boncompagno da Signa (Sec. xiii)», Festschrift für Bruno Stäblein, ed. Martin Ruhnke, Kassel-Basel, Bärenreiter, 1967, pp. 266-274. Altri argomenti sono particolarmente discussi, come l’impiego del lessico musicale, variamente interpretato dagli studiosi, che tuttavia ritrovano parere unanime di fronte all’inequivocabile stormento di Giacomino Pugliese.

5 Le argomentazioni di Joachim Schulze, Sizilianische Kontrafakturen: Versuch zur Frage der Einheit von Musik und Dichtung in der sizilianischen und sikulo-toskanischen Lyrik des 13. Jahrhunderts, Tübingen, Niemeyer, 1989, procedono dal dato indiscusso della dipendenza della poesia siciliana da modelli soprattutto occitani, con traduzioni e adattamenti considerati nella categoria del contrafactum. Nell’analisi di Schulze sulle corrispondenze tra specifici testi poetici dei repertori siciliano e occitano non solamente sono centrali quelle metriche, lessicali e concettuali ma anche quelle sonore, almeno in rima. Ciò permette di porre in rilievo il comune tessuto dei suoni dei versi e il suo intreccio con la disposizione di lessico, sintassi e significati. La rilevazione di elementi fonico-ritmici condivisi tra componimenti nelle due lingue va ad alimentare dunque le ipotesi di contatti non solo sul piano della scrittura ma anche su quello dell’ascolto, il che potrebbe anche significare un qualche ruolo per il ‘canto’.

6 Antonelli si mostra, in particolare, possibilista rispetto ad ipotesi come quella di un contrafactum su Lanquan li jorn son lonc en mai di Jaufre Rudel nel caso di S’io doglio non è meraviglia; cfr. Roberto Antonelli, «La corte ‘italiana’ di Federico II e la letteratura europea», Federico II e le nuove culture. Atti del XXXI Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ott. 1994), Spoleto, CISAM, 1995, pp. 319-45 (alle pp. 332-37). In seguito, Id., «I Siciliani e la musica, oggi», Musicologia fra due continenti. L’eredità di Nino Pirrotta. Atti del convegno internazionale, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 4-6 giugno 2008, Roma, Scienze e lettere, 2010, pp. 211-23, a p. 222: «E in realtà proprio il Notaro per antonomasia, Giacomo da Lentini, se la separazione tra musico e poeta ha un inizio presso i Siciliani, come ancora crediamo, si presenta per moltepici indizi come il candidato più idoneo a rappresentare il punto di snodo della vicenda».

7 Rispetto alla proposta di Schulze per un possibile contrafactum nel caso del discordo di Giacomo da Lentini (Sizilianische Kontrafakturen, pp. 199-201), Paolo Canettieri fornisce efficaci elementi chiarificatori (Descortz es dictatz motz divers. Ricerche su un genere lirico romanzo del xiii secolo, Roma, Bagatto 1995, pp. 297-300). Si leggano poi le ‘concessioni’, più in generale, di Furio Brugnolo, «La scuola poetica siciliana», Storia della Letteratura Italiana, ed. Enrico Malato, vol. 1, Dalle origini a Dante, Roma, Salerno, 1995, pp. 265-337, alle pp. 331-32: «Se è forse eccessivo parlare di una fase totalmente svincolata dalla musica (è impensabile che una tradizione ormai secolare venisse obliterata e abbandonata di colpo), è comunque certo che quest’ultima non è più un elemento fondamentale». Più decisamente favorevole ad un ruolo per la musica è Pietro G. Beltrami, «Osservazioni sulla metrica dei siciliani e dei siculo toscani», Dai siciliani ai Siculo-Toscani. Lingua, metro e stile per la definizione del canone, ed. Rosario Coluccia e Riccardo Gualdo. Atti del Convegno (Lecce, 21-23 aprile 1998), Galatina, Congedo Editore, 1999, pp. 187-216, Id., «Appunti sul sonetto come problema nella poesia e negli studi recenti», Rhythmica, 1, 1, 2003, pp. 7-33, e, non ultimo, un suo intervento in Tracce di una tradizione sommersa. I primi testi lirici italiani tra poesia e musica. Atti del Seminario di studi, Cremona, 19 e 20 febbr. 2004, ed. Maria Sofia Lannutti e Massimiliano Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, dove si legge che «la formula del divorzio tra musica e poesia va molto precisata e ridimensionata» (pp. 223-24). D’accordo sull’inconsistenza della tesi del ‘divorzio’ ma assai cauta rispetto all’ascrizione di melodie a testi lirici sulla base di affinità metriche tra componimenti è Maria Sofia Lannutti, «Poesia cantata, musica scritta. Generi e registri di ascendenza francese alle origini della lirica italiana», Tracce di una tradizione sommersa. I primi testi lirici italiani tra poesia e musica. Atti del Seminario di studi, Cremona, 19 e 20 febbr. 2004, ed. Maria Sofia Lannutti e Massimiliano Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 157-60. Obiezioni in tal senso sono anche in Beltrami, «Osservazioni sulla metrica dei siciliani e dei siculo toscani», p. 197.

8 Secondo Francesco Carapezza, «Un ‘genere’ cantato della Scuola poetica siciliana?», Nuova Rivista di Letteratura Italiana, 2, 1999, pp. 321-354, le prove deriverebbero in particolare da una attenta rilettura della distribuzione del lessico musicale e di altri caratteri tipici del repertorio cantato in altre lingue (senhals e firme d’autore) oltre che dall’individuazione di specificità metriche. Beltrami, «Appunti sul sonetto come problema nella poesia e negli studi recenti», p. 33, ipotizza la stessa invenzione del sonetto a partire dal «successo di una melodia, un sonetto appunto, che avrebbe trascinato la scrittura di numerosi testi della stessa forma, tanto da creare rapidamente una moda e una forma metrica a sé anche al di fuori dell’uso musicale». Anche Carapezza, «Un ‘genere’ cantato della Scuola poetica siciliana?», pp. 352-353, ritiene che «la questione di un ‘sonetto’ eventualmente musicato rimane, comunque sia, aperta: nessun dato formale osterebbe alla possibilità di vedere nell’aurea struttura del componimento (quanto meno ai primordi della sua prestigiosissima tradizione) una strofa da cantare» (pp. 352-53), laddove il fondamentale saggio di Roberto Antonelli sul sonetto sanciva «ben difficile considerare musicato, malgrado la sua etichetta» («L’‘invenzione’ del sonetto», Cultura neolatina, 47, 1987, pp. 19-59, a p. 37, e anche in Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, 4 voll., Modena, Mucchi, 1989, vol. 1, pp. 35-75, a p. 53). Un’origine musicale del sonetto sembra tutt’altro che in contrasto con l’ipotesi di un fondamento matematico-musicale nell’ideazione della forma, proposta da Wilhelm Pötter, «La natura e l’origine del sonetto: una nuova teoria», Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, 5 voll., Firenze, Le Monnier, 1983, vol. 1, Dal Medioevo al Boccaccio, pp. 71-78, e poi Id., Nascita del sonetto. Metrica e matematica al tempo di Federico II, presentazione di Furio Brugnolo, Ravenna, Longo, 1998.

9 Maria Clotilde Camboni, Fine musica. Percezione e concezione delle forme della poesia, dai siciliani a Petrarca, Firenze, Edizioni del Galluzzo-Fellowship Marco Praloran, 2017, che pure si focalizza sulla questione della ‘sensibilità metrica’ secondo una prospettiva storica più ampia, affronta nel cap. 2 il rapporto tra musica e poesia dei siciliani non escludendo che le strofe dei federiciani potessero essere composte in vista di una eventuale intonazione musicale, data la stretta corrispondenza dimostrabile tra metrica e sintassi. Roberta Cella, Nino Mastruzzo, La più antica lirica italiana, Bologna, Il Mulino, 2022, e già nel loro precedente articolo «Per una nuova lettura della Carta ravennate», Medioevo romanzo, 45, 2, 2021, pp. 421-435, sembrerebbero individuare il primo caso documentato di versi siciliani con notazione musicale contemporanei alla nascita della scuola stessa.

10 L’analisi proposta in questo lavoro trae spunto dall’idea, formulata ormai vent’anni fa, di sperimentare praticamente la possibilità di cantare i componimenti siciliani partendo dalle melodie esistenti di poesie trobadoriche cui era possibile ricondurli sulla base di corrispondenze testuali e metrico-formali. A Giorgio Monari, promotore della nostra collaborazione, è da attribuirsi la scrittura della seconda sezione, a Giovanna Santini la scrittura della prima, al continuo confronto si deve l’impianto generale oltre che l’introduzione e le conclusioni.

11 La storia delle relazioni tra trovatori e corte siciliana si è arricchita negli ultimi anni di alcuni notevoli contributi, tra i quali si segnala l’ampia indagine di Francesco Saverio Annunziata, Federico II e i trovatori, Roma, Viella, 2020, a cui si rimanda anche per la bibliografia precedente sull’argomento; si vedano anche Id., «Federico II, l’Italia e le voci del Midi», L’Italia dei trovatori, ed. Paolo Di Luca e Marco Grimaldi, Roma, Viella, 2007, pp. 1-31, e Marco Grimaldi, «La poesia storico-politica dai trovatori alla Scuola siciliana», nello stesso volume alle pp. 179-195.

12 La natura del parpaglione, che nella poesia trobadorica è menzionata unicamente nella canzone di Folquet de Marselha e non è presente nei più antichi bestiari, trova invece una ricchissima tradizione presso i poeti italiani, probabilmente anche in ragione del modello lentiniano. Per la storia dell’immagine, per cui si possono trovare antecedenti nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e nelle Etymologie di Isidoro, cfr. Emilio Vuolo, Il mare amoroso, Roma, Università di Roma-Istituto di filologia moderna, 1962, pp. 127-28, Chiaro Davanzati, Rime, ed. A. Menichetti, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1965, p. lvi, e il più recente Antonio Montinaro, «Il “Bestiario d’amore” della Scuola poetica siciliana. Anticipazioni da un glossario del lessico animale (con analisi delle fonti)», Medioevo letterario d’Italia, 10, 2013, pp. 9-30, in part. p. 18; per un’analisi del riscontro, già segnalato da Friedrich Diez, Die Poesie der Troubadours, nach gedruckten und handschriftlichen Werken derselben dargestellt, 2. vermehrte Auflage von K. Bartsch, Leipzig, Johan Ambrosius Barth, 1883, p. 254n, cfr. almeno Furio Brugnolo, «I siciliani e l’arte dell’imitazione: Giacomo da Lentini, Rinaldo d’Aquino e Iacopo Mostacci ‘traduttori’ dal provenzale», La parola e il testo, 3, 1999, pp. 45-74, Francesco Bruni, «La cultura alla corte di Federico II e la lirica siciliana», Storia della civiltà letteraria italiana, 6 voll. più un dizionario biobibliografico, diretta da Giorgio Bárberi Squarotti, Torino, Utet, 1990-96, vol. 1, Dalle Origini al Trecento, ed. Giorgio Bárberi Squarotti, Francesco Bruni e Ugo Dotti, pp. 211-73, in part. p. 258, e Francesco Zambon, «Il bestiario igneo di Giacomo da Lentini», in Id., L’alfabeto simbolico degli animali, Milano-Trento, Luni, 2001, pp. 173-86 [già pubblicato in La poesia di Giacomo da Lentini. Scienza e filosofia nel xiii secolo in Sicilia e nel Mediterraneo occidentale. Atti del Convegno (Università Autonoma di Barcellona, 16-18, 23-24 ottobre 1997), ed. Rossend Arqués, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2000, pp. 137-148]. Il testo del sonetto è attinto da I poeti della Scuola Siciliana, 3 voll., ed. Roberto Antonelli, Rosario Coluccia, Costanzo Di Girolamo, Edizione promossa dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Milano, Mondadori, 2008, vol. 1, Giacomo da Lentini, ed. Roberto Antonelli, cui si fa riferimento anche per il commento e il rimando alle fonti e alla ricezione; dalla stessa edizione (individuata con la sigla PdSS) si trae il numero identificativo dei componimenti siciliani. Il testo della canzone di Folquet de Marselha è quello di Paolo Squillacioti, Le poesie di Folchetto di Marsiglia, Pisa, Pacini, 1999; come di consueto la sigla BdT sta ad indicare la Bibliographie der Troubadours, ed. Alfred Pillet, Henry Carstens, Halle (Saale), Max Niemeyer Verlag, 1933, da cui si traggono i numeri identificativi dei componimenti provenzali.

13 Si può tuttavia notare che la strofe costituita da una serie di otto versi potrebbe essere la configurazione di riferimento ideale per la struttura del sonetto a partire dall’ottetto. Sulla confrontabilità di sonetto e strofe di canzone dal punto di vista della struttura metrico-formale, anche nell’ottica di risalire all’origine del genere, cfr. almeno Roberto Antonelli, «L’“invenzione” del sonetto», Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, Mucchi, Modena, vol. 1, pp. 35-75, e Pietro G. Beltrami, «Osservazioni sulla metrica dei siciliani e dei siculo toscani», in part. 204-207, e Id., «Appunti sul sonetto come problema nella poesia e negli studi recenti», p. 33.

14 Resta discussa l’attribuzione di A vos, midontç per cui si rimanda a Squillacioti, Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Sulle due note traduzioni si vedano almeno i contributi di Roberto Antonelli, La tradizione manoscritta provenzale e la scuola siciliana, comunicazione al XVI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza di Palma di Maiorca (1980), pubblicata in E vós, tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, ed. Maria José de Lancastre, Silvano Peloso, Ugo Serani, Viareggio-Lucca, Baroni, 1999, pp. 49-61; il commento ai testi in I poeti della Scuola Siciliana, cui si fa riferimento anche per ulteriori voci bibliografiche; Brugnolo, «I siciliani e l’arte dell’imitazione», pp. 45-53; Antonella Miriam Ramazzina, «Chantan volgra mon fin cor descobrir e Poi li piace c’avanzi: due testi a confronto», Medioevo romanzo, 22, 1998, pp. 352-372; Giovanna Santini, «La tradizione indiretta della lirica trobadorica», Critica del Testo, 6, 3, 2003, pp. 1050-1088, in part. pp. 1079-1083. Vari prelievi dai testi di Folquet de Marselha sono registrati in Aniello Fratta, Le fonti provenzali dei poeti della scuola siciliana. I postillati di Torraca e altri contributi, Firenze, Le Lettere, 1996.

15 La canzone di Folquet de Marselha è nota anche a Mazzeo di Ricco che ne cita l’esordio nell’incipit della seconda strofe di Sei anni ho travagliato. Per il riscontro già segnalato da Francesco Torraca, «A proposito di Folchetto», Nuovi Studi Danteschi, Napoli, P. Federico e G. Ardia, 1921, pp. 478-501, pp. 493-494, si vedano S. Bianchini, «Orazio tra Goffredo di Vinsalvo e Folchetto di Marsiglia», Rivista di cultura classica e medievale, 39, 1997, pp. 83-92, in part. p. 86 n., Fortunata Latella, «Le traduzioni “trobadoriche” di Mazzeo di Ricco», in Studi provenzali 98/99, ed. Saverio Guida, L’Aquila, Japadre, 1999, pp. 241-269, Gabriele Giannini, «Tradurre fino a tradire: precisazioni siciliane», Critica del Testo, 3, 3, 2000, pp. 903-945, in part. pp. 933-945, e Giovanna Santini, «Intertestualità incipitaria tra provenzali e siciliani», Critica del Testo, 3, 3, 2000, pp. 871-902, in part. pp. 898-899, e il commento di Fortunata Latella al testo di Mazzeo di Ricco in I poeti della Scuola Siciliana, vol. 2, Poeti della corte di Federico II, ed. Costanzo Di Girolamo.

16 Con una comparazione introdotta da sì come (frequente nell’italiano antico), con proposizione principale posposta, inizia anche un altro sonetto del Notaro, Sì come il sol che manda la sua spera (PdSS 1.21).

17 Il sonetto di Giacomo prosegue con un altro paragone topico, quello del fantino, ricorrendo forse ad un brano di Elias Cairel, Abril (BdT 133,1), da cui tuttavia diverge nella scelta lessicale (vv. 53-59): «A ley d’efan / cui la candela platz, / que s’art joguan, / suy trop entalentatz»; per questo paragone cfr. Brugnolo, «La scuola poetica siciliana», p. 313, Francesco Zambon, «Il bestiario igneo di Giacomo da Lentini», p. 137, Eduard Vilella, «Dinamiche compositive nell’immagine del fuoco d’amore in Giacomo da Lentini», La poesia di Giacomo da Lentini. Scienza e filosofia nel xiii secolo in Sicilia e nel Mediterraneo occidentale. Atti del Convegno (Università Autonoma di Barcellona, 16-18, 23-24 ottobre 1997), ed. Rossend Arqués, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2000, pp. 149-167, in part. alle pp. 156-157, e il commento di Antonelli in PdSS, p. 510.

18 Questo rilievo rafforzerebbe l’ipotesi che considera strutturale anche l’omofonia interna al primo verso delle volte, per cui cfr. nota introduttiva di Antonelli al testo, in PdSS.

19 A tale proposito Beltrami parla di ‘provenzalismo prosodico’ dei siciliani, cfr. «Osservazioni sulla metrica dei siciliani e dei siculo toscani», pp. 187-188; si vedano inoltre Id., «Endecasillabo, décasyllabe, e altro», Rivista di Letteratura Italiana, VIII, 1990, pp. 465-513 e Brugnolo, «La scuola poetica siciliana», pp. 224-225; un riesame complessivo e dettagliato della questione è in Giovanna Santini, Tradurre la rima. Sull’origine del lessico in rima nella poesia italiana del Duecento, Roma, Bagatto, 2007, in part. alle pp. 69-74.

20 Il riferimento è a Poi no mi val merzé né ben servire di Giacomo da Lentini (PdSS 1.16) e a La mia gran pena e lo gravoso affanno di Guido delle Colonne (PdSS 4.1), Poi le piace c’avanzi suo valore (PdSS 7.3) di Rinaldo D’Aquino, Umile core e fino e amoroso di Jacopo Mostacci (PdSS 13.4); per un’analisi più approfondita cfr. Santini, Tradurre la rima, pp. 69-74.

21 Questi procedimenti, che per di più contribuiscono a definire l’intima connessione tra settenario ed endecasillabo, potrebbero aver stimolato la preferenza tutta italiana per il settenario tra i versi brevi, per cui si veda Paolo Canettieri, «La metrica romanza», Lo spazio letterario del Medioevo. 2. Il Medioevo volgare, dir. da Piero Boitani, Mario Mancini, Alberto Varvaro, vol. 1, La produzione del testo, t. 1, Roma 1999, pp. 493-554.

22 Per ogni verso o emistichio indico tra parentesi il numero di sillabe fino all’ultimo accento secondo il sistema usato da Canettieri (ibid., p. 508).

23 Per un elenco delle attestazioni della natura del parpaglione cfr. la bibliografia indicata nella precedente n. 12, si segnala in particolare Bruni, «La cultura alla corte di Federico II e la lirica siciliana», pp. 256-261, anche per un’analisi dei numerosi rapporti intertestuali che legano i componimenti in cui si presenta l’immagine.

24 Il testo del sonetto è tratto da Chiaro Davanzati, Rime, utile anche per un’analisi del riscontro, oltre a Bruni, «La cultura alla corte di Federico II e la lirica siciliana», pp. 330-332, e Mario Mancini, «Giacomo da Lentini, Tristano, i trovatori», La poesia di Giacomo da Lentini, pp. 215-241.

25 Un ringraziamento lo si deve qui alla studentessa Viktoria Yeremenko per avere contribuito a riprendere e testare la presente metodologia ed approccio di studio con la sua tesi di laurea Tradurre l’opera tra musica e parola, Sapienza Università di Roma, 2020, dedicata a traduzioni in inglese e russo dell’aria di Lorenzo da Ponte «Voi che sapete» (Le nozze di Figaro).

26 Non per nulla Agostino di Ippona paragonava i cantanti agli uccelli sottolineando come il loro rapporto con il canto sia particolarmente centrato se non esaurito sul piano empirico: «nonne tales tibi omnes videtur, qualis illa luscinia est, qui sensu quodam ducti bene canunt, hoc est id numerose faciunt et suaviter, quamvis interrogati de ipsis numeris, vel de intervallis acutarum graviumque vocum, respondere non possint?» (De musica, I.iv.5, Patrologia Lat. XXXII). Nel richiamare il canto per imitazione, ancora Agostino, associa gli uomini che lo praticano agli uccelli, cioè ad esseri non razionali: «videmus … aves et multa canere ac sonare quodam humano usu, et nonnisi imitando facere» (ibid.).

27 Peter Low, «Singable translation of songs», Perspectives: Studies in Translatology, 11, 2, 2003, pp. 87-103; Id., «The Penhatlon Approach to Translating Songs», Song and Significance. Virtues and Vices of Vocal Translation, ed. D.L. Gorlée, Amsterdam-New York, Rodopi, 2005, pp. 185-212.

28 Così anche in Charlotte Bousseaux, «Song Translation», Handbook in Translation Studies, ed. K. Malmkjaer e K. Windle, Oxford University Press, 2011, pp. 183-197.

29 Johan Franzon, «Three dimensions of singability. An approach to subtitled and sung translations», Text and Tune. On the Association of Music and Lyrics in Sung Verse, ed. Teresa Proto, Paolo Canettieri e Gianluca Valenti, Bern, Peter Lang, 2015, pp. 333-346, p. 344: «A singable translation, defined as a translation that is functional by professional standards for a certain kind of singing, can be described more precisely as a combination of a prosodic-phonetic and a poetic-rhetoric fit, on top of which musico-semantic values may play more or less a vital part».

30 Ibid., pp. 344-45: «Pragmatically, phonetic concerns can be seen as adjunct to the prosodic fit, because the goal of both is to strive for natural articulation, under the special circumstance of singing. But aesthetically, sound values are so elemental to singing that we may find them on all three levels of singability».

31 Ibid., p. 334.

32 Ibid., pp. 342-44.

33 Si sono potuti riscontrare elementi di singability in traduzioni cantate anche seguendo il lavoro di tesi di Yeremenko, Tradurre l’opera tra musica e parola (si veda sopra), che si sofferma sull’efficace traduzione/riscrittura romantica di Ciajkovskj, Serdce volnuet / žarkaja krov’, per Voi che sapete / che cosa è amor, letteralmente un appassionato «Il sangue caldo / eccita il cuore», con le riprese foniche delle vocali e (v. 1) ed a…o (v. 2) e delle consonanti t (v. 1, in coda) e k (v. 2, sill. 2). Significativo in tal senso è anche il lavoro di Cristina Cassia, «Séverin Cornet e Quant je pense au martire: circolazione e ricezione di una canzonetta di Pietro Bembo», Textus & Musica, 5, 2022, che esamina traduzioni francesi di Quand’io penso al martire dagli Asolani messe in musica nel secolo xvi e, in particolare, le chanson di Dominique Phinot (1548) e di Séverin Cornet (1575), entrambe ispirate, per la musica, al madrigale italiano di Jacques Arcadelt sullo stesso testo (anni Trenta). Phinot utilizza una traduzione francese del 1545, mentre quella musicata da Cornet «presenta legami talmente evidenti tra parole e musica da far presumere un coinvolgimento diretto dello stesso Cornet nella traduzione» (Cassia). Benché la struttura complessiva se ne allontani più di una volta, soprattutto il testo della chanson di Cornet appare particolarmente sensibile ai caratteri puramente sonori dell’originale, come rileva anche Cassia: si vedano ad esempio le riprese foniche in rima al v. 2, effort corrispondente all’italiano forte, o al v. 4, con j’aspire per finire, o interne ai versi, come ancora al v. 2, con amoureux per amor, e al v. 8, con mort per porto. Si ringrazia l’autrice per avere messo a disposizione il suo lavoro ancora in bozza.

34 Giorgio Monari, «Sulle tracce dell’‘Allodetta’ dantesca», Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. Letteratura e musica del Duecento e del Trecento, ed. P. Benigni et al., Gesualdo, Fondazione Carlo Gesualdo, 2016, pp. 49-69, a p. 54.

35 Se si volesse sviluppare oltre il presente approccio analitico estendendolo al componimento nella sua interezza, sarebbe da tenere presente l’articolazione del rapporto sonoro con il modello, che potrà essere più stretto nell’incipit, e, in generale, nella parte iniziale (se non in qualche passaggio chiave), mentre nel resto del testo dovrebbe risultare più blando, dato che, accanto al modello esterno, si verrà a delineare un ‘modello’ interno costituito dal nuovo incipit e dai primi versi, a partire da cui realizzare di necessità quella che è di fatto una nuova coerenza interna per il più o meno nuovo sistema sonoro del nuovo componimento. È quanto risulta, ad esempio, nel raffronto tra le traduzioni inglese e russa dell’aria mozartiana «Voi che sapete» con l’originale italiano, nella tesi di Yeremenko, Tradurre l’opera tra musica e parola (si veda sopra). Inoltre, anche nel caso già citato della chanson del francese Cornet su una traduzione della canzonetta di Bembo Quand’io penso al martire (Cassia, «Séverin Cornet e Quant je pense au martire»), il testo messo in musica si discosta dall’originale dopo la parte iniziale, qui aggiungendo versi ed un finale decisamente libero. Tra l’altro, in questo caso, ciò vale anche per la musica pervenuta, che si apre citando il madrigale di Arcadelt sul corrispondente testo italiano – secondo una «tradizione ben consolidata» – per poi allontanarsene e sviluppare elementi originali, come riporta l’autrice.

36 Alla luce delle condizioni generali poste dalla metodologia adottata, le differenze tra il testo toscanizzato così come ci è pervenuto e la sua forma fonetica originaria non hanno grandi ripercussioni sull’analisi che si propone, come abbiamo potuto verificare confrontando sistematicamente anche il testo ‘restituito’ (da noi appositamente confezionato). Le affinità foniche tra testi prodotti in lingue diverse non necessariamente si manifestano in un’esatta riproduzione del dettaglio, spesso difficile da individuare, ma più spesso si sostanziano in corrispondenze di singoli tratti significativi secondo il caso (si veda infra), per cui, ad esempio, una vocale scura potrà evocare facilmente una u come una ó ed una vocale chiara e chiusa una i o una é. Si aggiunga che un certo grado di approssimazione è comunque implicito, considerata anche l’impossibilità di conoscere esattamente la pronuncia reale, soprattutto nell’ambito di lingue codificate come quelle poetiche, e di presumere quale potesse essere il livello di percezione delle specificità dell’occitano da parte di un parlante siciliano.

37 Non sembra di poter registrare ad oggi una bibliografia dedicata al repertorio trobadorico dal punto di vista della costruzione sonora complessiva del testo lirico, a parte l’ampia letteratura dedicata alla rimica. Si segnala un articolo, pur se datato, di Patrick A. Thomas, «La voyelle en miroir: la tapisserie vocalique de ‘Can vei la lauzeta mover’», Neuphilologische Mitteilungen, 92, 3, 1991, pp. 363-70, che fornisce un’analisi delle vocali in posizione tonica all’interno dei versi cercando di mostrare come vi sia riflessa l’immagine dello specchio riconosciuta come caratteristica di questa canzone. È indicativo che la preoccupazione dell’articolo sia strettamente legata al piano dell’immaginario poetico e non del suono di per sé.

38 Pare interessante segnalare come lo studio di Cassia, «Séverin Cornet e Quant je pense au martire», sulle riprese musicali in francese della canzonetta di Bembo Quand’io penso al martire, riveli un simile nesso fonico CVrC o CVCC quale elemento sonoro caratteristico di questo stesso testo, con le occorrenze mart-, fort-, mort-, port-, -ment- etc., da cui appare ripreso nelle versioni francesi come tratto caratteristico (si veda ad esempio la corrispondenza puramente sonora porto/mort tra i versi di Bembo e la versione di Cornet, che elabora in modo quantomai vario questo marchio sonoro, dal mart- iniziale alle insistite ripetizioni di mort ed allo -strange finale, particolarmente importante nell’economia della composizione, come mostra Cassia).

39 A proposito di questo discorso, vale la pena qui richiamare il componimento Sei anni ho travagliato di Mazzeo di Ricco, per cui si veda supra n. 15: il poeta segue tutt’altre vie metriche e strutturali rispetto alla canzone occitana e quindi rientra in quei casi per cui è problematica la ricerca di corrispondenze sonore (come accennato sopra), anche se la presenza nell’apertura della seconda strofe (S’eo tardi mi so’ adato) della sequenza vocalica xo a x x oa a o, molto vicina alla serie caratteristica dell’incipit di Folquet -o-a-a-, citato direttamente, sembrerebbe confermare che questi elementi sonori dovevano essere percepiti come particolarmente marcati e quindi più facilmente rievocati – si noti anche il tardi che riecheggia il tart dell’incipit occitanico. Si può inoltre aggiungere che anche l’incipit di Mazzeo, che pure riprende elementi della canzone di Folquet, presenta quasi solo vocali o ed a, tanto da configurarsi anche qui l’occorrenza della stessa serie vocalica, nella forma x a o a a a o. Infine, è notevole anche che il verso incipitario di entrambe le strofe di Mazzeo sia introdotto da una s così come il primo della canzone di Folquet. Gli incipit delle due strofe della lirica di Mazzeo sarebbero quindi fortemente relazionati tra loro sul piano sonoro e con l’incipit di Folquet.

40 FM I.1 posizione sillabica 6: tart (CarC); I.2 p.s. 7: perd- (CVrC); I.3 p.s. 6: gran b- (CraCC; qui la C iniziale è amplificata in un nesso complesso di occlusiva e r anticipata, prima della vocale cui segue poi una nasale); p.s. 9: -vent- (CVCC); … II.1 p.s. 4: -blan q- (CCaCC); II.3 p.s. 2: parp- (CarC); …; IV.6 p.s. 6: c’anc; etc. Nella prospettiva metodologica del presente lavoro, i nessi fonici rilevanti sono ovviamente individuati all’interno del continuum sonoro del verso considerando significative le sequenze fonosintattiche e le partizioni metriche (soprattutto fine verso o cesura) indipendentemente dalle partizioni grammaticali di parola o di sillaba.

41 FM I.1 posizione sillabica 8 (-perc-) è, nella canzone, il primo di una serie di esempi di un nesso CVCC con fricativa finale invece che occlusiva: II.1 p.s. 6: fals (CaCC); II.2 p.s. 7: -manz (CaCC); II.3 p.s. 6: tan f- (CaCC); etc.

42 Questa ampia corrispondenza rende più stringente anche l’affinità di -perc- e -perd-, nonostante il diverso modo di articolazione delle consonanti finali (entrambe comunque alveolari), considerato che l’espressione al v. 2 sembra sintetizzare dal punto di vista acustico la serie di suoni consonantici del verso precedente.

43 Con ‘quasi-allitterazione’ si intende semplicemente suggerire la condivisione parziale di tratti fonetici rilevanti in uno specifico contesto.

44 Figure di suono analoghe sono assunte poi in varie fogge nei successivi versi del primo quartetto di Giacomo e oltre: ranc- (v. 2 sill. 3, CaCC), -til c- (v. 3 sill. 7, CVCC; in realtà -ntil cr-); -cend- (v. 4 sill. 8, CVCC) etc.

45 La melodia della canzone di Folquet è pervenuta trascritta in due testimoni, i codici italiano G e francese W. Solo nel primo la melodia è completa, mentre W manca purtroppo delle prime frasi melodiche. Non è dato sapere se proprio la versione della melodia di G sia eventualmente circolata negli ambienti dei lirici italiani che hanno guardato alla canzone Sitot me soi a tart aperceubuz per la loro produzione. Quel che resta della melodia in W si presenta piuttosto prossimo alla versione di G, anche considerando le note differenze stilistiche generali tra le versioni melodiche nei due canzonieri. Ciò permette di pensare ad una certa stabilità nella trasmissione della melodia, benchè non la si possa garantire dato l’esiguo numero di fonti musicali. Trascrizioni melodiche delle due versioni pervenute sono disponibili online, nel sito Troubadour Melodies Database di Katie Chapman (troubadourmelodies.org, accesso 25 aprile 2022). Per ragioni di efficacia espositiva ai fini della presente analisi, si preferisce usare qui i nomi delle note secondo il sistema alfabetico, con l’ottava da la a la più grave in maiuscolo e quella più acuta in minuscolo: A B C D E F G a b c etc. = la si do re mi fa sol la8 si8 do8 etc. Sono qui sottolineati i gruppi di note corrispondenti ad una stessa sillaba.

46 Elizabeth Aubrey, The Music of the Troubadours, Bloomington, Indiana University Press, 1996, p. 158.

47 Friedrich Gennrich, Der musikalische Nachlass der Troubadours, 3 voll., Darmstadt, Langen, 1958-1965, vol. 2, Kommentar, p. 58.

48 Aubrey, The Music of the Troubadours, pp. 184-194.

49 Ibid., p. 189.

50 FM I.1-3: aperceubuz / e ju- / bonaventu-; II.4: que .i lutz (?); III.4-5: mesu- / perduz; IV.1-4: retenguz / desmesu- / aventu- / vencuz; V.1/3/4: recresuz / pentu- / venguz. Si noti che nelle diverse strofe le vocali in clausola del primo verso, -e-u- / -a-u-, si ripetono quasi sistematicamente nelle clausole dei due o tre versi successivi, anche dove cambia la rima.

51 Data la vicinanza fonica tra le vocali ‘scure’ o ed u, si può vedere la serie vocalica in rima -u- / -u-a- come del tutto in armonia con la sequenza -o-a-a-, che risuona in posizione forte al centro dell’incipit della canzone a fare, in un certo senso, da matrice per la serie rimica che struttura la fronte di tutte le strofe e che è poi mutuata nei versi dispari dell’ottetto di Giacomo (si veda supra et infra).

52 Si richiamino qui anche le osservazioni, di cui sopra, sull’analogia tra il modulo rimico base dell’ottetto del sonetto /a(a)b/ = -ura(-ura)-oco, e quelli –ura(-oc)-ura dei vv. I.2-3 e -ura-ura(-oc) dei vv. II.2-4 della canzone provenzale.

53 Va precisato che, qualora si volessero formulare ipotesi sul profilo di un’eventuale intonazione melodica del sonetto di Giacomo – per cui sarebbe intuitivo rivolgersi alla canzone di Folquet –, non sarebbe ovviamente pertinente la nozione gennrichiana di contrafactum, sul cui uso ed abuso ancora in tempi recenti si veda la disamina critica di Maria Sofia Lannutti, «Intertestualità, imitazione metrica e melodia nella lirica romanza delle Origini», Medioevo romanzo, 32, pp. 175-200. Neppure pare necessario evocare qui la nozione di intermelodicità, di cui pure si è fatto uso in precedenza (Giorgio Monari, «Osservazioni su un caso di imitazione melodica nel repertorio trobadorico: la tenzone Amics Bernartz de Ventadorn e la canzone Era.m cosselhatz, senhor di Bernart de Ventadorn», La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Atti del VI convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza, ed. F. Brugnolo e F. Gambino, Padova, Unipress, 2009, pp. 117-137). Si veda ancora l’articolo di Lannutti (pp. 198-99) per una critica della nozione proposta da Antoni Rossell almeno dal suo «Intertextualidad e intermelodicidad en la lírica medieval», La linguística española en la época de los descubrimientos: actas del Coloquio en Honor del Prof. Hans-Josef Niederehe, Tréveris 16 a 17 de junio de 1997, ed. Beatrice Bagola, Hamburg, Buske, 2000, pp. 149-59.

54 Tuttavia, in questa sequenza, le consonanti finali sono occlusiva in un caso e fricativa nell’altro. Tra i due versi, c’è poi anche una sorta di chiasmo sonoro dato dalle consonanti nelle posizioni sillabiche 2 e 3: t … v / v … t. Si possono inoltre registrare alcune corrispondenze dello stesso verso di Chiaro anche con il v. I.3 di Folquet, nella coincidenza di alcune vocali in stessa posizione (x x x x a x x a e x a), nella clausola della rima -ra e nella ripresa delle sequenze gran b- e -vent- (gran bonaventura), sebbene distanziate, in grand- (con d come occlusiva finale in luogo di b) e -vent-.

55 Il risultato musicale potrebbe essere almeno in parte deludente rispetto a quel che potrebbe avvenire con il sonetto di Giacomo, che invece riverbera a pieno tutta la musicalità del modello fin nel suo incipit.

56 Anche se, come accennato sopra, il riferimento alla melodia del modello, almeno nella versione pervenuta, pare naturale e plausibile, i problemi di adattamento alla forma del sonetto di un materiale melodico strutturato originariamente sulla forma della canzone sono tutt’altro che trascurabili. Un tale esercizio andrebbe comunque decisamente oltre le esigenze di questo studio.

57 Si potrebbe parlare per il piano sonoro di una «continuità esterna» tra il sonetto di Giacomo e la canzone di Folquet – e quindi, più in generale, con la tradizione di cui questa è parte – così come Roberto Antonelli già suggeriva riguardo al piano dei procedimenti metrici («L’invenzione del sonetto», p. 56).

58 Questi rispettivamente i percorsi suggeriti da Carapezza, «Un ‘genere’ cantato della Scuola poetica siciliana?», pp. 352-53, e Beltrami, «Appunti sul sonetto come problema nella poesia e negli studi recenti», p. 33, già menzionati supra, a proposito della possibilità che anche il sonetto fosse concepito inizialmente come genere cantato.