- Accueil

- > Les numéros

- > 5 | 2022 - Circulations et échanges des technicité ...

- > Séverin Cornet e Quant je pense au martire : circolazione e ricezione di una canzonetta di Pietro Bembo1

Séverin Cornet e Quant je pense au martire : circolazione e ricezione di una canzonetta di Pietro Bembo1

Par Cristina Cassia

Publication en ligne le 11 mai 2023

Résumé

Séverin Cornet’s chanson Quant je pense au martire, included in an anthology published by Phalèse and Bellère in 1575, is particularly interesting for both its text and music. In fact, its text is a singular French translation of Pietro Bembo’s canzonetta Quand’io penso al martire, while the music recalls the homonymous madrigal by Jacques Arcadelt. This study aims at highlighting on the one side the relationship between Bembo’s text and this particular French version, on the other the novelty of Cornet’s musical choices, which suggest that the composer himself might have been involved in the translation.

La chanson Quant je pense au martire di Séverin Cornet, pubblicata da Phalèse e Bellère in una raccolta miscellanea nel 1575, presenta un particolare interesse dal punto di vista testuale e musicale. Il testo utilizzato da Cornet, infatti, è una singolare traduzione francese della canzonetta Quand’io penso al martire di Pietro Bembo, mentre la musica prende spunto dall’omonimo madrigale di Jacques Arcadelt. Lo studio di questa chanson mira a mettere in luce da un lato il rapporto tra il testo di Bembo e questa particolare versione francese, dall’altro l’originalità delle soluzioni musicali adottate da Cornet che lasciano supporre il coinvolgimento del compositore stesso nella traduzione.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Séverin Cornet e Quant je pense au martire : circolazione e ricezione di una canzonetta di Pietro Bembo1 (version PDF) (application/pdf – 2,8M)

Texte intégral

1Tra le liriche di Pietro Bembo, Quand’io penso al martire è quella che attirò l’attenzione di un maggior numero di compositori nel corso di tutto il Cinquecento e fino agli inizi del secolo successivo. La diffusione di questa canzonetta, almeno inizialmente, fu dovuta alla sua inclusione nel primo libro degli Asolani, celeberrimo trattato bembesco sull’amore ambientato ad Asolo presso la corte di Caterina Cornaro2. La composizione degli Asolani, che Bembo menzionò per la prima volta in una lettera inviata da Ferrara all’amico Trifone Gabriele nel dicembre del 14973, si protrasse per alcuni anni, probabilmente fino al 15024. Il confronto tra il manoscritto autografo del primo libro conservato a Venezia presso la Biblioteca Querini Stampalia, redatto verosimilmente nel 1499 avanzato5, e l’editio princeps dell’opera, stampata da Aldo Manuzio nel 1505, rivela però il complesso processo di rielaborazione a cui Bembo sottopose gli Asolani, i cui risultati confluirono poi nella stampa6. Di fatto Bembo, pur lasciando invariato il quadro generale dell’opera, riscrisse intere scene, diminuì il numero degli inserti lirici e ne inserì alcuni di nuova composizione, tra cui proprio Quand’io penso al martire. Questa canzonetta corrisponde verosimilmente alla non meglio specificata « canzoncina » menzionata dallo stesso Bembo in una lettera a Lucrezia Borgia datata 3 giugno 1503 e dunque sarebbe stata composta nell’ambito del vivace scambio epistolare tra l’umanista veneziano e la duchessa di Ferrara7.

2Tenendo conto della tradizione improvvisativa che caratterizzava le esecuzioni musicali presso alcune corti dell’Italia settentrionale, compresa quella di Ferrara – che peraltro Bembo frequentò regolarmente tra il 1502 e il 1503 – è molto probabile che, fin dalla sua comparsa, Quand’io penso al martire sia stata intonata estemporaneamente da cantori che si accompagnavano con il liuto o la viola da mano. Di queste possibili esecuzioni, tuttavia, non è rimasta traccia e la prima composizione musicale su questo testo tramandata per iscritto è contenuta in quattro libri parte manoscritti probabilmente compilati a Venezia negli anni ’20 del Cinquecento8.

|

Anno |

Compositore |

Prima attestazione |

|

1520 ca |

Anonimo |

I-Vnm mss. It.Cl.IV.1795-1798 |

|

1530-1539 |

Jacques Arcadelt |

mss. fiorentini ; RISM B/I 1539/22 |

|

1541 |

Girolamo Scotto |

RISM A/I S 2615 (3 voci) |

|

1541 |

Girolamo Scotto |

RISM A/I S 2618 (2 voci) |

|

1548 |

Dominique Phinot |

RISM A/I P 2019 |

|

1549 |

Giuliano Tiburtino |

RISM A/I T 775 |

|

1561 |

Hubert Waelrant |

RISM B/I 1561/16 |

|

1566 |

Claudio Merulo |

RISM A/I M 2368 |

|

1569 |

Jean de Castro |

RISM A/I C 1468 |

|

1575 |

Séverin Cornet |

RISM B/I 1575/4 |

|

1597 |

Frédéric Wynant |

RISM A/I W 2198 |

|

1604 |

Tiburzio Massaino |

RISM A/I M 1295 |

|

1607 |

Benedetto Pallavicino |

RISM A/I P 781 |

Tabella 1 : Madrigali e chansons su Quand’io penso al martire

3Certamente, però, la più nota composizione musicale su Quand’io penso al martire è il madrigale di Jacques Arcadelt, dapprima copiato in manoscritti di provenienza fiorentina databili agli anni ’309 e poi stampato per i tipi di Antonio Gardano ne Il primo libro di madrigali a quattro voci (1539)10. Il posizionamento di questo madrigale in chiusura della raccolta era certamente inteso a conferirgli un particolare rilievo. Le numerose riedizioni di questa silloge nel corso di tutto il secolo e nella prima metà del successivo – almeno quarantacinque, di cui l’ultima databile al 165411 – favorirono ulteriormente la circolazione del testo tra i compositori, che, nel metterlo in musica, spesso adoperarono il madrigale di Arcadelt come modello di partenza12. Tra gli anni ’40 del Cinquecento e i primi anni del secolo successivo furono pubblicati ben nove madrigali sul testo di Quand’io penso al martire (cfr. Tabella 1)13. Ad essi si aggiungono due chansons composte sulla traduzione francese del testo bembesco : Quand je pense au martyre di Dominique Phinot, su cui ritornerò in seguito, e Quant je pense au martire di Séverin Cornet, a cui è dedicato questo contributo e che, come mostrerò, presenta legami talmente evidenti tra parole e musica da far presumere un coinvolgimento diretto dello stesso Cornet nella traduzione.

Traduzioni francesi degli Asolani

4Le attestazioni di versioni in altre lingue di testi bembeschi non sono numerose. A differenza, ad esempio, del Cortegiano dell’amico Baldassarre Castiglione, che, apparso a stampa a Venezia presso Aldo Manuzio nell’aprile del 1528, ebbe una grandissima fortuna anche al di fuori dell’Italia per via dei contenuti, che potevano essere ben accolti anche in altri contesti14, sia le Rime di Bembo, che le Prose della volgar lingua erano specificamente legate alla lingua italiana e non diedero vita a traduzioni integrali in altre lingue15. Il caso degli Asolani è particolare, in quanto la combinazione di prosa e versi era funzionale allo sviluppo del testo, un dialogo sull’amore che poteva essere apprezzato anche in una lingua diversa da quella di partenza. Allo stato attuale degli studi, il più antico riferimento noto a una traduzione francese degli Asolani risale al 1508. In una lettera scritta da Urbino a Giovanni Battista Ramusio il 18 dicembre di quell’anno, Bembo chiese all’amico di inviargli « quelli due quinterni, che mi diceste havere de gli Asolani tradotti in lingua francese »16. Non è dato sapere chi fosse il traduttore, né se i due quinterni fossero solo una parte della traduzione completa dell’opera, forse ancora in fieri, oppure rappresentassero un esperimento a sé stante, magari approntato per utilità di un gruppo ristretto di persone. Di certo l’unica traduzione a stampa in francese degli Asolani di cui si ha notizia fu messa a punto da Jean Martin a partire dall’edizione di Comin de Trino del 1540 e apparve ben più tardi, nel 1545, a Parigi, per i tipi di Michel de Vascosan e Gilles Corrozet17. Martin, a quel tempo, era un traduttore conosciuto : gli stessi Vascosan e Corrozet avevano pubblicato nel 1544 la sua traduzione dell’Arcadia di Jacopo Sannazzaro18. Nella dedica alla prima edizione de Les Azolains, però, Martin confessava al duca d’Orleans, che gli aveva commissionato l’opera meno di dieci mesi prima, di aver avuto difficoltà nel portare a termine l’impresa, sia per il particolare contenuto dell’opera bembesca che per la presenza di inserti lirici19. Nonostante queste remore, Les Azolains ebbero un grande successo, tanto che nel 1547 gli stessi editori ne stamparono una seconda edizione, riveduta e corretta dallo stesso Martin20. Una terza edizione fu poi pubblicata a Lione nel 1551 da Philibert Rollet e ad essa seguirono alcune ristampe. Non si conosce l’effettiva diffusione di edizioni italiane degli Asolani nel territorio francese e, più in generale, in ambito francofono ; la testimonianza coeva del poeta lionese Claude de Taillemont sembra però indicare che Les Azolains furono ben accolti e che i lettori francesi apprezzavano tanto l’atto creativo di Bembo quanto la traduzione di Martin21.

5Proprio Les Azolains di Martin fornirono il testo per tre chansons che il compositore franco-fiammingo Dominique Phinot incluse nel suo Second livre contentant vingt et six chansons, pubblicato a Lione da Godefroy e Marcellin Beringen nel 154822. Tra queste spicca Quand je pense au martire, che da un lato utilizza la traduzione francese del testo, dall’altro cita come modello musicale il madrigale Quand’io penso al martire di Arcadelt. Cornet non fu dunque il primo a mettere in musica una traduzione francese del testo bembesco ; ciò che è interessante notare è il fatto che questa traduzione permette al compositore di esplorare soluzioni musicali particolarmente creative.

Séverin Cornet e il Livre de meslanges

6La chanson di Cornet è contenuta nel Livre de meslanges contenant un recueil de chansons a quatre parties, choisy des plus excellens aucteurs de nostre temps, par Jean Castro Musicien, mis en ordre convenable suyuant leurs tons, stampato a Lovanio da Pierre Phalèse nel 1575 con la collaborazione di Jean Bellère, che invece era attivo ad Anversa23. Come indicato nel frontespizio, la curatela dell’antologia fu affidata al compositore liegese Jean de Castro, autore delle prime diciannove chansons che sono tutte unica e dunque furono verosimilmente composte proprio per questa destinazione24. La raccolta comprende ben settantatré composizioni : sessantatré chansons e dieci madrigali25. Nei Paesi Bassi meridionali della seconda metà del xvi secolo, non era raro trovare sillogi a stampa che raggruppassero composizioni musicali su testi in lingue diverse, soprattutto in francese e in italiano ; ciò indica che questa soluzione era apprezzata dagli acquirenti locali. Nel caso specifico di Anversa, va anche segnalata l’importante presenza di comunità italiane, formate soprattutto da mercanti originari di Genova, Firenze, Lucca e della Lombardia, che certamente contribuirono alla diffusione della musica profana italiana a Nord delle Alpi, grazie soprattutto al loro mecenatismo26. I madrigali erano però destinati anche a un pubblico più ampio di musicisti amatoriali che spesso parlavano più lingue ed erano in grado di apprezzare i testi italiani27 ; peraltro, talvolta furono proprio compositori locali a comporre madrigali. Nel caso specifico del Livre de meslanges, la scelta di mescolare testi italiani e francesi trova ulteriore giustificazione nel fatto che il dedicatario della raccolta, il governatore di Anversa Frédéric Perrenot, conosceva con tutta probabilità l’italiano, poiché durante la sua giovinezza era stato in Italia al seguito del duca d’Alba28.

7Non si sa in che modo le chansons e i madrigali siano confluiti in questa antologia ; è evidente, però, che Castro adottò due diversi criteri per la sua compilazione, mescolando composizioni già pubblicate negli anni precedenti – e spesso molto note – e novità assolute. Oltre allo stesso Castro, i due compositori più rappresentati nella raccolta sono Cornet e Guillame Costeley, ai quali sono attribuite rispettivamente quindici e quattordici chansons. Mentre però tutte le chansons di Costeley erano già in circolazione da alcuni anni, perché incluse in raccolte pubblicate a Parigi da Adrien Le Roy & Robert Ballard tra il 1567 e il 157029, non si conoscono concordanze per nessuna delle chansons di Cornet, che dunque potrebbero essere state composte o quanto meno raccolte proprio in vista del Livre de meslanges. Peraltro, se in linea teorica è possibile che almeno alcune delle numerose composizioni incluse nella raccolta delle quali non sono note concordanze anteriori possano essere state acquisite direttamente dai compositori30, ciò è molto probabile nel caso di Cornet. Infatti, tenendo conto del considerevole numero di sue composizioni che appaiono nella silloge, è del tutto verosimile ipotizzare che egli conoscesse personalmente Castro, che in quegli anni abitava come lui ad Anversa, e che gli abbia consegnato brevi manu le sue chansons31. Castro, d’altra parte, era anche uno dei principali fornitori di musica di Phalèse e, proprio tra il 1574 e il 1575, si adoperò per inviargli da Anversa le più recenti composizioni francesi e italiane perché fossero pubblicate32. Peraltro è probabile che Quant je pense au martire avesse stimolato la curiosità di Castro : egli infatti, qualche anno prima, aveva composto un madrigale a tre voci su Quand’io penso al martire, incluso in una sua raccolta di madrigali, chansons e mottetti pubblicata ad Anversa dalla vedova di Jean Laet nel 156933. Anche il madrigale di Castro, come la chanson di Cornet, utilizzava il madrigale di Arcadelt come modello : se dunque da un lato non si può verificare se Cornet conoscesse questa composizione a tre voci34, dall’altro è possibile che Castro fosse particolarmente interessato alla chanson perché, pur partendo dallo stesso testo (seppur tradotto) e dallo stesso modello musicale, e componendo a pochi anni di distanza, il linguaggio musicale di Cornet era del tutto innovativo.

8Non è invece chiaro il motivo per cui Cornet, pur prendendo spunti musicali dal madrigale di Arcadelt, anziché riutilizzarne il testo preferì metterne in musica una traduzione francese. Le notizie relative alla biografia di Cornet, nato a Valenciennes attorno al 1530, sono scarse35, ma è quasi certo che conoscesse l’italiano. Il sonetto liminare di Estienne de Waux impresso sul verso del frontespizio della raccolta Chansons françoises à 5, 6 et 8 parties mises en Musicque par Séverin Cornet (Anversa, Plantin, 1581), sembra alludere a un non meglio specificato soggiorno del compositore in Italia36. Effettivamente Cornet è citato come bascontratenor in un documento della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma datato 30 giugno 1554. Non è inoltre da escludersi che egli possa aver trascorso anche un periodo a Napoli, come potrebbe far supporre la sua raccolta di Canzoni napolitane, stampata ad Anversa da Jean Laet nel 1563 con dedica a Giuseppe d’Oria37 ; finora, tuttavia, non è emersa alcuna prova concreta a sostegno di questa ipotesi38. Le notizie relative agli anni successivi sono fortunatamente più numerose : Cornet, infatti, fu vicario presso la cattedrale di San Bavone a Gand a partire dall’11 maggio 1555 per sette mesi. Si trasferì poi ad Anversa nel 1559 e in seguito ricoprì l’incarico di maestro di cappella prima della cattedrale di San Rombaldo di Mechelen (1564-1572) e poi della cattedrale di Nostra Signora di Anversa (1572-1581), succedendo a Gérard von Turnhout, che si era trasferito a Madrid per dirigere la cappella di Filippo II. L’interesse di Cornet per la lingua italiana non venne meno con il trascorrere degli anni. Un’antologia curata da Castro e stampata da Phalèse nel 157439 – un anno prima della pubblicazione del Livre de meslanges – contiene composizioni di Cornet su testi italiani e francesi. Ancora più significativa è la pubblicazione ad Anversa, per i tipi di Plantin, della sua raccolta di Madrigali a cinque, 6, 7, et 8 voci nel 1581, dedicata al mercante Gerardo de Craenmeestro, del quale Cornet mette in evidenza l’ottima conoscenza della lingua italiana40. Cornet morì nell’aprile del 1582, dopo aver terminato nel 1581 il proprio incarico di maestro di cappella della cattedrale a causa della soppressione delle celebrazioni cattoliche da parte dei calvinisti.

Il testo della chanson

9L’inclusione di Quant je pense au martire nell’antologia del 1575 fornisce solo un terminus ante quem per la sua composizione, ma non è dato sapere né quando Cornet effettivamente concepì questa chanson né a quali anni risalga il testo.

10Certamente, accanto all’unica traduzione francese a stampa degli Asolani ad opera di Martin, nel Cinquecento circolavano nelle aree francofone anche traduzioni manoscritte e riadattamenti di singole porzioni del testo. È tuttavia difficile valutare l’entità del fenomeno perché da un lato non tutte le fonti dell’epoca si sono conservate, dall’altro non necessariamente le traduzioni e i riadattamenti di testi preesistenti erano accompagnati dai nomi dei rispettivi autori. Nel caso specifico di Quand’io penso al martire, un esempio interessante è fornito da una traduzione del letterato francese Germain Colin-Bucher (ca 1475-1545), segretario del Grande maestro dell’ordine di Malta Philippe Villiers de l’Isle-Adam41. La produzione poetica di Colin-Bucher è tramandata da un unico manoscritto redatto attorno al 1535, i cui contenuti sono stati pubblicati per la prima volta solo sul finire del xix secolo42. Colin-Bucher fu particolarmente produttivo nell’ambito delle traduzioni in francese e una parte considerevole delle liriche incluse nella raccolta consiste in traduzioni di poemi originariamente scritti in latino da letterati italiani e pubblicati tra il 1512 e il 151343. Sia nel caso della canzonetta bembesca, sia in quello dei poemi latini, Colin-Bucher non menziona però gli autori dei testi di partenza, che quindi potevano essere individuati solo da chi già ne era a conoscenza.

|

Germain Colin-Bucher (ca. 1535)44 |

Jean Martin, Les Azolains (1545), f. 24r45 |

|

Quand je pense au martyre Des traictz qu’Amour me tyre, Je cours soubdain pour la mort convenir, Ainsy cuydant mes dommaiges finir. Mais quand je suys au pas Qui est le port, hellas ! Du plus grand mal que l’on sache en ce monde, Si grand plaisir alors en moy habonde, |

Quand je pense au martyre Amour que j’ay par toy, penible et fort : A la mort me retire, Ainsi pensant finir mon desconfort. Mais quand au pas je vien, Servant de port en mer pleine d’orage, Je sens un si grand bien, Qu’oultre ne passe, et l’ame prend courage. |

|

Que mon ame s’efforce Contre amoureux escorce, Et me convient demourer au passaige Pour esperer mercy d’un cueur saulvaige. |

|

|

La vie ainsy me tue Et mort me restitue. O grand misere et dangereux affaire Que vie aporte et mort ne peult deffaire. |

Ainsi m’occit la vie : Ainsi la mort en vie me remect. O misere infinie, Que l’un apporte, et l’autre à fin ne mect. |

Tabella 2 : Quand je pense au martyre nelle versioni di di Germain Colin-Bucher e di Jean Martin

11Un rapido confronto tra il testo di Colin-Bucher e quello di Martin pubblicato dieci anni dopo (cfr. Tabella 2) mette in evidenza che, pur partendo dalla stessa canzonetta di Bembo, gli esiti raggiunti sono completamente diversi e certo le due traduzioni non sono legate tra loro. Colin-Bucher non solo fornisce una traduzione più libera, eliminando ad esempio il motivo del mare pieno di tormento della lirica bembesca, ma ne rielabora il contenuto, aggiungendo alcuni versi che introducono il tema di un cuore selvaggio da cui sperare di ricevere pietà.

12Il testo utilizzato nella chanson di Cornet, che, a mia conoscenza, è un unicum, differisce completamente sia da quello di Colin-Bucher che da quello, certamente più conosciuto, di Martin. Certo non si può escludere a priori la possibilità che, analogamente a Quand je pense au martyre di Colin-Bucher, anche il testo della chanson potesse essere stato originariamente inserito in una raccolta letteraria manoscritta oggi perduta e da lì estrapolato dal compositore. A mio avviso, però, lo stretto legame tra testo e musica rende questa ipotesi poco verosimile, come mostrerò in seguito.

|

Pietro Bembo, Gli asolani (1505)46 |

Séverin Cornet (RISM B/I 1575/4, superius)47 |

|

Quand’io penso al martire, Amor, che tu mi dai, gravoso et forte, Corro per gir a morte, Così sperando i miei danni finire. |

Quant je pense au martire, Et amoureux effort, Courant voy à la mort Où de bon cœur j’aspire, |

|

Pensant de mectre fin à mes maux, Mais en fin, |

|

|

Ma poi ch’i’ giungo al passo, Ch’è porto in questo mar d’ogni tormento, Tanto piacer ne sento, Che l’alma si rinforza, ond’io no ’l passo. |

Estant venu au pas, de ma mort et trespas, Tant mon corps d’aise sent, que l’ame s’en resent |

|

Et prend force nouvelle, |

|

|

Così il viver m’ancide, Così la morte mi ritorna in vita : O miseria infinita, Che l’uno apporta et l’altra non recide. |

la vie m’est mortelle Et mort me rend la vie, O misere infinie, O chose estrange à voir que mort fait vye avoir. |

Tabella 3 : Confronto tra Quand’io penso al martire e Quant je pense au martire di Cornet

13Quant je pense au martire talvolta riprende in modo quasi letterale singole parole o immagini veicolate dalla canzonetta bembesca (cfr. Tabella 3) : è il caso, ad esempio, del terzo verso, che recupera l’idea della corsa (« corro » diventa « courant ») e dunque dell’affrettarsi verso la morte, abbandonata da Martin in favore di un più generico « à la mort me retire ». Dato dunque per scontato che il traduttore non ha rielaborato la traduzione di Martin, ma si è basato sul testo italiano48, non è invece possibile determinare se sia venuto a contatto con la canzonetta bembesca attraverso una copia degli Asolani, oppure lo abbia estrapolato dal madrigale di Arcadelt a cui la chanson allude musicalmente. Purtroppo, infatti, l’unica variante testuale che distingue il testo messo in musica da Arcadelt da quello tramandato dalla tradizione letteraria a stampa è « ogni » (v. 6) al posto di « pien di » e l’intero verso è stato espunto dalla chanson di Cornet : la metafora del porto, che occupava una posizione centrale nel testo bembesco ed era stata riproposta – in forma diversa – sia da Colin-Bucher che da Martin - è stata sostituita con i più immediatamente comprensibili « mort » e « trespas ». Peraltro, qualora il traduttore abbia preso spunto dal madrigale di Arcadelt e non da un’edizione degli Asolani, non si può nemmeno escludere con certezza che egli ignorasse la paternità bembesca della canzonetta, poiché le numerose edizioni musicali che contengono la composizione in questione non riportano il nome dell’autore del testo.

14I dodici versi bembeschi, articolati in tre quartine ben distinte che scandiscono tre diversi momenti (disperazione, consolazione, rapporto tra morte e vita) diventano sedici nella traduzione, in cui la struttura non è più così nettamente delineata. Interessante è la traduzione del secondo verso che, pur essendo alquanto libera, cerca di avvicinarsi alla sonorità del verso originario, con « amoureux » per « Amor » e, soprattutto, « effort » al posto di « forte ». Questi due termini, lontani dal punto di vista semantico pur avendo un’etimologia comune, utilizzano la stessa combinazione di suoni ; in questo modo è ripresa anche la rima della canzonetta di partenza tra « forte » e « morte », qui trasformata in « effort » – « mort ». Lo schema delle rime, a partire dal verso successivo, è differente da quello del modello : se la canzonetta procede tutta per rime incrociate (aBbA – cDdC – eFfE), la chanson, a eccezione dei primi quattro versi in rima incrociata, conta sei coppie di versi in rima baciata. Il traduttore cerca però di mantenere ove possibile le parole rima della canzonetta bembesca (« passo » / « pas », « sento » / « sent », « vita – infinita » / « vie – infinie »), secondo un procedimento che fu spesso adottato fin dal Medioevo nel tradurre poesia da una lingua all’altra49. Alcune porzioni della versione francese, che non trovano alcuna corrispondenza nel testo italiano, sembrano essere state aggiunte solo per conferire regolarità alla struttura poetica. L’ultima coppia di versi è ancora più libera : l’interpolazione di « O chose estrange à voir » – su cui ritornerò in seguito – costituisce un elemento di assoluta novità rispetto al testo originario, mentre il verso finale (« que mort fait vie avoir ») è una semplice variazione del quartultimo, di cui conserva il significato (« Et mort me rend la vie »).

Le scelte musicali

15Non si sa se il testo messo in musica da Cornet possa aver avuto una circolazione indipendente da quella della chanson. Ciò che è certo è che le scelte musicali adottate dal compositore mettono in rilievo alcuni aspetti che potrebbero apparire meno significativi a una semplice lettura dei versi50.

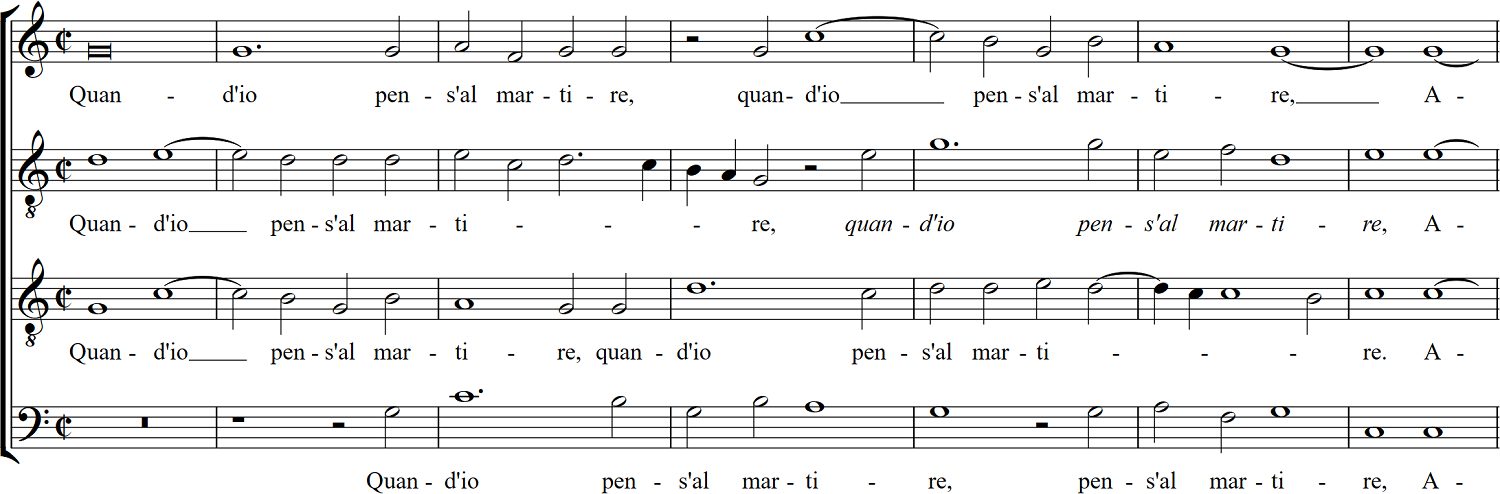

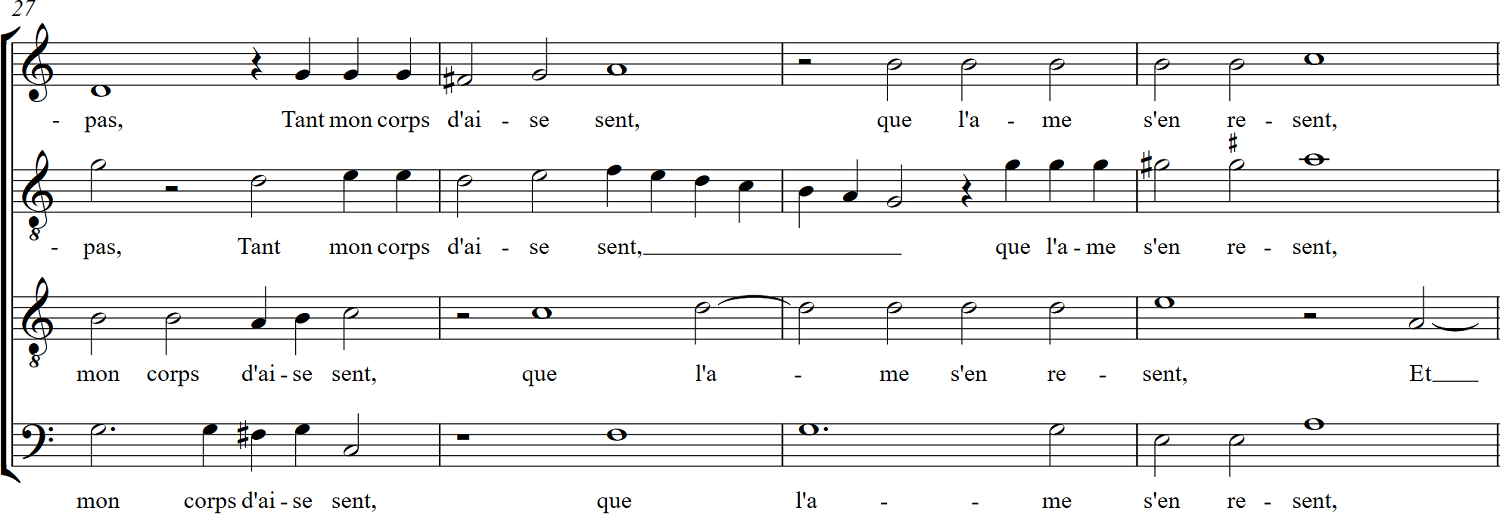

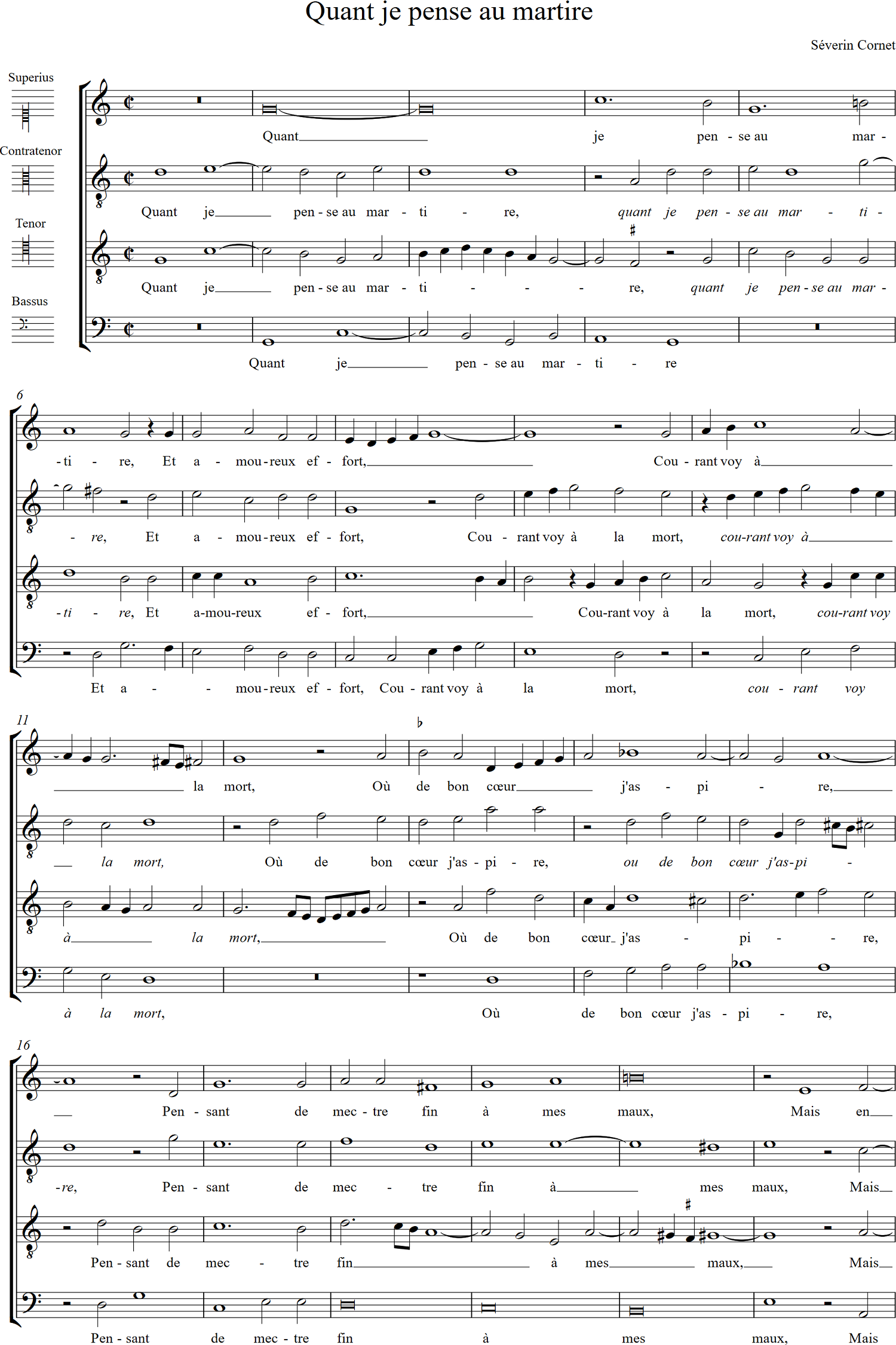

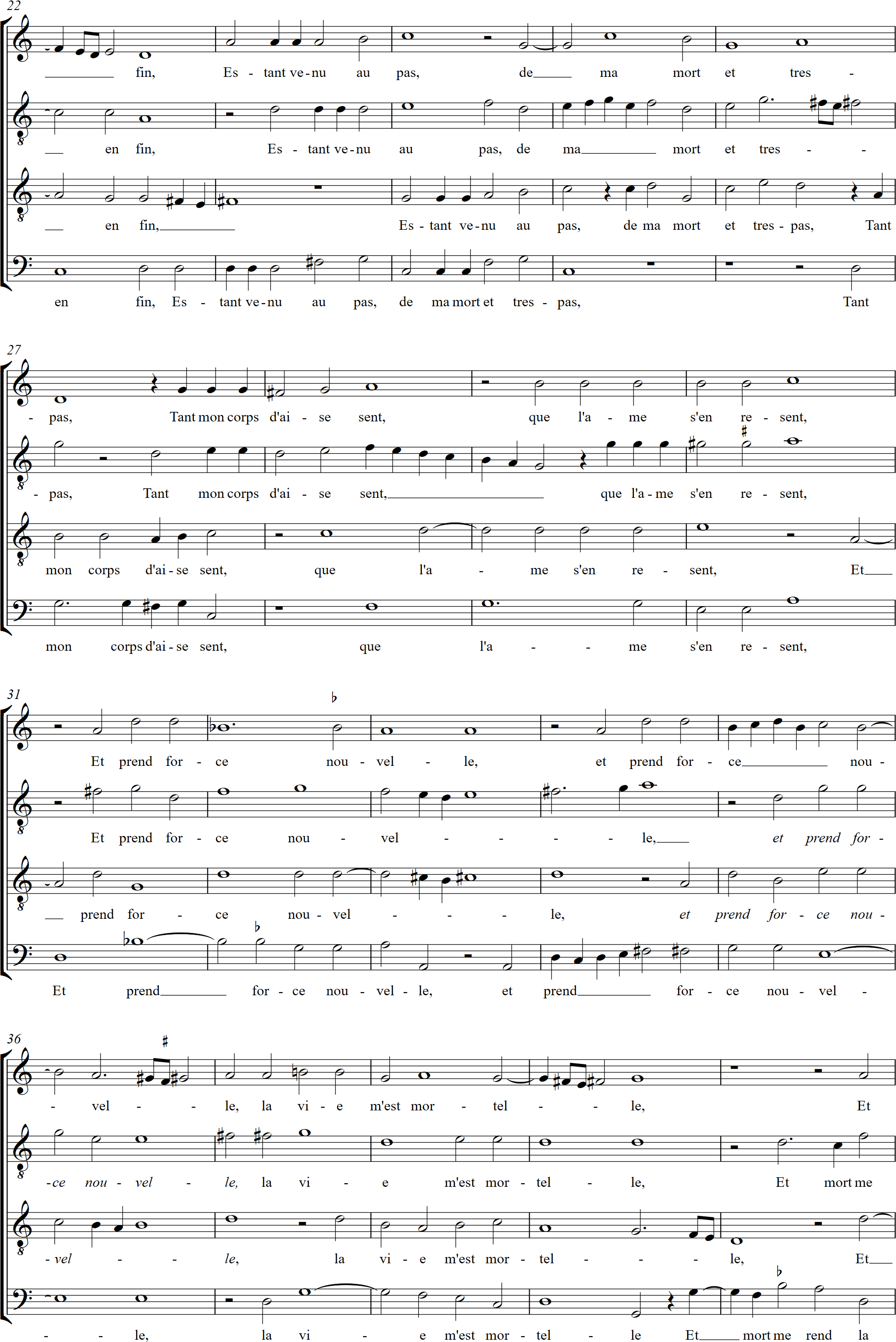

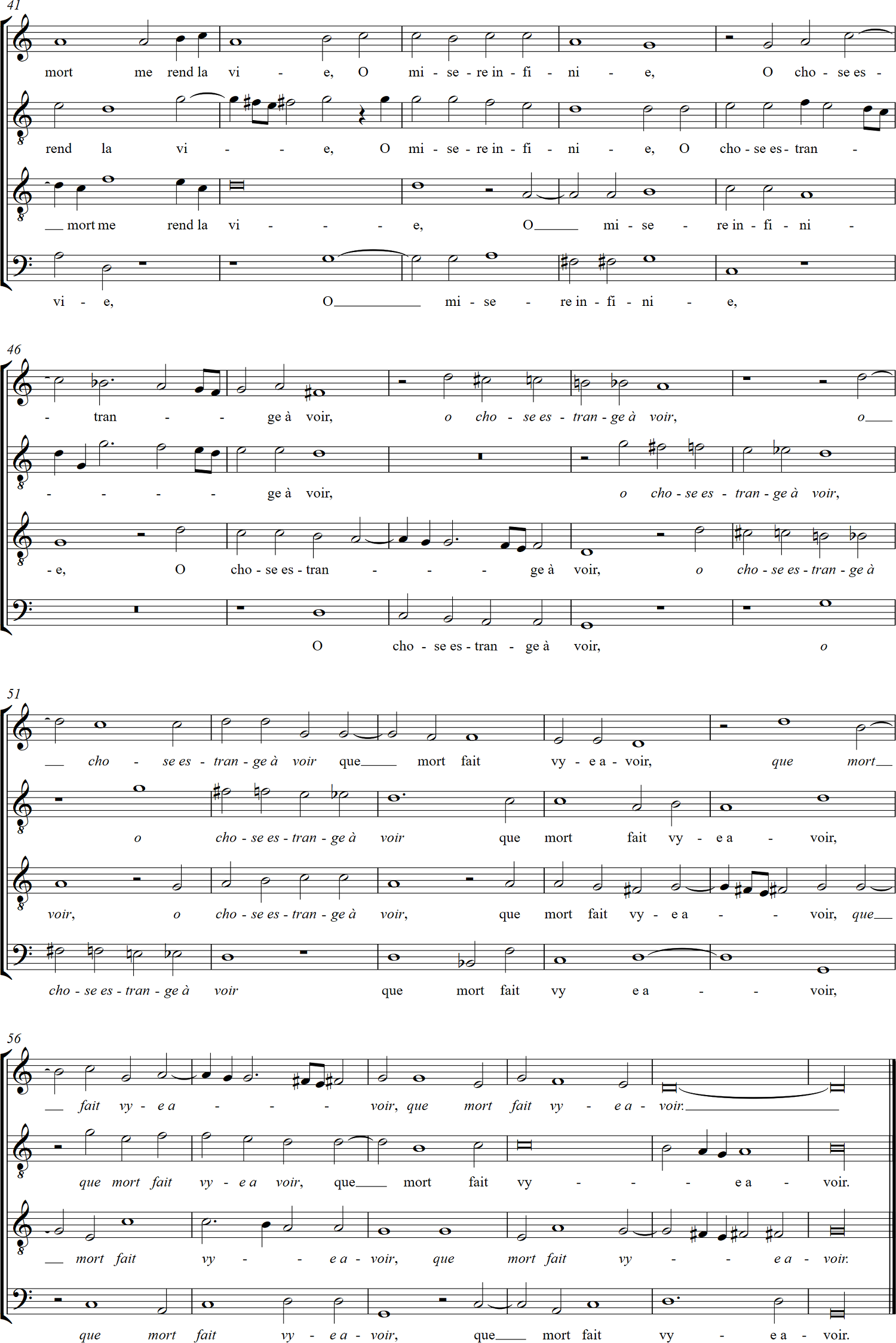

16All’inizio della chanson, Cornet cita il modello musicale di Arcadelt, inserendosi in una tradizione ben consolidata. La melodia assegnata alle parole Quant je pense au martire nel superius, nel tenor e nel bassus della chanson è infatti la stessa – pur con qualche modifica a livello ritmico – che Arcadelt dapprima utilizza nel tenor del suo madrigale e poi riprende nel bassus e nel superius alla seconda enunciazione del verso (fig. 1a e fig 1b). Peraltro, la chanson inizia con la stessa combinazione verticale delle voci di altus e tenor del modello, rinforzata però dall’aggiunta del bassus.

Fig. 1a : Jacques Arcadelt, Quand’io penso al martire, bb. 1-7

Fig. 1b : Séverin Cornet, Quant je pense au martire, bb. 1-6

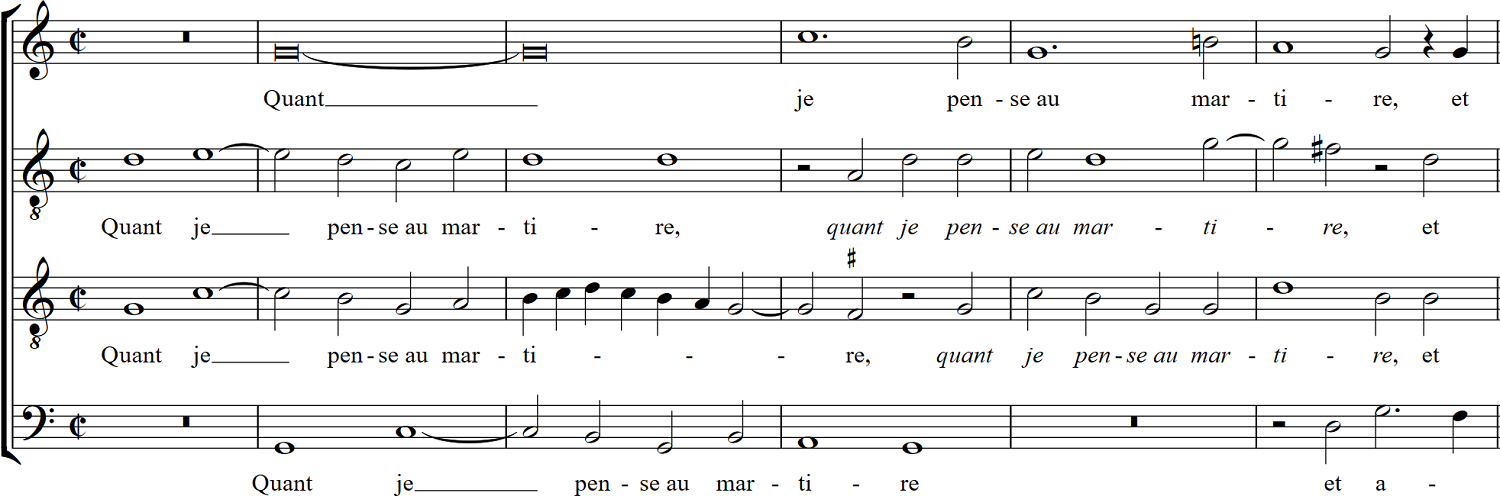

17Anche la testa del motivo su « corro per gir a morte », che Arcadelt fa intonare a tutte le voci, è ripresa da Cornet nel superius, nell’altus e nel tenor con un movimento ascendente che procede per gradi congiunti nell’ambito di una quarta che fa uso anche di semiminime, ad indicare la velocità della corsa (fig. 2a e fig. 2b).

Fig. 2a : Jacques Arcadelt, Quand’io penso al martire, bb. 12-16

Fig. 2b : Séverin Cornet, Quant je pense au martire, bb. 8-12

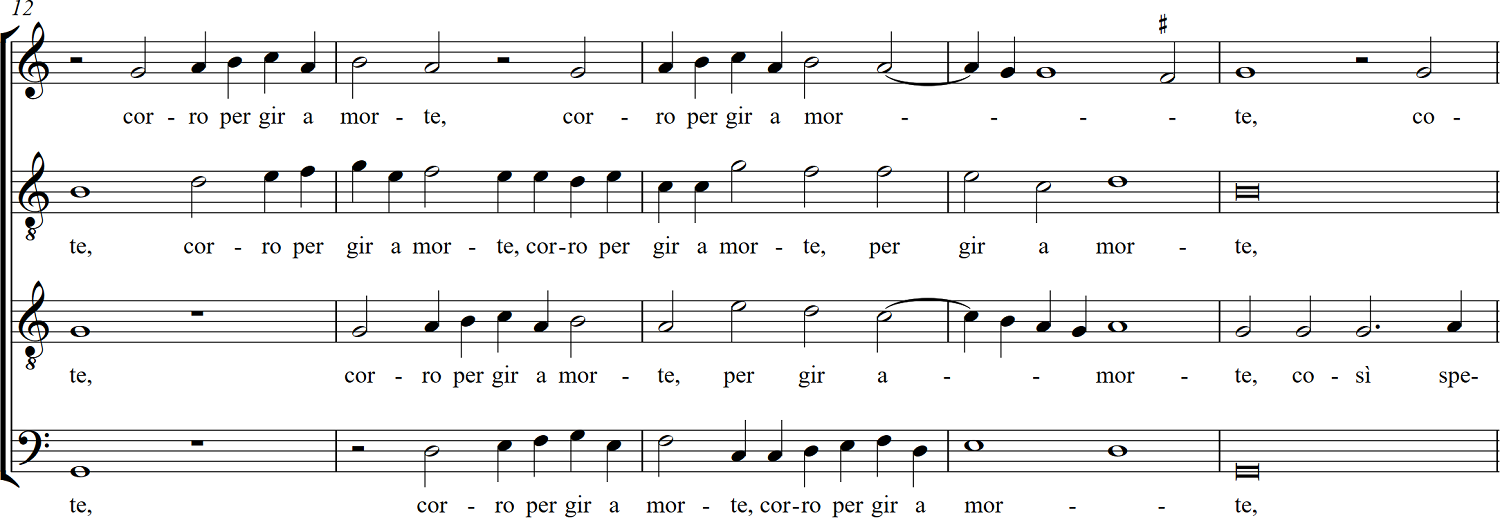

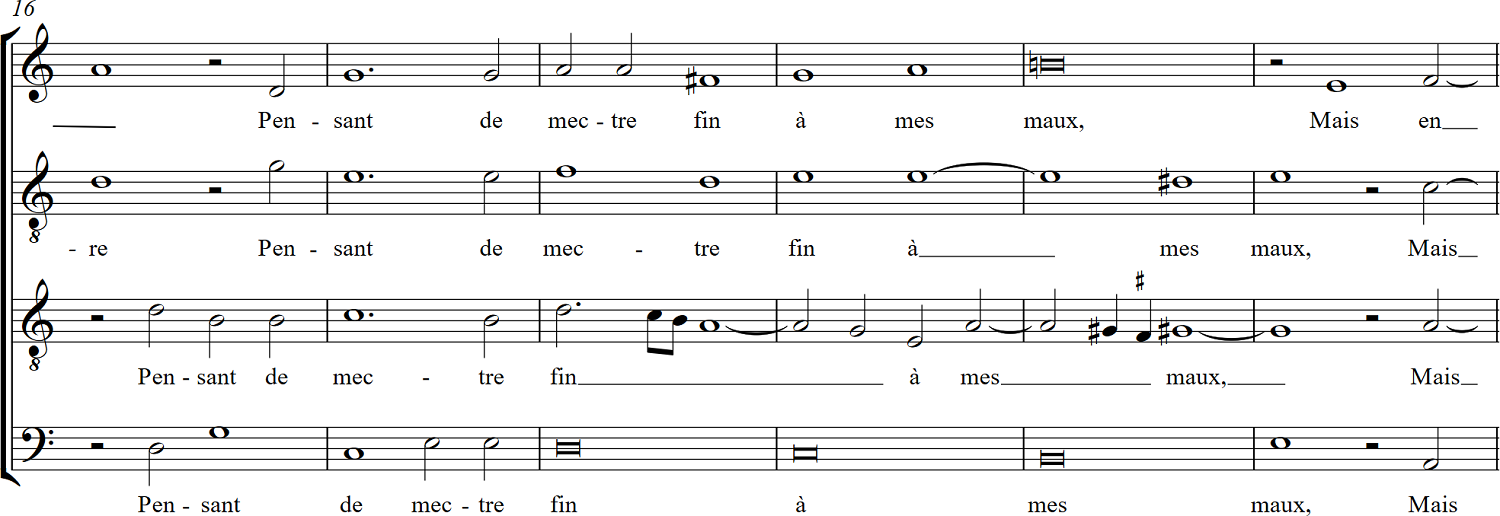

18Cornet, però, non si limita ad assegnare un’unica melodia a tutte le voci, preferendo invece variare sia gli intervalli melodici, sia il ritmo. Nel resto della composizione Cornet si allontana dal modello, sviluppando elementi originali e adottando procedimenti tipici dei madrigali italiani volti a sottolineare più efficacemente il significato del testo51. La scrittura della chanson, infatti, non è mai verticale e, per mettere in evidenza singole parole o concetti, il compositore inserisce madrigalismi o alterazioni inattese. Vengono invece tralasciate le sezioni in omoritmia e la ripetizione di passaggi musicali che invece si ritrovavano nel madrigale di Arcadelt. Anche l’utilizzo del ribattuto assume qui una connotazione nuova rispetto a quella che aveva nel madrigale : in corrispondenza di « que l’ame s’en resent » le voci entrano una dopo l’altra adottando figurazioni ritmiche differenti (cinque minime nel superius, tre semiminime e due minime alterate nel contratenor, una semibreve e tre minime nel tenor e una semibreve puntata seguita da una minima nel bassus ; cfr. fig. 3, bb. 28-30).

Fig. 3 : Séverin Cornet, Quant je pense au martire, bb. 27-30

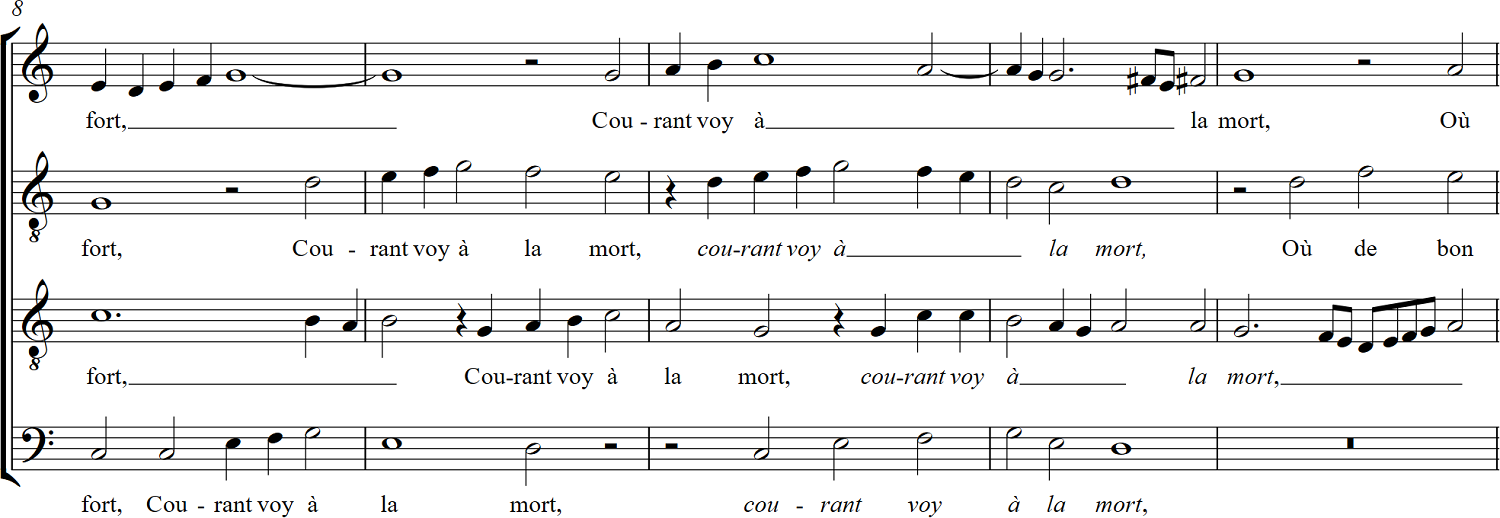

19Le scelte musicali adottate nella chanson fanno assumere ad alcune parole un rilievo particolare : ad esempio, la sillaba accentata di « pensant » (fig. 4, bb. 16-17) cade su una semibreve o semibreve puntata, rallentando il ritmo della composizione come se si trattasse effettivamente di una pausa per riflettere. La cadenza su « mes maux » (b. 20) presenta invece un inatteso re diesis, che inevitabilmente attira l’attenzione dell’ascoltatore su questo passaggio.

Fig. 4 : Séverin Cornet, Quant je pense au martire, bb. 16-21

20Cornet però non si limita a mettere in evidenza singoli vocaboli, ma aiuta anche a comprendere meglio l’articolazione del testo stesso, mettendo in risalto la congiunzione avversativa « mais » che costituisce uno snodo fondamentale nello svolgersi della lirica bembesca e segnalando il passaggio dall’idea del correre verso la morte a quella del trovare piacere pur in mezzo al tormento. Il contrasto tra i due stati d’animo, che Bembo introduce proprio con « Ma » all’inizio della seconda quartina, è particolarmente evidente nella chanson : infatti il superius, dopo una pausa di minima, intona « Mais » mentre le tre voci più gravi stanno ancora terminando la cadenza su « mes maux ». In seguito esse tacciono per la durata di una minima prima di rientrare tutte e tre insieme intonando a loro volta la parola « Mais ». La forza espressiva di questo passaggio è peraltro messa in evidenza dal gioco di assonanza creato dalla sovrapposizione del « mais » del superius al « maux » delle altre voci.

21Cornet non è l’unico compositore ad aver creato una chanson riprendendo il modello musicale di un madrigale preesistente e mettendo in opera procedimenti tipici di quel genere abbinati a una traduzione francese del testo. Già nel 1571 Fabrice Caietain, compositore di origine italiana attivo in Francia, aveva pubblicato una chanson composta sulla traduzione francese della sestina petrarchesca Alla dolce ombra52. Il testo, A la doulce ombre, è tratto da un volume di traduzioni delle rime “in vita di Madonna Laura” ad opera di Vasquin Philieul, pubblicato a Parigi nel 154853. L’intonazione musicale di Caietain, inserita in un suo volume di chansons a sei voci54, cita invece ripetutamente il madrigale Alla dolce ombra di Cipriano de Rore (pubblicato nel 1550)55, riprendendone anche l’incipit.

22In quegli stessi anni anche Claude Le Jeune, nato attorno al 1530 a Valenciennes come Cornet, compose due chansons adottando questo stesso procedimento : Un jour estant seulet e Amour, quand fus-tu né ?56. Nel primo caso il testo è costituito dalla traduzione di Clément Marot della canzone petrarchesca Standomi un giorno¸ apparsa a stampa attorno al 153357. Il testo di Petrarca fu messo in musica a più riprese nel corso del xvi secolo58 e la chanson di Le Jeune, inclusa nel suo Livre de melanges pubblicato ad Anversa da Plantin nel 1585 e ristampato l’anno successivo a Parigi da Le Roy & Ballard59, cita come modello musicale il madrigale Standomi un giorno di Orlando di Lasso. Analogo è l’impiego da parte di Le Jeune del madrigale di Adrian Willaert Quando nascesti Amore come punto di partenza per Amour, quand fus-tu né ?, dialogo a sette voci incluso nella raccolta postuma Le printemps de Claud. Le Jeune, stampata a Parigi dalla vedova Ballard e dal figlio Pierre nel 160360. In questo caso l’originario testo italiano, opera di Panfilo Sasso, fu tradotto in francese da Philippe Desportes, che lo incluse nel primo libro di Les amours de Diane, pubblicato per la prima volta tra le Premieres oeuvres nel 1573, a Parigi, per i tipi di Robert Estienne61.

23Benché finora, a mia conoscenza, non siano stati messi in evidenza altri casi simili, è possibile che altri autori francofoni si siano cimentati nella stessa operazione in quello stesso periodo. Peraltro, se è vero che la chanson di Cornet è stata pubblicata poco dopo quella di Caietain e alcuni anni prima di quelle di Le Jeune, non è possibile stabilire se questi compositori conoscessero le rispettive opere o se abbiano creato chansons con esiti simili in maniera del tutto indipendente. Al di là della somiglianza del procedimento adottato, il principale elemento di interesse della chanson di Cornet risiede nelle caratteristiche del testo messo in musica : mentre le traduzioni utilizzate da Caietain e Le Jeune per le proprie composizioni sono state estrapolate da opere a stampa e dunque erano già pronte e potevano essere utilizzate anche da altri compositori, il testo di Quant je pense au martire non è attestato altrove, e ritengo sia stato approntato contestualmente alla composizione della musica.

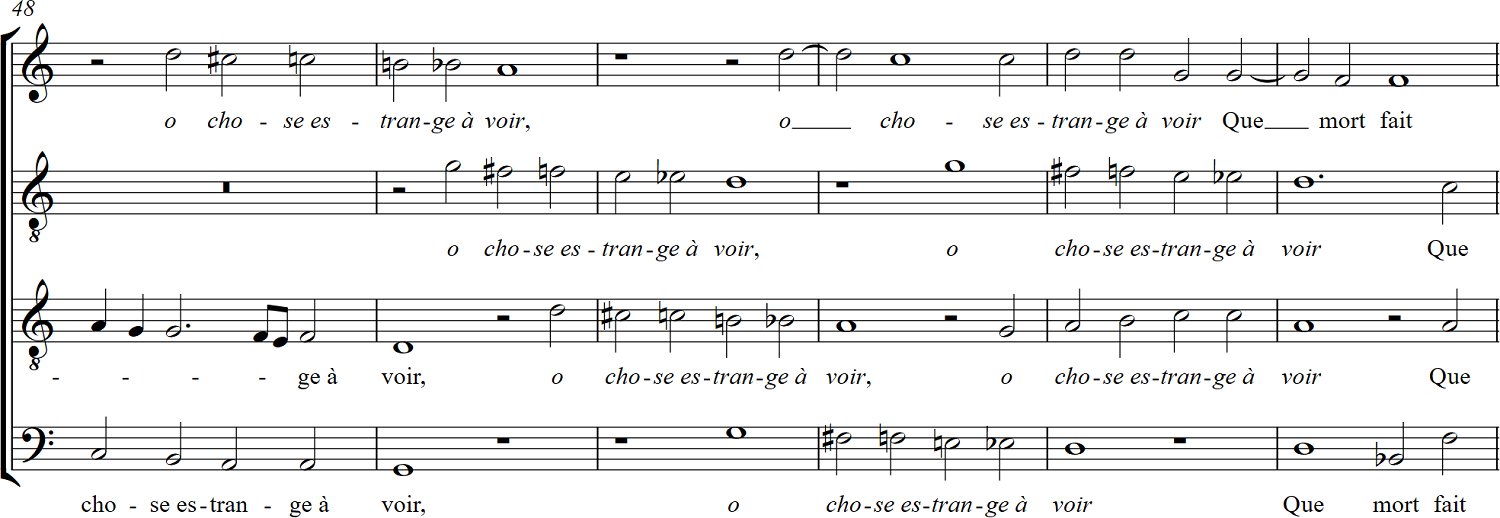

24Un indizio in tal senso, a mio avviso, è rappresentato dal penultimo verso (« O chose estrange à voir »). Questo verso e il concetto ivi espresso, come ho sottolineato prima, non si trovano nella canzonetta bembesca, ma assumono un ruolo centrale nell’intonazione di Cornet. Essi, infatti, sono associati a una discesa cromatica nell’ambito di un intervallo di quarta, proposta in imitazione alla quinta o quarta inferiore in tutte le voci (cfr. fig. 5).

Fig. 5 : Séverin Cornet, Quant je pense au martire, bb. 48-53

25L’utilizzo del cromatismo è un espediente spesso utilizzato nelle composizioni della seconda metà del Cinquecento per sottolineare parole o concetti chiave62. Il passaggio di Cornet, però, oltre a produrre un particolare effetto sonoro, è anche un ineludibile punto di riferimento visivo in ciascuno dei quattro libri parte. Peraltro, non è certo casuale il fatto che in tre voci (superius, tenor e bassus) esso è posta esattamente nella stessa posizione, a cavallo tra gli ultimi due pentagrammi, con la prima nota sul penultimo e le altre quattro a capo ; nel contratenor, invece, la melodia in questione si trova nel mezzo dell’ultimo pentagramma, ma non passa certo inosservata, poiché è ripetuta due volte, una immediatamente dopo l’altra. Il verbo « voir » assume in questo contesto un significato particolare. Infatti, l’unico modo per ‘vedere’ questa ‘cosa strana’ è concentrare lo sguardo sulla musica. La semplice lettura del testo o l’ascolto della chanson senza avere sotto gli occhi i libri parte non possono infatti rendere pienamente conto di questo riferimento alla sfera semantica della vista. Questa aggiunta alla canzonetta bembesca si spiega solo combinando le parole con la discesa cromatica e, se da un lato è del tutto accessoria e non serve a chiarificare passaggi del testo originario, dall’altro è un espediente utile per porre l’accento sull’abilità del compositore.

Considerazioni finali

26L’interesse di Séverin Cornet per il madrigale di Arcadelt e l’intertestualità che lega la chanson al modello si inseriscono nel più ampio contesto del fascino che la cultura italiana esercitò negli altri paesi europei nel corso di tutto il Cinquecento. A livello musicale, l’influenza italiana si diffuse grazie alla circolazione di stampe e manoscritti e agli spostamenti di musicisti e compositori da e verso la penisola, e si concretizzò nelle intonazioni musicali su testi italiani composte oltralpe e nell’applicazione di procedimenti madrigalistici in repertori afferenti ad altri ambiti linguistici.63 Numerose chansons risentono chiaramente dell’influenza della scrittura madrigalistica. Tra di esse, quelle composte a partire dalla traduzione più o meno libera di un testo italiano (spesso di Petrarca)64 mostrano in maniera ancora più evidente che il rapporto con la musica e la poesia italiane non si limita ad un omaggio, ma, contemporaneamente, è anche appropriazione e superamento del modello.

27La chanson Quant je pense au martire di Cornet va dunque letta sullo sfondo più ampio dell’italianismo musicale dell’epoca. Come già evidenziato, altri esempi di chansons basate su madrigali italiani il cui testo è stato tradotto in francese sono stati oggetto di studio in anni recenti. La particolarità del caso di Cornet deriva però dal fatto che la traduzione del testo utilizzata non è attestata altrove in fonti letterarie o musicali e che, a mio avviso, è stata concepita di pari passo con la sua intonazione. Sull’identità dell’anonimo traduttore si possono solo formulare ipotesi. A mio parere, dato lo stretto legame tra testo e musica, potrebbe trattarsi dello stesso Cornet che quasi certamente conosceva la lingua italiana e poteva dunque prestarsi a questo esercizio di traduzione e integrazione del testo di Bembo che culmina nel verso « o chose estrange à voir », aggiunta del tutto superflua dal punto di vista letterario che però diventa musicalmente il punto di maggiore interesse della composizione. Allo stesso modo, la sostituzione di « sperando » con « pensant », che è un intervento del tutto arbitrario dal punto di vista della resa del testo bembesco65, è una scelta lessicale precisa che, modificando il senso del verso, offre la possibilità al compositore di rappresentare musicalmente l’atto del pensare con valori lunghi.

28Omaggiando esplicitamente Arcadelt nell’incipit della propria chanson, Cornet mostra la consapevolezza di inserirsi in una tradizione ben consolidata di diffusione della canzonetta bembesca in ambito musicale. La decisione di proporre una nuova traduzione del testo, invece di basarsi su quella certamente diffusa di Jean Martin (ammesso che Cornet la conoscesse) o di conservare l’originale italiano, è però un elemento di grande novità e permette al compositore di misurarsi direttamente con la canzonetta, che non è più assunta come un testo già pronto per l’uso, tramandato identico per decenni, ma viene rimodellata in base alle nuove esigenze espressive del compositore.

29Indipendentemente dal fatto che Cornet fosse effettivamente a conoscenza della paternità di Quand’io penso al martire oppure la ignorasse, la sua chanson rappresenta dunque un’interessante testimonianza della ricezione del testo bembesco nel corso del xvi secolo, mostrando come, a più di settant’anni dalla sua concezione, Quand’io penso al martire fosse ancora in grado di stimolare l’interesse e sollecitare un dialogo tra generazioni e culture diverse.

Appendice : Séverin Cornet, Quant je pense au martire

Criteri editoriali

30La trascrizione del testo rispetta le lezioni presenti nei libri parte del superius e del bassus, con interventi editoriali minimi volti a distinguere u/v, i/j, à/a e où/ou. Contratenor e tenor presentano alcune varianti grafiche, che qui non vengono riprodotte. Le ripetizioni di segmenti testuali indicate nei libri parte con il segno :// : sono state integrate nella trascrizione in corsivo.

31L’edizione della musica rispetta il principio dell’integer valor. Ogni voce è preceduta dall’incipit diplomatico che mostra la chiave antica. Tutte le alterazioni presenti nella stampa sono state riportate nella trascrizione ; ogni alterazione si riferisce esclusivamente alla singola nota davanti alla quale è posizionata. Le alterazioni suggerite sono poste sopra il pentagramma in carattere più piccolo.

Apparato critico

32bb. 60-61, superius : la longa re4 è stata corretta in re3 per evitare il salto di settima ascendente.

Notes

1 Questo contributo è stato preparato nell’ambito del progetto Pietro Bembo’s soundscape : a musical tour in the early modern Italian peninsula, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea con il Marie Skłodowska Curie grant agreement No 101025775 e condotto presso l’Università degli Studi di Padova. Ringrazio Marina Toffetti per aver riletto il testo e per i preziosi suggerimenti.

2 Per l’edizione critica del testo e un’accurata disamina delle questioni principali relative alla sua concezione e trasmissione si rimanda a Pietro Bembo, Gli Asolani, ed. Giorgio Dilemmi, Firenze, Accademia della Crusca, 1991.

3 Il testo completo della lettera è edito in Pietro Bembo, Lettere, ed. Ernesto Travi, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1987-1993 (Collezione di opere inedite o rare), n° 22.

4 Cfr. Carlo Dionisotti, «Introduzione a Prose e rime», Id., Scritti sul Bembo, ed. Claudio Vela, Torino, Einaudi, 2002 (Biblioteca Einaudi, 145), pp. 23-76, in part. p. 32.

5 Si tratta del ms. Cl. VI.4 (= 1043); il testo, in bella copia, è corredato da correzioni autografe. La datazione è stata proposta da Dilemmi in Bembo, Gli Asolani, pp. xli-xliv; si vedano però le precisazioni di Claudia Berra, La scrittura degli “Asolani” di Pietro Bembo, Firenze, La Nuova Italia, 1996 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 164), pp. 24-25.

6 Per un approfondimento della questione si rimanda all’introduzione di Pietro Bembo, Le rime, ed. Andrea Donnini, Roma, Salerno Editrice, 2008.

7 L’ipotesi è stata formulata da Donnini in Bembo, Le rime, vol. 1, p. 144. Nella lettera in questione, Bembo menziona «una canzoncina pur oggi nata, a gara del vostro Yo pienso si me muriesse», facendo riferimento ad un componimento in lingua spagnola che Lucrezia Borgia gli aveva da poco inviato. Nel comporre Quand’io penso al martire, Bembo potrebbe aver preso spunto da una canzonetta spagnola di Juan Ràm de Escrivà che sviluppa temi analoghi. Per approfondimenti riguardanti l’interesse di Bembo per la cultura e la lingua spagnola, cfr. Massimo Danzi, La biblioteca del cardinal Pietro Bembo, Genève, Droz, 2005 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 399), pp. 82-84. Per l’edizione moderna della lettera si rimanda a Bembo, Lettere, n° 151, e a Lucrezia Borgia e Pietro Bembo, La grande fiamma: lettere 1503-1517, ed. Giulia Raboni, Milano, Archinto, 1989 (Le vele), p. 33 (con la variante «canzonina»).

8 Venezia, Biblioteca Marciana, mss. It.Cl.IV.1795-1798. Per la descrizione dei libri parte, la datazione e l’edizione critica del contenuto, si veda Apografo miscellaneo marciano: frottole canzoni e madrigali con alcuni alla pavana in villanesco: edizione critica integrale dei Mss. Marc. It. Cl. IV, 1795-1798, ed. Francesco Luisi, Venezia, Fondazione Levi, 1979.

9 Firenze, Biblioteca del Conservatorio, MS Basevi 2495; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MSS Magl. XIX.99-102; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MSS Magl. XIX. 122-5. Le numerose concordanze di questo madrigale sono elencate in Mary S. Lewis, Antonio Gardano, Venetian Music Printer 1538-1569: A Descriptive Bibliography and Historical Study, vol. 1, New York, Routledge, 1988 (Garland Reference Library of the Humanities 718), p. 207.

10 Nel dedicare questa raccolta a Leone Orsini, Gardano specifica che si tratta di una «seconda impressione» di un’edizione precedente (di cui purtroppo nessun esemplare è conservato) che è stata corretta e ampliata con l’aggiunta di dieci madrigali. La prima edizione, che risale probabilmente al 1538, fu seguita da un’edizione pirata milanese menzionata nella stessa dedica. Per maggiori dettagli, si rimanda a Thomas Whitney Bridges, «The Publishing of Arcadelt’s First Book of Madrigals», Tesi di dottorato, Harvard University, 1982, pp. 67-74, e Lewis, Antonio Gardano, p. 182, n° 3; la dedica è riprodotta integralmente ibid. a p. 183. Non è dato sapere se Quand’io penso al martire fosse incluso già nella prima edizione o se invece sia uno dei dieci madrigali aggiunti nella seconda. A tal proposito si veda anche Iain Fenlon e James Haar, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century: Sources and Interpretation, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sidney, Cambridge University Press, 2013, p. 240.

11 Cfr. Iain Fenlon, Musica e stampa nell’Italia del Rinascimento, Milano, Sylvestre Bonnard, 2001, p. 92.

12 L’estrarre testi da stampe musicali era un procedimento comune tra i compositori dell’epoca, ma ciò non implicava necessariamente che nelle nuove composizioni vi fossero riferimenti alla musica alla quale quei testi erano in origine abbinati; cfr. James Haar, «The Madrigal Book of Jean Turnhout (1589) and Its Relationship to Lasso», Orlando di Lasso Studies, ed. Peter Bergquist, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 183-202, in part. p. 183.

13 Non si dà conto in questa sede dei numerosi arrangiamenti strumentali del madrigale di Arcadelt, per i quali si rimanda a Bridges, «The Publishing of Arcadelt’s First Book», pp. 729-730.

14 Nel corso del xvi secolo il Cortegiano, pubblicato nel 1528, fu tradotto in spagnolo, francese, inglese, tedesco e latino; per dettagli sulle singole traduzioni, si veda Peter Burke, Le fortune del Cortegiano. Baldassarre Castiglione e i percorsi del Rinascimento europeo, Roma, Donzelli Editore, 1998, pp. 55-79. Per le imitazioni, cfr. ibid., pp. 81-97.

15 Addirittura, secondo Jean Balsamo, Les rencontres des muses: italianisme et anti-italianisme dans les lettres françaises de la fin du XVIe siècle, Géneve, Slatkine, 1992 (Bibliothèque Franco Simone, 19), p. 203, i frequenti riferimenti alle Prose nelle opere di letterati francesi coevi sono da considerarsi luoghi comuni e non sembrano derivare da un’effettiva lettura dell’opera. La seconda edizione delle Prose, tuttavia, figura tra le fonti della «prima grammatica italiana per francofoni», La grammaire italienne, composée en Françoys di Jean-Pierre de Mesmes, pubblicata a Parigi da Gilles Corrozet nel 1548; cfr. Nicole Bingen, L’insegnamento dell’italiano nei Paesi di lingua francese, in Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento: confronti e relazioni. 1. L’Italia e il mondo romanzo, ed. Mirko Tavoni e Pietro U. Dini, Modena, Panini, 1996 (Istituto di studi rinascimentali, Ferrara), pp. 419-441, in part. pp. 424-425.

16 Bembo, Lettere, n° 282.

17 Il titolo completo dell’opera è il seguente: Les Azolains de Monseigneur Bembo, De la nature d’Amour. Traduictz d’Italien en Francoys par Jehan Martin, trad. Jean Martin, Paris, Vascosan & Corrozet, 1545. Per una lista esaustiva delle edizioni e ristampe de Les Azolains, si veda Jean Balsamo, Les traductions de l’italien en français au xvie siècle, Fasano, Paris, Schena Editore, Hermann editeurs, 2009 (Biblioteca della ricerca; Bibliographica, 2), pp. 123-124. Il riferimento all’edizione di Comin de Trino è ricavabile dalla nota « Le traducteur aux lecteurs », al termine dell’opera, nella quale Martin specifica di aver tradotto il testo a partire da un esemplare dell’edizione del 1540.

18 L’Arcadie de Messire Jaques Sannazar gentil homme Napolitain, excellent Poete entre les modernes, mise d’Italien en Francoys par Jehan Martin. Per notizie riguardanti quest’opera si veda Jacqueline Boudard, «Un exemple de diffusion de la pastorale italienne au xvie siècle: la première traduction française de l’Arcadia de Jacopo Sannazaro par Jean Martin», Réforme, Humanisme, Renaissance, 12/1, 1980, pp. 22-32.

19 Martin parla della traduzione con queste parole (fol. 2r): «Qui m’estoit, a la verité, une charge presque insupportable, tant pour la gravité de la matiere, pleine pour la pluspart de philosophie morale, et saincte Theologie, que pour la diversité des rymes, en quoy me treuve peu exercité».

20 Le correzioni non coinvolgono Quand je pense au martyre.

21 Si veda la sezione «Aux lecteurs des presens Discours» in Claude de Taillemont, Discours des Champs faëz: A l’honneur, et exaltation de l’Amour et des Dames [1553], ed. Jean-Claude Arnould, Genève, Droz, 1991 (Textes littéraires français), p. 50: «Les Azolains qui sont bien inventez / Et ne sont pas aussi moins bien traduits, / Sont leuz, releuz, estimez et vantez / Par gens d’esprit et à l’amour induits». Per considerazioni relative alla reale influenza degli Asolani sull’opera di Taillemont, cfr. ibid., pp. 10-11.

22 RISM A/I P 2019.

23 RISM B/I 1575/4, f. 47v. Sebbene non si conoscano tutti i dettagli di questa collaborazione, essa fu certamente vantaggiosa per Phalèse, che, grazie a Bellère, poté ampliare il proprio mercato e vendere con facilità le proprie edizioni ad Anversa. Probabilmente Bellère fornì anche un sostegno economico per la realizzazione delle edizioni più costose. Cfr. Henri Vanhulst, Catalogue des éditions de musique publiées à Louvain par Pierre Phalèse et ses fils, 1545-1578, Bruxelles, Palais des Académies, 1990 (Académie royale de Belgique; Mémoires de la classe de beaux-arts; Collection in-8°, 2e série, XVI/2), p. xii. Le riproduzioni di tre dei quattro libri parte sono consultabili sul sito della Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek di Kassel (consultato il 12 aprile 2022; superius: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HU2E2H5P56IOXHPFVPIXA5VIG4JZHS4X; contratenor: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/ZIZJZOUOWMFVNZN4JWLZGDCQGHIWBPOY; tenor: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/CLVE6GYV6LTDJEJL7IY5G7DYTDTDD7BL). Il bassus, di cui al momento non esistono riproduzioni online, è conservato presso la Biblioteka Jagiellońska di Cracovia e la New York Public Library for the Performing Arts di New York. Per l’elenco di tutti i libri parte superstiti si rimanda a RISM: Répertoire international des Sources Musicales (URL: https://opac.rism.info/search?id=993120615&View=rism, consultato il 12 aprile 2022).

24 Per una scheda dettagliata riguardante la raccolta e le composizioni in essa contenute, cfr. Vanhulst, Catalogue des éditions de musique, n° 177, pp. 214-217, che però non segnala le concordanze. Per informazioni relative alle concordanze delle singole chansons si veda il Catalogue de la chanson française à la Renaissance (URL: http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/, consultato il 12 febbraio 2022); per quanto riguarda invece i madrigali, si rimanda al database RePIM: Repertorio della Poesia Italiana in Musica, 1500-1700, a cura di Angelo Pompilio (URL: http://repim.muspe.unibo.it/default.aspx, consultato il 12 febbraio 2022).

25 Da qui in poi i termini chanson e madrigale, se non accompagnati da ulteriori precisazioni, indicano rispettivamente composizioni su testo francese e su testo italiano, senza tener conto delle loro caratteristiche stilistiche. Per quanto riguarda i cosiddetti «madrigali francesi», si rimanda alla nota 50.

26 Kristine K. Forney, «Antwerp’s Role in the Reception and Dissemination of the Madrigal in the North», Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale (Bologna, 27 agosto - 1 settembre 1987, Ferrara - Parma, 30 Agosto 1987), ed. Angelo Pompilio et al., Torino, EDT, 1990, pp. 239-253, in part. pp. 239-240. Sulla presenza italiana ad Anversa si veda anche Gerald R. Hoekstra, «The Reception and Cultivation of the Italian Madrigal in Antwerp and the Low Countries, 1555-1620», Musica Disciplina, 48, 1994, pp. 125-187, in part. pp. 133-134.

27 Cfr. Hoekstra, «The Reception and Cultivation», pp. 152-154 e 165. Peraltro, come sottolineato da Forney, «Antwerp’s Role», p. 248, Phalèse vendeva le proprie raccolte anche alla fiera di Francoforte e dunque puntava ad allargare il mercato al di fuori dei Paesi Bassi meridionali.

28 Cfr. Frédéric Perrenot, Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, ed. A. L. P. de Robaulx de Soumoy, Bruxelles, Société de l’histoire de Belgique, 1890, p. vi.

29 RISM B/I 1567/11 e 1569/17; RISM A/I C 4229 (1570).

30 Forney, «Antwerp’s Role», p. 247, formula una tale ipotesi per Monte, che probabilmente si trovava ad Anversa nel 1570 (vedi anche ibid., p. 250, n. 14).

31 Castro visse ad Anversa tra il 1569 e il 1576 e vi ritornò nel 1586; cfr. Hoekstra, «The Reception and Cultivation», pp. 142-143. La collaborazione con Phalèse risale al 1570, quando lo stampatore pubblicò una raccolta interamente dedicata a chansons e madrigali di Castro (RISM A/I C 1469); cfr. Forney, «Antwerp’s Role», p. 247.

32 Susan Bain, Henri Vanhulst, «Phalèse family», Grove Music online, updated bibliography 20 July 2005 (URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.21541, consultato il 18 gennaio 2022).

33 RISM A/I C 1468; il madrigale è stato successivamente incluso in una raccolta stampata da Pierre Phalèse e Jean Bellère nel 1582 (RISM A/I C 1475).

34 La ripresa letterale della combinazione di Altus e Tenor del madrigale di Arcadelt nell’incipit della chanson di Cornet (assente nella composizione di Castro) non lascia dubbi a proposito del modello utilizzato da Cornet. Peraltro, nella prosecuzione della chanson non si trovano elementi mutuati inequivocabilmente dal madrigale di Castro.

35 La biografia di Cornet in Donna G. Cardamone, Kristine Forney, «Cornet, Séverin», Grove Music online, 2001 (URL: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.06512, consultato il 10 dicembre 2021) si basa essenzialmente su Georges van Doorslaer, «Séverin Cornet compositeur - maitre de chapelle (+1530-1582)», De Gulden Passer, 3/4, 1925, pp. 163-206, e deve essere integrata con l’indicazione della presenza di Cornet a Gand fornita da Bruno Bouckaert, «La committenza musicale nelle chiese collegiate e parrocchiali di Ghent fra tardo Medioevo e prima epoca moderna», Produzione, circolazione e consumo: consuetudine e quotidianità della polifonia sacra nelle chiese monastiche e parrocchiali dal tardo Medioevo alla fine degli antichi regimi, ed. David Bryant, Elena Quaranta, Bologna, Il Mulino, 2006 (Quaderni di musica e storia 5), pp. 333-354, in part. p. 352.

36 RISM B/I 1581/4: «Car hantant l’Italie, il y a sceu choisir / (Et en a rapporté) l’utile Théorique, / Richement mariée aux doux de sa pratique : / Comme juger pourrez, l’escoutant à loisir».

37 RISM A/I C 3944. Non si conoscono dettagli biografici sul dedicatario; sulla possibile connessione con la famiglia Doria residente ad Anversa, cfr. Doorslaer, «Séverin Cornet», p. 73. Un altro membro della famiglia Doria, Bartolomeo, è citato da Hubert Waelrant nella prefazione ad un libro di madrigali come patrono. Cfr. Forney, «Antwerp’s Role», p. 241.

38 Questa possibilità è contemplata da Doorslaer, «Séverin Cornet», p. 164. Va però ricordato che, in generale, la creazione di canzoni napoletane non è necessariamente legata alla presenza effettiva di un compositore nell’Italia meridionale: è emblematico a tal proposito il caso di Adrian Willaert, che fu uno dei principali compositori di canzoni villanesche nonostante, ad eccezione di un breve soggiorno a Roma, avesse trascorso tutti i suoi anni italiani nella Pianura Padana e a Venezia (cfr. Nino Pirrotta, «Willaert e la canzone villanesca», Scelte poetiche di musicisti: teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero, ed. Nino Pirrotta, Venezia, Marsilio, 1987, pp. 13-42, in part. pp. 13-14). Peraltro, delle quaranta canzoni contenute nella raccolta di Cornet, quattordici sono rielaborazioni di composizioni preesistenti il cui superius è trasformato in un tenor su cui costruire la nuova composizione; i modelli sono per lo più tratti da raccolte di Villotte alla napolitana stampate da Gardano negli anni ’60 del Cinquecento; cfr. Forney, «Cornet, Séverin».

39 La fleur de chansons à trois parties, Phalèse e Bellère, 1574 (RISM B/I 1574/3).

40 RISM B/I 1581/7. Cornet afferma di averlo scelto come dedicatario non solo perché apprezza la musica, ma anche «per haver lei la lingua Italiana non meno propria e famigliare che la sua materna».

41 Villiers de l’Isle-Adam figura nell’epistolario bembesco come destinatario di cinque lettere scritte tra il 1524 e il 1539, ma non è dato sapere se Colin-Bucher sia venuto in contatto con l’opera di Bembo proprio attraverso di lui o in maniera del tutto indipendente.

42 Si tratta del ms. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Français 24319; edizione moderna in Joseph R. Denais, Les poésies de Germain Colin Bucher: un émule de Clément Marot, Paris, Techener, 1890. Quand je pense au martyre (ibid., p. 154, n° 123) è introdotto dalla didascalia «L’acteur a par soy». Oltre all’edizione di 290 liriche di Colin-Bucher, il volume contiene anche una sua breve biografia.

43 Come indicato da James Hutton, «Germain Colin Bucher and Girolamo Angeriano», Modern Language Notes, 57/4, 1942, pp. 260-264, ben cinquanta componimenti inclusi nella raccolta sono traduzioni di testi tratti dagli Erotopaignion dell’umanista Girolamo Angeriano, stampati a Firenze nel 1512. Altri otto sono invece traduzioni di poemi di Ercole Strozzi (sette) e del padre Tito Vespasiano (uno), inclusi in una raccolta postuma pubblicata da Aldo Manuzio a Venezia nel 1513; cfr. James Hutton, «Germain Colin Bucher and the Strozzi», Modern Language Notes, 58/7, 1943, pp. 522-523.

44 Edizione del testo a cura di Joseph R. Denais, tratta da Id., Les poésies, p. 154.

45 Il testo è trascritto a partire dalla princeps de Les Azolains; l’unico intervento editoriale è la normalizzazione di i/j.

46 Edizione critica del testo a cura di Giorgio Dilemmi, tratta da Bembo, Gli Asolani, pp. 98-99.

47 Il testo qui riprodotto rispetta le lezioni presenti nei libri parte del superius e del bassus, con interventi editoriali minimi volti a distinguere u/v, i/j, à/a e où/ou (cfr. i criteri editoriali in Appendice). La scelta di non modernizzare il testo mira a preservare la pronuncia dell’epoca, tenendo conto del fatto che esso era destinato ad essere cantato. Ringrazio Anna Bettoni per i preziosi consigli relativi all’edizione dei testi francesi.

48 Ciò però non implica necessariamente che il traduttore non conoscesse Les Azolains o il testo della chanson Quand je pense au martyre di Phinot.

49 Ringrazio Giovanna Santini per avere attirato la mia attenzione su questo aspetto.

50 Per l’edizione moderna della chanson si veda l’Appendice.

51 Questa tipologia di chanson, debitrice dello stile madrigalistico italiano, è stata indicata da alcuni studiosi come «madrigale francese»; cfr. Isabelle His, Claude Le Jeune: (v.1530-1600): un compositeur entre Renaissance et Baroque, Arles, Actes Sud, 2000, pp. 205-213. I compositori dell’epoca, tuttavia, non chiamarono mai «madrigali» le proprie composizioni su testo francese, preferendo utilizzare sempre il termine «chanson»; cfr. Hoekstra, «The Reception and Cultivation», p. 166.

52 Cfr. Catherine Deutsch, «étrarque transalpin, de Cyprien de Rore à Claude Le Jeune: Réception, imitation et jeux de miroirs intertextuels, Revue de musicologie, 97/1 (2011), pp. 3-34, in part. 11-21. Come già evidenziato, anche Phinot mise in musica la traduzione francese di Quand’io penso al martire citando esplicitamente il modello musicale di Arcadelt; tuttavia, a differenza di Cornet e degli altri casi sopra citati, nella sua intonazione Phinot non mostra particolare attenzione al rapporto tra testo e musica e i madrigalismi sono assenti.

53 Il volume fu poi ristampato ad Avignone nel 1555, insieme alle altre rime petrarchesche e ai Trionfi. Sulla figura e sull’opera di Vasquin Philieul si veda Giovanna Bellati, «Il primo traduttore del canzoniere petrarchesco nel Rinascimento francese: Vasquin Philieul», Aevum, maggio-agosto 1985, 59/2, pp. 371-398.

54 Livre de chansons nouvelles mises en musique à six parties, Le Roy & Ballard, Parigi (RISM A/I C 26).

55 Il madrigale è inserito nella raccolta di Rore Primo libro de madrigali a quattro voci, Ferrara, Bughlat & Hucher (RISM A/I R 2500).

56 Ringrazio Isabelle His per avermi segnalato queste corrispondenze; per ulteriori approfondimenti sull’argomento si vedano Isabelle His, «Italianism and Claude Le Jeune», Early Music History, 13, 1994, pp. 149-170, in part. pp. 154-156; Ead., Claude Le Jeune, pp. 205-209 e 214-219; Ead., «Fortune musicale de la canzone de Pétrarque Standomi un giorno», Dynamique d’une expansion culturelle. Pétrarque en Europe xive-xxe siècle. Actes du XXIe congrès international du CEFI, Turin et Chambéry, 11-15 décembre 1995, ed. Pierre Blanc, Paris, Champion, 2001 (Centre d’Études Franco-Italiennes, Universités de Turin et de Savoie - Bibliothèque Franco Simone, 30), pp. 507-526.

57 Cfr. Clément Marot, La suite de l’adolescence Clementine, Veuve de Pierre Roffet, Paris, [1533], p. 90, sezione « Le chant des visions de Petrarque, translaté de Italien en Françoys par le commendement du Roy ».

58 Tra i vari compositori che misero in musica questa canzone si segnalano Jan Gero, Jacob Arcadelt e Jean de Castro; per una lista completa si rimanda a RePIM.

59 Rispettivamente RISM A/I L 1674 e L 1675.

60 RISM A/I L 1691; Le Jeune morì nel 1600.

61 Cfr. Philippe Desportes, Les amours de Diane, premier livre, ed. Victor E. Graham, Genève-Paris, Droz-Minard, 1959 (Textes littéraires français), n° 37, p. 78. Per approfondimenti relativi al rapporto tra il madrigale di Willaert e la chanson di Le Jeune si rimanda a Richard Freedman, «Claude Le Jeune, Adrian Willaert and the Art of Musical Translation», Early Music History, 13, 1994, pp. 123-148; i due testi sono stati trascritti alle pp. 126-127.

62 Per restare nei Paesi Bassi meridionali, si pensi, ad esempio, alla scala cromatica ascendente posta da Cipriano de Rore in apertura di Calami sonum ferentes, pubblicato ad Anversa da Tielman Susato nel 1555, nella prima raccolta di madrigali stampata nel Nord, pubblicata due volte nello stesso anno, prima con il titolo Le quatoirsiesme livre a quatre parties…par Rolando di Lassus e poi come D’Orlando di Lassus il primo libro (rispettivamente RISM B/I 1555/19 e 1555/29). Uno studio dettagliato di questa raccolta è fornito da Kristine K. Forney, «Orlando di Lasso’s “Opus 1”: The Making and Marketing of a Renaissance Music Book», Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 39/40, 1985/1986, pp. 33-60.

63 Per quanto riguarda l’interesse suscitato dalla musica italiana in Francia, la sua diffusione e i rapporti con il repertorio della chanson, cfr. Daniel Heartz, « Les goûts réunis or the Worlds of the Madrigal and the Chanson Confronted », Chanson and Madrigal (1480-1530): Studies in Comparison and Contrast, ed. James Haar, Cambridge (Massachussets), Harvard University Press, 1964, pp. 88-138, in part. 88-99, and Jeanice Brooks, Courtly Song in Late Sixteenth-Century France, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2000, pp. 255-266. Per l’Inghilterra, si rimanda a Lydia Rigmor Hamessley, «The Reception of the Italian Madrigal in England: A Repertorial Study of Manuscript Anthologies, ca 1580-1620», Tesi di dottorato, University of Minnesota, 1989.

64 Per le traduzioni francesi di testi petrarcheschi musicate nel corso del xvi secolo, si vedano Frank Dobbins, « Pétrarque mis en musique à Lyon au xvie siècle », Dynamique d’une expansion culturelle: Pétrarque en Europe, xive-xxe siècle, Actes du XXVIe congrès international du CEFI, Turin et Chambéry, 11-15 décembre 1995, ed. Pierre Blanc, Paris, Champion, 2001 (Centre d’Études Franco-Italiennes, Universités de Turin et de Savoie - Bibliothèque Franco Simone, 30), pp. 643-655, in part. 649-652, e Marie-Alexis Colin, « Échos de Pétrarque dans la musique française du 16e siècle », Petrarca in musica: Atti del convegno internazionale di studi (VII centenario della nascita di Francesco Petrarca, Arezzo, 18-20 marzo 2004), ed. Andrea Chegai e Cecilia Luzzi, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2006, pp. 347-363, in part. 356-362.

65 Questa sostituzione avviene all’inizio del verso e dunque non si giustifica con la necessità di utilizzare parole rima simili come già rilevato altrove nel testo francese.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Cristina Cassia

Università degli Studi di Padova

Laureata in lettere classiche e in musicologia e diplomata in pianoforte e organo, Cristina Cassia ha conseguito un dottorato di ricerca in cotutela tra le università di Bruxelles (ULB-FNRS) e Tours. Ha lavorato a progetti musicologici presso il CESR di Tours (2010-2013) e la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea (2018-2020). Attualmente è Marie Skłodowska-Curie Fellow presso l’Università di Padova per il progetto Pietro Bembo’s soundscap

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)