- Accueil

- > Les numéros

- > 5 | 2022 - Circulations et échanges des technicité ...

- > Voix féminines, mémoire et circulation des pièces de trouvères dans les romans du xiiie siècle en langue d’oïl

Voix féminines, mémoire et circulation des pièces de trouvères dans les romans du xiiie siècle en langue d’oïl

Par Emmanuelle Dantan

Publication en ligne le 11 mai 2023

Résumé

This article aims to shed light on the possible role, in terms of memory and circulation of the Old French Lyric, of the female figure in romances with lyric insertions of the 13th century. Using a quantitative methodology (distant reading), it compares the lyric insertions of a corpus of nine narrative texts with the corpus of the Old French Lyric that has come down to us via the manuscripts. The lyrical genres represented, the role played by female figures in introducing the lyric insertions and the types of pieces they perform are analysed in this study.

Cet article vise à mettre en lumière l’éventuel rôle, en termes de mémoire et de circulation de la lyrique d’oïl, de la figure féminine dans les romans à insertions lyriques du xiiie siècle. S’appuyant sur une méthodologie quantitative (distant reading), il compare les insertions lyriques d’un corpus de neuf romans à celui de la lyrique d’oïl qui nous est parvenu via les manuscrits. Les genres lyriques représentés, le rôle joué par les figures féminines pour introduire les insertions lyriques et les types de pièces qu’elles interprètent sont analysés dans cette étude.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Voix féminines, mémoire et circulation des pièces de trouvères dans les romans du xiiie siècle en langue d’oïl (version PDF) (application/pdf – 1,5M)

Texte intégral

1Cet article vise à mettre en lumière l’éventuel rôle, en termes de mémoire et de circulation de la lyrique d’oïl, de la figure féminine dans les romans à insertions lyriques du xiiie siècle. On appelle « insertion lyrique » « l’intercalation en contexte narratif d’une chanson citée intégralement ou partiellement, attribuée à l’auteur du roman ou à un autre poète, les principaux genres étant susceptibles de servir de farcitures »1. Cette étude portera sur des insertions lyriques d’oïl issues ou inspirées des pièces produites par les trouvères en langue vernaculaire du nord de la France. Des chansons introduites dans les textes, certaines sont contemporaines et préexistantes à l’œuvre, quand d’autres sont spécifiquement composées pour l’occasion2.

2Les insertions peuvent avoir plusieurs fonctions dans le roman, le plus souvent elles ont une visée divertissante pour « illustrer des moments festifs »3, mais on trouve aussi des insertions utilisées comme « partie[s] du discours narratif », et dans des cas plus rares les insertions jouent plutôt un rôle formel4. Dans tous les cas, les insertions lyriques créent une rupture dans le développement narratif et introduisent un autre type de discours en décalage avec le système narratif (opposant une narration d’évènements passés à la troisième personne à une expression au présent, le plus souvent à la première personne)5. Néanmoins, pour ne pas rompre la dynamique discursive, l’auteur a tendance à créer le contexte approprié pour intégrer la chanson dans la trame narrative en mettant en scène des personnages en situation de chanter6. Les personnages féminins mis en scène dans ce contexte, ainsi que la présence de voix féminines dans les extraits lyriques en eux-mêmes, ont attiré notre attention et constituent l’objet de cet article.

Corpus

3L’étude s’appuie sur un corpus constitué de neuf œuvres romanesques qui mettent en scène des personnages fictifs, soumis à des épreuves extraordinaires, les inscrivant dans un contexte aventureux et hasardeux7 :

4Adenet le Roi - Cleomadés,

Jean Renart - Guillaume de Dole, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana,

Jakemés - Le Roman du Châtelain de Coucy et le la Dame de Fayel,

Girart d’Amiens - Meliacin ou le Cheval de Fust,

Nicole de Margival - Panthère d'Amour,

Jacquemart Gielee - Renart le Nouvel,

Tibaut - Roman de la Poire,

Gerbert de Montreuil - Roman de la Violette,

Clerc brabançon - Sone de Nansay.

5Les textes ont été sélectionnés pour leurs similitudes littéraires (de type roman) et pour leur période de production concomitante avec celle de la majorité des chansonniers de trouvères8, le xiiie siècle. Ils semblent donc correspondre à une même dynamique de conservation d’une production littéraire qui a débuté plusieurs décennies auparavant9. Ils représentent un peu plus de la moitié du corpus connu (neuf œuvres sur dix-sept d’après les recensements de Maureen Barry McCann Boulton et Anne Ibos-Augé10).

6Nous avons exclu de l’étude les œuvres dramatiques (Jeu de la Feuillée et Jeu de Robin et Marion d’Adam de la Halle, Jeu du garçon et de l’aveugle…), ainsi que les œuvres pieuses (Miracles de Notre Dame de Gautier de Coinci, Ludus Super Anticlaudianum d’Adam de la Bassée, Estoire de Joseph…), morales (Ovide moralisé, Poème Moral…) ou davantage poétiques (Salut d’Amours, Complainte d’Amours…). Le Dit de la Panthère ou Panthère d’Amour pourrait être exclu s’il est considéré comme un dit, mais sa structure et sa diégèse le rapprochent davantage d’un roman que d’un dit, comme le propose Henry A. Todd11.

Propos

7À l’aube du xiiie siècle, une nouvelle tendance littéraire émerge dans le nord de la France, bousculant les classifications génériques établies et proposant une autre façon de penser l’œuvre littéraire comme un creuset où s’entremêlent les genres. Empreintes et témoins d’une intertextualité médiévale effervescente, ces créations hybrides vont combiner plusieurs formes littéraires entre elles, et en particulier intégrer des extraits de chansons dans des textes non lyriques. Textes didactiques, jeux et moralités, chroniques, fabliaux, lais narratifs, dits ou encore romans12, de nombreuses œuvres des xiiie, xive et début xve siècles vont parsemer leur discours d’échos musicaux et prendre une autre dimension. La variété des insertions lyriques et des genres dans lesquels elles s’inscrivent permet de conclure, d’après Maureen Barry, que cette tendance ressort davantage d’une technique littéraire générale que d’un sous-genre en particulier13. Les œuvres romanesques ont été particulièrement enclines à mettre en œuvre ce procédé innovant14 (« une nouvele chose »15), revendiqué comme tel par l’auteur du Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, et vont connaître un certain succès avec, au moins, une quinzaine de textes produits au cours du xiiie siècle16. Suivant les traces de l’auteur du Guillaume de Dole, les auteurs de romans choisissant d’intégrer à leur trame narrative des extraits de chansons de trouvères, font, volontairement ou non, acte de mémoire et véhiculent, en leur donnant une certaine postérité, des pièces lyriques de leur temps.

8La présence prépondérante des voix féminines au sein des chansons et dans la fiction pour introduire les insertions lyriques pousse à s’interroger sur leur rôle dans la transmission, la diffusion et la mémoire de ces chansons. Nous considérerons comme voix féminine tout personnage caractérisé comme tel dans le texte de la diégèse ou dans celui des insertions, via des éléments de type linguistique ou narratifs. Ainsi, les personnages féminins dans les romans peuvent avoir les traits d’êtres humains mais aussi d’animaux ou d’allégories féminisées. Renart le Nouvel met en scène tout un bestiaire où chaque animal anthropomorphe joue un rôle spécifique, chacun étant décrit sous des aspects genrés et souvent en couple (« dame brune fenme brun l’ours »17). Dans le Roman de la Poire, c’est tout un groupe d’allégories qui vont se succéder pour échanger avec le héros de l’aventure, elles sont personnifiées, le plus souvent sous des traits féminins (« respondre voill mes contenance / qui lor dame est vers moi se lance »18). Dans les chansons, les marques linguistiques d’une parole féminine peuvent porter sur des pronoms ou des noms (ele, cele, la dame, la fille…), des marques d’accord féminins d’adjectifs ou de participes (navree, seulete, lassete…), des interjections adressées à un personnage masculin de type « ami » et associées à des verbes introducteurs de parole (dit, chanta, conmença ceste chançon…).

9Comme le fait remarquer Anna Kathryn Grau dans son article sur les personnages féminins dans Guillaume de Dole et le Roman de la Violette, la connexion de l’œuvre narrative avec la tradition lyrique semble être plus vigoureuse dans les histoires mettant en scène des personnages féminins. Elle considère, en effet, que ces deux romans viennent développer la fiction originelle de la lyrique pour la déployer dans une dynamique narrative. L’œuvre narrative serait alors un bain révélateur de la chanson donnant corps aux personnages, aux caractéristiques et aux situations qu’elle laissait entrevoir. Pour l’autrice, alors que les personnages masculins du roman chantent des grands chants courtois pour exprimer leurs sentiments et que leur construction romanesque n’a pas grand-chose à voir avec des personnages de chansons, les personnages féminins chantent plutôt des chansons de femmes (chansons d’histoire ou caroles) d’où semblent éclore leur propre existence19. Le roman constituerait alors une mise en abyme de la chanson laquelle génèrerait les scènes dans lesquelles elle apparait, qui en sont elles-mêmes tirées (« Characters are described singing songs while engaging in activities that replicate the activities described in the songs themselves »20, l’autrice reprenant ici l’idée développée par Michel Zink dans son ouvrage Belle : essai sur les chansons de toile21).

10Les figures féminines des romans seraient alors des « développements de chansons existantes, prenant les noms, les caractéristiques et même les actions du répertoire générique des chansons de toile et des chansons à danser »22. Cette assertion se vérifie-t-elle pour d’autres romans à insertions lyriques ? Les personnages féminins sont-ils l’articulation fondamentale entre la lyrique d’oïl et la production romanesque ? Finalement, constituent-ils un vecteur essentiel et privilégié de transmission et de conservation de la lyrique d’oïl dans le cadre de ces fictions ?

Méthodologie

11L’étude est menée selon un principe quantitatif et comparatif, suivant une approche dite de distant reading23. Le corpus de l’étude est analysé à l’aide de données chiffrées, lesquelles sont comparées aux données chiffrées élaborées à partir des travaux effectués sur l’ensemble du corpus de la lyrique d’oïl qui nous est parvenu24. Malgré notre connaissance lacunaire de la production lyrique, résultant de l’éloignement historique, de la transmission orale et de la dissémination des manuscrits, nous estimons néanmoins que l’aperçu offert par les plus de 3000 pièces copiées dans plus de 150 manuscrits (recensées par nos soins) est révélateur d’un certain nombre de phénomènes littéraires et discursifs25 pertinents pour l’analyse. La comparaison du corpus de l’étude avec ce corpus global des pièces de trouvères vise à révéler les éventuelles tendances qui sous-tendent la conception des romans à insertions lyriques.

12Bien que nos connaissances concernant les cadres de production des chansonniers soient limitées (absence de colophons dans la majorité des manuscrits ce qui amène à émettre des hypothèses concernant l’origine, la date, le commanditaire, le type de copiste…), un certain nombre d’indices permettent de considérer les sources des deux corpus sous un même angle et de prendre le parti de les comparer. Tout d’abord, certains manuscrits contiennent à la fois une anthologie de pièces lyriques, et par ailleurs un roman à insertions lyriques, comme c’est le cas pour le manuscrit Paris, BnF, fr. 24432 qui présente le texte de la Panthère d’amour ; ou le manuscrit Paris, BnF, fr. 25566 qui contient Renart le Nouvel et un recueil des chansons d’Adam de la Halle. De plus, la présence dans différents romans d’extraits de pièces représentées dans les chansonniers démontre qu’il existe des liens entre les deux et que la circulation de certaines pièces de la lyrique d’oïl se faisait aussi via les romans. Ainsi, le texte de la Panthère d’Amour reprend de nombreux extraits d’Adam de la Halle pour ses insertions lyriques, lequel est clairement cité : « Adam d’Arras maint bon dit a »26. Plusieurs interventions de Vénus (huit chansons sur quinze), qui s’adresse au protagoniste, sont des chansons du célèbre trouvère. D’autres œuvres, comme le Roman du Châtelain de Coucy présentent des pièces attestées dans plusieurs chansonniers (A vous amant plus qu’a nule autre gent27 est représentée dans plus de dix manuscrits différents), ce qui laisse présager une certaine popularité de ces chansons, et des phénomènes d’intertextualité entre les deux types de sources.

Romans et circulation de la lyrique d’oïl

13Sur les neuf romans étudiés, 229 insertions lyriques sont comptabilisées (soit une moyenne de 25,4 insertions lyriques par roman et une médiane de 20 insertions par roman). Certaines insertions reprenant la même pièce, cela représente 214 chansons citées dans ces neuf romans (quinze doublons), soit environ 7 % du corpus total de la lyrique d’oïl que nous connaissons. Ces quelques romans ont donc permis de mettre en circulation un grand nombre de pièces lyriques variées.

|

Nombre d’insertions |

Taille roman |

|

|

Sone de Nansay – Clerc brabançon |

3 |

21322 vers |

|

Cleomadés - Adenet le Roi |

7 |

18698 vers |

|

Le Roman du Châtelain de Coucy et le la Dame de Fayel - Jakemés |

10 |

8265 vers |

|

Panthère d'Amour - Nicole de Margival |

15 |

2665 vers |

|

Roman de la Poire - Tibaut |

20 |

3033 vers |

|

Meliacin ou le Cheval de Fust - Girart d'Amiens |

24 |

19159 vers |

|

Roman de la Violette - Gerbert de Montreuil |

38 |

6654 vers |

|

Guillaume de Dole - Jean Renart |

47 |

5641 vers |

|

Renart le Nouvel - Jacquemart Gielee |

65 |

8048 vers |

|

Total |

229 |

93485 vers |

Tableau 1 : Nombre d'insertions lyriques par roman du corpus et taille des romans

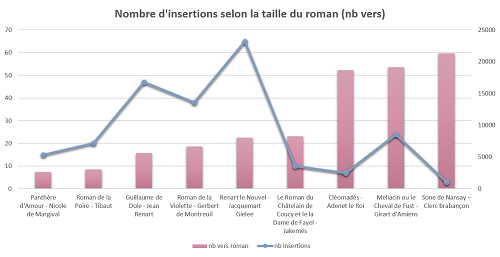

14Le nombre de chansons par roman est très variable, quand certaines œuvres ne contiennent que trois à dix insertions lyriques, d’autres en intègrent plus de trente. Certaines œuvres apparaissent alors comme de véritables objets mémoriels de la production des trouvères et lui offrent une certaine visibilité tout en participant de sa circulation. Le nombre de pièces par œuvre ne semble pas corrélé à la taille du roman, comme le montrent le tableau 1 et la figure 1, ce qui laisse aussi penser que certains auteurs ont été particulièrement attachés à l’intégration, dans leur trame narrative, de ces incursions lyriques.

Fig. 1 : Nombre d’insertions lyriques selon la taille du roman (voir l'image au format original)

15Ainsi, les œuvres les plus riches en insertions lyriques sont Renart le Nouvel, Guillaume de Dole, le Roman de la Violette et Meliacin tandis que les plus longues sont Sone de Nansay, Meliacin et Cleomadés. Avec moins de 6000 vers mais plus de quarante pièces lyriques représentées, le roman signé d’un certain Jean Renart28 semble respecter son prologue qui indique vouloir faire noter « de beaux chants afin que demeure le souvenir des chansons courtoises »29 (« fet noter biaus chans / por ramenbrance des chançons », v. 2-3).

16Sur les 214 chansons, 54 sont attribuées et 160 sont restées anonymes (soit 75 % du total). Dans le corpus global de la lyrique d’oïl, la part des chansons anonymes représente moins de 60 %30 ; il y a donc plus de chansons anonymes dans le corpus étudié ici, ce qui peut faire émerger plusieurs hypothèses. Soit l’attribution de la chanson n’est pas un facteur déterminant pour les choix d’insertions lyriques, soit les types de chansons insérées sont généralement anonymes, ou alors les chansons insérées sont directement de la main de l’auteur du roman. Cette dernière réponse semble convenir pour tout ou partie des insertions contenues dans Cleomadés, Guillaume de Dole et le Roman de la Violette31, qui, pour la plupart, ne sont pas représentées dans d’autres manuscrits de la lyrique d’oïl.

17Concernant la longueur des insertions, elles sont le plus souvent assez courtes et ne reproduisent pas les pièces dans leur ensemble (quelques vers à une strophe en général). Elles apparaissent davantage comme un écho de la lyrique plus que comme une anthologie, elles impriment une trace et un souvenir, plus ou moins vague, de cette production littéraire.

La mémoire des chansons dans les romans

Insertions lyriques et corpus des pièces de trouvères

18En parlant du roman de Guillaume de Dole, Rita Lejeune considérait qu’il était « un document très précieux sur toute la littérature d’une époque et sur le goût que le monde lisant d’alors avait de cette littérature »32. Douglas Labaree Buffum considérait, pour sa part, que Le Roman de la Violette intégrait des chansons qui appartenaient « aux genres lyriques les plus en vogue » au xiiie siècle33. Cette question des genres, loin d’être anachronique, se trouve déjà au cœur des réflexions littéraires médiévales34. Ainsi, certains chansonniers s’efforcent d’organiser leurs pièces en sections génériques tels que le chansonnier français C (Bern, Burgerbibliothek, 389), le chansonnier français a (Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1490), ou le chansonnier français I (Oxford, Bodleian Library, Douce 308), quelques manuscrits disposent d’indications marginales (Paris, BnF, fr. 12615 ; Paris, BnF, fr. 845), les auteurs eux-mêmes intitulent leurs pièces par des termes génériques (jeu parti, serventois, descort, lai, congé, rotrouenge…), et les auteurs des romans peuvent aussi être amenés à introduire la chanson par une appellation générique (chanson a toile, chanson d’histoire, rondel…). Il semble alors légitime de se demander si, effectivement, les genres repris dans les romans sont représentatifs de ceux présents dans le corpus que nous connaissons de la lyrique d’oïl, et si les chansons de femme y prennent une place différente ou non35.

19Pierre Bec définit les « chansons de femme » sous ces termes :

On peut ranger sous l’étiquette chansons de femme, […], un corpus assez varié de genres poétiques globalement caractérisés par un monologue lyrique, à connotation douloureuse, placé dans la bouche d’une femme. […] Il s’agit vraisemblablement […] d’un type lyrique qui a tenu une place très importante dans l’ancienne poésie romane et qui survit jusqu’à aujourd’hui, comme nous le verrons, dans la lyrique oralo-traditionnelle36.

20L’auteur classe sous cette dénomination les types suivants : chanson de toile, aube, chanson d’ami, chanson de malmariée et certaines chansons de croisade à voix de femme. Nous avons néanmoins décidé de classer les chansons de toile (ou chansons d’histoire) dans une catégorie intitulée « chansons narratives » car elles présentent des caractéristiques énonciatives spécifiques (introduction narrative à la troisième personne, dialogues…) et pas nécessairement, comme les autres de ce groupe, une voix féminine en monologue lyrique.

21Le tableau 2 présente les genres majoritaires de la lyrique d’oïl, les chansons courtoises y prennent la première place, de loin devant tous les autres genres. Que ce soit sur le total des chansons (deux premières colonnes, comptabilisant les éventuels doublons présents dans plusieurs manuscrits), ou sur le nombre de chansons en valeur absolue (deux dernières colonnes comptabilisant une seule fois chaque chanson), le grand chant courtois représente plus de 50 % de la production lyrique. Viennent ensuite les chansons à danser aux environs de 10 %, puis les chansons pieuses dans les 6 %. La comparaison des pourcentages de la troisième colonne et de la dernière permet de conclure que les chansons courtoises ont davantage été reproduites dans plusieurs manuscrits proportionnellement aux chansons à danser ou chansons pieuses qui ne nous sont souvent connues qu’à travers des unica.

|

Genre des chansons |

Nombre de chansons total |

% sur Total |

Nombre de chansons en valeur absolue |

% sur Total |

|

Chansons courtoises |

4976 |

64,15 % |

1619 |

50,42 % |

|

Chansons à danser |

551 |

7,10 % |

379 |

11,8 % |

|

Chansons pieuses |

366 |

4,72 % |

229 |

7,13 % |

|

Jeux-partis, débats, tensons |

516 |

6,65 % |

222 |

6,91 % |

|

Pastourelles |

343 |

4,42 % |

171 |

5,33 % |

|

Chansons de femme |

241 |

3,10 % |

151 |

4,70 % |

Tableau 2 : Genres majoritaires dans la lyrique d'oïl

22La répartition est sensiblement différente dans les romans de notre corpus (tableau 3) où les chansons courtoises ne représentent que 38,9 %, tandis que les chansons à danser prennent plus de 30 % de l’espace lyrique. Concernant les chansons de femme, très faiblement représentées dans le corpus de la lyrique d’oïl (aux environs de 4 %), elles représentent plus de 15 % des chansons des romans et en deviennent le troisième genre majoritaire.

|

Genre des chansons insérées |

Nombre de chansons dans le corpus |

% du Total |

|

Chansons courtoises |

89 |

38,9 % |

|

Chansons à danser |

69 |

30,1 % |

|

Chansons de femme |

38 |

16,6 % |

|

Chansons narratives |

12 |

5,2 % |

|

Pastourelles |

6 |

2,6 % |

Tableau 3 : Genres majoritaires dans les romans du corpus

23Ainsi, il semble que les genres lyriques mis en œuvre dans les romans du corpus ne soient pas totalement représentatifs des genres de la lyrique d’oïl contemporaine. De plus, l’importance des chansons de femme que nous avions pressentie se confirme ici et permet de considérer que les romans ont été davantage propices à la diffusion de chansons à voix de femme que ne l’ont été les chansonniers de trouvères ou les autres manuscrits contenant des pièces lyriques en langue d’oïl.

Insertions lyriques et genres dans les romans du corpus

24La répartition des genres observée sur le corpus global des romans étudiés est-elle homogène ou varie-t-elle en fonction du roman ? Tous les romans contiennent-ils des chansons de femme ?

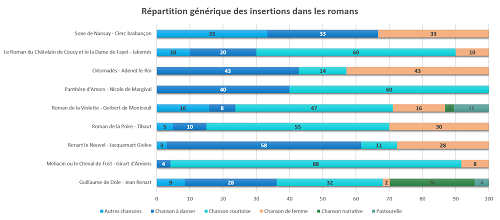

Fig. 2 : Répartition générique des insertions dans les romans (voir l'image au format original)

25Excepté dans Sone de Nansay, les chansons courtoises sont présentes dans tous les romans dans des proportions souvent importantes, néanmoins très variables d’un roman à l’autre. Les chansons à danser sont présentes dans tous les romans sans exception, souvent dans des proportions importantes, et les chansons de femme sont représentées dans huit romans sur les neuf du corpus.

26Néanmoins, les romans sont très différents les uns des autres quant aux genres insérés. Quand certains romans n’utilisent que deux genres ou trois (Panthère d’Amour, Cleomadés, Sone de Nansay ou Meliacin, avec une majorité de chansons courtoises) d’autres mettent en scène une grande variété de pièces (Guillaume de Dole, Roman de la Violette). Pour le roman de Guillaume de Dole, qui se prétend être un outil de mémoire des chansons de son époque, on peut effectivement s’attendre à ce qu’il présente la diversité générique des chansonniers de son temps, mais le constat est à nuancer, et les genres insérés (associés aux proportions dans lesquelles ils sont présents) ne sont pas représentatifs de la lyrique d’oïl telle qu’elle nous est parvenue dans les manuscrits. En effet, ce roman compte, certes, une majorité de chansons courtoises, mais à part quasiment égale avec les chansons à danser et un grand nombre de chansons narratives. Cette dernière forte représentation ne serait pas liée à la popularité des chansons d’histoire mais au contraire « parce que ce sont des chansons supposées hors de mode »37, « qu’elles ont un parfum d’archaïsme et qu’elles racontent des histoires du vieux temps »38. C’est en effet l’expression « ce fu ça en arriers », qui introduit la première chanson de toile dans le roman, qui amène Michel Zink à les considérer comme des traces du passé, ce « passé en trompe-l’œil »39 qui traverse, d’après lui, toute la lyrique d’oïl. Les chansons de toile seraient alors des éléments fondamentaux de la mise en scène permettant de poser un voile aux couleurs défraichies sur le roman. De plus, une bonne partie des chansons (dix-neuf pièces sur quarante-sept, soit 41 %) présentes dans l’œuvre signée par Jean Renart ne se retrouvent dans aucun autre manuscrit40. Malgré toutes les réserves qu’implique l’étude de sources aussi lacunaires et éloignées que sont les manuscrits médiévaux, on peut néanmoins supposer que si ces chansons avaient été des succès du moment, elles se trouveraient probablement dans d’autres manuscrits, comme c’est le cas pour un grand nombre de pièces lyriques41. Ces différentes observations semblent donner raison aux conclusions d’Isabelle Arseneau qui considère plutôt ce roman comme un moyen de parodier les traditions littéraires contemporaines que d’en être un véritable témoin mémoriel42.

27Le type des chansons pieuses, qui constitue le troisième genre le plus représenté dans les chansonniers, est quasiment inexistant dans les romans du corpus avec une unique pièce sur les 229. On n’observe aussi aucun jeu-parti ou autre tenson. Les pastourelles sont présentes, mais en très faible proportion aussi (2,6 %), bien moindre que ce qu’on retrouve dans le corpus de la lyrique d’oïl (environ 5 %).

28Les chansons à danser sont largement majoritaires dans Renart le Nouvel, ce qui s’explique par leur fonction divertissante dans cette œuvre qui met en scène des personnages dans un cadre festif. Ces chansons sont concentrées à un moment bien précis de l’intrigue où les personnages vont festoyer, chanter et danser.

29Concernant les chansons de femme, c’est Cleomadés qui présente, proportionnellement aux chansons insérées dans le roman, le plus de pièces. Sur sept chansons, trois sont des chansons de femme. Serait-ce lié aux commanditaires féminines du roman qui sont « la reine Marie de Brabant, épouse de Philippe III, et sa belle-sœur, fille de Saint Louis, Blanche de France »43, d’autant qu’une de ces femmes est présentée dans le prologue, et dans l’iconographie44, comme la source directe de l’histoire racontée ? En effet, Blanche de France, veuve de l’infant de Castille, apparait comme « détentrice d’une histoire d’origine orientale, rapportée d’Espagne »45, qu’elle transmet au poète pour qu’il en fasse le récit. Cependant, cette observation n’est pas suffisante, car Méliacin, dont la source est présentée de façon identique (une histoire orientale transmise par Blanche de France), ne met en scène que très peu de chansons de femmes (deux chansons sur vingt-cinq). Il y aurait alors d’autres motivations liées à l’intégration de chansons à voix féminines.

30Finalement, les genres sélectionnés pour intégrer la trame romanesque semblent l’être davantage pour des raisons propres aux besoins de chaque roman que pour des raisons mémorielles, et ces choix n’offrent pas une vision représentative des genres à la mode de l’époque. Pour ce qui est des chansons de femme, leur forte représentation (significative et qui nous interpelle) peut s’expliquer du fait que de nombreux personnages féminins peuplent les romans, et sont donc amenés à s’exprimer à l’aide de la chanson dans la narration. C’est en partie le cas, mais nous allons voir que les personnages féminins ne sont pas cantonnés à la mise en scène de chansons de femme et que leur rôle dépasse ce seul cadre.

Mémoire et intertextualité

31En ce qui concerne le choix des pièces insérées dans les romans, on observe un phénomène d’intertextualité lié au contexte matériel des manuscrits. En effet, certains manuscrits contenant différentes œuvres, dont des anthologies de chansons, mettent en écho des pièces de ces anthologies avec des insertions lyriques d’un roman du même manuscrit. C’est le cas dans le manuscrit de Paris, BnF, fr. 25566 qui contient de nombreuses pièces, dont Renart le Nouvel. Ce dernier reprend plusieurs refrains extraits de rondeaux d’Adam de la Halle qui sont répertoriés dans une autre partie du manuscrit46. Il semblerait alors que la mémoire et la transmission des chansons insérées dans les romans puissent être liées à des éléments plus pratiques et utilitaires, directement dépendants du manuscrit dans lequel ils sont copiés.

32L’intertextualité existe aussi entre les romans eux-mêmes, car certaines insertions lyriques se retrouvent dans plusieurs d’entre eux. Cela semble particulièrement significatif pour Renart le Nouvel qui reprend plusieurs extraits de chansons qui se trouvent aussi dans Meliacin, le Roman de la Poire, ou le Roman de la Violette. Le phénomène apparait aussi entre le Roman de la Violette et Guillaume de Dole, Le Roman du Châtelain de Coucy, le Roman de la Poire et Meliacin. Ainsi, douze chansons sont reprises dans plusieurs romans. Sur ces douze chansons, six sont chantées par un personnage féminin dans au moins un roman, et quatre sur ces six sont des textes à voix féminine (soit un tiers de ces douze chansons). Quand on connait la quantité de chansons chantées à l’époque (au moins 3000 nous sont parvenues), et le peu de chansons à voix féminines représentées sur le corpus de la lyrique d’oïl, il semble raisonnable de penser que ces romans ont pu s’inspirer les uns des autres pour leurs insertions lyriques et créer alors un circuit de transmission assez clos pour une partie d’entre elles, et en particulier pour des chansons à voix de femmes.

Figures féminines et insertions lyriques

33La représentation de voix féminines dans les romans, dans le cadre des insertions lyriques, peut se faire de différentes façons. Soit le texte met en scène un personnage féminin chantant la pièce dans le cadre de la diégèse, soit le texte intègre un extrait de chanson de femme, qui présente un monologue féminin, ou de chanson à dialogue mettant en scène un personnage féminin (chansons de rencontre, pastourelles…). Quels rôles jouent les personnages féminins dans la transmission et la diffusion des pièces lyriques, et sont-ils toujours associés à des pièces à voix féminine ?

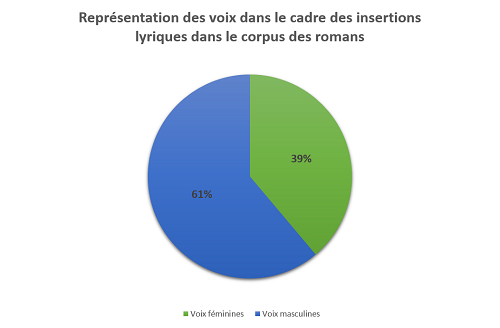

34Sur les 229 insertions lyriques étudiées, 89 font intervenir une voix féminine, soit pour interpréter la chanson, soit dans le contenu même de la chanson, ce qui représente 39 % des insertions lyriques du corpus. Ce chiffre montre déjà l’association forte qui semble s’établir entre musique et figure féminine dans l’esprit des auteurs de romans. Même si les voix masculines restent majoritaires, les insertions lyriques sont fortement associées à une voix féminine pour chanter la chanson ou dans la chanson. Sur les quatre-vingt-neuf chansons associées à une voix féminine, seulement trois présentant une voix féminine dans le texte de la pièce ne sont pas interprétées par un personnage féminin, dont deux sont des chansons narratives47 qui sont interprétées par le ménestrel Jouglet dans le Roman de la Rose et qui débutent par une introduction narrative à la troisième personne. Ainsi, 99 % des chansons qui font entendre une voix féminine dans le texte de la pièce sont interprétées par des personnages féminins, ces pièces présentant une voix féminine sont au nombre de quarante-huit, soit 21 % du corpus étudié.

Fig. 3 : Représentation des voix des insertions lyriques dans le corpus (voir l'image au format original)

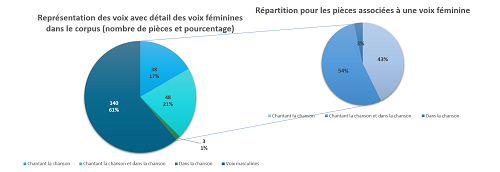

Fig. 4 : Représentation et détail des voix féminines des insertions lyriques dans le corpus (voir l'image au format original)

35La figure 4 permet de voir que, majoritairement, les personnages féminins qui interprètent une chanson dans la diégèse, le font pour une pièce lyrique qui présente une voix féminine dans son contenu, soit 54 % des chansons. Néanmoins, 43 % des pièces interprétées par un personnage féminin ne sont pas des chansons faisant intervenir une voix féminine, ce qui indique bien que la prestation chantée s’associe volontiers à une figure féminine même si le contenu de la chanson ne fait pas entendre une voix féminine. Peut-être est-ce un indice d’une réalité médiévale où les femmes seraient des vecteurs privilégiés de circulation de chansons, en tout cas de certains types de chansons.

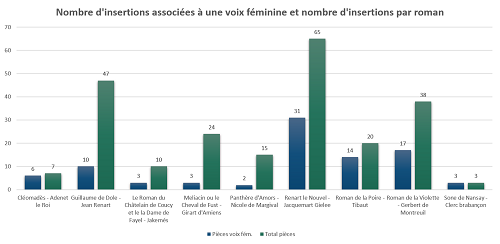

Fig. 5 : Part des voix féminines représentées dans le cadre des insertions lyriques par roman (voir l'image au format original)

Fig. 6 : Nombre d’insertions associées à une voix féminine et nombre d’insertions par roman (voir l'image au format original)

36La figure 5 permet de comparer les différents romans entre eux et de voir qu’ils sont très disparates en termes de représentation de la voix féminine, et que ce n’est pas nécessairement les romans qui contiennent le plus de chansons qui font intervenir le plus de voix féminines, au contraire (Fig. 6). Ainsi, Sone de Nansay, qui ne comporte que trois extraits de chansons, met en scène une voix féminine pour chacune. Les trois chansons sont chantées par trois personnages féminins aux statuts différents. La première est interprétée par la comtesse de Champagne, la deuxième par un des personnages féminins principaux de l’intrigue, Yde de Donchéry, et la dernière par une musicienne, vraisemblablement professionnelle, accompagnée de sa harpe, du nom de Papegay. Ce dernier personnage chante face à la cour assemblée et peut attirer notre attention sur la question de la transmission des chansons au sein des cours aristocratiques. Cette représentation laisse penser que les femmes pouvaient jouer un rôle important dans la diffusion des chansons de trouvères, aussi en tant que jongleresses ou ménestrelles (donc à titre professionnel). De plus, Papegay n’est pas l’unique personnage féminin de ce type dans les romans du corpus. En effet, dans Guillaume de Dole, la « Bele Doete » est la première d’un groupe de ménestrels à chanter :

Or refet bon savoir huimés

quel vie il mainent el palais :

l’en i chanté et sons et lais,

li menestrel de mainte terre

qui erent venu por querre.

De Troies la Belle Doete

i chantoit ceste chançonete.48

37Le fait qu’elle entame la série de chansons des ménestrels peut laisser imaginer qu’il n’était pas rare que des femmes musiciennes interprètent les chansons lors de banquets, et qu’elles y avaient toute leur place. On ne mentionne pas dans ce passage d’instrument accompagnateur, et le cadre énonciatif est celui d’une grande assemblée de barons réunis par l’empereur. Concernant le nom du personnage, « Belle Doete », il semble venir d’une chanson de toile citée plus tôt dans la narration qui commence par ces vers : « Bele Doe siet au vent / souz l’aubespin Doon atent »49. Cette chanson s’intègre dans une scène particulièrement intéressante, et donnée par l’auteur comme représentative d’un mode de transmission des chansons dans les temps anciens, celle de la mère et la fille en train de coudre et qui chantent des chansons d’histoire dans un cadre alors intime et privé :

Biaus filz, ce fu ça en arriers

que les dames et les roïnes

soloient fere lor cortines

et chanter les chançons d’istoire.50

38Ici, comme le suggérait Anna Kathryn Grau, sous l’inspiration de Michel Zink51, le personnage féminin de Doete semble être tiré d’une chanson et s’en extirper pour prendre vie. Cependant, cette chanson-là pourrait bien avoir été composée par l’auteur du roman, car elle ne nous est parvenue que via ce manuscrit (Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Reg. Lat. 1725), mais elle est prototypique des chansons de toile dans lesquelles le nom de Doete est fréquent et le personnage de la ménestrelle pourrait être considéré comme une figure symbolique de ce type de pièce.

39Le deuxième roman contenant le moins d’insertions lyriques est aussi celui qui présente, proportionnellement, le plus de voix féminines après Sone de Nansay. C’est celui de Cleomadés, où six chansons sur sept sont interprétées par des personnages féminins (trois par la protagoniste Clarmondine, les autres par ses amies Marine, Feniadisse et Elyador). Les chansons sont concentrées entre les vers 5497 et 5922, largement cantonnées aux espaces du jardin et de la prairie (« en ce jardin », « parmi la praele »52) dans lesquels les dames, puis Cleomadés, se rendent pour chanter (comme si la nature était l’unique espace propice à la production lyrique). Ce cadre pastoral n’est pas sans laisser penser à celui des pastourelles de la lyrique d’oïl où personnage féminin, chant et cadre champêtre sont intimement liés53.

40Le Roman de la Poire, enfin, fait intervenir un grand nombre de personnages féminins pour interpréter les chansons (principalement des allégories aux traits féminins54, la dame n’interprétant que trois chansons sur les quatorze mettant en scène une voix féminine). Ce sont surtout des refrains d’un à deux vers aux colorations courtoises, qui servent avant tout à faire passer des messages cachés par le biais d’acrostiches et d’anagrammes plutôt que des extraits de chansons exprimant les sentiments des personnages (comme c’est le cas dans la majorité des autres romans à coloration courtoise). Ils relèvent davantage du jeu littéraire que d’une volonté mémorielle d’un patrimoine à conserver, cherchant à « plaire à un public aristocratique courtois, aux goûts littéraires raffinés » en usant « d’ornements rhétoriques à la mode »55. De plus, les allégories-chanteuses n’entrent pas dans un cadre énonciatif particulier, le chant est juste un autre mode d’expression mais n’est pas représenté dans un contexte diégétique spécifique.

Conclusions

41Ce rapide panorama des insertions lyriques dans quelques romans du xiiie siècle a permis de mettre en lumière un certain nombre d’éléments concernant la mémoire et la circulation des pièces de trouvères dans des œuvres qui leur sont contemporaines ou légèrement postérieures.

42Nous avons pu voir que les chansons insérées dans ces neuf romans ne constituent pas une réduction représentative du corpus de la lyrique d’oïl. Les types de chansons utilisés et les proportions dans lesquelles elles sont représentées montrent un décalage avec ce que nous observons dans les chansonniers. L’objectif mémoriel semble donc bien loin de la réalité de ces romans. Le choix des chansons dépend davantage des besoins de la fiction (apporter du divertissement, donner du relief et de la vraisemblance à une scène particulière, exprimer les sentiments des personnages...) et ne pas suivre un principe de conservation. Cependant, en intégrant un certain nombre de pièces lyriques dans leur trame narrative, les auteurs font circuler l’idée et le souvenir de la lyrique d’oïl, tout en déviant l’image qui est transmise par le biais des chansonniers.

43La présence, en proportion bien plus importante que dans les chansonniers, de chansons associées à des voix féminines a attiré notre attention sur l’éventuelle corrélation entre figure féminine et insertion lyrique. Voix féminines pour interpréter les chansons, les représentations des « chanteuses » sont variées et les cadres énonciatifs dans lesquelles elles évoluent aussi : dames dans un jardin, mère et fille en train de coudre dans une chambre, ménestrelles lors d’un banquet… Que ces chansons soient spécifiquement à voix de femme ou non ne semble pas jouer sur l’interprétante, et les femmes peuvent aussi chanter des chansons courtoises traditionnellement associées à des voix masculines. Ces différents éléments nous amènent à considérer que la voix féminine est intrinsèquement liée à la diffusion et à la mémoire des chansons au sein des romans, et qu’elle y joue un rôle essentiel, ce qui peut révéler, si ce n’est une réalité tangible, tout du moins une conception médiévale qui associe aisément la performance lyrique à la figure féminine.

44Finalement, les romans à insertions lyriques sont les piliers d’un système de circulation et d’échanges, ce à différents niveaux. Premièrement, au sein même de chaque roman, « les différents registres lyriques, les modes de discours chanté et parlé […] et les représentations du langage "conversent" entre eux : ils entrent en dialogue et se commentent les uns les autres »56. L’insertion d’extraits de chansons offre une prise de recul sur le discours, et une mise en relief de l’intrigue permettant une mise en mouvement du tissu narratif. Deuxièmement, les romans dialoguent entre eux, via des reprises de procédés littéraires, des reprises d’intrigues ou des reprises de chansons qui, pour certaines, sont présentes dans plusieurs romans. Enfin, les romans dialoguent avec leur environnement matériel (le manuscrit) dont ils tirent, ou alors influencent, les pièces. Qu’ils mettent en circulation des chansons existantes, ou des chansons inventées pour l’occasion, ces romans participent à la diffusion et à la conservation de l’essence de la lyrique en langue vernaculaire, ils la font vivre et lui donnent une nouvelle dimension, finalement plus dynamique que dans les anthologies figées des chansonniers.

Documents annexes

- Fig. 1 : Nombre d’insertions lyriques selon la taille du roman

- Fig. 2 : Répartition générique des insertions dans les romans

- Fig. 3 : Représentation des voix des insertions lyriques dans le corpus

- Fig. 4 : Représentation et détail des voix féminines des insertions lyriques dans le corpus

- Fig. 5 : Part des voix féminines représentées dans le cadre des insertions lyriques par roman

- Fig. 6 : Nombre d’insertions associées à une voix féminine et nombre d’insertions par roman

Notes

1 François Laurent, Les insertions lyriques dans les romans en vers du xiiie siècle, thèse de doctorat, Université de Limoges, 2007, p. 8.

2 « Of the songs interpolated in them, some were borrowed from the contemporary repertoire, while others were composed for a specific narrative or dramatic setting », Maureen Barry McCann Boulton, The Song in the Story: lyric insertions in French narrative fiction, 1200-1400, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993, p. xiii.

3 Anne Ibos-Augé, Chanter et lire dans le récit médiéval. La fonction des insertions lyriques dans les œuvres narratives et didactiques d’oïl aux xiiie et xive siècles, Bern, Peter Lang, 2010, p. 25.

4 Ibid., p. 26.

5 « As an element of narrative technique, the lyric insertion device introduces an element of disruption into the narrative work. Whereas a narrative is an account of a series of past events usually, but not always, told in the third person, the lyric poet speaks directly and in the present tense », McCann Boulton, The Song in the Story, p. 3.

6 Ibid.

7 Les œuvres du corpus sont citées dans l’article selon les éditions suivantes : Les Œuvres d’Adenet le Roi, éd. Albert Henry, V. Cleomadés, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1971 ; Jean Renart, Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, éd. Félix Lecoy, trad. Jean Dufournet, Paris, Champion, 2008 ; Jakemés, Le Roman du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel, éd. Catherine Gaullier-Bougassas Paris, Champion, 2009 ; Girart d’Amiens, Meliacin ou le Cheval de Fust, éd. Antoinette Saly, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1990 ; Nicole de Margival, Le Dit de la Panthère d’Amours : poème du xiiie siècle, éd. Henry A. Todd, Paris, Didot, 1883 ; Renart le Nouvel par Jacquemart Giélée, publié d’après le manuscrit La Vallière (B.N. fr. 25566), éd. Henri Roussel, Paris, Picard, 1961 ; Tibaut, Le Roman de la Poire, éd. Mireille Demaules, Paderborn, Artois Presses Université, 2017 ; Gerbert de Montreuil, Le Roman de la violette ou de Gérard de Nevers, éd. Douglas Labaree Buffum, Paris, Champion, 1928 ; Sone de Nansay, éd. Claude Lachet, Paris, Champion, 2014.

8 Emmanuelle Dantan, « Représentations graphiques pour une autre approche de la représentation de la voix féminine dans les chansons de trouvères des xiie et xiiie siècles », Représentations, éd. Anissa Hamza et Cindy Coelho, Paris, L’Harmattan, 2022, p. 81-106.

9 « La période créative des trouvères s’étend sur cent cinquante années. Elle commence au milieu du xiie siècle […] pour s’achever à la fin du xiiie », Chansons de trouvères, éd. Marie-Geneviève Grossel, Samuel N. Rosenberg et Hans Tischler, Paris, Librairie générale française, 1995, p. 8-9.

10 McCann Boulton, The Song in the Story, p. 295-296. Ibos-Augé, Chanter et lire dans le récit médiéval, p. 339-348.

11 « Quoique le nom plus relevé de “ roman” eût été mieux approprié », Nicole de Margival, Le Dit de la Panthère, p. v.

12 McCann Boulton, The Song in the Story, p. xiii.

13 « This variety indicates quite clearly that the phenomenon of the lyric insertion is a general literary technique rather than a characteristic of a specific genre or subgenre », ibid.

14 Ibos-Augé, Chanter et lire dans le récit médiéval, p. 25.

15 Jean Renart, Le Roman de la Rose, p. 70, v. 12.

16 D’après le recensement générique d’Ibos-Augé, Chanter et lire dans le récit médiéval, p. 339-348.

17 Paris, BnF, fr. 25566, fol. 167v.

18 Paris, BnF, fr. 2186, fol. 71v.

19 Anna Kathryn Grau, « Representing "Women's Songs" in Stories: Lyric Interpolations and Female Characters in Guillaume de Dole and the Roman de la Violette », Essays in Medieval Studies, 27/1, 2011, p. 33-44, ici p. 35.

20 Ibid.

21 Michel Zink, Les chansons de toile. Essai sur les chansons de toile, suivi d'une édition et d'une traduction, Paris, Champion, 1978 avec les transcriptions de Gérard Le Vot, p. 10 : « la scène, jusque dans le détail, tire ses éléments des chansons qui y sont insérées […] les scènes de danse et de divertissement ne sont que le développement narratif des chansons et des refrains qui y sont chantés ».

22 Notre traduction. « It seems that the characters in the narrative – particularly the female characters – emerge as developments of existing lyric, taking their names, characteristics, and even their actions from the generic repertory of chansons de toile and dance songs », Grau, « Representing "Women's Songs" in Stories », p. 38.

23 Franco Moretti, Distant Reading, London-New York, Verso, 2013.

24 Emmanuelle Dantan, « Renouveler la vision de l’histoire littéraire : la lyrique d’oïl des xiie et xiiie siècles sous le prisme des statistiques », Nuevos trabajos en estudios medievales III: historia, arte, filología y arqueología, éd. Almudena Bouzón Custodio et al., Universidade de Santiago de Compostela, 2023 [à paraître].

25 Au sens large convoqué par l’Analyse du Discours s’intéressant aux questions de circulation des discours.

26 Paris, BnF, fr. 24432, fol. 164r.

27 Linker 38.1, RS 679. « Linker » renvoie à Robert W. Linker, A Bibliography of Old French Lyrics, University (MS), 1979 et « RS » à Hans Spanke, G. Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, Leiden, Brill, 1955.

28 L’appellation Jean Renart semble être un « surnom de ménestrel » qui dissimule la véritable identité de l’auteur, il apparaît en anagramme dans le dernier vers du roman. Jean Renart, Le Roman de la Rose, p. 11.

29 Jean Renart, Le Roman de la Rose ou De Guillaume de Dole, p. 71.

30 Dantan, « Renouveler la vision de l’histoire littéraire », p. 15.

31 Ibos-Augé, Chanter et lire dans le récit médiéval, p. 23.

32 Rita Lejeune-Dehousse, L’œuvre de Jean Renart : contribution à l'étude du genre romanesque au Moyen Âge, Liège-Paris, Droz, 1935.

33 Gerbert de Montreuil, Le Roman de la violette, p. xci.

34 Nos travaux de thèse développent en détail la question.

35 La question du classement générique des pièces de la lyrique d’oïl est épineuse et nous la traitons dans nos travaux de thèse, mais aucune catégorisation à l’heure actuelle ne fait véritablement consensus. Nous choisissons de regrouper les pièces sous des appellations communément admises et relativement évocatrices.

36 Pierre Bec, La Lyrique française au Moyen Âge, xiie-xiiie siècles : contribution à une typologie des genres poétiques médiévaux : études et textes, 2 vol., Paris, Picard, 1977-1978, vol. I, p. 57.

37 Zink, Les chansons de toile, p. 3.

38 Ibid., p. 10.

39 Michel Zink, Le Moyen Âge et ses chansons ou un passé en trompe-l’œil, Paris, Éditions de Fallois, 1996.

40 Isabelle Arseneau, « La condition du pastiche dans le roman lyrico-narratif de Jean Renart », Études françaises, 46, 2010 [Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole], p. 99-122, ici p. 99.

41 Dantan, « Renouveler la vision de l’histoire littéraire », p. 28-29.

42 Ibid., p. 121.

43 Aurélie Houdebert, « Miniatures initiales et paroles inaugurales : naissance de l’œuvre, naissance du héros dans les manuscrits du Cleomadés », Questes, 27, 2014, p. 109-124, ici p. 112.

44 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3142, fol. 1r.

45 Houdebert, « Miniatures initiales et paroles inaugurales », p. 113.

46 Li rondel Adan, Paris, BnF, fr. 25566, fol. 32v.

47 Linker 265.1 et Linker 265.212.

48 Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, p. 348 (v. 4561-4567).

49 Ibid., v. 1203-1204, p. 144.

50 Ibid., v. 1148-1151, p. 140.

51 Cf. plus haut, n. 4.

52 Adenet le Roi, Cleomadés, v. 5548, p. 174 et v. 5913, p. 185.

53 Juan Manuel López Muñoz, « Les territoires du discours : circulation, exclusion et espaces virtuels (l’e-territorialité) », Exterritorialité, énonciation, discours, éd. Héliane Kohler et Juan M. López Muñoz, Bern, Peter Lang, 2010, p. 17-37.

54 Paris, BnF, fr. 2186, fol. 68v.

55 Tibaut, Le Roman de la Poire, éd. Mireille Demaules, Arras, Artois Presses Université, 2017, p. 10.

56 Notre traduction. « The different lyric registers, the sung and spoken modes of discourse […] and images of language “converse” with each other: they enter into a dialogue and comment on each other », McCann Boulton, The Song in the Story, p. 23.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Emmanuelle Dantan

Université de Strabourg – UR 1339 LiLPa – emmanuelle.dantan@etu.unistra.fr

Doctorante contractuelle, puis ATER en Linguistique, sous la direction du Professeur Thierry Revol à l’Université de Strasbourg au sein de l’unité de recherche LiLPa (1339), son sujet de thèse porte sur les Voix féminines représentées dans les chansons de trouvères des xiie et xiiie siècles, la réflexion étant menée via le prisme de l’analyse du discours et de l’énonciation.

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)