- Accueil

- > Les numéros

- > 2 | 2020 - Varia

- > Articles

- > La cesura epica come problema lirico1

La cesura epica come problema lirico1

Par Fabio Sangiovanni

Publication en ligne le 23 décembre 2020

Résumé

This paper is meant to analyse the epic caesuras in the Old-French lyric poems with melody, according to those reported by Mölk and Wolfzettel’s Répertoire métrique. From a methodological point of view the relationship between editorial attitudes and musicology will be studied in the face of the problem of keeping or eliminating this kind of caesura. From the practical side the aim is to verify if the preserved melodies can give evidence on the authorial and not accidental nature of these supernumerary syllables : a sequence of promising phenomena observed in the first part of the paper is then refuted by another sequence of more aleatory data in the second part.

Si intercettano i casi lirici oitanici di décasyllabes con cesura epica e melodia conservata segnalati dal Répertoire métrique di Mölk e Wolfzettel : sul piano del metodo si intende riflettere sulla tenuta degli atteggiamenti ecdotici di eliminazione o mantenimento delle sillabe soprannumerarie innanzi al nodo musicologico ; sul piano della prassi si intende riverificare se dal comparto melodico si possano ricavare prove, al di là della capacità compensatoria in sede esecutiva, circa l’esistenza stessa della cesura epica, consapevolezza di un carattere sostanziale, autoriale, e non accidentale, relativo alla copia : una serie di fenomeni promettenti è tuttavia confutata nella parte conclusiva.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La cesura epica come problema lirico1 (version PDF) (application/pdf – 1,9M)

Texte intégral

« [...] in un esercizio che deve portare all’individuazione di un problema »

[E. Raimondi, Dopo Longhi nell’officina bolognese, 1994]

1Tra le ontologie che risiedono nel campo della dubbia dimostrabilità entro la lirica galloromanza vive la questione dell’esistenza dei décasyllabes a cesura epica2. Il problema lirico (qui in una doppia accezione : perché insiste sulla produzione poetica destinata al canto e, ad un tempo, sul legame intrattenuto con la parte melodica di questa produzione) è nutrito prima di tutto da una considerazione quantitativa : i décasyllabes così cesurati sono pochissimi e ben lontani dal costituirsi come sistema o, meglio, i sistemi sono minimi a fronte del maggior gruppo delle singolarità osservabili. Se l’infrequenza trobadorica è acclarata3, per il versante oitanico già Verrier4 riferiva di una tendenza « à rejeter la césure épique », la stessa tendance calcolata poi da Dragonetti : « tend vers zéro » riportava la griglia delle cesure, accompagnata dalla constatazione per cui « comparée aux autres formes, la césure dite épique n’appartient pas en propre à la poésie lyrique : des vers qui présentent en effet une coupe décasyllabique avec une cinquième syllabe féminine surnuméraire […] y sont extrêmement rares »5. Si tratterebbe dunque, così intesa, di una tendance primariamente statistica, e in tal misura generatrice di sospetti su tutti i casi dubbi, più che di una tendenza all’esclusione, diacronica, progressiva. Secondo il répertoire di Mölk e Wolfzettel6, cioè secondo quanto il loro lavoro intercetti nelle edizioni sino al 1972, dunque nell’agnosticismo dei casi relegati in apparato7, sarebbero poco più di 110 i componimenti che preservano almeno un décasyllabe epico.

2Ma il sospetto di anomalia accresce in lirica anche perché l’oscillazione, in sedi strofiche corrispondenti, tra versi a cesura epica e non-epica minaccerebbe la relazione tra ripetibilità melodica e regolarità isometrica. Ed è questo il punto : se esistano legami di dipendenza tra questa possibile alternanza cesurale e la melodia associata al componimento. « La contrainte mélodique », ha scritto Dominique Billy8, « marginalise ce type de césure dans le cadre du décasyllabe lyrique dont les membres sont plus cohésifs que dans la poésie épique ». Billy sembra qui evocare una causa per la nostra tendance : la contrainte mélodique, la resistenza opposta dalla regolarità della sequenza dei neumi all’esistenza oscillante di una sillaba soprannumeraria tra décasyllabes in posizione interstrofica corrispondente. Eppure conosciamo ormai bene9, sul versante melografico e performativo, la facile e diffusa possibilità di compensazione melodica delle ipermetrie accidentali della copia, ad esempio mediante utilizzo di nota replicata o scioglimento di neuma composto, senza che ciò possa mutare i fondamenti isometrici del testo poetico. Dove risiederebbe allora questa contrainte mélodique ? Attraverso quale paradigma possiamo interpretare la presenza, e dunque dimostrarla o confutarla, della cesura epica ? La contrainte di Billy sembra essere vincolo posto a monte della composizione (vulgariter : l’autore lirico non progetta décasyllabes epici perché disturberebbero, per quanto non ostacolerebbero, la replicabilità della melodia composta)10, benché nulla vieti di supporre una contrainte, più debole, proiettiva, a valle (l’autore lirico non progetta décasyllabes epici perché potrebbero disturbare una qualsiasi esecuzione melodica, fondata sulla prima strofe). Pertanto ci si chiede ancora : si accoglie il fenomeno in sede teoretico-progettuale, autoriale, o soltanto in sede esecutiva, performativa, interpretativa ? Lo si tollera, melodicamente, perché esistono le abituali cure dei copisti alle anomalie ipermetriche del testo, come accade ad esempio per le anisosillabie erronee occorse nel processo di copia, o lo si tollera per istituzione, perché è prevista, ab origine, la possibilità di esistenza di queste opzioni cesurali ? E, in tal caso, con quali strumenti (al di là del poco scientificamente mensurabile, perché contingente, principio di improvvisazione) si prevedrebbe in sede esecutiva la presenza di una cesura epica oscillante tra la prima strofe notata e le successive ? Sulla scorta di simili interrogativi direzionali, questo contributo intende capire se l’indagine sull’esistenza della cesura epica come istituzione metrica ammissibile anche nella lirica debba essere condotta unicamente sul piano testuale, o se lo studio congiunto del dato melodico, anche nel caso in cui la copia sia posteriore al dato testuale, possa riferirci qualcosa in merito11. Si provi ancora una volta con la seconda opzione, purché si accettino anche – e tale, come si vedrà, sarà la conclusione – reagenti negativi, indicazioni di strade non percorribili ; si è tentato l’ingresso nel problema : non mi sembra – anticipo – di uscirne con risposte positive. Sia chiaro tuttavia che il fine del lavoro non è già quello di decidere ecdoticamente sopra l’accettabilità delle cesure ma di osservarne con nuova ottica (o, se si vuole, con nuova domanda) la relazione con la componente musicale : si danno insomma delle regolarità di realizzazione melodica tali da costituire una base dimostrativa stabile per una futura discussione sulla plausibilità o meno delle cesure epiche relate dalla tradizione ? Ciò che qui interessa dello studio melodico è allora chiedersi come si possa dimostrare la cesura epica per mezzo dell’analisi filologica della melodia, dove ne risiedano le tracce, gli appigli, e se da ciò si possano ricavare conferme, à rebours, sul testo, non se essa, nel suo rapporto con la melodia, funzioni : perché funziona sempre, sul piano esecutivo, come avviene per quasi qualsiasi ipermetria. Ho dunque rivisto, quale pista primaria, le lezioni dei casi contemplati in MW – poco meno di cinquanta – riferibili ai soli componimenti con melodia conservata ; ne osserveremo alcuni, il cui comportamento ci permetterà a somma finale di formulare e, in sequenza, di confutare un’ipotesi ; sul piano dimostrativo siamo tuttavia di fronte a « bad data » à la Labov12, frammentari, disomogenei, a tratti poco razionalizzabili.

3Si escludono comunque dalla discussione i casi che in realtà si danno quasi immediatamente risolvibili sul piano testuale, ovvero fenomeni unitari all’interno di un componimento e più facilmente di altri inquadrabili in cesure non epiche13, come per RS 1021, jeu parti tra Jehan Bretel e Lambert Ferri, Lambert Ferri, s’une dame orgeilleuse, v. 13 [ms. a, ff. 167v-168v ; Linker 133.68 ; MW 887.1 : a10’ b7 a10’ b7 b10 a10’ a10’ b7 c10 c10]14 per cui è proponibile una soluzione nell’inversione « que ma pensee | soit a çou couvoiteuse » > « que ma pensee a çou soit […] » ; parimenti esclusi i casi del tutto dubbi come RS 871, Chopart, uns clers qi se veut marïer, v. 18 [a, f. 174r-v ; Linker 225.1], altro jeu parti, in cui la cesura epica si costituisce a partire da un’aggiunta materialmente del tutto sospetta di un primo emistichio « kant boin vous sanle | que gagent autre gent »15.

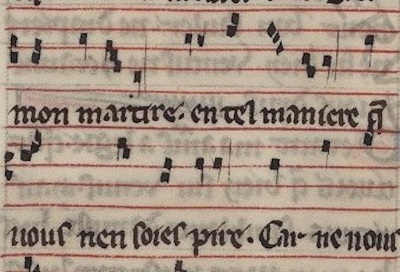

4Sia invece qualche caso meno dubitabile. RS 1352 Bele Doette as fenestres se siet [U, f. 66r-v ; Linker 265.215 ; MW 95.1 : a10 a10 a10 a10 B5]16 è nota chanson de toile17 dalla fitta presenza di cesure epiche18, ed è caso classico di osservazione delle consuete elasticità melodiche entro la prima strofe.

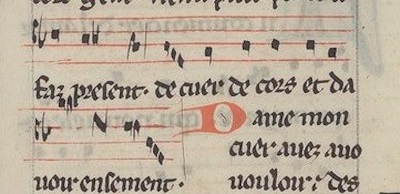

Fig. 1 - U, f. 66r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60009580/f139.image] (vedere l’immagine nel formato originale)

5Il confronto tra i vv. 1 (« Bele Doette | as fenestres se siet ») e 3 (« de son ami Doon li resovient »), con melodia identica, dimostra, come accade per il trattamento delle ipermetrie, l’utilizzo, nella posizione soprannumeraria del primo verso, del primo elemento del neuma composto della 5a posizione del v. 3 (v. 1 : « -et-4 [do] -te(s) [do] as5 [re] » ; v. 3 « -mi4 [do] Do-5 [do-re] »)19 ; i vv. 2 (« lit en un livre | mais au cuer ne l’en tient ») e 4 (« q’en autres terres | est alez tornoier »), entrambi invece con cesura epica, presentano tra 4a posizione, soprannumeraria e 5a una certa osservabile insistenza replicativa del si nella sequenza « li-4 [... si] -vre(s) [si-la] mais5 [si] » (tuttavia non così la 5a per il v. 4) : tutta la prima strofe offre la possibile realizzazione musicale dei décasyllabes epici rintracciabili nelle strofi seguenti.

6Sempre in U, ff. 65v-66r, si trova RS 594 En un vergier lez une fontenele20 [Linker 265.674 ; MW 120.5 : a10’ a10’ a10’ a10’ B6 B10], dove i vv. 28 (« donez moi, Sire, | que ne soie oblïee » ; ms. oblie) e 32 (« et Nostre Sires | l’a molt bien escoutee »), senz’altro epici, coincidono con la linea melodica dei primi tre versi, tra cui il v. 2 (« dont clere est l’onde et blanche la gravele »),21 che è qui risolto senza sinalefe cesurale, dunque interpretato musicalmente in cesura epica, (« -reˆest(3) [la-sol] l’on-4 [sol] -de(s) [sol] et5 [la] ») nella replicazione, come di consueto, del sol della posizione 4a (cfr. v. 1 : « ver-3 [la-sol] gier4 [sol] lez5 [la] »).

Fig. 2 - U, f. 65v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60009580/f138.image] (vedere l’immagine nel formato originale)

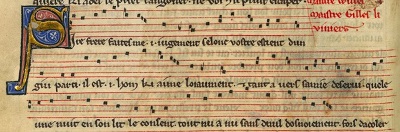

7Altro caso in cui la realizzazione melodica della cesura epica trattiene un modello entro la prima strofe : RS 507 Ma douce dame, qui j’ai m’amor donee22 [K, f. 363 ; X, ff. 237v-238r ; Linker 265.1105 ; MW 113.1 : a10’ a10’ a10’ a10’ b7 a6’ b7 a6’ b7 a6’ b7 a6’ a10’ a10’] per i soli vv. 1 e 223 (« seur toutes autres | du mont la melz amee »), dove la sillaba soprannumeraria è realizzata tramite una nota parigrado diversamente dai vv. 3 e 4, senza cesura epica ma con la stessa melodia. Il procedimento continua ad essere il medesimo delle ipermetrie accidentali.

Fig. 3 - K, f. 363 ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b550063912/f391.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

8Lieve spia di possibile indagine, a questo punto : qui, come nei componimenti precedenti, nonostante le realizzazioni diverse, i décasyllabes a cesura maschile si manifestano con una nota ribattuta in uscita del primo emistichio24, si collochi tra le posizioni metriche 3a-4a o 4a-5a, da cui di volta in volta si può sviluppare una nota compensatoria parigrado o uno scioglimento dei neumi composti. Che queste note parigrado possano essere, per così dire, un elemento consapevole e possibile indicatore di una soluzione esecutiva di un’eventuale sillaba soprannumeraria incorsa nei versi successivi alla strofe iniziale e che ciò possa dunque costituire una traccia per dimostrare la consapevolezza, anche performativa, della legittimità di una cesura epica, dell’attesa prevista di una possibile crescenza in 4a sede, è ipotesi senz’altro stravagante ma che si decide di non archiviare immediatamente sulla base di alcuni numerati riscontri.

9In RS 2057 Quant fine yvers que cil arbre sont nu25 [K, f. 361 ; X, f. 235r-v ; N, f. 175r-v ; Linker 265.1416 ; MW 1184.1 : a10 b10 a10 b10 c10 c10 c10], i vv. 14 (« n’en sai que fere | fors que merci crïer » [K fere mes que]) e 21 (« Aidiez moi, dame, | se vous m’avez tant chier ») sono gli ultimi, rispettivamente, delle stanze II e III ; nel resto del componimento le cesure femminili sono liriche o in sinalefe tra emistichi (ad es. il v. 12 « et a vos, dame, en doi je demander », non inquadrabile tra gli epici). Se osserviamo la melodia che accompagna l’ultimo verso della strofe I (« de cuer, de cors et d’avoir ensement ») in K ( = X, N), le posizioni metriche 3a-4a-5a presentano nota ribattuta (la), e questo accade soltanto in quest’ultimo verso26.

Fig. 4 - K, f. 361 ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b550063912/f389.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

10In RS 358 Li chastelain de Couci ama tant27 [K, ff. 311-312 ; N, f. 148r-v ; X, f. 197r-v ; P, ff. 162v-163v ; Linker 265.1054 ; MW 889.1 : a10 b10’ a10 b10’ b10’ a10 a10 c10] il v. 34 (« car morte est cele | pour qui je vous prisoie »), il secondo della strofe V, è l’unico ad avere cesura parossitona, insieme con il v. 18 (« mainte merveille ëue et enduree ») risolvibile però con sinalefe (benché sia anch’esso, nella strofe III, il secondo verso) : qui tutti i primi 4 vv. (qualche lieve differenza in X per il v. 3) iniziano in recto tono almeno fino alla 5a posizione28.

Fig. 5 - K, f. 311 ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b550063912/f339.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

11Nella chanson pieuse RS 1315 Chanter m’estuet de cele sans targier29 [X, f. 272r-v ; Linker 265.332 ; MW 870.8 : a10 b10’ a10 b10’ b10’ a10 a10 b10’ b10’], v. 18 « Ave Marie, | la dame des puceles », secondo annuncio gabrielino che ostacola soluzioni entro il primo emistichio, l’eventuale omissione dell’articolo « la » condurrebbe ad una cesura 4’+5, che rimarrebbe tuttavia isolata (e cesure solo liriche, con un caso di 4(‘)+6 in sinalefe, negli affini, si osservano nei contrafacta metrico-melodici RS 462 e 1267), anche se non del tutto escludibile ; si noti in ogni caso che la melodia del relativo v. 8 (« s’en cheïmes trestuit en grant misere ») offre una sequenza recto tono sino alla posizione 4a, per quanto si tratti di movenza d’avvio in tutto simile a quella del v. 1.

Fig. 6 - X, f. 272r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b530003205/f551.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

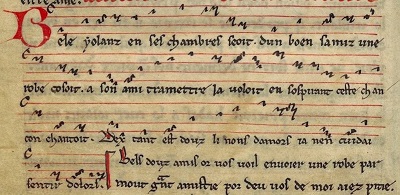

12Per RS 1847 Bele Yolanz en ses chambres seoit30 [U, ff. 64v-65r ; Linker 265.223 ; MW 120.2 : a10 a10 a10 a10 B8 B8] i due versi individuati (v. 13 : « a ces paroles | et a ceste raison » ;31 v. 19 : « ma douce dame, | mis m’avez en obli »32) sono i primi delle strofi III e IV e non si dà particolare motivo per dubitare della loro genuinità (semmai la cesura lirica del v. 8 si rende stavolta più sospetta entro chanson de toile). La melodia è identica per i primi due versi di stanza e anche qui avviene una replicazione di 3a-4a, in presenza però di neumi composti : « yo-3 [sol-la] -lanz4 [la-sol] ». Questo segnale reduplicativo è elemento d’interesse ? Si tratta effettivamente di una traccia per individuare lo spazio predisposto, la soluzione all’accoglimento di un’eventuale sillaba soprannumeraria ? È indice del fatto che in caso di parossitonia cesurale si dovrebbe replicare un altro la ? O che il secondo dei due neumi (come in RS 1352) si scioglierebbe tra 4a posizione e soprannumeraria ?

Fig. 7 - U, f. 64v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60009580/f136.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

13Un altro esempio : RS 657 Onques mais si doucement33, [R, ff. 150r-151r ; Linker 265.1256 ; 1209.82 : a7 b 7 a7 b7 c7’ c7’ d7 d10] v. 16 (« que ce me samble | joïrs du desirrer »), ottavo e ultimo della strofe II, che come tutti i décasyllabes di questa canzone è isolato a chiusura di una stanza di heptasyllabes. Benché non si escluda l’ipotesi, anzi, di emendare la lezione sulla base di un altro componimento conservato in R, tra l’altro con due uscite rimiche in comune (RS 721 Moult scet Amours tres savoureusement34 ; R, f. 136v, v. 17 : « que moy samble joïr du dessirer »), si noti come nella melodia del corrispettivo v. 8 della prima stanza, sia presente tra 4a-5a posizione un’altra nota ribattuta (« -mours4 [la] qu’a-5 [la-si]), esattamente come accade per il v. 3 di RS 1352.

Fig. 8 - R, f. 150r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b8454668b/f307.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

14Il v. 27 (« si feroit ele, | ne fust ceus qui la guilent ») di RS 1493 En reprouvier ai souvent oï dire35 [V, f. 65r ; Linker 265.654 ; MW 1019.4 : a10’ b10 a10’ b10 b10 c10’] è il terzo della strofe V e corrisponde al v. 3 (« aussi me font mesdisant grief martire »), che presenta un la replicato in 3a-4a posizione, unico caso di nota ripetuta nei pressi della cesura per questo componimento. Ciò non avviene per il v. 11 (« sanz vilanie, | ja la ne quier baer »), quinto della stanza II, la cui ipotetica melodia, quella corrispondente al v. 5 (« tant m’ont grevé qu’il me feront doloir »), non presenta fenomeni di replicazione in simile posizione (semmai tra 2a-3a), anche se, a guardar bene, la notazione sembra mancare di un neuma (uno soltanto per le sillabe « qu’il me ») e qualcosa, forse, potrebbe essersi perso.

Fig. 9 - V, f. 65r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f143.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

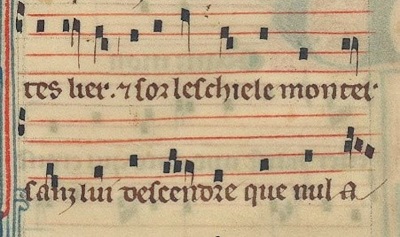

15Un caso solo parzialmente simile è dato dall’isolato v. 6 (« et sor l’eschiele | monter sanz lui descendre », purché la congiunzione incipitaria non sia, com’è per altro facile ipotizzare, innovazione) di RS 1283 Dites, seignor, que devroit on jugier36 [O, ff. 43v-44r ; Linker 265.534 ; MW 811.1 : a10 b10’ a10 b10’ a10 b10’ c4 b6’ c4] la cui melodia scioglie l’ipermetria in « -chie-4 [la-sol] -le(5) [la] », cioè risolvendosi37, come pare, nella replicazione del primo elemento del neuma composto precedente :

Fig. 10 - O, f. 43v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b6000950p/f116.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

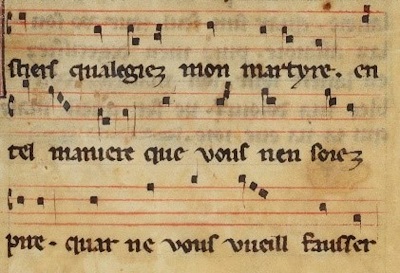

16Questa diversa modalità integrativa sembra avere alcune corrispondenze in altri componimenti. Interessante è infatti il quadro comportamentale dei sei testimoni della chanson di Guillaume le Vinier, RS 1787 Qui merci crie merci doit avoir38 [A, f. 129r-v ; M, f. 105r-v ; R, ff. 32v-33r ; T, f. 26r-v ; Z, f. 33r-v ; a, ff. 34v-35r ; Linker 102.20 ; MW 860.43 : a10 b10’ a10 b10’ b10’ a10 a10 b10’]. I tre versi toccati da cesura epica, i primi dei quali considerati meno sicuri da Ménard39, sono il v. 5 (« en tel maniere | que vos n’en soiés pire » AMTa ; ma RZ [4’+5] « en tel maniere que n’en soiés pire »), il v. 21, che è – coincidenza intrigante – il quinto della strofe III (« mais, bone dame, | se je dire l’osoie » AaMTZ ; ma R [3’+6] « douce dame, se je dire l’osoie »), e il v. 27, il terzo della strofe IV (« ainc n’euc la joie | dont je sui en esrour » AaMRTZ [con varianti formali minime ; a replica la strofe variando in de qoi sui]). La minor certezza di Ménard sui primi due, tra le concorrenze interne a sI, è forse eccessiva, in questo caso : certo, vige sempre la possibilità che i piani alti di sI, per processi di banalizzazione, abbiano immesso nel v. 5 un’integrazione pronominale, mentre per il v. 21 abbiano preferito esplicitare la congiunzione, ed è forse la soluzione per cui un editore propenderebbe in assenza di una fitta conferma testimoniale, per quanto circoscritta, tanto più se per il v. 27 non si rende difficile la formulazione della cesura 4’+5 eliminando, ancora una volta, il pronome je40 (del resto le cesure parossitone del componimento sono tutte liriche, ai vv. 2, 17, 20, 26, o enjambantes, al v. 1). Il quesito è ecdotico e, conseguentemente, ontologico : su quali basi dimostrative stiamo dunque recuperando l’esistenza di questi istituti metrici41 ? L’ambiguo R potrebbe qui esercitare l’ufficio di sponda utile (utile, beninteso sino alla soglia obbligatoria del v. 27) alla fuga da una cesura giudicata sospetta ? O si tratta piuttosto, com’è pensabile, di correzione posteriore, per quanto giudiziosa ? Si osservino in ogni caso i comportamenti melografici per il v. 5 (e di conseguenza per il v. 21). La soluzione di MTa per le posizioni 4a-5a (soprannumeraria) è comune, secondo la traccia che abbiamo osservato per RS 1283, con clivis e successiva replicazione del suo primo elemento42 :

Fig. 11 - T, f. 26r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60007945/f63.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 12 - M, f. 105r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84192440/f227.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 13 - a, f. 34v ©BAV [https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.1490/0076] (vedere l’immagine nel formato originale)

17La soluzione di A, con cesura epica, è invece simile a quella di Z, che ne è privo (al v. 5 ; ma epica al v. 21), in combinazione di clivis e podatus, con replicazione tra i rispettivi ultimo e primo elemento :

Fig. 14 - A, f. 129r ©IRHT-BVMM (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 15 - Z, f. 33r (vedere l’immagine nel formato originale)

18Ciò che si congiunge in Z, o che si disgiunge negli altri, è una nota entro il neuma composto che insiste su « -iés9 ». R, infine, presenta una melodia distinta, in qualche movenza simile, senza che sia possibile riconoscervi processi di replicazione o adattamento, ma, pur in cesura 4’+5, la linea sembra offrire un surplus neumatico, quantomeno osservando ciò che sosta sopra « que6 » :

Fig. 16 - R, f. 32v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b8454668b/f70.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

19Del v. 27, saldissimo in tutti i testimoni, vale a dire della melodia del corrispondente v. 3 (« atendu ai merci en bon espoir »), poco si potrà constatare43, non essendovi particolari fenomeni di replicazione, o indizi affini, nelle posizioni 4a-5a : evento in ogni caso non del tutto rassicurante per le nostre annotazioni.

20Ulteriore soluzione si osserverebbe invece in RS 691 Sire frere, fetes m’un jugement44 [con melodia soltanto A, f. 136v ; T, ff. 31v-32r ; per gli altri mss. cfr. Linker 102.28 ; MW 644.1 : a10 b10 a10 b10 a10 a10 b10 b10] jeu-parti tra Guillaume e Gilles le Vinier : le cesure epiche dei vv. 21 (« ne croit sour plege | ne sour son serement » di M e « ne croit sus plege | ne sus nul serement » di b ; a testo : « ne croit sour plege ne sour serement » sulla scorta dei restanti testimoni) e 34 (con diverse attestazioni45 contra « juge des choses, | ce sai je de fi » di RT), segnalate da MW, sono stavolta corrette da Ménard sulla base della tradizione, in presenza di soluzioni alternative offerte da T, assunto ancora come manoscritto-base. Eppure sarà utile notare che, se il v. 21 è il quinto della strofe III e il v. 34 il secondo della strofe V, si rende possibile reperire un’interessante corrispondenza con i rispettivi v. 5 (« qu’eleˆune nuit en son lit le consent ») e v. 2 (« selonc vostreˆescïent d’un giu parti »), unici due versi della strofe I che richiederebbero sinalefe interna, ma che la melodia, come sappiamo accadere spesso, non considera. In tal modo i versi ipermetri successivi, nella medesima posizione, troverebbero un neuma in più a sostegno del computo soprannumerario (anche se per il v. 2 la comparazione con il v. 4 dimostra che una nota replicata non è aggiunta tra gli incontri vocalici ma in chiusura di verso).

Fig. 17 - T, f. 31v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60007945/f74.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

21Simile processo sembra avvenire, con qualche dubbio in più, per RS 1862 Au Dieu d’amors ai requis un don46 [P, f. 125r-v ; R, f. 172r-v ; Linker 213.1 ; MW 217.14 : a9 a9 a10 b7 B7 B7] attribuita da P a Raoul de Beauvais, per il v. 9 (« se ne me donne | temprement garison ») secondo la lezione di R, scelta da Newcombe, contro P ipometro « s’el ne m’en done le guerredon » (Noack interpola in « s’el n’en done temprement garison ») : nel primo testimone il corrispondente v. 3 (« Ma douce dame a la clere façon ») non considera la sinalefe e propone sol replicato in 5a-6a.

22A questa altezza del ragionamento, sulla debole scorta di questo piccolo manipolo di casi47, per lo più dal regolare tratto fenomenologico della ripetizione di nota in cesura, sembrava di poter seguire una linea d’indagine fondata sull’idea che la melodia potesse darci qualche informazione sull’accettabilità ontologica, ricostruttiva e non solo documentaria, del décasyllabe a cesura epica, che cioè la melodia, di derivazione autoriale o meno, non rispondesse soltanto all’occorrenza effimera, accidentale, erronea, della sillaba soprannumeraria nella prima strofe con i consueti processi di adattamento, ma la prevedesse consapevolmente anche per le posizioni coinvolte nelle strofi successive, dimostrando in qualche modo un’accettabilità statutaria e non saltuaria. Tale ipotesi si pensava fino a questo punto del contributo alimentata dunque da alcune tracce melografiche di, per dir così, facilitazione, indicazione, suggerimento48 della soluzione delle previste ipermetrie per le strofi successive alla prima : nota replicata già nel verso-base a cesura ossitona per indicarne magari forme di ulteriore replicazione o scioglimento di neuma composto in caso di soprannumeraria, corrispondenza di posizione strofica dei versi con cesura epica tra prima strofe e seguenti, o, ancor più fragile ma attestata, previsione di linea melodica già sovrabbondante (il caso delle sinalefi non considerate melodicamente). Si tenta di capire se sia possibile mettere in discussione due principi esplicativi correnti : da un lato l’assunto per cui la cesura epica non si rende accettabile perché la melodia della prima strofe non sarebbe disposta ad accoglierla, dall’altro l’idea secondo cui questa cesura è considerata melodicamente come qualsiasi ipermetria di copia, dunque agilmente compensabile in caso di imprevista, ma accolta, occorrenza. Può insomma l’elemento musicale darci qualche appiglio probatorio circa la legittimità autoriale di simili cesure ?

23È giunto il momento di decostruire le poche induzioni seguite fino ad ora. Ad incrinare la compattezza delle osservazioni inizia RS 1891 Ja nuns hons pris ne dira sa raison [con melodia soltanto O, ff. 62v63r ; K, ff. 392-393 ; N, f. 180r-v ; X, f. 252r-v ; cfr. Linker 241.2 ; MW 73.1 : a10 a10 a10 a10 a10 b6]49, attribuita, con qualche dubbio50, a Riccardo I d’Inghilterra, che offre in buona parte della tradizione una cospicua serie di cesure epiche, nessuno dei manoscritti esente da almeno una regolarizzazione rispetto al resto dei testimoni : v. 9 « que je n’avoie | si povre compaignon » [grafia di U]51 ; v. 10 « que je lessaisse, | por avoir, en prison » [grafia di O, e così nei seguenti]52 ; v. 11 « Je nou di mie | por nule retraçon »53 ; v. 19 « n’est pas mervoille | se j’ai le cuer dolant »54 ; v. 22 « que nos feismes | andui communement »55 ; v. 28 « forment m’aidassent, | mes il ne voient grain » [grafia di K] ; v. 29 « de beles armes | sont ore vuit et plain » [lezione di O ; ed. « [...] vuit li plain »]56 ; v. 35 « s’il me guerroient | il feront que vilain » [grafia di O]57. Nelle melodie conservate58 emerge una bipartizione di trattamento : in area cesurale ritornano sicuramente le sequenze parigrado per i vv. 1, 3, 5, ma sosta un, in sé, poco significativo neuma composto (climacus) in 4a posizione per i vv. 2 (nessuno dei décasyllabes coinvolti occupa tuttavia questo luogo nella strofe) e 4.

24L’adespota RS 343 Pour folie me vois esbaïssant59 [V, ff. 64v-65r ; Linker 265.1366 ; MW 610.2 : a10 b10’ a10 b10’ a7 a10] susciterebbe interesse per i vv. 9 (« et je serf dame | de si haute puissance ») e 21 (« qu’il li souviegne | de ma bonne voillance »), i terzi delle stanze II e IV, il cui corrispondente v. 3 (« mes couarz hom n’est tenuz por vaillant ») presenta un’interessante serie replicata per il primo emistichio :

Fig. 18 - V, f. 64v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f142.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

25Contemporaneamente, tuttavia, per la cesura epica del v. 6 (« si puis je fere | de ma dame avenant ») si applica l’accostamento, come per RS 1787, di clivis e podatus, senz’altro con ripetizione interna di un fa tra 4a-5a : la convivenza di due supposti procedimenti (recto tono per l’ipotetica risoluzione, in absentia, dei vv. 9 e 21, sorta di duplicazione per il v. 6, in praesentia) mi sembra possa indebolire terreno probatorio ad un’idea di non accidentalità dei processi. Si aggiunga inoltre il v. 29 (« et porront dire que sui mal eürez »), corrispondente al v. 5 (« dont on en a son creant »), di cui nulla si potrà dire per l’ipometria di quest’ultimo.

26Si prenda ora RS 557 Ne finirai tant que j’avrai trouvee [adespota in V, ff. 55v-56r ; Linker 199.5 ; MW 860.63 : a10’ b10’ a10’ b10’ b10’ a10’ a10’ b10’] attribuita da Jeanroy60 a Philippe de Remi61 : le cesure epiche accolte si trovano ai vv. 3 « pour la plus bele | qui soit de mere nee », 21 « bien croi que s’ele | savoit le mien malage », 30 « bien porrai dire | qu’amors est enversee », 35 « di a la bele | que ele est recouvree ». Per la melodia del v. 3, coincidente con quella del v. 35, terzo della stanza V, e variazione rispetto a quella del v. 1, la soluzione è la nota replicata :

Fig. 19 - V, f. 55v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f124.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

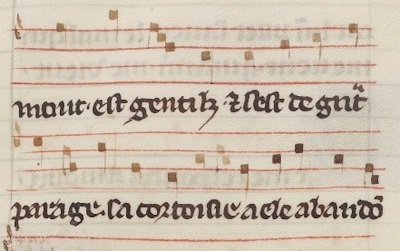

27Il v. 21 è il quinto della strofe III e la melodia del v. 5 (« mout est gentilz et s’est de grant parage ») presenta già una replicazione di nota nelle posizioni 4a-5a :

Fig. 20 - V, f. 56r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f125.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

28Nulla si potrà notare invece per il v. 30, sesto della strofe IV, quando la sinalefe in cesura del v. 6 « sa cortoisie a ele abandonnee » è perfettamente rispettata dalla melodia, e tantomeno si verificano sequenze in recto tono.

29L’immediatamente precedente RS 450 Quant voi venir le trés douz tenz d’esté [adespoto in V, f. 55r-v ; Linker 199.9 ; MW 860.6 : a10 b10 a10 b10 b10 a10 a10 b10], parimenti attribuita a Philippe de Remi62, conserva una certa quantità di décasyllabes epici (si osservi, tra l’altro, che tutte le altre cesure del componimento sono maschili) accolti da Jeanroy in virtù di un’ipotetica « extrême négligence »63 versificatoria del poeta dimostrata, in buona sostanza, sulla difficile o quantitativamente ingente ortopedizzazione della lezione unitestimoniale. Si tratta dei vv. 2 « et la froidure | de l’iver departir », se non vale l’anasinalefe, 8 « de Jehanete, | dont je ne quier partir », 17 « Mentir ? Non certes ! | Ce seroit cruautez », 28 « que sa pareille | ne porroit on veïr », 30 « quant en l’esgarde | de bonne volenté » ; si esclude dalle osservazioni l’ambigua situazione del v. 14 che in V è sì epico (« de ma priere | qu’ele degna oïr ») ma è corretto, o ricomposto, in edizione (« ma priere, dont me servi a gré ») per emendare un’erronea inversione rimica e la presenza di un verso soprannumerario. La melodia è a oda continua :

Fig. 21 - V, f. 55r-v ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f123.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

30I vv. 2 e 8 presentano, oltre ad una barra verticale a fine cesura, nota replicata tra soprannumeraria e 5a posizione. Qui come altrove : ciò avviene perché il testo è corrotto e il melografo è costretto ad adattare o a ricevere una melodia senza il ripristino di una lezione testuale corretta ? Perché cesura epica e melodia sono, in tale forma, originarie ? Ma allora perché riservare solo ai versi della prima strofe il privilegio di una palese soluzione ? Forse perché si tratta di prassi ovvia nell’improvvisazione esecutiva ? Come sapere allora, nella realizzazione melica, se si stratta di décasyllabe epico, con necessità di integrazione soprannumeraria, o di décasyllabe con cesura 4’+5, senza alcuna necessità di integrazione ? Per la melodia dei versi rimanenti, difatti (v. 17 = v. 1, v. 28 = v. 4, vv. 14 e 30 = v. 6), non si rilevano prove particolari, se non debolissime (i vv. 4 e 6 sono gli unici a presentare climacus, potenzialmente solubile, in 4a sede).

31In RS 743 Ja por nul mal ne por nisun torment64 [T, f. 140r ; Linker 7.10 ; MW 861.2 : a10 b10’ a10 b10’ b10’ a10 a10 b10’ a10] spicca il v. 37 (« Vostres sui, dame, | trestos entirement »), il primo della strofe V ; in recto tono, non significativo, solo le prime tre posizioni, senza possibilità di evincere molto nelle successive (se non « mal4 [re-do-si] ne5 [re] ») :

Fig. 22 : T, f. 140r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b60007945/f291.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

32È il solo M, f. 95r a trattenere cesura epica in RS 1575 Se j’ai esté lonc tans hors du païs65 [per la tradizione cfr. Linker 73.23 ; MW 870.9 : a10 b10’ a10 b10’ b10’ a10 a10 b10’ b10’] per i vv. 19 (« ja nus services | ne sera mais peris ») e 25 (« gorge pluz blanche | que n’est ne nois ne lis »), primo e settimo della strofe III, e così accolti da Lerond contro le lezioni alternative, decisamente più fondate66, selezionate da Raugei (per accordi trasversali tra sI e sIII, nel secondo altresì sII) : il testimone, in ogni caso, presenterebbe replicazione di 4a-5a per il v. 1, sempre a teorico suggerimento di recto tono risolutivo ; alcunché, tuttavia, per il v. 7.

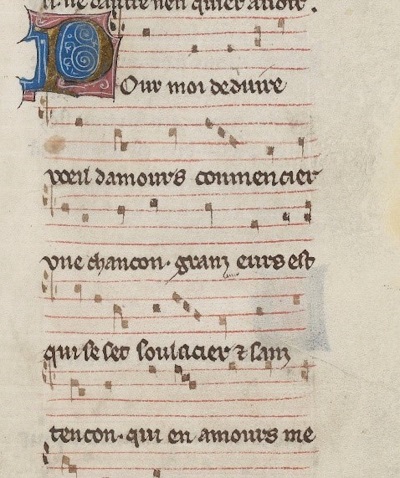

33Esempio estremo è RS 1265 Pour moi deduire voeil d’amours conmencier [V, f. 102r-v ; Linker 265.1371 ; MW 1034.42 : a10 b4 a10 b4 b10 c10 c10], uno dei componimenti di V irreparabilmente eterostrofici, che presenta però una decisa cesura epica al v. 1, dall’imprevisto ethos melodico : se confrontiamo la linea musicale con quella, equivalente (è presente qualche minima variazione), del v. 3, la nota aggiuntiva non risiede sulla soprannumeraria ma si colloca, stavolta, alla fine, sottraendo la nota al verso successivo (costretto a sciogliere un neuma composto)67, come sembra di capire osservando la sequenza melodica per il v. 4.

Fig. 23 : V, f. 102r ©BnF [https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b84386028/f217.item] (vedere l’immagine nel formato originale)

34Di RS 184 Je ne mi vueil de bone amor retraire68 [P, ff. 178v-179r ; X, f. 214r-v ; Linker 265.907 ; MW 901.19 : a10’ b10 a10’ b10 b10 a10’ b10] tutti i versi con primo emistichio parossitono sono in cesura epica (v. 9 « qui me laissierent | le douz quarrel venir » [P mi lessierent] ; v. 16 « d’une grant plaie | dont il m’estuet morir » [P plaiie] ; v. 23 « ne greva home | tant come ele a fait moi » [P il a fet moi ; X a fait a moi] ; v. 25 « me covient estre | nuit et jor en effroi » [P et et jor], v. 35 « en avra l’ame | de li qui m’a traï » ; da escludere però per sinalefe il v. 24 « quant por la bele, en qui touz biens habonde » [P tot bien abonde]) ; i vv. 9, 16, 23, inoltre, sono i secondi delle rispettive stanze, minima regolarità locativa disattesa poi dai vv. 25 e 35 (rispettivamente quarto e ultimo di stanza). E in ogni caso, qui, nessuna soluzione particolare si rende rintracciabile nella melodia, parimenti a diverse altre occorrenze rilevate69. Circa le quali si dirà pure, sul piano testuale, accanto ai casi privi di tradizione musicale, oggetto di un prossimo contributo, che è ancor meno possibile intercettare ricorrenze o particolari strategie di soluzione cesurale per i décasyllabes epici.

35Ne consegue che la verifica qui tentata di un eventuale processo di prevedibilità melodica della sillaba soprannumeraria, di una prassi melografica che accolga e palesemente preveda una soluzione per il trattamento della cesura epica, indice, o meglio indizio, di sostanzialità e non accidentalità70 del fenomeno, sia operazione, come annunciato, pressoché infruttuosa. Ciò sia detto sulla debolezza quantitativa e dimostrativa dei primi esempi, che sembravano tracciare una certa regolarità in area cesurale con episodi di iterazione (con predisposizione ad ulteriore replicazione sanatoria nell’eventualità di cesura epica ?) o di corrispondenza con versi senza rispetto melodico delle sinalefi (dunque melodicamente predisposti ad accogliere una sillaba in più), regolarità, in netta minoranza a fronte dei casi negativi al referto, su cui non si rende possibile fondare edifici ontologici per la cesura epica. Ma tale indagine mi sembra aver concesso ulteriore terreno alla possibilità di confermare nuovamente un tratto metodologico della relazione tra filologia testuale e filologia musicale (cosa diversa, sia chiaro, dalla relazione tra testo e musica, oggetti, questi, e non metodi) : che l’impostazione delle dimostrazioni degli eventi metrici dubbi risiede tutta, eventualmente, sul versante della prima.

Sigle dei manoscritti citati

36A, Arras, Bibliothèque municipale, 657 ;

G, London, Lambeth Palace, Misc. Rolls 1435 ;

K, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5198 ;

L, Paris, BnF, fr. 765 ;

M, Paris, BnF, fr. 844 ;

N, Paris, BnF, fr. 845 ;

O, Paris, BnF, fr. 846 ;

P, Paris, BnF, fr. 847 ;

R, Paris, BnF, fr. 1591 ; T, Paris, BnF, fr. 12615 ;

U, Paris, BnF, fr. 20050 ;

V, Paris, BnF, fr. 24406 ;

X, Paris, BnF, n. a. fr. 1050 ;

Z, Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, H.X.36 ;

a, Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1490 ;

b, Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1522 ;

c, Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 95.

Documents annexes

- Fig. 1 - U, f. 66r ©BnF

- Fig. 2 - U, f. 65v ©BnF

- Fig. 3 - K, f. 363 ©BnF

- Fig. 4 - K, f. 361 ©BnF

- Fig. 5 - K, f. 311 ©BnF

- Fig. 6 - X, f. 272r ©BnF

- Fig. 7 - U, f. 64v ©BnF

- Fig. 8 - R, f. 150r ©BnF

- Fig. 9 - V, f. 65r ©BnF

- Fig. 10 - O, f. 43v ©BnF

- Fig. 11 - T, f. 26r ©BnF

- Fig. 12 - M, f. 105r ©BnF

- Fig. 13 - a, f. 34v ©BAV

- Fig. 14 - A, f. 129r ©IRHT-BVMM

- Fig. 15 - Z, f. 33r

- Fig. 16 - R, f. 32v ©BnF

- Fig. 17 - T, f. 31v ©BnF

- Fig. 18 - V, f. 64v ©BnF

- Fig. 19 - V, f. 55v ©BnF

- Fig. 20 - V, f. 56r ©BnF

- Fig. 21 - V, f. 55r-v ©BnF

- Fig. 22: T, f. 140r ©BnF

- Fig. 23: V, f. 102r ©BnF

Notes

1 Grazie a Luca Gatti e a Timothée Premat per la lettura e i precisi inviti al miglioramento; grazie altresì, per le osservazioni e le obiezioni avanzate, a Francesco Carapezza, Davide Daolmi, Maria Sofia Lannutti, Isabelle Ragnard. Miei tutti gli errori, anche di prospettiva, rimanenti.

2 Per la definizione cfr. Dominique Billy, «Théorie et description de la césure, quelques propositions», La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni, ed. Furio Brugnolo e Francesca Gambino, 2 voll., Padova, unipress, 2009, vol. 1, pp. 385-423, in part. p. 416: è il caso in cui «la contrainte métrique n’appelle qu’un accent [e non una frontiera di parola]: la césure peut alors être séparée de la fracture métrique [situata nella prospettiva del verse design o «modèle de vers»»] par une syllabe posttonique qui […] ne compte pas dans la mesure (“césure épique”) […]; cette situation a un caractère accidentel dans le cadre du décasyllabe lyrique».

3 Cfr., ad esempio, Pietro G. Beltrami, «I poeti siciliani nella nuova edizione (appunti su testo e metrica)», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 22, 2010, pp. 425-446, in part. p. 440: «nei trovatori la cesura epica è un’assoluta rarità, non più che sporadica», sulla scorta dei dati di Dominique Billy, «Le flottement de la césure dans le décasyllabe des troubadours», Critica del testo, 3, 2000, pp. 587-622, nonché Pietro G. Beltrami, «Cesura epica, lirica, italiana: riflessioni sull’endecasillabo di Dante», Metrica, 4, 1986, pp. 67-107 (in Id., L’esperienza del verso. Scritti di metrica italiana, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 117-161, in part. pp. 128-132); Luca Barbieri, «Tertium non datur? Alcune riflessioni sulla ‘terza tradizione’ manoscritta della lirica trobadorica», Studi medievali, 47, 2006, pp. 497-548, in part. pp. 536 e ss.; Costanzo Di Girolamo, «Gli endecasillabi dei Siciliani», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 24, 2013, pp. 289-312, in part. p. 302: «Il terzo tipo per numero, ma collocato a sua volta a grande distanza dal secondo, è quello epico, tipo in cui includo anche i versi con incontro vocalico in cesura, con conseguente sinalefe o elisione, un sottotipo che predomina leggermente su quello senza incontro vocalico. Il tipo epico senza incontro vocalico (questo sono in grado di anticiparlo) non raggiunge il centinaio di esemplari»; e cfr. in aggiunta la Postilla 2014 di Pietro G. Beltrami, «Endecasillabo, décasyllabe, e altro», Rivista di letteratura italiana, 8, 1990, pp. 465-513 (in Id., L’esperienza del verso, pp. 189-241, in part. p. 239; o Paolo Di Luca, «Falquet de Romans, Ma bella dompna, per vos dei esser gais (BdT 156.8)», Lecturae tropatorum, 3, 2010, p. 3: «fenomeno metrico molto raro nella poesia dei trovatori ed estremamente inviso ai compilatori dei canzonieri, spesso propensi ad eliminarlo o correggerlo in fase di copia». Non è del tutto pacifica, per certi aspetti, nemmeno la situazione italiana; in ogni caso cfr. la sintesi bibliografica, dopo Di Girolamo, nella Postilla 2014 di Pietro G. Beltrami, «Cesura epica, lirica, italiana: riflessioni sull’endecasillabo di Dante», in part. pp. 160-161. Per i trovieri cfr. almeno Luciano Formisano, «Riflessioni sulla lirica d’oïl: il contesto e i tratti pertinenti», La lirica romanza del Medioevo. Vol. 1, Storia, tradizioni, interpretazioni, ed. Furio Brugnolo, Francesca Gambino, 2 voll., Padova, unipress, 2009, vol. 1, pp. 313-335, a p. 328: «A questo tratto arcaico, o arcaizzante, si aggiunge l’impiego del décasyllabe con cesura epica, tipo ben documentato nella canzone di tela, ma raro nella canzone di troviero, e infatti in tre casi su sei variamente rimosso nella tradizione manoscritta».

4 Paul Verrier, Le vers français. Formes primitives, développement, diffusion, 3 voll., Paris, Didier, 1931-1932, vol. 3, pp. 124-125: «dans la poésie chantée par excellence, la poésie lyrique, on a cherché de bonne heure à se débarrasser de la césure épique», e cfr. i conteggi operati sopra Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, ed. Karl Bartsch, Leipzig, Vogel, 1870 presso la n. 30 di p. 307.

5 Roger Dragonetti, La technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise. Contribution à l’étude de la rhétorique médiévale, Bruges, De Tempel, 1960 [rist. Genève, Slatkine, 1979], p. 493 e in nota il riferimento a Verrier, Le vers français, vol. 2, p. 123: «Verrier voit dans la césure épique “la survivance, peu à peu éliminée, d’un cadre rythmique ancien abandonnée en partie pour un autre encore en évolution”»; altra testimonianza esemplare, sul piano dei processi ecdotici, in Le liriche di Hugues de Berzé, ed. Luca Barbieri, Milano, CUSL, 2001, pp. 54-55: «Alcuni casi di cesura epica si presentano nella tradizione manoscritta. Tuttavia tale tipo di cesura non è mai maggioritario ed è sempre contrastato da altre forme meno rare in alternativa (lirica, con elisione, accentuale all’italiana); per questo motivo, data l’estrema cautela mostrata dai metricisti nell’accogliere questo tipo di cesura nei componimenti lirici, si è preferito porre a testo sempre l’alternativa faciliore, a meno che la presenza della cesura epica non fosse comprovabile con sufficiente certezza».

6 Ulrich Mölk, Friedrich Wolfzettel, Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350, München, Fink, 1972, d’ora in poi MW. Con RS si intende Hans Spanke, G. Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, Leiden, Brill, 1955; per le sigle dei mss. (si veda in chiusura di contributo la lista dei citati) cfr. Robert White Linker, A Bibliography of Old French Lyrics, University of Mississippi, 1979 e Luca Gatti, Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica, Roma, Sapienza Università Editrice, 2019, pp. 43-86 [descrizione dei codici].

7 Contro il quale chi scrive ha in cantiere una ricerca; chiaramente si estenderebbe il principio ecdotico esposto da Beltrami, «I poeti siciliani nella nuova edizione», p. 441: «a mio parere, per i fenomeni eccezionali, quali, in provenzale (ma non solo), la rima identica, e in italiano (ma anche nel provenzale della lirica) la cesura epica, il principio editoriale che si impone è che essi devono essere accolti a testo soltanto dopo avere esaminato e scartato, nel singolo caso, tutte le ipotesi alternative; una diversa regola è proponibile soltanto quando i casi che resistono a questo esame sono abbastanza numerosi e ‘fanno sistema’» (ma Costanzo Di Girolamo, «Gli endecasillabi dei Siciliani», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 24, 2013, pp. 289-312, in part. pp. 297-298: «La filosofia metrica di Beltrami ammette invece la cesura lirica ma non quella epica, e questo almeno nel suo intervento del 2010 [...], i motivi principali per i quali Beltrami nel suo più recente intervento mette in dubbio la presenza della cesura epica è che gli esempi italiani non fanno sistema, anche perché i precedenti occitani di cesura epica (in componimenti strofici) sono in numero limitato e possono spesso trovare spiegazioni di carattere stilistico»). Al momento, però, si veda il contributo di Gema Vallín, La cesura épica en los trouvères. Una revisión crítica de los textos presentato al XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (København, 1-6 luglio 2019) che rintraccerebbe «muchos más ejemplos, que vienen a demostrar una contradicción en la valoración a la baja que se ha venido haciendo de su uso por parte de los estudiosos más conspicuos dedicados a la historia de la cesura y la rima trovadorescas» (si cita dal résumé). Emblematicamente, ad esempio, si prenda il caso di Fine Amours claimme en moi par hiretage [Linker 205.1] v. 14, solo secondo M e a, «touz biens par joie, ne n’est droiz, qu’autrement», del tutto sospetta, e collocata giustamente tra gli apparati, pur storicamente interessante (cfr. Luca Gatti, «Per Fine Amours claimme en moi par hiretage (Linker 205,1)», Cognitive Philology, 12, 2019).

8 Dominique Billy, «De l’influence du décasyllabe lyrique des troubadours sur l’endecasillabo italien», Revue des langues romanes, 120/1, 2016, pp. 89-111, in part. p. 92. Cfr. anche Pietro G. Beltrami, «Endecasillabo, décasyllabe, e altro», Rivista di letteratura italiana, 8, 1990, pp. 465-513, poi, con postilla, in Id., L’esperienza del verso, pp. 189-241, in part. p. 221: «Poiché il verso, pur formato da due misure, è pur sempre concepito come un’unità, il trattamento delle parole piane alla fine della prima misura diventa, fin dai trovatori antichi, diverso da quello delle parole in fine di verso, con la tendenza a evitare la cesura epica (che crea problemi per la melodia)»; altresì, con ragioni innestate nell’isosillabismo, anche se comunque potenzialmente riferibile a contraintes melodiche, Id., «Elementi unitari nella metrica romanza medievale: qualche annotazione in margine a una Storia del verso europeo», in Il verso europeo. Atti del seminario di metrica comparata (4 maggio 1994), ed. Francesco Stella, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana – Fondazione Ezio Franceschini, 1995, pp. 75-101 (poi in Id., L’esperienza del verso, pp. 261-284, in part. p. 281): «questo rigore isosillabico provoca in provenzale e anche in francese il tendenziale rifiuto della cesura epica nel décasyllabe (non si ammette o quasi una sillaba soprannumeraria all’interno del verso, così come non si ammette l’alternativa libera tra uscita maschile e femminile alla fine)». Del resto, nei casi di cesura epica certissima («quelque quarante»), come per la cosiddetta « epistola epica » di Raimbaut de Vaqueiras, Valen marques, seigner de Monferrat (BdT 392.III) si è detto che «il est vraisemblable que celle-ci [scil. la melodia] ait été psalmodiée comme les chansons de geste» (Paolo Di Luca, «La réception de la lettre épique de Raimbaut de Vaqueiras dans sa tradition manuscrite», Revue des langues romanes, 121, 2017, pp. 43-68, in part. p. 44): si sarebbe trattato cioè di un tipo di melodia diversa da quella adoperata per i testi lirici. Si veda inoltre Id., «Épopée et poésie lyrique: de quelques contrafacta occitans sur le son de chanson de geste», Revue des langues romanes, 112, 2008, pp. 33-60, in part. p. 35: «chaque dystique de la pièce de Raimbaut [de Vaqueiras, El so que pus m’agensa, BdT 392.14] correspond exactement à un décasyllabe dont la césure épique tombe après la sixième syllabe, ce qui est sans aucun doute le vers, très original en raison de la position de la césure, employé dans le Girart de Roussillon. Nous dirons dès maintenant que, en adaptant des mélopées épiques à des pièces à structure strophique, les deux troubadours expérimentent une solution de compromis qui concilie la mesure fixe de la cobla et le mètre et le type de rime de la laisse épique». Cfr. in proposito Di Girolamo, «Gli endecasillabi dei Siciliani», pp. 304: «dovrebbe essere abbastanza pacifico ammettere che l’abbandono o l’esclusione iniziale della cesura epica nel passaggio del verso dall’agiografia e dall’epica alla lirica dipenda dalla differente esecuzione: delle note ribattute non pongono alcun problema in un testo salmodiato, cantilenato, mentre solo con qualche difficoltà e certo in dosi moderato possono infiltrarsi in un canto monodico dallo strofismo complesso», con rinvio agli ulteriori studi di Di Luca, e si vedano le riflessioni esposte alle pp. 305-308, in part. p. 305: «l’impiego della cesura epica non è necessariamente in rapporto con una materia epica o ammiccante all’epica, ma è reso possibile da forme di esecuzione diverse dal canto, come la recitazione, a cui dovevano essere destinati, salvo eccezioni, i salutz, o un qualche tipo di melopea [...]. La sirventesca di Peire Basc, nonostante la sua scarsa qualità metrica, rappresenta la controprova di quanto si diceva sopra: vincolata alla melodia del modello, conserva le sillabe in soprannumero, al di là di un paio di versi problematici, anche nelle strofi in cui mancano le rime interne».

9 In particolare grazie agli studi di Maria Sofia Lannutti, a partire da Ead., «Anisosillabismo e semiografia musicale nel laudario di Cortona», Studi medievali, 35, 1994, pp. 1-66, en part. 13-14: «il notatore poteva (I) aggiungere delle note che anticipassero la nota successiva o ribattessero quella precedente, oppure (II) scomporre i neumi di due o più note, ridistribuendone i singoli elementi», sino, ad esempio, a Ead., «L’ultimo canto: musica e poesia nella lirica catalana del Medioevo (con una nuova edizione del Cançoneret di Sant Joan de les Abadesses)», Romance Philology, 56/2, 2012, pp. 309-363, in part. pp. 337-338: «la tecnica impiegata in caso di versi ipermetri o ipometri consiste generalmente o nella ridistribuzione degli elementi neumatici (i neumi vengono divisi o riuniti) oppure nell’aggiunta o omissione di note all’unisono». Del resto di tali processi rendeva notizia lo stesso Dominique Billy, L’architecture lyrique médiévale. Analyse métrique et modélisation des structures interstrophiques dans la poésie lyrique des troubadours et des trouvères, Montpellier, Section française de l’A.I.E.O., 1989, pp. 48-49: «Le traitement mélodique de l’anisosyllabisme fait probablement appel à divers procédés: duplication ou suppression d’une note, division d’une ligature, réunion de deux notes en une ligature, inclusion d’une note dans une ligature ou jonction de deux ligatures»; sul problema anche Id., «Les mutations du décasyllabe chez le trouvères d’origine picarde au cours du xiiie siècle: de Gautier de Dargies au cercle de Jehan Bretel», Chançon legiere a chanter. Essays on Old French Literature in Honor of Samuel N. Rosenberg, ed. Karen Fresco and Wendy Pfeffer, Birmingham, Summa, 2007, pp. 85-106, in part. p. 88: «la contrainte de la césure, si elle est bien redevable du mètre, dimension à notre avis spécifique du vers, a bien quelque chose à voir avec la musique dans un genre destiné au chant, et l’on a toutes les raisons de supposer que la quatrième position du décasyllabe commun correspondait à un temps fort dans le rythme dont la mélodie ne pouvait s’abstraire, et qui revenait régulièrement de couplet en couplet avec des paroles renouvelées en de vers présentants des césures variées». Cfr. anche Timothée Premat, Sophie Chouvion, «Adaptations de la mélodie aux variations de longueur du vers aux xiie et xiiie siècles», Rhythmica, ed. Alexandra Oddo, Jean-Claude Anscombre, Bernard Darbord, in c.s.

10 A meno che essi non si presentino sempre nella stessa posizione in ogni strofe.

11 Gli interrogativi generali sono promossi da Fabio Zinelli, «Musicologie et philologie: deux disciplines “auxiliaires”», Les noces de philologie et de musicologie. Textes et musiques du Moyen Âge, ed. Christelle Cazaux-Kowalski et al., Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 125-133, in part. p. 130: il processo che conduce a congiungere edizione del testo ed edizione della melodia (o quantomeno «l’étude conjointe des mélodies et des textes») «est-il de telle nature à faire ressortir des particularités du texte qui nous auraient échappé autrement? Par exemple, est-on sûr qu’une variante textuelle en position de césure ne soit pas à mettre en relation avec des spécificités que l’on pourrait repérer dans la ligne mélodique, au même endroit? Doit-on se priver de la possibilité d’analyser au plus près le canevas de la mélodie et celui de vers?».

12 William Labov, «Some principles of linguistic methodology», Language in Society, 1, 1972, in part. pp. 97-120, p. 100: «the great art of the historical linguist is to make the best of [...] bad data, ‘bad’ in the sense that it may be fragmentary, corrupted, or many times removed from the actual productions of native speakers».

13 Oltre a: RS 1218 Se valors vient de mener bone vie [O; Linker 265.1612] v. 18 «ma douce dame, cui j’aing sanz repentir» (ed. Alfred Jeanroy, Arthur Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 846 de la Bibliothèque nationale», Archivum romanicum, 3, 1919, pp. 1-27 e 355-367, in part. p. 22), da ricondurre a cesura lirica con esclusione del possessivo d’avvio, al pari del v. 26 «douce dame, ploinne de graint valour»; RS 821 Jehan de Renti, J’ai grant piech’a delaié le chanter [T; Linker 146.2], v. 44 «ne je n’avroie ja mais ententïon» in cui senz’altro si potrà cassare je (cfr. Claude Buridant, Grammaire du français médiéval, Strasbourg, EliPhi, 2019, §373), con riallineamento alle restanti cesure liriche (Hans Spanke, «Die Gedichte Jehan’s de Renti und Oede’s de la Couroierie», Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, 32, 1908, pp. 157-218, ritiene i casi di cesura epica in Jehan de Renti dovuti a negligenza metrica o a influenze popolareggianti: senza melodia conservata RS 28, v. 33 «or poront dire li felon plain de rage»; RS 865, vv. 23 «se je sui dignes de rechevoir s’amour» e 35 «miex ne puis faire ke de li hon[er]er»). Tra gli esclusi dalla presente indagine anche casi come RS 942 Perrot de Nesle – Jehan Bretel, Jehan Bretel, respondez [abc; Linker 195.2], v. 29 «elle puet dire bien l’onnorez a gas» [b], «bien puet dire que les onnoures a [...]» [c] ma con a, unico con melodia, in generale traslazione eptasillabica: «bien pert que l’amés a gas» (come avverte Arthur Långfors, Recueil général des jeux-partis français, avec le concours de Alfred Jeanroy et Louis Brandin, 2 voll., Paris, Champion, 1926, vol. 1, p. 338, «pour écarter la césure épique, M. Schultz-Gora remplace Elle par El»); RS 2063 Rois de Navarre, sires de Vertu [coinvolti per questa strofe solo MTRCH; Linker 215.6; per l’attribuzione cfr. Gatti, Repertorio, passim], v. 33 «qu’il n’a ou monde losengier ne felon» che Ineke Hardy (Les chansons attribuées au trouvère picard Raoul de Soissons. Édition critique, thèse PhD, 2009) diversamente da Winkler accoglie sulla scorta di M (anche C in cesura epica: «k’elle ne doute medixant ne felon» ma, in un certo accordo tra i rami della tradizione oitanica, H «q’el siecle n’a losangier ne felon», R «que en siecle n’a lossengier ne felon», T «k’el monde n’a losengier ne felon») con giustificazioni però bislacche («comme le ms. C, lui aussi, donne une césure épique et le vers transmis par R est également hypermétrique (si on admet que que en ne s’élide pas, mais le scribe n’aurait-il pas écrit qu’en dans ce cas-là?)». Chiaramente: no); altresì RS 363 Thierry de Soissons, A la plus sage et a la plus vaillant [la strofe implicata solo in KVRB; Linker 102.7] nei due rami di sII distinti tra KV «ainz fet ma face ou vermeille ou palir» (e preferibile, stavolta con Hardy e non con Winkler, per sintassi difficilior) e R «ains fait ma face vermeillier ou palir» o, deteriore, B «ains fet ma face merveiller et palir»; RS 1252 Se par mon chant me pooie alegier [Linker 88.3; per l’attribuzione cfr. Gatti, Repertorio, passim], nella seconda versione edita da Holger Petersen Dyggve, «Trouvères et protecteurs dans les cours seigneuriales de France», Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B, L2, 1942, pp. 39-247, in part p. 72, dove l’isolato M reca al v. 21 «n’aqueirt l’en mie ne pris ne vasselage» contro il resto della tradizione sostanzialmente in pas; si potrebbe escludere, sulla scorta di Tropatorum septemtrionalum poemata cum suis melodis. Opera Omnia, ed. Hans Tischler, Neuhausen, Hanssler, 1997, RS 211 Chanter m’estuet [NV; Linker 258.4], v. 23 «contre fortune de fins amanz grever» [N des] con obliterazione di fins lì forse per traino del verso precedente («Hé! fine Amor, por quoi as tel puissance») benché Hardy accolga («les deux mss s’accordent pour donner la césure épique et nous ne voyons pas de raison de la corriger»); RS 1522 Comte de Bar, De nos seigneurs que vos est il avis [MU, Linker 47.1], v. 16 risolto in edizione («par qu’eüsse vostre male vueillance», secondo M) già da Holger Petersen Dyggve,«Personnages historiques figurant dans la poésie lyrique française des xiie et xiiie siècles», Neuphilologische Mitteilungen, 45, 1945, p. 150 (MW segnala la cesura epica sulla base di Le Roux de Lincy «por coi eusse vostre malle voillance», secondo U); vige in aggiunta un fortissimo sospetto, in un contesto di forte instabilità sillabica, su RS 98 Ma mort ai quise quant je onques pensai [V; Linker 265.1123], sia per l’incipit (> j’onques), sia per i vv. 22 «de moi feroient et leur gas et leur ris» (> feroient leur) e 23 «et me diroient que je sui fox a droit» (> diroient je: cfr. Buridant, Grammaire, §512, con Frede Jensen, Old French and comparative Gallo-romance syntax, Tübingen, Niemeyer, 1990, §1007); RS 1876 Je ne chant pas sanz loial achoison [V; Linker 265.904] v. 47 «puis qu’ele prie, ce vous seroit anuiz», isolato nell’envoi e in presenza di cesure liriche (forse el? Sempre ele nel testo: cfr. Alfred Jeanroy, Arthur Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 24406 de la Bibliothèque Nationale», Romania, 45, 1918-19), pp. 351-396, in part. pp. 392-394).

14 Cfr. la riproduzione digitale; testo in Långfors, Recueil général des jeux-partis français, vol. 1, pp. 221-224.

15 Cfr. la riproduzione digitale; testo in Långfors, Recueil général des jeux-partis français, vol. 2, pp. 145-147.

16 Si segnalano, ai poli ecdotici, Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, ed. Karl Bartsch, Leipzig, Vogel, 1870, pp. 5-6, e Chansons des trouvères, ed. Samuel N. Rosenberg, Hans Tischler, Marie-Geneviève Grossel, Paris, Librairie générale francaise, 1995, pp. 102-105 e 913-914.

17 La permanenza di tale genere di componimenti (ma anche di RS 1891) nella riflessione condotta in questo contributo che, pur nella consapevolezza del loro statuto particolare (come la maggiore accertabilità della presenza della cesura epica), li equipara sul piano probatorio ai componimenti più propriamente lirici, si deve al fatto strutturale che, in ogni caso, si tratta di componimenti con presenza oscillante della cesura epica tra la prima strofe, dotata di melodia, e le successive. E dunque di casi studiabili, al pari degli altri, sullo stesso arco d’indagine: la ricerca, cioè, degli indizi che la melodia può offrire circa una regolarità di realizzazione delle cesure epiche, eventuale base dimostrativa per procedere poi a ragionare, cosa che questo contributo non farà, sull’accettabilità delle cesure epiche presenti nei testimoni. In tale sistema preliminare le chansons de toile appaiono – così mi sembra – reagenti del tutto aggregabili, ancor meglio se costituiscono casi con cesure epiche più stabili.

18 Ai vv. (secondo la numerazione di Chansons des trouvères) 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 21-24, 26, 27, 34, 38, 40; tale frequenza sembra rendersi parte probante della legittimità, al di là della frequenza di tale cesura nell’àmbito delle chansons de toile. Il fatto che i vv. 1 e 4 non siano contemplati come epici da Chansons de toile. Canzoni lirico-narrative in figura di donna, ed. Lorenzo Mainini, Roma, Viella, 2019, p. 34 lascia intendere che sia interpretato in sinalefe il primo («Bele Doetteˆas fenestres se siet», a dispetto però della frattura tra emistichi in tutte le altre occorrenze di Bele Doette + 6) e, per qualche ragione erronea, il secondo («qu’en autres terres est alez tornoier»).

19 Si indicano in esponente le posizioni metriche; tra parentesi la posizione soprannumeraria.

20 Chansons des trouvères, pp. 98-101, 913.

21 Per le varianti della versione incastonata nel Lai d’Aristote cfr. Chansons de toile, pp. 85-86.

22 Hans Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung. Der anonyme Teil der Liederhandschriften KNPX, Halle, Niemeyer, 1925, p. 153, 423.

23 Testo identico in KX, senza varianti significative per la melodia.

24 Intendo: RS 1352, v. 3 «-mi4 [do] Do-5 [do-re]» (per il v. 1 è scisso il secondo do); RS 594, v. 1: «ver-3 [la-sol] gier4 [sol] lez5 [la]» (per il v. 2 è replicato il sol); RS 507, v. 3 «-streˆa-3 [re] -mor4 [re] que5 [mi]» (per i vv. 1-2 è replicato il re).

25 Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung, p. 148, 422.

26 Il v. 5 presenta una replicazione tra 1a-2a e, un tono sotto, tra 3a-4a.

27 Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung, p. 20 con Chansons des trouvères, pp. 332-335, 958-959 e Tischler, Tropatorum septemtrionalum poemata, vol. 5, n. 401; Meghan Quinlan, «Can melodies be signs? Contrafacture and representation in two trouvère songs», Early Music, 48/1, 2020, p. 22 (con melodia secondo X a p. 21) parla di «unusually static melody, which is suspended on a for much of lines 1-4 as well as lines 6 and 8, and which, with no fewer than six consecutive pitch repetitions, makes it one of the Chastelain’s most monotonous songs».

28 Noto contrafactum di RS 679 A vous amant, plus qu’a nulle autre gent, attribuita al Châtelain de Coucy (cfr. almeno Troubadours, Trouvères and the Crusades, dir. by Linda M. Paterson).

29 Edward Järnström, Arthur Långfors, Recueil de chansons pieuses du xiiie siècle, 2 voll., Helsinki, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, 1910-1927, vol. 2, p. 162.

30 Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, p. 10, e Chansons des trouvères, pp. 106-108 e 914.

31 Si esclude in ogni caso l’anasinalefe; cesura epica non rilevata in Chansons de toile, p. 34.

32 L’eliminazione di ma renderebbe il verso, in cesura lirica, l’unico con accento di 3a.

33 Alfred Jeanroy, Arthur Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 1591 de la Bibliothèque Nationale», Romania, 44, 1915-1917, pp. 454-510, in part. pp. 495-497.

34 Jeanroy, Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 1591», pp. 476-477; la canzone è un’altra di quelle toccate da cesura epica con melodia conservata, al v. 4: «ensi avance bonne Amours doucement»: la linea melodica, entro cui non possiamo osservare alcuna regolarità particolare ai nostri fini, presenta un neuma in corrispondenza della sillaba soprannumeraria e, semmai, non considera la sinalefe bonneˆAmours, replicando in 6a-7a; resta anche l’ipotesi testuale che si possa esercitare anasinalefe con il verso precedente.

35 Jeanroy, Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 24406 de la Bibliothèque Nationale», in part. pp. 369-370.

36 Alfred Jeanroy, Les origines de la poésie lyrique en France au Moyen Âge, Paris, Champion, 19654, p. 464.

37 Benché non abbiamo qui la possibilità di confrontarne la melodia con quella di un verso non ipermetro.

38 Les poesies de Guillaume le Vinier, publiées par Philippe Ménard, Genève, Droz, 1970, pp. 99-102.

39 Che segue in questo caso T «qui paraît plus fidèle que M»; cfr. anche p. 37.

40 Cfr. ad esempio il parere di Billy, «Les mutations du décasyllabe chez le trouvères d’origine picarde», pp. 91-92: «Ménard tient le dernier seul pour “un exemple sûr”. C’est à vrai dire la présence de césures épiques qui nous paraît plus surprenante que les coupes enjambantes, qui se présentent avec una insistence inhabituelle chez Guillaume, puisqu’elles concernent 3,46% de ses décasyllabes».

41 Diverso l’esito di Ménard, seppur congruente alla costante scelta di T, per RS 691 (cfr. infra); in ogni caso cfr. p. 22: «Si désireux que l’on soit de ne pas modifier gravement le texte des manuscrits et de ne pas donner une édition composite, on ne saurait éditer continûment le même manuscrit. [...] On a préféré chaque fois choisir le meilleur maniscrit. Ainsi T pour 7 pièces [...]».

42 Pur rielaborando a la linea melodica all’altezza di soiés, nella perdita di un neuma sulla prima sillaba: forse una spia del problema metrico del verso.

43 Tranne, nel solo R, unisono tra 4a-5a.

44 Les poesies de Guillaume le Vinier, pp. 179-183: «parmi les bons mss. T semble ici légèrement supérieur à M et à Z». Escludibile l’isolatissima cesura epica di G al v. 18: «selonc maniere de bien loial ami».

45 Ossia: «juge des cose, tot che sai jou de fi» di Aa; «juge des choses, ce sai je bien de fi» di MG (G juges; fin) con «juge des coses, ce sai ge tout de fi» Z; «juge de choses, ce savez vous de fi» di b.

46 Terence Newcombe, «Les poésies du trouvère Raoul de Beauvais», Romania, 93, 1972, pp. 317-336, in part. p. 331; già Fritz Noack, Der Strophenausgang in seinem Verhältnis zum Refrain und Strophengrundstock in der refrainhaltingen altfranzösischen Lyrik, Edmund Stengel (ed.), Marburg, Elwert, 1899.

47 Forse si può aggiungere RS 1571 Sages est cil qui d’Amours est norriz [V, f. 101r; Linker 265.1555], v. 21 «ja Diex ne voeule que j’aie tel courage», primo della strofe IV, in presenza di v. 1 con melodia che, a quanto sembra scorgersi, pone sol-la4 la5.

48 L’ipotesi è, sia chiaro, meno una formulazione e più un quesito, un dubbio, rispetto ai fenomeni osservati. Del resto per l’esecutore una occorsa parossitonia dopo la 4a sede potrebbe pure presagire un décasyllabe 4’+5 e, in ogni caso, come giustamente mi fa notare Timothée Premat, nulla vieta di integrare in esecuzione mediante una qualsiasi nota, non necessariamente alla medesima altezza. Qui però si sono osservate le regolarità sulla scorta degli attestati processi compensatòri rammentati nella nota 8.

49 Per il resto della tradizione [C, Bern, Stadtbibliothek, 389; Za, Zagreb, Metropolitanska knjižica, MR 92, f. 137r; U; con i tre testimoni provenzali: P, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 42.41; f, Paris, BnF, fr. 12472; S, Oxford, Bodleian Library, Douce 269] cfr. Stefano Milonia, «Riccardo Cuor di Leone, Ja nuns hons pris ne dira sa raison. Una proposta di edizione critica», Critica del testo, 20/1, 2017, pp. 243-300; qualche svista non compare più nell’edizione digitale [presso Lirica Medievale Romanza, consultato il 23.03.20] come, per i nostri casi (cfr. infra), 29 airmes di C e non anmes, o 10 par aver come lezione del subarchetipo di ZaPSf (è lezione di f) contro il più corretto par avoir (di Za) nella digitale; viceversa, però, nel testo di quest’ultima 29 belles sarà (se la scelta ricade sul subarchetipo di OKNX) beles. Non mi sembra del tutto chiaro quale testo effettivamente sia oggetto di descrizione metrica ed esegetica, anche in rapporto al non neutrale corpo maggiore del testo di OKNX in edizione cartacea (rispetto al corpo minore della lezione degli altri due subarchetipi), divenuto oltretutto unico testo nella digitale (al di là della pagina di confronto delle tre ricostruzioni); così il v. 9, che nella scheda metrica di p. 273 risulta toccato da cesura epica, è «que je n’ai nul si povre compaignon» di OKNX pur offrendo n’ai nul] n’avoie in CUZaP (f: «qu’ieu non ai mia si paure compainhon», confermando la cesura parossitona) e tale scelta editoriale sembrerebbe negare in prima istanza la cesura epica stessa; eppure la nota corrispondente argomenta il contrario (pp. 283-284): «la lezione di CUPZa n’avoie ha carattere difficilior per la cesura epica e per l’uso dell’indicativo imperfetto. [...] L’indicativo imperfetto (che stabilisce una consecutio temporum rigorosa con lessaisse del verso successivo) rinvia invece ad una realtà nel passato»: l’argomentazione convince, tranne che per il carattere difficiliore della cesura, in sé non dimostrabile (molte cesure epiche sono sospettate di errore in ipermetria da banalizzazioni o sviste). Oppure: f al v. 10 («qu’ieu par aver lo laises en prison») «innova per evitare la sillaba atona soprannumeraria» e sarà pur vero, ma l’argomento mal si amalgama con le cesure epiche offerte dal testimone negli adiacenti vv. 9 e 11.

50 Per la presenza delle cesure epiche nell’ipotetico modello RS 2037 Quant vient en mai que l’on dit as lons jors, priva di notazione in U, cfr. Davide Daolmi, Trovatore Amante Spia. Otto secoli di cronache attorno al celebre favorito che salvò re Riccardo, Lucca, LIM, 2015, pp. 227-228, nonché Milonia, «Riccardo Cuor di Leone, Ja nuns hons pris ne dira sa raison. Una proposta di edizione critica», p. 273.

51 Cesura epica in CUZaP; altresì f [«qu’ieu non ai mia si paure compainhon»].

52 In OKNXCUPZa.

53 In OKXf.

54 In OKNXCU.

55 In OKNXCUZaP.

56 In OKNXCUP.

57 In OCUZaPS.

58 La sinossi è curata dallo stesso Milonia presso Lirica Medievale Romanza e cfr. ora le sue osservazioni in questo stesso fascicolo.

59 Jeanroy, Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 24406», pp. 368-369.

60 Alfred Jeanroy, «Les chansons de Philippe de Beaumanoir», Romania, 26, 1897, pp. 517-536, a p. 522; testo alle pp. 533-534. Cfr. anche Chansons des trouvères, pp. 694-699, 1045-1046.

61 A lui attribuiti risultano pure: RS 859 Quant plus me voi por bonne amour grever [V; Linker 199.7] v. 18 «par moi li soient mi torment rejehi», del tutto isolato, conservato da Jeanroy in virtù della presenza di cesure epiche negli altri componimenti, ma per il quale indica la correzione in jehi; soluzione ben acquisibile, nonostante la rarità (difficilior?) di rejehir, confrontando l’uso linguistico dell’adiacente, a lui attribuita, RS 2096 Aussi com l’eschaufeüre, v. 54 «ai mise, va tost jehir». A questo proposito si rende interessante un’inchiesta sulla varia lectio dei décasyllabes con cesura 4’+5, per indagare il tasso di inerzia dei copisti nell’integrare il secondo emistichio sulla base del più frequente sistema in 4+6. Altresì RS 1731 Bonne amour veut touz jorz c’on demaint joie [V; Linker 197.3], vv. 38 «di a la bele, la cortoise, la sage» e 44 «qu’avoir deüsse joie si tres jolie», il primo (che coincide con il v. 2 la cui melodia non considera una sinalefe presentando una nota in eccesso rispetto alle posizioni metriche) corretto da Jeanroy in di la bele, il secondo probabilmente risolvibile senza eccessive preoccupazioni con l’eliminazione di tres, anche se la cesura 4’+5 è qui rarissima.

62 Jeanroy, «Les chansons de Philippe de Beaumanoir», pp. 531-532. Cfr. anche Chansons des trouvères, pp. 690-695, 1045 («la césure “épique”, rare dans les chansons courtoises en général, est fréquente dans ce texte (vv. 2, 8, 17, 28, 30), comme dans d’autres attribuables à Philippe de Remy»).

63 Jeanroy, «Les chansons de Philippe de Beaumanoir», p. 523: «la césure épique, qui, à cette époque, peut passer pour une licence, n’est pas rare [...] il est vrai qu’en plusieurs cas une correction facile l’écarterait, en fournissant une césure à l’italienne»; diversi i casi ascrivibili a Philippe, senza melodia conservata.

64 Cfr. The songs attributed to Andrieu Contredit d’Arras, with a translation into English and the extant melodies, lyrics translated and edited by Deborah Hubbard Nelson, melodies edited by Hendrik van der Werf, Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 1992, pp. 97-100. Rispetto ai sospetti sul verso toccato da cesura epica nell’edizione di Reinhold Schmidt, Die Lieder des Andrieu Contredit d’Arras, Halle, Kaemmerer, 1903, Steffens [recensione in Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 27, 1906, col. 104] recisamente commentava: «In Nr. 9 V 1 [...] liegt epische Caesur nicht nur vielleicht, sondern so wie im Text steht, sicher vor. Warum zweifelte Verf. daran?».

65 Per le attribuzioni discordanti cfr. Gatti, Repertorio, passim.

66 Ossia, a prescindere dalle varianti grafiche: v. 19: «ja nus services ne sera peris» [TC; ed. Raugei], «biaus servises ne sera ja periz» [KNPXR], «biaus servises ne sera ja petiz» [V e L (Paris, BnF, fr. 765)]; v. 25: «gorge blanche plux ke n’est nois ne lis» [KNPXLRTC; ed. Raugei], «gorge blanche plux ke n’est flors de lis» [V].

67 Tischler (Tropatorum septemtrionalum poemata cum suis melodis. Opera Omnia, vol. 8, n. 716) è costretto a riformulare «to render all st. singable».

68 Ed. Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung, p. 78.

69 Si vedano, tra i componimenti in cui la melodia non appare offrire segnali d’interesse e sui quali tornerò anche per meditare sulle alternative non-epiche: RS 834 Merveilles est que toz jorz vueil chanter [KNPX, Linker 265.1144; ed. Spanke, Eine altfranzösische Liedersammlung, p. 18]: vv. 14, 16, 23, 24, 37; RS 1158 Carasaus (?), N’est pas sages ki me tourne a folie [TaR; Linker 30.3], v. 30 (ma 4’+5 a testo in Marcello Spaziani, «Le canzoni di Carasaus, troviero del sec. xiii», Cultura neolatina, 13, 1953, pp. 121-134, in part. p. 128); RS 572 Gilles le Vinier – Simon d’Authie, Maistre Simon, d’un essample nouvel [Ab; Linker 89.7], v. 28 (rielabora prevedendo l’ipermetria Tischler, Tropatorum septemtrionalum poemata cum suis melodis. Opera Omnia, vol. 4, n. 329); RS 769 Gilles de Viéux-Maisons, J’oi tout avant blasmé, puis voil blasmer [KNPX; Linker 87.2; ed. Petersen Dyggve, «Trouvères et protecteurs dans les cours seigneuriales de France», p. 74] vv. 7 e 11; RS 1997 Onques n’amai plus loyalment nul jour [R; Linker 265.1259], v. 16; RS 260 Sanz guerredon ne puet amer amanz [V; Linker 265.1568; ma com’è chiaro dall’ed. Jeanroy, Långfors, «Chansons inédites tirées du manuscrit français 24406 de la Bibliothèque Nationale», i casi di V provocano costante diffidenza circa la regolarità metrica], vv. 29, 38; RS 233 Desconfortez, plains d’ire et de pensance [strofe conservata solo da KNX, in adespotia; Linker 65.29 e, per l’attribuzione a Gace Brulé cfr. Gatti, Repertorio, passim], vv. 36, 37 (altri casi in componimenti attribuiti a Gace, come RS 562/115 o RS 1579, si individuano in mss. senza conservazione della tradizione melodica).

70 Come, si ribadisce, per la risposta data dai copisti delle melodie alle eventuali alterazioni metriche del testimone.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Fabio Sangiovanni

Università degli Studi di Padova

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)