- Accueil

- > Les numéros

- > 4 | 2021 - Varia

- > Notes

- > Virelais, rondeaux e un Credo: cinque composizioni polifoniche inedite in un frammento di codice della Biblioteca Universitaria di Pavia1

Virelais, rondeaux e un Credo: cinque composizioni polifoniche inedite in un frammento di codice della Biblioteca Universitaria di Pavia1

Par Federico Saviotti et Antonio Calvia

Publication en ligne le 24 mars 2022

Résumé

A parchment bifolio that had been reused as a cover for an early 17th-century printed volume was recently recovered in the Biblioteca Universitaria di Pavia. It contains five anonymous polyphonic compositions: four French monostrophic so-far unattested poems (two virelais and two rondeaux) and two voices of a 4-voice Credo. This paper reports the circumstances of the fragment’s discovery, detachment and interdisciplinary analysis, retraces the path of the host volume until its acquisition by the Biblioteca Universitaria, provides a codicological and palaeographical description of the bifolio, a list of its contents (with particular focus on the notational features) and a diplomatic transcription of the texts and the musical incipits.

Un bifoglio pergamenaceo riciclato come coperta di un volume a stampa del 1601 è stato recentemente recuperato presso la Biblioteca Universitaria di Pavia. Il frammento contiene cinque composizioni polifoniche adespote: quattro componimenti monostrofici in francese finora ignoti (due virelais e due rondeaux) e due voci di un Credo a quattro voci. L’articolo riferisce le circostanze della scoperta, del distacco e delle analisi interdisciplinari a cui è stato sottoposto il frammento; ripercorre la storia del volume ospite fino al suo ingresso in Biblioteca Universitaria; fornisce una descrizione codicologica e paleografica del bifoglio, un elenco dei contenuti (con particolare attenzione agli elementi notazionali) e una trascrizione diplomatica dei testi e degli incipit musicali.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Virelais, rondeaux e un Credo: cinque composizioni polifoniche inedite in un frammento di codice della Biblioteca Universitaria di Pavia1 (version PDF) (application/pdf – 3,6M)

Texte intégral

Premessa

1Questo contributo intende presentare un bifoglio pergamenaceo di codice medievale (cui attribuiamo la sigla Pv) contenente repertorio polifonico liturgico e profano con testi poetici francesi in attestazione unica, recentemente rinvenuto presso la Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC. Nei paragrafi seguenti si dà conto delle circostanze della ritrovamento (§ 1), si fornisce una descrizione codicologica del frammento di riuso dopo il distacco dal volume che lo ospitava (§ 2), insieme a una sintetica presentazione dei contenuti, con particolare riguardo a quelli musicali e agli aspetti notazionali (§ 3). In appendice, vengono pubblicate la trascrizione diplomatica dei testi (Appendice A) e degli incipit musicali (Appendice B), l’inventario (Appendice C), e una tabella riassuntiva delle caratteristiche notazionali e formali dei brani trasmessi in Pv (Appendice D)2.

2Lo studio di Pv si è giovato di una stretta collaborazione multidisciplinare, indispensabile considerate le caratteristiche del reperto, tra tre gruppi di ricerca collegati all’Università di Pavia: quelli impegnati, rispettivamente, nel progetto FragMine e nel progetto European Ars Nova3, e il team del Laboratorio Arvedi – CISRiC di diagnostica non invasiva4. In tal senso, la presente nota intende altresì offrire un esempio di modello metodologico-operativo per l’approccio alle pergamene di riuso, in particolare a quelle di pertinenza musicale.

3La scoperta del frammento Pv è avvenuta nell’ambito delle indagini preliminari per il progetto FragMine5. Si tratta di una ricerca volta a

-

far riemergere un segmento perduto della letteratura volgare, galloromanza e italoromanza, prodotta e/o ricopiata – o comunque circolante – in area lombardo-occidentale fra xiii e xv secolo,

-

riaccostare per quanto possibile i disiecta membra dei testimoni manoscritti dispersi di tale produzione,

-

recuperare scampoli delle biblioteche signorili che insistevano su questo stesso territorio, da quella ben documentata dei Visconti-Sforza6, a quelle, ancora oscure, dei Monferrato e dei Malaspina.

4Un solo esempio basterà per mostrare quanto questo approccio integrato alla ricerca dei e sui frammenti di riuso si possa rivelare efficace e scientificamente produttivo7. Un bifoglio di canzoniere provenzale tardo-duecentesco, riutilizzato come coperta di una cinquecentina, è stato rinvenuto nel 2015 da Giuseppe Mascherpa presso la Biblioteca del Seminario vescovile di Pavia. Il confronto con le poche decine di frammenti trobadorici già noti ha portato a individuare tratti sorprendentemente comuni tra il nostro ritrovamento e due lacerti in precedenza segnalati, rispettivamente a Milano8 e all’Aja9. Un esame codicologico e paleografico approfondito dei tre reperti e dei volumi a stampa che li contenevano (tutti coevi) ha portato a riconoscere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la loro comune provenienza da un unico codice sfascicolato e ad avanzare ipotesi fondate sulla consistenza, l’origine e la circolazione di tale perduta silloge lirica. In particolare, è stato possibile postulare, pur senza poterla dimostrare positivamente, la sua appartenenza alla biblioteca visconteo-sforzesca, situata fino alla sua dispersione alla fine del xv nel castello di Pavia.

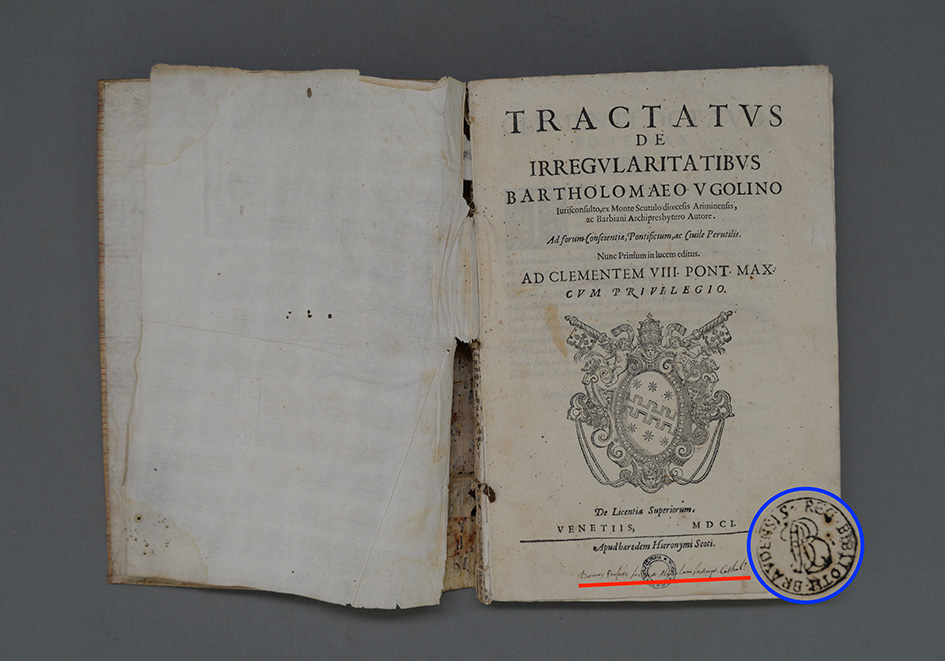

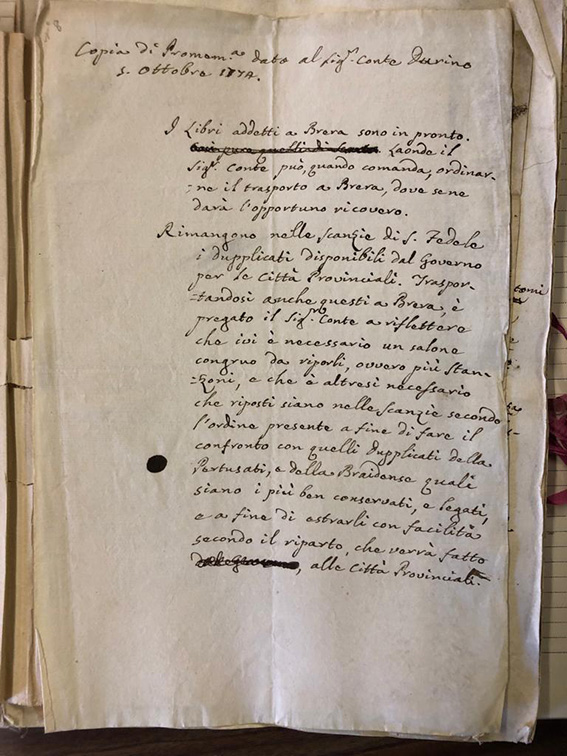

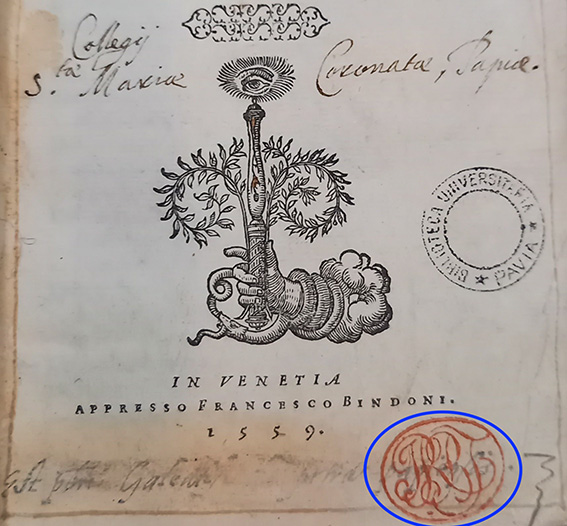

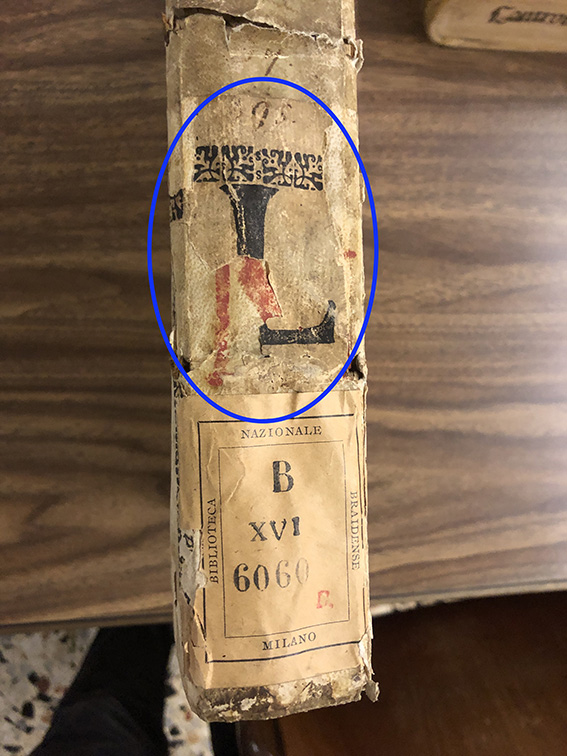

1.Il frammento Pv10

5Nell’ottobre del 2019, una prima perlustrazione a campione, compiuta da Giuseppe Mascherpa e Federico Saviotti nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, dove si conservano alcune migliaia di volumi a stampa dei secoli xvi-xix, ha permesso di individuare un certo numero di frammenti di riuso, contenenti testi latini e, in minor misura – come di consueto – volgari, in italiano (Petrarca) e francese. Il reperto senza dubbio più interessante è un bifoglio membranaceo (Pv) contenente testi francesi accompagnati da notazione polifonica, che era stato riciclato, in circostanze che rimangono per ora imperscrutabili, come coperta (Fig. 1)11 a rivestimento dei quadranti in cartone di un esemplare del Tractatus de irregularitatibus di Bartholomaeo Ugolino, stampato a Venezia, presso gli eredi di Geronimo Scoto, nel 160112. Un timbro nero rotondo con l’acronimo RBB al centro e sul bordo la scritta reg. biblioth. braidensis apposto sul frontespizio (Fig. 2) attesta la provenienza del volume. Ciò non sorprende: è noto che, dopo la sua fondazione nel 1754 la Biblioteca Universitaria fu arricchita dai duplicati provenienti dalle biblioteche imperiali di Vienna e Milano (Braidense appunto). Sulla stessa pagina, una nota di possesso vergata in una scrittura corsiva sei- o settecentesca informa anche sul precedente proprietario, specificando che il libro è ‘registrato nel catalogo della Casa professa della Società di Gesù a Milano’ («Domus Professa soc(ietatis) Iesu Mediolani Inscript(us) Cathal(ogo)»)13. Note simili se non identiche si trovano su centinaia di volumi della Braidense e dell’Universitaria della medesima provenienza. La Casa, sita presso la chiesa di San Fedele, fu abbandonata nel 1773, dopo la soppressione della congregazione. Il volume dovette quindi giungere alla Braidense dopo questa data, che corrisponde anche al momento in cui si iniziò a organizzare la collezione libraria pubblica nel palazzo di Brera, pure appartenente in precedenza ai Gesuiti (era la sede del Collegio). Un documento ultimamente rinvenuto da Antonio Calvia e Anne Stone presso l’Archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense14 (Fig. 3) pare fornire un più accurato terminus post quem. Si tratta di un «promemoria dato al Sig. Conte Durino» – che non può essere altri che Gian Giacomo III Durini (1717-1794), conte di Monza, di importante famiglia del patriziato milanese15 – datato 5 ottobre 1774, in cui si dà indicazione di far trasferire da San Fedele al palazzo di Brera separatamente i volumi destinati alla Braidense e quelli da inviare in seguito alle biblioteche provinciali in quanto doppioni. Si spiegherebbe così anche il fatto che il timbro braidense sopra descritto è uguale a quello che si trova sugli altri volumi incamerati dall’Universitaria e provenienti dalla Braidense (per cui si veda infra), ma differisce dalla stampigliatura in rosso con l’acronimo IRBM (Fig. 4) utilizzata alla stessa epoca per volumi tuttora conservati a Brera16: si tratterebbe, insomma, di un timbro di uscita17. Se è impossibile datare con precisione il definitivo trasferimento a Pavia18, è certo che questo debba essere avvenuto prima della fine del decennio, dal momento che il Tractatus si trova già menzionato nel primo catalogo dell’Universitaria19, redatto nel corso di sei mesi nel 178020.

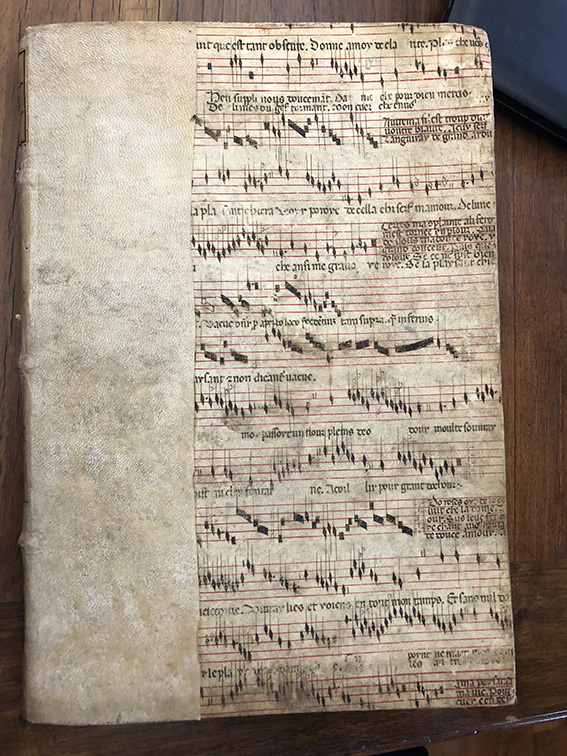

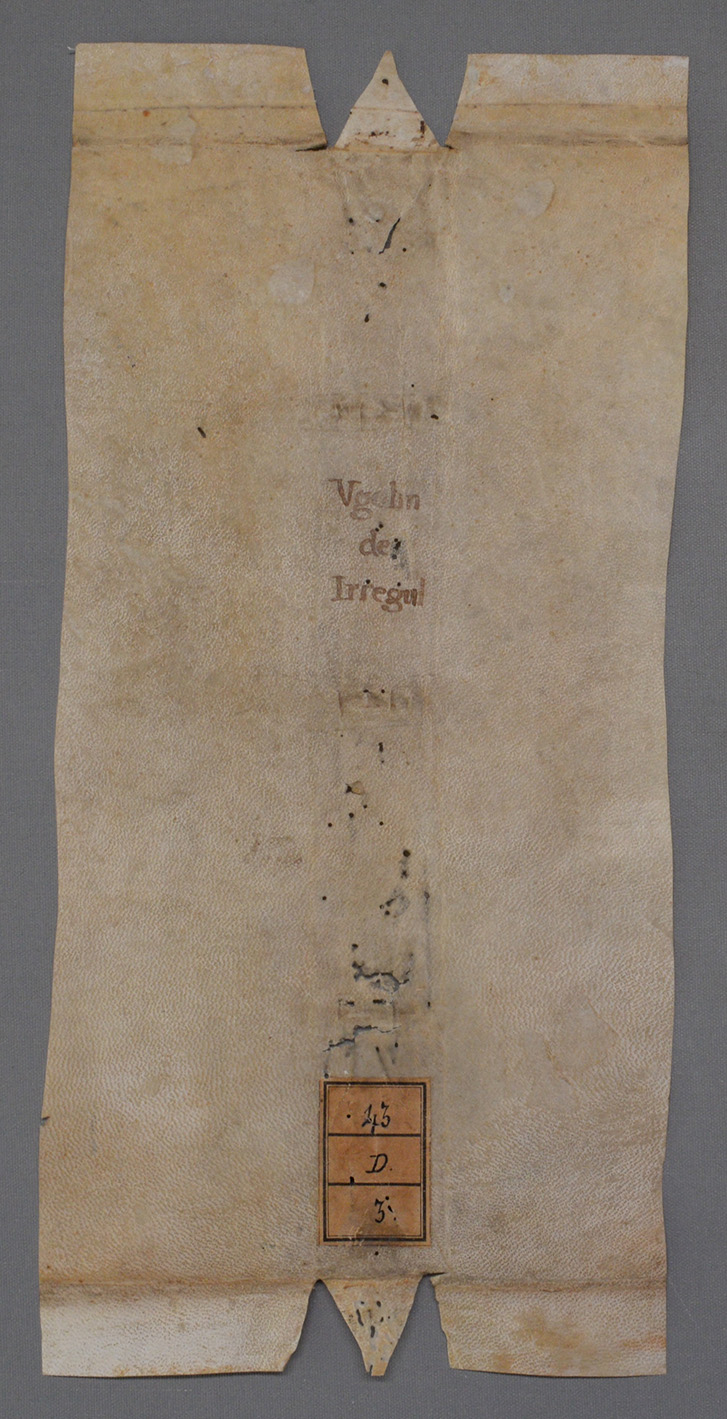

Fig. 1 - Frammento Pv in situ (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, olim 43 D 3, ora Perg. Sparse, sc. 4, n° 8) (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 2 - Frontespizio dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3) (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 3 - «Promemoria dato al Sig. Conte Durino», 5 ottobre 1774 (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Archivio storico, A1, Regolamenti 1772-1840, 1774, n. 8) (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 4 - Timbro Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis sul frontespizio di esemplare di Antonio de Guevara, Vita, gesti, costumi, discorsi, et lettere di Marco Aurelio imperatore, sapientissimo filosofo, & oratore eloquentissimo, in Venetia, appresso Francesco Bindoni, 1559 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 6 B 18) (vedere l’immagine nel formato originale)

6Al momento del rinvenimento, la prima delle due carte visibili (2v) mostra dei pentagrammi tracciati in rosso21, ma né il testo né la musica sono stati trascritti. La seconda carta (1r), preparata allo stesso modo, contiene invece la trascrizione di testi e musiche di quattro componimenti lirici francesi, tutti monostrofici, riconoscibili come due virelais e due rondeaux. Il dorso del volume si presenta a sua volta ricoperto da uno strato di membrana, recante l’indicazione del titolo e dell’autore dell’opera e l’etichetta con la segnatura (Fig. 5), strato che cela per qualche centimetro il segmento iniziale di ogni pentagramma e riga di testo.

Fig. 5 - Striscia pergamenacea a copertura del dorso dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3; fotografia di Francesca Toscani) (vedere l’immagine nel formato originale)

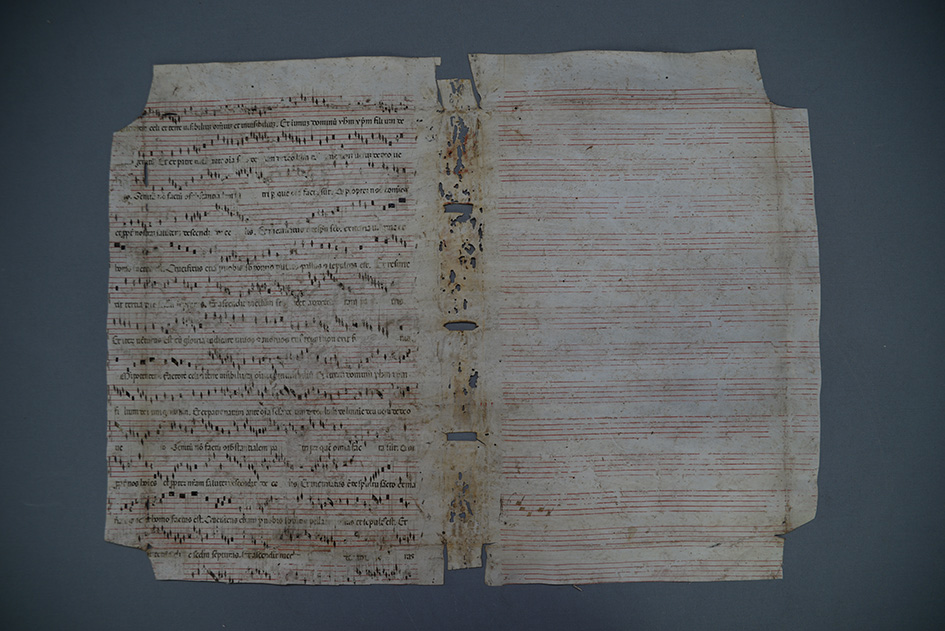

7Il distacco della pergamena, concordato con la direttrice della Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC Cecilia Angeletti al duplice fine di consentire la lettura di quanto nascosto e di garantire la migliore conservazione del volume a stampa mediante un adeguato restauro della sua legatura, è stato eseguito da Francesca Toscani e ha portato alla luce, sulla prima carta (1v) della facciata incollata al volume (Fig. 6), la trascrizione di due voci di un Credo polifonico (entrambe provviste di testo). La seconda carta (2r), come la corrispondente 2v, è stata preparata con rigatura e 14 pentagrammi (idem per il Credo), ma non riempita.

Fig. 6 - Frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Francesca Toscani), c. 1v-2r (vedere l’immagine nel formato originale)

8Nel corso del restauro, sono emersi, nella zona che ricopriva il dorso del volume, una scritta in inchiostro nero, di mano piuttosto antica (seicentesca ?), nella parte alta, «vgoli | nvs | de irregu | larit[…]», e, nella parte bassa alcuni caratteri alfanumerici di grande formato tracciati in rosso su tre livelli, interpretabili – al netto delle lacune della membrana – come «G | 9 | 16»: è verosimilmente la prima segnatura attribuita al volume nella biblioteca dei Gesuiti. È opportuno parlare di «prima» segnatura perché essa è apparsa solo col distacco, durante le operazioni di restauro, di un residuo di etichetta cartacea non più leggibile (Fig. 7) che doveva indicare un cambio di collocazione del volume, probabilmente sempre nell’ambito della biblioteca di San Fedele: altre identiche se ne sono, infatti, trovate su volumi della stessa provenienza oggi in Braidense, spesso poste a coprire una precedente segnatura in caratteri rossi (Fig. 8). Si può, invece, ragionevolmente escludere che l’etichetta sia stata apposta al volume all’ingresso in Braidense: il passaggio da Brera non deve avere comportato una collocazione stabile del libro.

Fig. 7 - Etichetta cartacea rinvenuta sul Frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8) durante il processo di restauro (dalla documentazione di Francesca Toscani) (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 8 - Etichetta cartacea e segnatura sottostante in caratteri rossi (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, B XVI 6060) (vedere l’immagine nel formato originale)

9Tornando alla pergamena, tutti gli elementi appena menzionati (autore e titolo, segnatura, etichetta) indicano che in un primo periodo il volume era stato ricoperto soltanto dal nostro bifoglio. La fascia membranacea supplementare a difesa del dorso sarà dunque stata incollata solo più tardi, presumibilmente per coprire la zona in cui la membrana era stata erosa dai tarli. Dato il tipo di intervento e l’utilizzo della pergamena, è improbabile che si possa trattare di un momento successivo al xviii secolo: si è dunque portati a ritenere che sia stato eseguito al momento del passaggio in Braidense oppure, più probabilmente, dell’inserimento del libro nei fondi della Biblioteca Universitaria22.

10Nel mese di giugno del 2021, in accordo con la nuova direttrice della Biblioteca Universitaria, Marzia Dina Pontone, il reperto è stato trasferito a Cremona, presso il Laboratorio Arvedi – CISRiC. Qui Marco Malagodi e il suo team hanno sottoposto la pergamena a una campagna di analisi con l’utilizzo di tecniche diverse di imaging23, grazie alle quali è stato possibile recuperare porzioni di testo e musica non leggibili a occhio nudo e ricavare dal supporto e dagli inchiostri utilizzati informazioni preziose sulla storia del bifoglio (per cui si veda infra).

2.Descrizione codicologica e paleografica

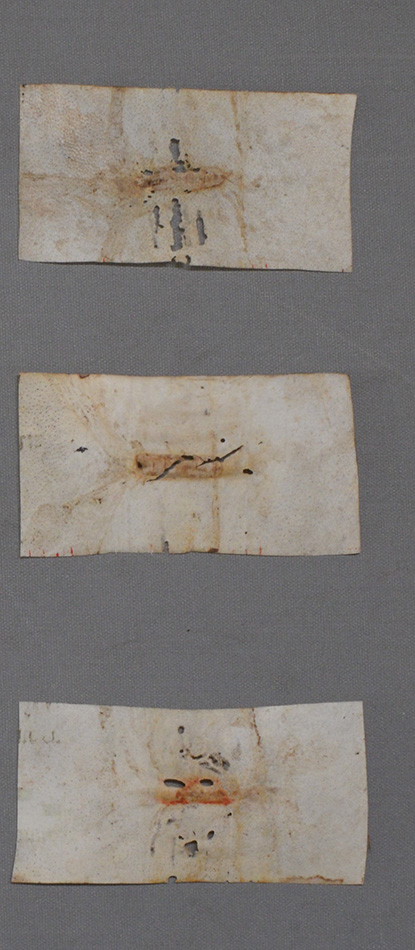

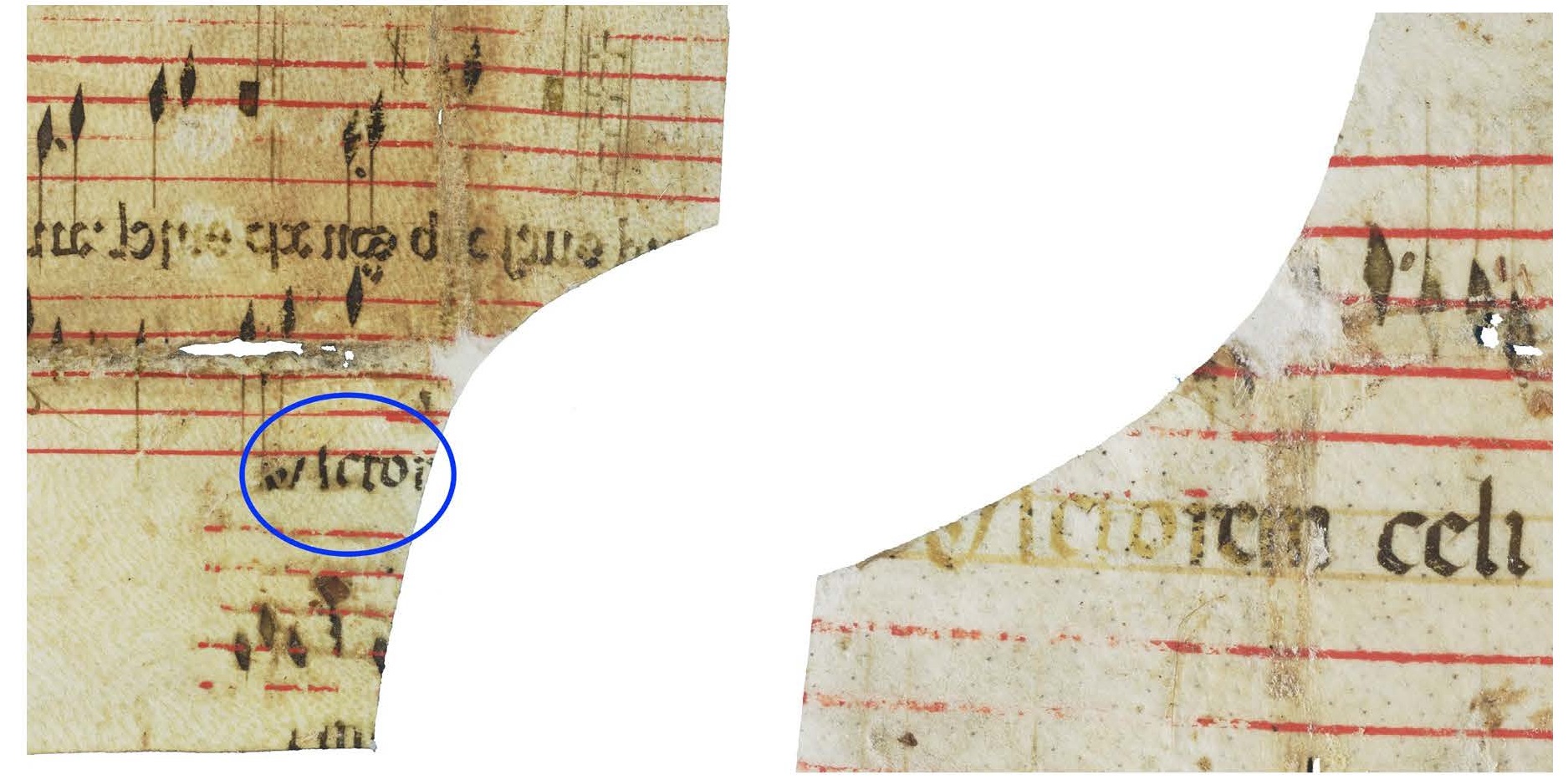

11Il bifoglio restaurato (in assenza di cartulazione, numeriamo come 1 la carta contenente i testi, come 2 quella lasciata vuota) misura 512-518 mm in larghezza e, in altezza, rispettivamente 375-379 mm (per la c. 1) e 379-383 mm (c. 2). Lato carne (cc. 1v-2r) e lato pelo (cc. 2v-1r) sono ben distinguibili, con follicoli piliferi molto evidenti su quest’ultimo. La membrana è nel complesso in un discreto stato di conservazione, malgrado la presenza di macchie di umidità sul lato esterno e di zone degradate dall’incollatura in quello interno, che rendono però solo raramente di difficile decifrazione il contenuto. Una serie di fori di diversa ampiezza nella parte centrale è imputabile ad un’infestazione di tarli e giustifica la scelta di ricoprire il dorso del volume con un ulteriore strato membranaceo (si veda supra, Fig. 4). Si segnalano, inoltre, alcune lacerazioni di modesta entità lungo i labbri e in corrispondenza degli angoli del risvolto, laddove cioè i lembi estremi della pergamena si trovavano ripiegati verso l’interno per assicurare la coperta al piatto. Per il resto, le perdite materiali rispetto alla forma originaria del bifoglio si limitano alle sezioni marginali rifilate o asportate in vista del riuso, una parte delle quali, ulteriormente ritagliata in tre segmenti rettangolari di circa 50 x 90 mm, è stata comunque sfruttata nella rilegatura del volume ospite in funzione di coprinervi (Fig. 9). Il bifoglio presenta quattordici pentagrammi rossi per carta, tracciati ad apertura di pagina; l’altezza di ogni pentagramma è di ca. mm. 15 e la distanza tra l’uno e l’altro varia dagli 11 ai 12 mm. La rifilatura è intervenuta in senso latitudinale all’altezza del quinto rigo del quattordicesimo pentagramma, eliminando l’eventuale testo sottostante e il margine inferiore. Fortunatamente pare trattarsi dell’ultimo pentagramma della pagina: il quarto componimento francese è completo, mentre la porzione testuale mancante della seconda voce del Credo ha estensione compatibile con la sua collocazione su una sola riga. Longitudinalmente, sono stati eliminati il margine esterno e, in alcuni punti, la parte finale estrema di testo e melodia trascritta su c. 1r e quella immediatamente iniziale di c. 1v. Quattro aree pressappoco trapezoidali di pergamena sono inoltre state ritagliate ai quattro angoli del foglio, per facilitare il risvolto: ciò ha determinato, per quanto riguarda la c. 1, la mutilazione della parte finale (sul recto) o iniziale (sul verso) del primo e del quattordicesimo pentagramma, con perdita di porzioni di testo e musica. Ancora l’operazione di risvolto è all’origine, in due diversi punti della supporto, di cosiddetti mirror image offsets24. Vicino all’angolo esterno del margine superiore di c. 1r, un segmento di pentagramma, alcune note e alcune lettere del Credo si sono depositati per decalco dal verso della stessa carta, nel corso del secolare contatto tra la membrana che le contiene e il lembo che vi è stato ripiegato sopra. Si tratta in particolare dell’inizio della prima riga di testo e del secondo pentagramma, ampiamente vaniti su c. 1v: l’immagine speculare permette in effetti di leggere Actor da FActorem (Fig. 10A e 10B). Lo stesso è avvenuto, per parte di pentagramma e alcune note, nel margine inferiore – o per meglio dire, dal momento che il margine è scomparso con la rifilatura, verso la fine del quattordicesimo pentagramma.

Fig. 9 - Ritagli di pergamena dal bifoglio originario del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Francesca Toscani), utilizzati come coprinervi nella legatura dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3) (vedere l’immagine nel formato originale)

Fig. 10A e 10B - Mirror image offset nell’angolo superiore superiore esterno della c. 1r del frammento Pv [A] a partire dalla c. 1v [B] (fotografia di Marco Gargano, Dipartimiento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRIC, Università di Pavia) (vedere l’immagine nel formato originale)

12Sulla base della misurazione di quanto rimane, le dimensioni dell’ampio specchio di scrittura dovevano dunque essere di almeno 348 mm in altezza e di almeno 230 mm in larghezza. La rigatura, evidentemente eseguita ad apertura di libro, è ben visibile ovunque. L’interlineo è di 3,625 mm; una minima riduzione di tale valore si registra su ambo i lati della pergamena verso il fondo della pagina, presumibilmente a causa della deformazione del supporto (come parrebbero indicare anche le infrazioni all’ortogonalità delle ultime righe). Le righe superstiti sono 96 per pagina (con quelle asportate dalla rifilatura del margine inferiore non si doveva superare il centinaio); quelle destinate a essere utilizzate per la notazione (anche laddove – cc. 2r-v – la musica non è stata trascritta) sono state ripassate in inchiostro rosso, anche in questo caso, come per la rigatura, ad apertura di pagina, secondo l’alternanza seguente: un pentagramma, due righe vuote, un pentagramma, due righe vuote, e così via. In un solo caso, in luogo del pentagramma si trova un esagramma, su entrambe le carte affiancate: in ottava posizione su cc. 1v e 2r (Fig. 11). Sempre a c. 2r, all’inizio del dodicesimo pentagramma, una mano diversa da quella cui si deve la notazione della parte originaria, meno calligrafica e apparentemente più tarda, riporta una chiave e sei figure25.

Fig. 11 - Esagramma in luogo di pentagramma in ottava posizione sulle cc. 1v-2r del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia Francesca Toscani) (vedere l’immagine nel formato originale)

13Solo la c. 1r-v è stata, dunque, utilizzata per la trascrizione di testi e musiche. Le analisi condotte dal laboratorio Arvedi hanno dimostrato che uno stesso inchiostro ferrogallico è stato usato per la scrittura di testo e paratesto, così come per la notazione e persino per la rigatura. Sul recto, un’unica mano ricopia, in una littera textualis di educazione grafica italiana databile alla seconda metà del Trecento26, tutti i quattro testi francesi e le indicazioni paratestuali. Il modulo delle lettere varia non poco a seconda della posizione: maggiore (altezza di 4,5 mm circa per quelle ad asta lunga, 2,5 mm circa per quelle ad asta corta) dove il testo è collocato in un’unica riga al di sotto dei pentagrammi, minore altrove. Sul verso, si deve ancora a un unico scriba, con le stesse caratteristiche, la copia delle due voci del Credo; anche la composizione chimica dell’inchiostro usato su recto e verso è la medesima. Al netto del tasso assai diverso di utilizzo delle abbreviazioni (molto più abbondanti, e tipologicamente esclusive, nel testo latino), si può avanzare con qualche ragionevolezza l’ipotesi che chi ricopiò le due carte fosse la stessa persona.

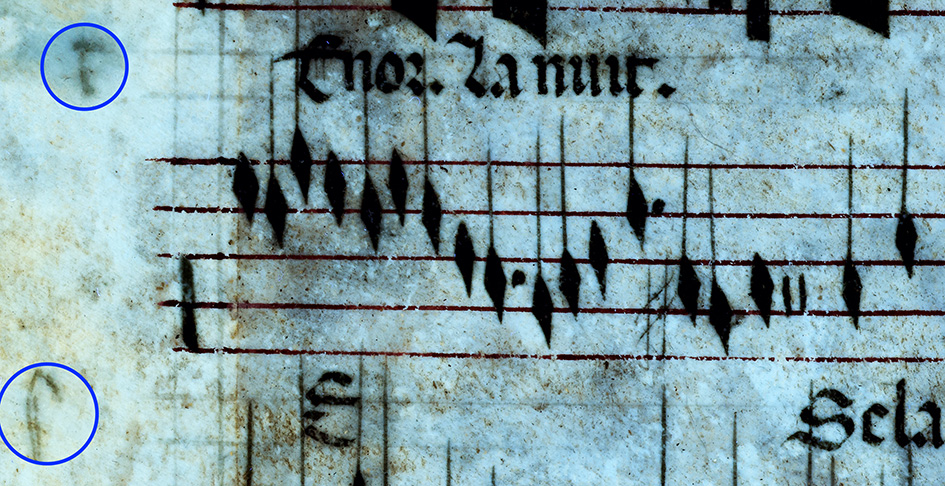

14Le analisi di laboratorio mostrano che il pigmento rosso usato per la lineatura musicale è costituito da cinabro, una caratteristica che si ritrova in altri manoscritti musicali dei primi del xv secolo27. Il dato in sé non è dunque necessariamente spia di una fattura di particolare pregio. Sono invece le dimensioni del bifoglio – rarissime per un codice di polifonia – a lasciare ipotizzare che si tratti dei resti di un manoscritto destinato a una committenza facoltosa. Ad ogni modo, l’opera di confezione del manoscritto dovette interrompersi appena dopo la trascrizione dei testi e delle musiche, prima che sul manufatto intervenissero gli artisti. L’assenza delle iniziali di medio o grande formato, che rende acefali tutti i testi riportati sulla c. 1r (per 1v lo stesso risultato è il prodotto della rifilatura della pergamena), è compensata dalla presenza delle letterine-guida nel margine interno: laddove non siano visibili a occhio nudo, è stato possibile individuarle mediante scansione in ultravioletto (Fig. 12).

Fig. 12 - Esempi di lettrine visibili con scansione in UVIF nel margine della c. 1r del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Marco Gargano, Dipartimento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRiC, Università di Pavia) (fotografia di Marco Gargano, Dipartimiento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRIC, Università di Pavia) (vedere l’immagine nel formato originale)

3.Polifonia liturgica e polifonia profana nel frammento Pv

15Come molte altre antologie musicali compilate tra la fine del xiv secolo e i primi decenni del xv secolo, il frammento Pv contiene polifonia profana e polifonia liturgica28. Tutte le composizioni sono adespote e, stando alle ricerche finora condotte, a tradizione unitestimoniale (cfr. Appendice C). I quattro brani profani, due virelais e due rondeaux si presentano a due voci, con la tipica Textierung 21, ossia con il testo unicamente al cantus; uno di essi, Se la playsant chiera veoyr poroye, è dotato di un tenor alternativo. Le due voci del Credo costituiscono ciò che resta di una composizione che doveva molto probabilmente essere scritta a quattro voci29.

16L’appendice D presenta in maniera sintetica le caratteristiche musicali dei cinque brani trasmessi. Due aspetti, uno notazionale e uno formale, vanno segnalati come novità assolute. Il primo è relativo a una questione squisitamente notazionale, con particolare rilevanza per la storia della notazione mensurale. La figura quadrata con cauda inferiore e superiore (che possiamo chiamare brevis dragma per analogia con la dragma, da cui è evidentemente derivata) è infatti un hapax tanto nel repertorio quanto nella teoria musicale30. Il secondo aspetto interessa al contempo la storia della notazione e quella delle forme musicali. Il rondeau Se la playsant chiera veoyr poroye compare infatti in due versioni alternative, una con tenor e l’altra con alius tenor. Fin qui niente di particolarmente eccezionale, se non fosse che la versione con tenor presenta una differenziazione cadenzale in ouvert e clos del tutto straordinaria per la forma del rondeau. Tale differenziazione è per giunta segnalata da un paratesto mediante il quale si spiega il particolare metodo – anch’esso un hapax – adottato per indicare tale differenziazione cadenzale attraverso l’uso delle note vuote31.

17La prima ipotesi da sondare, e da verificare certo con molta cautela, è che il frammento sia stato redatto in Italia settentrionale e che non sia mai andato molto lontano dal luogo di produzione. La mano italiana del copista del testo e gli elementi padani individuati nella scripta francese dei quattro testi intonati sono due indizi di tale provenienza32. Un terzo indizio potrebbe venire dal riconoscimento, nella notazione dei brani secolari e in particolare in quelli che fanno uso della figura speciale che abbiamo chiamato dragma brevis, di una tendenza caratteristica della notazione del tardo Trecento italiano alla proliferazione di nuove figurae notazionali, in special modo tramite l’aggiunta di caudae33.

18Sigle dei manoscritti citati:

BU2216 = Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216;

Iv = Ivrea, Biblioteca Capitolare, 115;

J.II.9 = Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, J.II.9;

Lo = London, BL, Add. 29987;

ModA = Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, alpha.M.5.24;

Ox213 = Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 213;

Pit = Paris, BnF, it. 568;

Q15 = Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, Q.15;

T.III.2 = Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, T.III.2;

Trém = Paris, BnF, n.a.fr. 23190 (Trémoïlle; solo l’indice).

Documents annexes

- Appendice A

- Appendice B

- Appendice C

- Appendice D

- Fig. 1 - Frammento Pv in situ (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, olim 43 D 3, ora Perg. Sparse, sc. 4, n° 8)

- Fig. 2 - Frontespizio dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3)

- Fig. 3 - «Promemoria dato al Sig. Conte Durino», 5 ottobre 1774 (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Archivio storico, A1, Regolamenti 1772-1840, 1774, n. 8)

- Fig. 4 - Timbro Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis sul frontespizio di esemplare di Antonio de Guevara, Vita, gesti, costumi, discorsi, et lettere di Marco Aurelio imperatore, sapientissimo filosofo, & oratore eloquentissimo, in Venetia, appresso Francesco Bindoni, 1559 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 6 B 18)

- Fig. 5 - Striscia pergamenacea a copertura del dorso dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3; fotografia di Francesca Toscani)

- Fig. 6 - Frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Francesca Toscani), c. 1v-2r

- Fig. 7 - Etichetta cartacea rinvenuta sul Frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8) durante il processo di restauro (dalla documentazione di Francesca Toscani)

- Fig. 8 - Etichetta cartacea e segnatura sottostante in caratteri rossi (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, B XVI 6060)

- Fig. 9 - Ritagli di pergamena dal bifoglio originario del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Francesca Toscani), utilizzati come coprinervi nella legatura dell’esemplare di Bartholomaeo Ugolino, Tractatus de irregularitatibus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scotii, 1601 (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, 43 D 3)

- Fig. 10A e 10B - Mirror image offset nell’angolo superiore superiore esterno della c. 1r del frammento Pv [A] a partire dalla c. 1v [B] (fotografia di Marco Gargano, Dipartimiento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRIC, Università di Pavia)

- Fig. 11 - Esagramma in luogo di pentagramma in ottava posizione sulle cc. 1v-2r del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia Francesca Toscani)

- Fig. 12 - Esempi di lettrine visibili con scansione in UVIF nel margine della c. 1r del frammento Pv (Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. Sparse, sc. 4, n° 8; fotografia di Marco Gargano, Dipartimento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRiC, Università di Pavia) (fotografia di Marco Gargano, Dipartimiento di Fisica, Università di Milano, in collaborazione con Laboratorio Arvedi – CISRIC, Università di Pavia)

Notes

1 L’articolo è il prodotto della stretta collaborazione interdisciplinare dei due autori. Tuttavia, ai fini del riconoscimento della responsabilità scientifica, sono di Federico Saviotti la Premessa, il § 1 e l’appendice A, di Antonio Calvia il § 3 e le appendici B, C et D, di entrambi il § 2. La ricerca condotta da Federico Saviotti ha beneficiato del supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR): programma ‘‘Diparmenti di Eccellenza (2018-2022)’’ - Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia. La ricerca condotta da Antonio Calvia è parte integrante del progetto ERC Advanced Grant European Ars Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle Ages (ArsNova), finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 research and innovation dell’Unione Europea (Grant Agreement n° 786379). »

»

2 I due autori hanno intrapreso una ricerca più ampia, attualmente in corso, insieme ad Anne Stone (City University of New York, Graduate Center), volta a indagare il rapporto tra Pv e un altro frammento di riuso individuato dalla studiosa presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, certamente appartenente allo stesso manoscritto musicale.

3 Sul progetto European Ars Nova. Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle Ages, cfr. Maria Sofia Lannutti, «Combining Romance Philology and Musicology through a New Interdisciplinary Approach: The ERC Advanced Grant Project ArsNova», Medioevo romanzo, 44, 2020, pp. 145-171.

4 Una prima notizia di tale studio interdisciplinare è stata data nella newsletter dell’Università di Pavia il 30 giugno 2021.

5 Concepito insieme a Giuseppe Mascherpa (Università di Ferrara), il progetto FragMine è coordinato da Federico Saviotti presso l’Università di Pavia.

6 Di cui rimangono ben documentati, per quanto presumibilmente incompleti, cataloghi (si vedano almeno: Élisabeth Pellegrin, La bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au xve siècle, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1955; Maria Grazia Albertini Ottolenghi, La biblioteca dei Visconti e degli Sforza: gli inventari del 1488 e del 1490, Padova, Antenore, 1991; Ead., «Note sulla biblioteca dei Visconti e degli Sforza nel castello di Pavia», Bollettino della società pavese di storia patria, 113, 2013, pp. 35-68; Edoardo Fumagalli, «Appunti sulla biblioteca dei Visconti e degli Sforza nel castello di Pavia», Studi petrarcheschi, 7, 1990, pp. 93-211).

7 Giuseppe Mascherpa - Federico Saviotti, «E membre vos co·us trobei a Pavia! Affioramenti trobadorici nella Biblioteca del Seminario Vescovile pavese», Critica del testo, 20/2, pp. 9-70, e «Tuscan-Lombard Troubadour Chansonnier», ed. Federico Saviotti, Fragmentarium. Laboratory for Medieval Manuscript Fragments (online dal 30/07/2020).

8 Angelo Monteverdi, «Pier d’Alvernia nel foglio superstite di un canzoniere provenzale del Duecento», Studi medievali, n. s., 12, 1939, pp. 133-159.

9 Roberto Crespo, «Bertran de Born nei frammenti di un canzoniere provenzale», Studi medievali, s. III, 26, 1983, pp. 749-90.

10 La prima notizia della scoperta è stata data dagli autori di questo articolo in occasione di MedRen2021. Medieval and Renaissance International Music Conference (Universidade Nova de Lisboa, 5-9 luglio 2021). La presentazione ufficiale del bifoglio, degli studi interdisciplinari condotti su di esso e della ricerca più ampia condotta in collaborazione con Anne Stone è prevista per il 25 maggio 2022 presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, nell’ambito del convegno internazionale Tesori di riuso. Nuove scoperte e ricerche intorno ai frammenti del disperso codice San Fedele-Belgioioso (Pavia e Cremona, 24-26 maggio 2022), organizzato dagli stessi. I contenuti testuali e musicali del frammento saranno fatti oggetto di un articolo attualmente in preparazione.

11 Laddove non diversamente indicato, le foto sono state scattate da chi scrive.

12 Segnatura: 43 D 3. Il volume, digitalizzato poco dopo la scoperta della pergamena di riuso, è interamente consultabile online. Il frammento è oggi conservato separatamente dal volume ospite, con segnatura Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia – MiC, Perg. sparse, sc. 4, n° 8.

13 Approfondite ricerche d’archivio sono attualmente in corso intorno alla ricca collezione libraria dei Gesuiti di San Fedele, al fine di recuperare, se possibile, qualche informazione in merito al momento in cui la pergamena venne in contatto con il volume.

14 Sotto la segnatura A1, Regolamenti 1772-1840, 1774, n. 8.

15 Per la storia della famiglia Durini si vedano Cristina Geddo, «Collezionisti e mecenati a Milano tra Sei e Settecento: i Durini conti di Monza», Artes, 9, 2001, pp. 41-124, e Cinzia Cremonini, «Durini conti di Monza», Ead., Le vie della distinzione. Società, potere e cultura a Milano tra xv e xviii secolo, Milano, EDUCatt, 20152, pp. 163-209.

16 Cfr. La Biblioteca Nazionale Braidense, ed. Giuseppe Baretta, con la collaborazione dell'Associazione Volontariato Librario Braida, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 2017, p. 16.

17 Va, però, segnalato che, se il timbro nero RBB non è stato fin qui individuato su volumi appartenenti ai fondi braidensi, il timbro rosso IRBM si trova al contrario su alcuni volumi ora conservati a Pavia in Universitaria. La circostanza merita senz’altro un supplemento d’indagine.

18 La ricerca nell’Archivio Storico della Biblioteca Universitaria, che conserva alcuni elenchi relativi ai molti duplicati braidensi ricevuti negli ultimi decenni del xviii secolo (nel faldone al Titolo D, fascicolo 1), non ha purtroppo consentito di reperire l’indicazione del volume che qui interessa.

19 Index Universalis R. Ticinensis Bibliotheca, inceptus sub die 20 Aprilis 1780, vol. 38, V-Vg (copia unica manoscritta).

20 Cfr. Maria Cristina Selva, «La biblioteca universitaria di Pavia nella seconda metà del Settecento: acquisizioni e cataloghi», Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, 94, 1994, pp. 195-228, in part. p. 217.

21 Per la presenza di due esagrammi si veda infra, descrizione materiale.

22 Un simile rivestimento membranaceo del dorso si ritrova in molti altri volumi incamerati nello stesso periodo dalla Biblioteca Universitaria.

23 In particolare: fotografie professionali ad alta risoluzione in luce visibile (softbox led) calibrate cromaticamente, fotografie della fluorescenza indotta da luce ultravioletta, radiografia a raggi X digitale ad alta risoluzione per la valutazione di eventuali presenze di pigmenti contenenti metalli pesanti, immagini stereoscopiche in alta risoluzione di particolari della superficie della pergamena, analisi di fluorescenza ai raggi X (XRF) per l’identificazione di elementi riconducibili a matrici inorganiche, analisi molecolare vibrazionale di spettrometria all’infrarosso in modalità riflessione speculare per lo studio e la caratterizzazione dei materiali organici, utilizzo di camera iperspettrale con range spettrale che comprende il vicino infrarosso, luce visibile e luce ultravioletta. Un abstract dal titolo Use and re-use of medieval parchments: a multianalytical non-invasive approach applied to the rare case of a polyphonic fragment in Pavia è stato proposto da Francesca Volpi, attiva presso il Laboratorio Arvedi, per la conferenza internazionale InArt 2022 che si terrà a Parigi nell’ottobre 2022.

24 Per la descrizione di fenomeni simili nella tradizione delle fonti musicali frammentarie, si veda ad es. la pagina relativa al ms. Cambrai, Le Labo (precedentemente: Médiathèque d’Agglomération e Bibliothèque municipale), B 1328, celebre silloge di frammenti di varia provenienza, nel database DIAMM.

25 Quest’ultimo, evanito, è visibile nella scansione UV. Le analisi di laboratorio (per cui cfr. supra, n. 22) hanno confermato che l'inchiostro ferro-gallico impiegato a c. 2r ha una differente composizione rispetto a quello usato da chi ha copiato testo e musica a c. 1r-v. La chiave è di difficile lettura; a partire dalla posizione del bemolle, ipotizziamo F2. Dunque le figure sarebbero: b G D F D a.

26 Come confermato da una comunicazione privata del paleografo Marco D’Agostino.

27 Non si hanno sufficienti dati a disposizione per stimare quanto potesse essere comune l’uso del cinabro per la rigatura musicale dei manoscritti notati tra la fine del xiv sec. e i primi decenni del xv, tuttavia parrebbe trattarsi di una prassi diffusa. Cfr. Sebastian Bosch et al., «The Atri Fragment Revisited I: Multispectral Imaging and Ink Identification», Manuscript Cultures, 11, 2018, pp. 141-156, in part. pp. 154-155.

28 Tra i manoscritti che contengono polifonia in francese e polifonia liturgica si possono citare, a titolo di esempio (e senza contare i numerosi frammenti), i seguenti: BU2216, Iv, Lo, ModA, T.III.2, Trém, J.II.9, Ox213, Pit, Q15. Per i frammenti si può partire dalla tabella pubblicata in Michael Scott Cuthbert, Trecento Fragments and Polyphony Beyond the Codex, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 2006, table 1.6, p. 28.

29 Ciò risulta chiaro dall’analisi dei principali movimenti cadenzali, che sarà offerta dettagliatamente in altra sede.

30 In un’accezione differente, la stessa forma grafica si trova nel sistema notazionale proposto da Giorgio Anselmi, nel suo De musica, trattato scritto nel 1434 e tramandato a tradizione unica nel ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 233 inf., cc. 5r-48r, codice appartenuto a Franchino Gaffurio e da lui glossato. La figura, denominata semibrevis media, si legge a c. 46v. Il sistema non risulta adottato nel repertorio. Cfr. Georgii Anselmi Parmensis De Musica, ed. Giuseppe Massera, Firenze, Olschki, 1961. Ringraziamo Anne Stone per aver portato la nostra attenzione sulla figura usata da Giorgio Anselmi.

31 «[t]Enor Se la playsant. Vacue d(ica)n(tu)r p(ro) aperto loco p(re)cede(n)tium tam supra q(uam) inferius»; «[a]Lius tenor de sela playsant (et) non dicant(ur) uacue». Trad.: ‘Tenor Se la playsant: per l’aperto, si cantino le [figure] vuote in luogo delle precedenti, tanto sopra quanto sotto’; ‘Alius tenor di Se la playsant e non si cantino le [figure] vuote [del cantus]’.

32 Per l’analisi linguistica si rimanda all’articolo in preparazione, cit. supra, n. 10.

33 Come ricorda Prosdocimo: «Possumus etiam per appositionem caudarum extraneas figuras fabricare»; cfr. Prosdocimo de Beldemandis, Expositiones tractatus pratice cantus mensurabilis magistri Johannis de Muris, LXI, 52: «Possumus etiam per appositionem caudarum extraneas figuras fabricare, hoc est extraneorum valorum, et hoc bene et cum rationibus satis evidentibus, sed tales caudationes non erunt ita signa comunia sicut signa superius posita, propter quod dico, quod si tales figuras fabricare volumus, plura habemus presupponere». Poco più avanti, dopo aver considerato alcuni presupposti indispensabili, Prosdocimo aggiunge: «Istis igitur suppositionibus sic premissis, potest quilibet studiosus infinitas, ut sic loquar, per se varias fabricare figuras, si supradicta bene examinare et calculare voluerit». Cfr. Prosdocimi de Beldemandis Expositiones tractatus pratice cantus mensurabilis magistri Johannis de Muris, ed. F. Alberto Gallo, Antiquae musicae italicae scriptores, vol. 3 (Bologna, Università degli Studi di Bologna, 1966); consultabile online sul TML: (ultimo accesso 4 maggio 2021).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Antonio Calvia

Chercheur en musicologie, il enseigne la paléographie musicale à l'Université de Pavie (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Cremona). Il s'intéresse à la philologie musicale, aux relations entre textes poétiques et musique, ainsi qu'aux humanités numériques appliquées au répertoire musical médiéval, avec une attention particulière pour xive siècle.

Università di Pavia

Quelques mots à propos de : Federico Saviotti

Chercheur en philologie romane à l’Université de Pavie. Spécialiste de la lyrique romane médiévale, sa production scientifique se concentre surtout sur la poésie des troubadours, le milieu littéraire arrageois du xiiie siècle et la philologie matérielle.

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)